受托与谋利分离时贿赂犯罪的层级式定性思路

2014-03-13鞠佳佳

文◎鞠佳佳

受托与谋利分离时贿赂犯罪的层级式定性思路

文◎鞠佳佳*

本文案例启示:受托与谋利分离时贿赂犯罪的定性应遵循层级式思路,按照行为人所利用的关系与职务行为的远近,由近及远依次判断,如果符合第一层次,就直接按照相应的罪名定罪,否则应进行下一层次的判断。

简单的传统贿赂犯罪一般仅涉及行贿人(请托人)与受贿人(受托人)的两方关系,而在更为复杂的情况下,当受托人与为他人谋取利益者分离,即受托人通过其他国家工作人员职务上的行为为请托人谋取利益,则会出现请托人、受托人以及被利用的国家工作人员(直接为他人谋取利益者)的三方关系。在三方关系下,贿赂犯罪的内部结构更加复杂,关系更为交错,行为性质更易混淆,此时如何正确认定受托人的行为性质便成为一个值得研究的问题。

一、受托与谋利分离时贿赂犯罪的类型与重合点

要对受托与谋利分离的贿赂犯罪正确定性,首先要划定研究的范围,即犯罪类型,以及找出它们之间的可能出现重合的交点。

(一)受托与谋利分离时贿赂犯罪的类型

根据《刑法》的规定,受托人与为他人谋利者分离的贿赂犯罪主要包括三种:共同受贿、斡旋受贿以及利用影响力受贿。

共同受贿行为涉及两个以上的主体,有多种表现形式,其中一种就是,一个国家工作人员接受请托,通过其他国家工作人员的行为为请托人谋取利益,二者共同收受贿赂,这种情况在实践中大量存在,并主要集中在斡旋受贿、利用影响力受贿及共同受贿上。这三种贿赂犯罪中受托人与为他人谋取利益者相分离,均存在请托人、受托人以及为他人谋利者的三方关系。

(二)受托与谋利分离时不同类型贿赂犯罪的重合点

上述三种贿赂犯罪具有某些共同特征,存在重合点,在某些情况下极易发生混淆。

1.客观行为的重合点。三种贿赂犯罪在客观方面均可能表现为一个行为人接受请托,利用其他国家工作人员的职务行为为请托人谋取利益,索取或收受请托人财物,即受托人与为他人谋利者(被利用者)相分离。

2.利用关系的重合点。受托人通过其他国家工作人员为请托人谋取利益,三种贿赂犯罪中受托人利用不同的关系对其他国家工作人员施加影响:共同受贿是直接利用本人职务上对被利用者的隶属、制约关系等职务上的便利或直接利用贿赂;斡旋受贿是利用本人职权或者地位形成的便利条件;利用影响力受贿是利用与国家工作人员的密切关系。虽然三者各不相同,但三者可能同时存在,也就是说一个行为人可能兼具三种情况,既与被利用者有职务或工作联系,又是其关系密切的人。

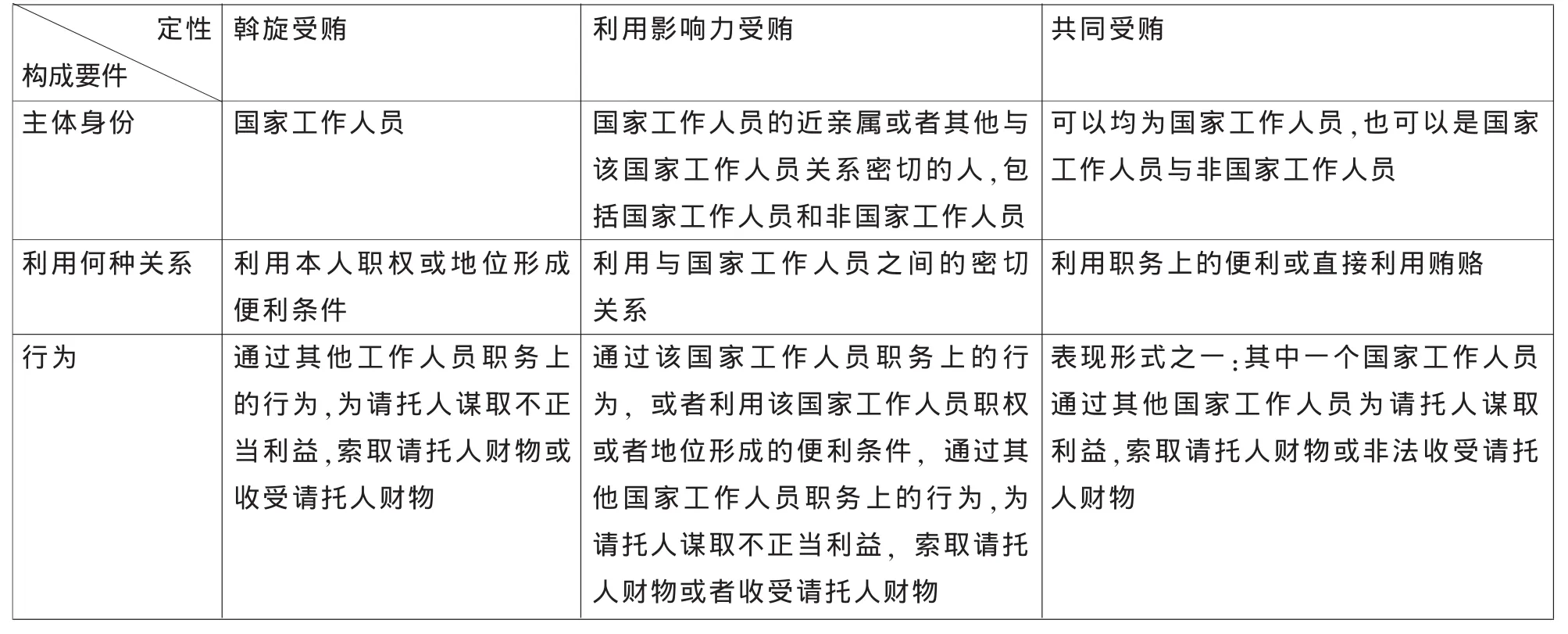

定性构成要件主体身份利用何种关系行为斡旋受贿国家工作人员利用本人职权或地位形成便利条件通过其他工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或收受请托人财物利用影响力受贿国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,包括国家工作人员和非国家工作人员利用与国家工作人员之间的密切关系通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物共同受贿可以均为国家工作人员,也可以是国家工作人员与非国家工作人员利用职务上的便利或直接利用贿赂表现形式之一:其中一个国家工作人员通过其他国家工作人员为请托人谋取利益,索取请托人财物或非法收受请托人财物

3.主体方面的重合点。斡旋受贿行为的主体是国家工作人员;利用影响力受贿罪的主体包括国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,该近亲属或关系密切的人可以是国家工作人员,也可以是非国家工作人员;而共同受贿犯罪的主体可以均为国家工作人员,也可以是国家工作人员与非国家工作人员。三者在行为主体上有重合。

正因为三种贿赂犯罪存在上述重合点,当重合点交织在一起时,对受托人如何定罪便容易发生混淆。以下试举例说明:张某为在职民警,其朋友王某为了让自己的两个孩子在几年之后能够到北京参加高考,托张某想办法将两个孩子的户口迁入北京,并于2009年3月给了张某20万元作为活动经费。张某找到自己在另一个派出所工作的好友郭某(户籍民警),将王某托自己办户口的情况告诉他。郭某说风险太大,办不了。张某就说:“孩子户口先落你这里,一落下来我保证马上再迁到别的辖区去。”郭某仍然犹豫不决。张某见状,当场拿出装着20万元钱的信封对张某说:“这些是孩子家长给的钱,你不要推脱了。”随即从中抽取10万元给了郭某。几天后,郭某违反规定给两个孩子办理了落户手续,同时开出迁移证。一周后,张某拿着迁移证将孩子户口迁到别的派出所辖区。在该案例中,张某本身是国家工作人员,又与郭某有工作联系,还与郭某是好友,在形式上同时具备了共同受贿、斡旋受贿和利用影响力受贿的身份要件和行为要件。张某行为的定性问题,实际上就是三种贿赂犯罪的区别与认定问题。

二、受托与谋利分离时贿赂犯罪的定性思路

通过上文的分析可以得出,三种贿赂犯罪在行为上最根本的不同在于,利用了不同的关系促使其他国家工作人员为请托人谋取利益,因此要对三种贿赂犯罪进行准确区别,关键就在于判断行为人利用了什么关系促使其他国家工作人员为请托人谋取利益:如果直接以贿赂财物促使其他国家工作人员为他人谋取利益,实际上形成了共同故意,共同实施了权钱交易的行为,构成受贿罪的共犯;如果利用了本人职权或地位形成的便利条件,就属于斡旋受贿;如果利用了与国家工作人员的密切关系,则属于利用影响力受贿。

接下来的问题是,判断行为人利用了何种关系需按照什么样的思路进行,特别是在三种关系同时具备、相互交织的情况下如何进行判断。笔者认为,这种判断需遵循一定的顺序,在定性分析上具有层次性,就是按照行为人所利用的关系与职务行为的远近,由近及远依次判断,如果符合上一层次,就直接按照相应的罪名定罪,不需再进行下面层次的判断;如果不符合上面的层次,再进行下一层次的判断。具体来说:第一层次,判断行为人是否直接利用了本人在职务上对其他国家工作人员的隶属、制约关系,即直接利用本人职务便利,共同收受贿赂,或者是否直接利用贿赂财物促使其他国家工作人员为他人谋取利益。如果有上述情况,则可能构成共同受贿。第二层次,如果不具有第一层次的情况,则判断行为人是否利用了本人职权或者地位形成的便利条件,判断是否属于斡旋受贿。第三层次,如果不具有前两层次的情况,再判断行为人是否利用了与国家工作人员的密切关系,以此判断是否构成利用影响力受贿罪。

需要进一步说明的是,之所以说对该问题的定性判断具有层次性,是因为受贿犯罪的本质是权钱交易,行为人所利用的关系与职务行为的远近影响着权钱交易的直接性,因利用关系的不同三种贿赂犯罪中权钱交易呈现出由直接到间接的形态。共同受贿中,行为人本身直接利用本人职务便利或以贿赂财物促使其他国家工作认为为他人谋取利益,实际上是直接进行权钱交易;斡旋受贿,行为人虽不是直接利用本人的职务便利,但利用的是因本人职权或地位而形成的便利条件;而利用影响力受贿,利用的则不是与本人职权有关的条件,而是利用本人与国家工作人员密切关系,从而影响到国家工作人员的职务行为。可见,三种贿赂犯罪的行为本身就呈现出一种与行为人职权由近及远的关系,即直接的职务行为或贿赂行为——间接的职务行为(利用职权或地位形成便利条件)——无职务行为(利用密切关系),离职权越近,权钱交易就越直接,因此如果符合前一层次,就意味着与行为人职务行为的关系越紧密,已经能充分体现出权钱交易的本质,无需再考虑后一层次的关系。

三、受托与谋利分离时贿赂犯罪定性的具体分析

按照前述层级式的定性思路,以行为人利用了何种关系使其他国家工作人员为请托人谋取利益为区分的关键点,对三种贿赂犯罪进行具体分析:

(一)第一层:共同受贿——行为人利用的关系是否可评价为共同受贿

如果行为人直接利用本人职务便利共同收受贿赂,或者与被利用的国家工作人员通过贿赂财物达成了受贿的共同故意,并有受贿的共同行为,成立共同受贿。正如有学者指出斡旋受贿与共同受贿的区别是:主观上,行为人不能以任何明示或暗示的方式给予被利用的国家工作人员以好处,客观上,被利用的国家工作人员没有分得贿赂款物,否则应以共同受贿犯罪论处。[1]笔者认为,这种区别也适用于利用影响力受贿与共同受贿之间。以前文所举案例进一步分析,案例中张某与郭某在同一单位工作,对郭某而言,张某可能存在因本人职权或地位形成的便利条件,同时张某与郭某又是好友,二者之间存在密切关系,但按照层级式的定性思路,上述关系都不是本案应首先考虑的。本案应首先考虑的重点是张某直接以财物作为交易对象促使郭某进行权钱交易,由此,在主观上,二人实际上形成了受贿的共同故意,即具有利用职权谋利及收受财物的共同意志,都希望通过权钱交易获得一定的财物,并且在主观故意上有密切的联系和贯通;在客观上,二人共同收受了请托人的财物,虽然张某先收受了财物,又转送一部分给郭某,但是此时二人在共同故意的支配下,已经使前后的行为形成一个整体,具有共同性。因此张某的行为既不是斡旋受贿,也不是利用影响力受贿,而是与郭某构成共同受贿。

另外,如果存在事前的通谋,虽然客观行为上可能表现为受托人利用其他国家工作人员的职务行为为他人谋取利益,但本质上根本不存在所谓“利用”与“被利用”,而自始就是在共同故意支配下共同实施权钱交易,构成共同受贿。

(二)第二层:斡旋受贿——是否利用本人职权或地位形成的便利条件

根据2003年《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》第3条第3款的规定,“利用本人职权或地位形成的便利条件”是指在职务上没有隶属、制约关系,但是行为人利用了本人职权或者地位形成的影响和一定的工作联系。这种关系理论上通常称为“横向的制约关系”,即指在不同的部门、单位之间,这一国家工作人员与那一国家工作人员存在着职务上的联系,一方凭借自己的职权或地位能够左右或者影响另一方,通常表现为两者的职责范围不具有直接上下级关系,但其他国家工作人员若不依行为人的要求实施职务行为,对其日后的工作等存在可能的、潜在的不利影响。认定这种“横向的制约关系”需要把握两点:其一,有职务上的影响和工作联系存在,即一方的职权或地位本身能够对另一方产生影响。如果仅仅是在同一单位不同部门工作,但二者不存在上述影响或工作联系,一般不能认定为斡旋受贿。其二,虽然存在职务上的影响和工作联系,但这种影响不是职务上直接的隶属和制约,比如上下级之间的关系,而是一种间接的影响或制约,否则就直接构成受贿罪而不是斡旋受贿了。

(三)第三层:利用影响力受贿——是否利用与国家工作人员之间的密切关系

2007年“两高”《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》中有“特定关系人”的概念;而2009年《刑法修正案(七)》又有“国家工作人员的近亲属或者其他与国家工作人员关系密切的人”可以构成利用影响力受贿罪的规定。那么“与国家工作人员关系密切的人”与“特定关系人”两个概念之间是什么关系呢?一般认为,“与国家工作人员关系密切的人”与“特定关系人”是包容关系,前者的范围可以容纳后者。“特定关系人”包括与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人,这里的“其他共同利益关系的人”一般仅指与经济利益有关的利益关系,而不包括同学、朋友等仅以情感为纽带的关系。而“关系密切的人”,既包括“特定关系人”,也包括“特定关系人”没有涵盖的仅仅有情感往来但却无明显共同利益关系的其他人,比如国家工作人员的同学、战友、老部下、老上级或者老朋友等等。“与国家工作人员关系密切的人”实施的受贿行为,主要是利用了与国家工作人员之间的密切关系,从而对国家工作人员施加影响,通过该国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益。在这里由“密切关系”产生的影响起到了决定性作用。在前两层级即共同受贿与斡旋受贿都得出否定性的结论之后,就要考虑是否利用了与国家工作人员的密切关系实施受贿行为。即使行为人本身也是国家工作人员,但他不是利用自己职权或地位形成的便利条件,而是利用了与其他国家工作人员之间的密切关系,应构成利用影响力受贿罪,而不构成斡旋受贿。

注释:

[1]邱房贵、聂云:《共同受贿法律适用之研究》,载《广西大学梧州分校学报》2002年第4期。

*北京市顺义区人民检察院法律政策研究室副主任[101300]