陈良佐和他的北伐碑文

2014-03-13何敏汉

何敏汉

陈良佐和他的北伐碑文

何敏汉

陈良佐中将

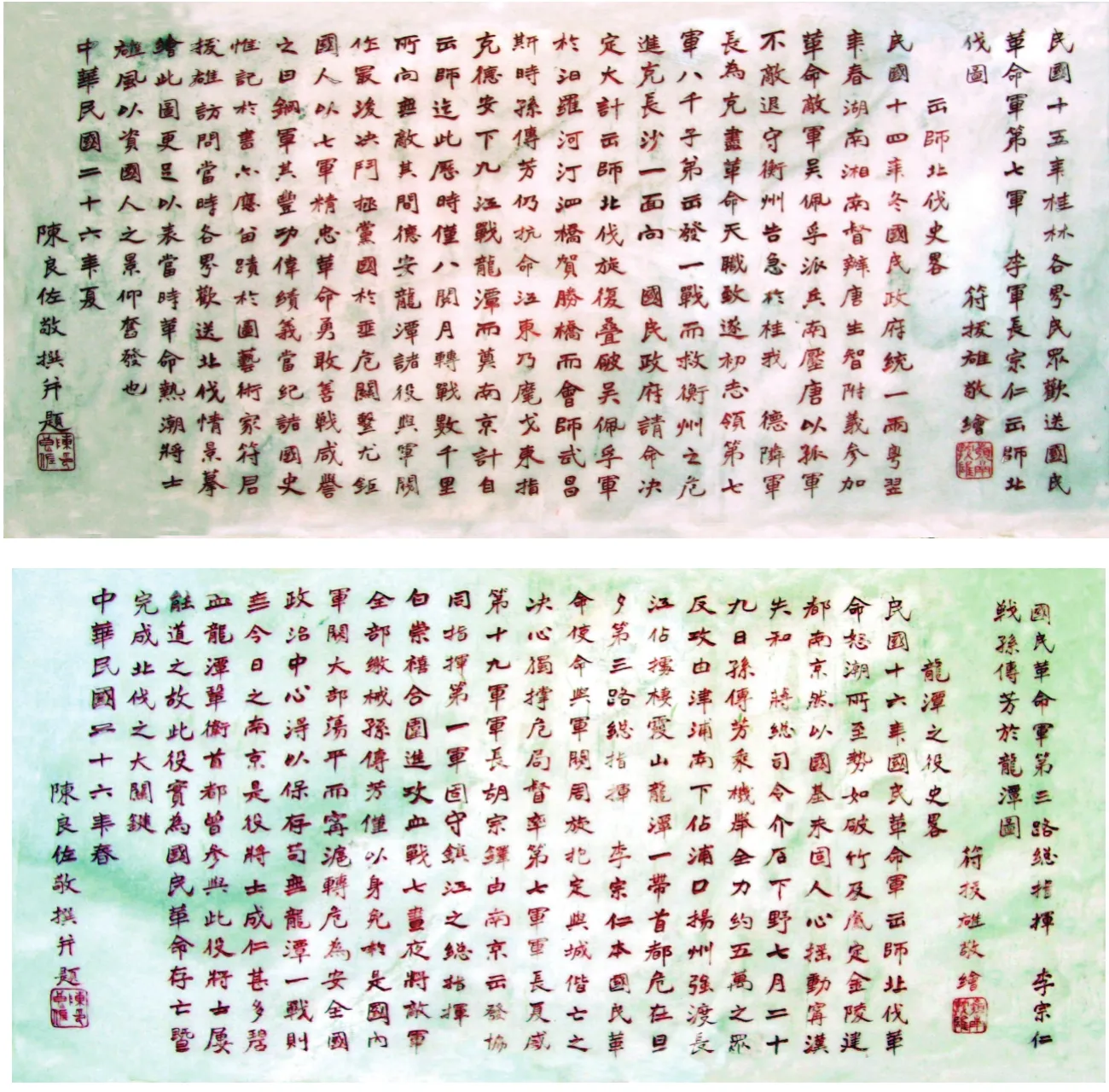

走进全国最早建成的广西梧州市中山纪念堂,你会发现大厅的两边墙壁镶嵌着用魏体书写的碑文,碑文记述了民国十四年、十六年北伐战争取得的战绩和龙潭战役史略。两块碑文,文字简洁流畅,书写工整,魏风犹存,可见作者的文字和书法功力。这就是著名爱国民主人士、广西民革创始人之一陈良佐先生所撰写的北伐碑文。

陈良佐何许人也,老一辈的梧州人,大多熟悉他的名字。最近,笔者拜读佟义东所著的《民革老人陈良佐》,使我对陈良佐先生和他撰写的北伐碑文有了更深的了解。

陈良佐(1 8 8 7-1 9 6 8年)陆军中将,号辅之,广西宾阳人。陈良佐早年在广西讲武堂、保定陆军速成学堂、陆军大学学习。1911年他参加辛亥革命,在武昌、汉口与清军浴血奋战,为推翻清政府的腐朽、专制统治做出了贡献。他见证了孙中山先生就任临时大总统这一历史时刻,受孙中山先生影响很深。1 9 1 7年,陈良佐响应孙中山先生的号召,率部参加护国战争,与北洋军阀在湖南坚持斗争达三年之久。1926年,他参加北伐,征战湖北、江西、安徽等地,历任北伐军旅长、师长、第七军参谋处长、总参谋部少将局长、中将参谋长等职。后来, 陈良佐转入政界,先后担任靖西、武鸣县长,梧州、浔洲、桂林区民团指挥官兼任行政监督。

抗日战争爆发后,陈良佐不顾困难险阻,毅然奔赴安徽前线,出任安徽省政府委员、民政厅长,后又兼任代省长。他坚持与中国共产党合作,不顾反动派的非议与攻击,任用了大量的中共地下党员和进步人士担任要职,并邀请新四军参谋长张云逸、战地工作团团长朱克靖,为安徽省政治军事干部训练班学员讲课,还热情接待了来访的美国进步作家史沫特莱,推动了安徽省抗日民主力量的发展、壮大,巩固、发展了大别山敌后抗日根据地,得到社会各界的高度评价。

1944年,在日军已侵占广西大部分土地的危急之时,陈良佐出任广西省代省长、民政厅长,组织省政府及时撤退百色,并迅速恢复军政秩序,再次任用大量的中共地下党员和进步人士担任要职,组织抗日民主力量,推动了广西的对日抗战。陈良佐还利用担任广西省代省长的有利条件,积极筹款建设西江学院,拨专款援助疏散到昭平的进步人士,争取到《广西日报》昭平版顺利开办,为抗日民主力量的发展作出了积极的贡献。抗战胜利后,陈良佐获国民政府颁发“抗战胜利勋章”和嘉奖证书。

陈良佐是李济深先生的学生、校友及好友,因不满蒋介石的专制、独裁与反共,追随李济深加入反蒋队伍,1945年,他参与发动了民促;1949年,他冒着生命危险,赴香港加入民革。陈良佐在广西军界、政界有很深的资历和较大的影响,与时任广西省长黄旭初又是陆军大学同学,他利用这个特殊关系,积极开展和平解放广西活动,策反广西高级军政人员,组织反战活动,因而遭到国民党反动派扣押软禁,不得不潜赴香港。

陈良佐撰写的北伐碑文

1949年10月,陈良佐应广东省人民政府主席兼广州市市长叶剑英之邀,回广州参加工作,后随张云逸回广西工作,积极投身于广西重建工作之中,先后担任中南军政委员会土地改革委员会委员、中南军政委员参事、广西省人民委员会参事、广西省林业厅厅长、政协广西省常委等职。

陈良佐是广西民革的老前辈,民革广西省分部筹备委员会在南宁成立时,他就担任筹备委员,后又当选民革中央团结委员会委员、民革广西省第一、二届委员会常务委员,民革广西省委会社会联系工作委员会主任委员。他热爱民革组织,积极参加民革组织活动,在成立民革桂林市委员会时,因一时找不到合适的办公地点,陈良佐就将他自己在桂林的一间房屋,慷慨捐赠给民革桂林市委员会作为办公场所。

陈良佐关心祖国的统一大业,经常寄信给港、澳和海外的原国民党军政人员,向他们介绍祖国建设新貌,敦促他们以国家利益为重,为实现祖国统一做出贡献。

陈良佐七十高龄时,仍勤奋工作,积极撰写文史资料,写下了大量回忆文章,记述了他亲身经历的在近代中国有着深远影响的许多要事、大事,为研究民国史留下了许多宝贵、生动的史料。我们从镶嵌在梧州市中山纪念堂大厅两边墙壁的碑文就可见一斑。大厅左边墙上的碑文是这样写的:

“民国十四年冬,国民政府统一两粤,翌年春,湖南湘南督办唐生智附义参加革命。敌军吴佩孚派兵南压,唐以孤军不敌,退守衡州,告急于桂,我德邻军长为克尽革命天职,进克长沙,一面向国民政府请命决定大计,出师北伐。旋复破吴佩孚于汨罗河、汀泗桥、贺胜桥而会师武昌。斯时孙传芳仍抗命江东,乃麾戈东指,克德安、下九江,战龙潭而奠南京。计自出师迄此,历时仅八月,转战数千里,所向无敌,其间德安、龙潭诸役与军阀作最后决斗,拯党于垂危,关系尤钜,国人以七军精忠革命,勇敢善战,咸誉之曰‘钢军’,其丰功伟绩,义当记诸国史。”

这段文字记述了国民第七军在江西战场上围攻南昌,肃清赣北残敌,浴血奋战,平定江西的历史。陈良佐深为北伐军取得的战绩感到高兴,欣喜地记述了民国十四年冬在江西的那场北伐战争。

在梧州市中山纪念堂的右边墙壁上,镶嵌了陈良佐撰写的另一块碑文——《龙潭之役史略》,他是这样描述这场富有战略意义的战役的:

“民国十六年,国军革命军出师北伐。革命怒潮所至,势如破竹,及底定金陵,建都南京。然以国基未固,人心摇动,宁汉失和,蒋总司令介石下野,七月二十九日,孙传芳乘机举全力约五万之众反攻,由津浦南下,占浦口、扬州,强渡长江,占据栖霞山龙潭一带,首都危在旦夕。第三路总指挥李宗仁本国民革命使命,与军阀周旋,抱定与城偕亡之决心,独撑危局。督率第七军军长夏威、第十九军军长胡宗铎,由南京出发,协同指挥第一军固守镇江之总指挥白崇禧合围进攻,血战七昼夜,将敌军全部缴械,孙传芳仅以身免,于是国内军阀大部荡平,而宁沪转危为安,全国政治中心得以保存。苟无龙潭一战,则无今日之南京。是役,将士成仁甚多,碧血龙潭,巩卫首都。曾参与此役将士屡能道之,故此役实为国民革命存亡暨完成北伐之大关键。”

当时南京国民政府成立后,中国政局出现了北京、武汉、南京三个政权对峙的局面。蒋介石以南京为中心,占据东南五省及淞沪,得到英美、西南军阀和江浙财阀支持,从三面包围武汉政府。北方的奉系军阀,控制北京政权,统治北方各省,联合张宗昌的直鲁联军、孙传芳和吴佩孚的残部,组织安国军,进兵河南,准备进攻湖北。武汉国民政府以汪精卫为国民政府主席,以唐生智为国民革命军总指挥,控制着两湖的军政大权。龙潭战役是孙传芳与北伐军之间进行的一场著名战役。参加龙潭战役的6万余孙军,战死和淹死约4万余人,被俘2万余人,主力部队消耗殆尽,仅第七军缴获的步枪就近2万支。以北洋第二师为核心的孙传芳军事系统宣告瓦解,显赫一时的五省联帅孙传芳,由此役走向没落,告别了政治舞台。

龙潭之战后,北伐军在东南一带,再无真正对手,民国的基业从此真正巩固起来。

斯人已逝,历史如镜。读罢这两块碑文,再了解这段历史,我们仿佛看到了陈良佐这位民革老人是如何从腥风血雨的北伐战争中走过来的。

责任编辑 黄秀瑜