我国高速铁路工务维修管理模式

2014-03-10龚庆,项琴

龚 庆,项 琴

(四川建筑职业技术学院 铁道工程系,四川 德阳618000)

高速铁路是一系列先进技术集合而成的复杂系统工程,要实现高速铁路高速度、高密度、平稳安全的运行,必须保证系统中的各部件保持良好的工作状态。高速铁路与既有铁路相比,无论在行车速度、行车安全还是旅客乘车舒适性上都提出更高要求,因此现有铁路、轨道的建设标准和检测维修标准已不能适应高速铁路的行车安全和维修技术需要。本文借鉴国外发达国家高速铁路运营和维护管理经验,总结我国既有线运行管理经验基础上,构建适合我国国情的工务维修管理模式。本文从维修管理体制建设,检测、养护、维修作业组织方式设立和养护维修信息系统建设三个方面,对我国高速铁路工务维修管理模式进行综述。

1 国外高速铁路工务维修管理模式概述

1.1 国外高速铁路工务维修管理体制

1)日本高速铁路属于典型的“管、检、修”分离模式,即铁路公司只负责设备的管理、发包和检查验收,而检测和维修以合同的形式承包给其他协作公司负责。

2)法国的高速铁路采用“管、检”合一、维修外委模式。铁路公司只负责设备的日常检测和养护维修工作,大规模的维修工作外包专业维修公司负责。

3)德国的高速铁路采取“管、检、修”合一,大部分的维修任务由德国控股公司下属的路网公司完成,部分任务委托外公司负责。

1.2 国外高速铁路检-养-修作业组织方式

铁路线路设备修理分为线路设备维修和大修。线路设备维修工作分为综合维修、线路经常保养和线路临时补修,基本任务是保持线路的完整,保证列车高速、安全平稳地运行,并尽量延长线路的使用寿命。

1)日本的铁路维修以“综合修”为主。日本新干线客运公司下设线路检查中心,采用综合试验车检查线路状态,并对收集到的检测数据进行分析,通过与事先设定的预防性维修极限管理值进行对比,对线路进行评估,进而制定有针对性的整治措施,并将结果输入数字通信网(ISDN),用于指导线路的养护维修工作。而且日本的铁路白天行车密度大,维修养护作业一般安排在夜间完成。

2)法国的线路维修以“状态修“为主,日常没有保养。法国铁路公司通过综合试验车获得检测数据,将线路轨道、车辆与轨道维修作为一个系统整体考虑,根据数据分析结果在“天窗”时间集中维修处理。

3)德国铁路主要采用“养、修”分开的维修模式。德国铁路也是通过对线路日常的动、静态检查获取有关数据,发现线路各部分的缺陷或故障,在对线路状况评价的基础上,利用周末的“天窗点”,及时对线路进行维修。德国高速铁路运行设备设计寿命为20~30a,且施工质量要求高,因而德国铁路日常运营养护维修次数少、成本低。

1.3 国外高速铁路工务养护维修信息系统

1)日本新干线信息系统采用新干线信息管理系统SMIS、东日本设备管理系统(EWS)、轨道维修计划辅助系统、养护管理数据库系统(LABOCS)、东海道新干线养护管理系统(TOSMA)等,这些系统均具有比较完备的功能。在SMIS系统的基础上进行改进,建立了EWS系统,形成总公司、分公司和维修中心相配合的管理信息系统。

2)在钢轨探伤方面,法国铁路公司建立了钢轨探伤DEFRAIL数据库,记录了20万余条钢轨探伤数据。维修车间将现场检测到的信息按照规定格式输入电脑,根据电脑给出的跟踪清单进行伤损跟踪,最终确定伤损的处理办法。TOPORAIL轨道设计软件包,可借助DFA库中的数据对维修线路进行优化设计,从而指导线路维修作业。

3)德国采用轨道养护、轨道更新计划决策支持系统(SYSTEM DYNAMICS)对轨道进行管理,系统是基于动态分析理论,进行长期的经济和技术相互影响的仿真系统。

1.4 国外高速铁路工务维修管理模式经验

通过分析日、法、德三个国家的采用高速铁路工务维修管理模式,提出以下可借鉴的经验:

1)管理体制。国情、路情不同,采用的养护维修制度不同。三种模式中,“管、检、修”分离,三者可相互制约,形成互控关系,有利于管理的专业化。高速铁路维修管理体制采取几级管理模式,与公司管辖范围有关,但两级管理体制信息减少了管理层次,提高了组织的灵活性、敏捷性,提升信息传递速度。

2)作业组织方式。①用修分开:通过在运行图中预留天窗牵引供电和通信信号的综合维修,有利于行车和维修工人的作业安全,减少行车事故。②科学养修:综合检测试验车和轨道检测车,并对采集到的数据进行分析,确定线路、接触网、信号设备的状态后,有针对性地制定养护维修计划,实现“状态修”。

3)信息系统。虽然各国高速铁路的轨道类型、行车速度和线路的维修质量要求等不同,但是各国工务部门均采用了检测设备同计算机管理系统相结合的方式,提高轨道几何状态的检测精度并实现对线路养护维修的自动化管理。

2 我国高速铁路工务维修管理模式综述

我国高速铁路与国外发达国家相比,具有线路里程长、每公里线路营运里程运量密度高,且大部分线路属于客货混跑,昼夜不停运等特点;同时,高速铁路多采用无缝线路、无咋轨道、板式轨道等新技术、新设备,其行车速度高,轨道平顺性要求高,线路养护维修标准也越来越高。因此,吸取国外发达国家高速铁路工务维修管理经验、总结我国既有线路维修管理模式及存在问题的基础上,结合我国高速铁路养护维修特点,使高速铁路的工务养护维修管理做到灵活、统一。

2.1 我国高速铁路工务维修管理体制

1)“三位一体”的综合养修集成管理模式。我国高速铁路一般采取分专业维修,由于分专业维修存在关联性差、组织协调困难、天窗利用率低等问题,不能满足高速铁路基础设施维修的“管理综合”、“精干高效”的原则,因此必须采用“三位一体”的综合养修集成管理模式,即工务、电务、供电三个专业在同一天窗时间内在同一区间进行维修养护。“三位一体”的综合养修集成管理并不是三个专业简单的结合,而是在结合的基础上调和为一个完整的整体,发挥系统的功效,达到总体最优。

工务、电务、供电三方管理和技术人员在同一办公地点,以维修成本、维修质量和天窗时间为目标,相互协调完成对基础设施的年度、月度、日维修计划,施工方案、施工组织设计、现场维修工作及完成后维修小结和总结等各方面的整合,通过对各专业业务的明晰化、具体化和各方维修配合的管理办法,全面提高高速铁路技术设施维修效率。

2)“管、检、修”管理体制。我国高速铁路工务维修体制同样包括管理维护、检测和修理三个基本环节。借鉴国外高速铁路的维修经验,结合我国铁路实际状况,提出4种“管、检、修”的管理体制方案。

方案1:管理、检测、维修合一的综合维修集成管理模式。管、检、修高度集中,均由基础设施综合维修基地负责,并建立数据中心,承担监测养护维修数据的存储、处理。铁路总公司下设基础设施检测中心,可调取综合维修数据,并对这些数据进行统计、分析和汇总,同时负责综合检测车等基础检测设备的维修技术支持、引进和研发。

方案2:管理、维修合一,检测、维修分开。把检测工作独立出来,综合维修基地不设检测机构,只承担所辖区域的基础设施管理和综合维修,数据中心的作用在于检测数据的接收、处理及应用。铁路总公司下设综合检测中心,承担线路设施的检测任务。铁路总公司检测中心负责对检测数据的集中存储、分析处理和结果发布,负责检测标准的制定、线路设备的状态评价、检测计划的审核、检测设备的统一运用、管理和调配。

方案3:综合维修基地“管、检、修”合一,铁路总公司监督检测。在综合维修基地内设立检修机构并配备综合检测列车,承担所辖区域的综合检测和维修任务。铁路总公司组建高速铁路基础设施检测中心,配备综合检测车,对高速铁路线路设备进行综合监督检测,实现对高速铁路基础检测和状态监控。

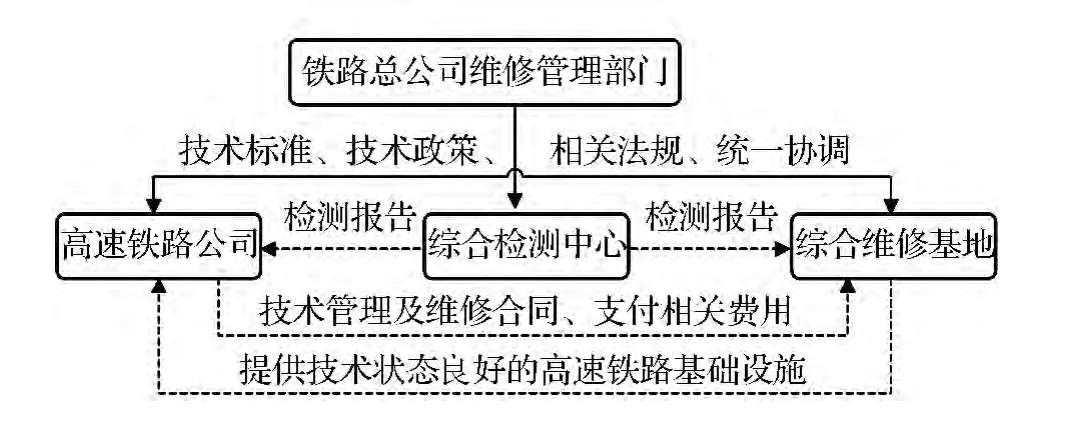

方案4:管理、检测、维修分离。形成3个独立的部门:基础设施综合检测中心、高速铁路公司和综合维修基地。基础设施综合检测中心负责线路设施的综合检测工作,并负责检测数据的分析、维护和管理,负责大型设备的运用、管理与维修,同时制定相关的检测标准;高速铁路公司则根据运营的需要,制定相关的大修设计。经铁路总公司审定后,与综合维修基地签订除大修计划以外的日常养护维修技术管理合同;综合检修基地按照与高速铁路公司签订的固定设备技术管理和维修合同完成对所辖范围内的设施设备的技术状态维护,编制除大修以外的维修计划,组织日常维修、养护施工,并组织检查验收,负责大修外包作业的发包和管理。其维修模式如图1所示。

图1 高速铁路基础设施综合维修宏观管理体系

2.2 我国高速铁路工务检-养-修作业组织方式

在2006年以后,随着高速铁路的发展,既有线铁路 “修、养”分开的作业组织方式不能适应高速铁路舒适性的要求,提出“检、养、修”分离,强调综合检测在养修作业中的重要性;同时,高速铁路行车因密度大,发车间隔小,若继续采用“列车间隔修理法”进行线路的养护维修,易引发行车事故;因为发车间隔小,维修时间短,降低养护维修质量,所以高速铁路的线路养护维修作业设立在“天窗”点完成。

2007年,我国铁路总公司成立了北京市、上海市、武汉市和广州市4个客运专线综合维修中心筹备组,但因诸多因素,2008年4月,调整为基础设施维修基地,并划归到北京市、上海市、武汉市、广州市4个铁路局管辖。

在这种模式下,线路检查采用综合检测的方式,即采用轨检车、车载添乘仪动态检查和人工步行检查为主的静态检查相结合的方式;养护则采用手提式内燃捣镐、小型液压捣固机等小型机械完成;维修采用综合维修的方式,即在维修天窗内,采用中大型捣固机完成线路的综合维修。

2.3 我国高速铁路工务养护维修信息系统

针对轨道状态分析和养护维修管理辅助决策需要研发维修信息系统,如:国家铁路总公司基础设施检测中心组织研发的“轨道基础设施动态监测管理信息系统”;国家铁路总公司信息技术中心和北交大联合研发的“工务安全生产管理信息系统”;哈尔滨市铁路局研发的“铁路轨道养护维修辅助决策系统”;同济大学、广铁集团联合研发的“广深铁路养护维修计划计算机管理系统”;兰州铁路局研发的“工务段生产调度指挥系统”;南昌市铁路局研发的“南昌铁路局工务线路动态监测分析系统”等。

3 我国高速铁路工务维修管理模式的发展趋势

3.1 管理体制

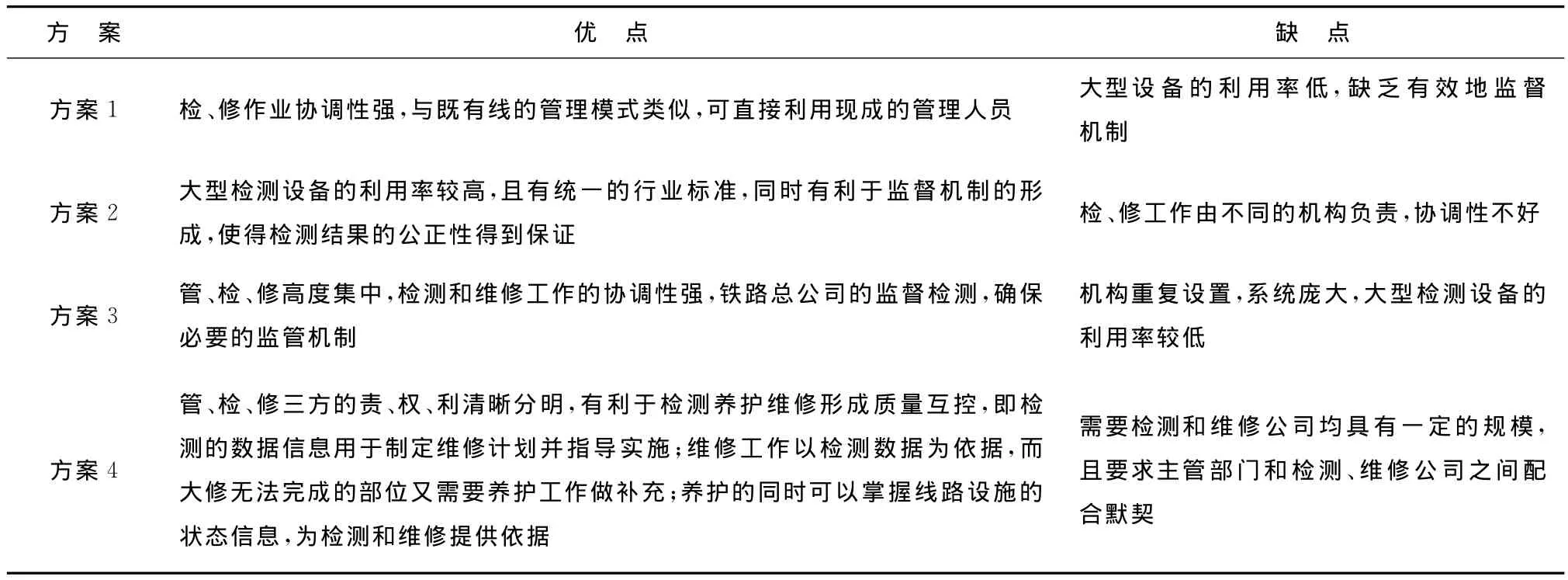

我国高速铁路采取的4种管理体制的优缺点比较,如表1所示。

通过对我国既有线铁路采取的“集管、检、修于一身,分专业维修”的维修管理体制存在的问题和综合维修管理方案的比较分析,满足高速铁路高质量、高标准的维修要求,保证高速列车高速、平稳、安全地运行的管理系统,就应该逐步完善高速铁路综合维修基地的建设,完成以维修成本、维修质量、天窗时间为目标,工务、电务、供电三方业务和信息集成的“管、检、修分离的综合维修集成管理体系”的构建。

表1 综合维修管理体制比较

3.2 作业组织方式

通过对不同时期我国所采取的线路维修工作组织方式的比较,可看出检-养-修分离式较适合高速铁路线路养护维修需要。但是目前我国高速铁路采用属地化和委托铁路局管理模式,在机构的设置上与既有线保持一致,没有根本区别。随着铁路技术装备水平的提高及综合维修基地的完善,我国高速铁路工务养护维修作业组织方式的发展方向:

1)完善综合维修基地和检测中心的建设,实现高速铁路检-养-修分离的作业组织方式。高速铁路基础设施维修基地与相关的高速铁路公司签订维修合同,同时与铁路局和检测机构签订相关多方协议。高速铁路公司向维修基地和检测中心支付检测、维修费用,维修基地和检测中心对管辖范围内的基础设施的技术状态进行养护维修和检测工作,保证高速列车的安全平稳、高密度运行。

2)整合企业内外优质资源,开展维修业务外包。高速铁路维修企业若继续采用“纵向一体化”模式包揽各项资源和业务,必然会增加成本。为此,对资产专用性弱,且外部市场具有专业实力较强企业的基础设施维修可采取业务外包的方式,例如,中铁电气化局承揽牵引供电系统,中铁通号集团承接信号系统。

3)对养护维修组织过程,引入“三全”质量管理模式:全方位质量管理、全过程质量管理和全员参与,全面提高高速铁路设施维修效率;并加强整个作业流程的各部门的计划、审核、组织、协调,保证维修养护工作的质量。

4)推广“状态修”和“天窗修”两种维修方式。发达国家的经验表明,根据区段轨道的不平顺评价指标判断轨道的质量状态,在轨道技师状态恶化情况不严重前采取适当的维修措施,有利于线路轨道保持良好的状态,且可使维修的力量和费用使用更合理。采用“天窗修”的方式,更有利于行车和作业人员的安全,减少维修成本。

5)提高设计施工质量,降低日常养护维修成本。

3.3 信息系统

信息系统建设结合我国高速铁路的运营特点,以综合检测设备(如轨检车、车载添乘仪等)为基础建立综合数据平台,充分利用地理信息系统技术,以轨道状态分析为核心,对检测数据和历史数据进行对比分析,找出轨道线路所处状态及变化发展趋势,建立高速铁路养护维修信息系统,辅助制定各类维修计划,为运输安全和轨道线路的日常维护提供有力支持。

4 结束语

铁路工务设备是行车的基础,为了保持线路设备的完整,使列车能高速、安全平稳和不间断地运行,同时尽量延长设备的使用寿命,工务部门必须对线路的技术状态进行检测、养护和维修。为实现高速铁路高速度、高密度、高可靠性地运行,工务部门应对线路的养护维修模式进行改革,建立以信息系统为载体,维修成本、维修质量、天窗时间为目标,“工务、电务、供电”三方业务和信息集成的“管、检、修”分离的综合维修集成管理体系。

[1]张伯敏.从国外高铁养修管理谈国铁修制模式[J].上海铁道科技,2009(3):1-2.

[2]刘国强.国内外高速铁路线路养护维修分析[J].中国铁路,2006(10):57-59.

[3]孙韶峰.德国铁路基础设施的管理与维修[J].中国铁路,2005(12):29-32.

[4]邓凤霞,吉翠萍.我国轨道维修管理信息系统的发展方向[J].铁道建筑,2004(5):45-46.

[5]村山一雄,邹振民.JR东日本公司的新干线综合运输管理系统[J].中国铁路,2000(5):46-48.

[6]沙梦麟.法国的高速铁路(TGV)系统[J].铁路工程,2000(5):21-23.

[7]任志涛.基于建筑业虚拟企业项目集成管理分析[J].项目管理技术,2008(6):17-20.

[8]杨宏图.客运专线基础设施养护维修管理方案若干问题的研究[D].北京:北京交通大学,2009.

[9]朱建华.我国高速铁路基础设施综合维修集成管理探讨[J].铁道运输与经济,2011,33(7):23-27.