中国船舶首航东北航道及其展望

2014-03-08王洛赵越刘建民韩淑琴

王洛 赵越 刘建民 韩淑琴

0 引言

受全球气候变暖的影响,北冰洋海冰的消融速度加快,夏季北极海冰覆盖屡创新低,使得东北航道的通航条件有所改善,通航期加长。同时,随着冷战的结束和苏联的解体,东北航道逐步迈向了对外开放的道路,2009年夏季首度有国际商船穿越东北航道。气候的变暖和政治的解冻,这两大因素给东北航道带来了前所未有的发展条件。

然而,东北航道的发展道路目前依然不平坦。除了海冰等自然因素的影响和制约,更重要的是沿岸国(主要是俄罗斯)设置的诸多法律规定和管理措施。这一切,仍需不断去认识、分析和实践,深入研究东北航道航行中的各种问题。

1 北极航道概况

北极航道是指穿越北冰洋,连接太平洋和大西洋的海上航线集合。由于受海冰季节性变化的影响,北极航道的航线并不固定,是一系列航线的集合。按照不同的分类方案,北极航道可进一步细分。

1.1 北极航道的分类

1.1.1 按方位分类

按航道处于地球上的地理方位将北极航道分为东北航道和西北航道。东北航道居于地球的东北部;而西北航道则位于地球的西北部。

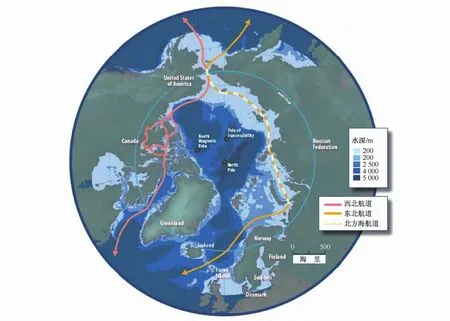

东北航道是指西起挪威北角附近的欧洲西北部,经欧亚大陆和西伯利亚的北部沿岸,穿过白令海峡到达太平洋的航线集合[1]。之前也有研究学者认为东北航道为“西起冰岛,东至白令海峡”。本文推崇“西起挪威北角附近的欧洲西北部”这一观点,因为相对于“西起冰岛”而言,“西起欧洲西北部”拥有更多的灵活性,可进一步承接欧洲多个重要港口。西北航道是指沿北美大陆北部沿岸并穿越加拿大北极群岛从而连通大西洋和太平洋的航线集合[1]。航线位置如图1。

图1 西北航道、东北航道、北方海航道航线图[1]Fig.1.Schematic diagram of Northwest Passage,Northeast Passage,Northern Sea Passage[1]

东北航道最关键的一个航段为俄北方海航道。前苏联以自身大陆为参照,提出了北方海航道的概念,如图1虚线所示。北方海航道(Northern Sea Route)在俄罗斯法律上被定义为西起喀拉海峡(Kara Gate)(新地岛南端)、东至白令海峡之间的一系列海上航线的集合[1]。尽管前苏联及后来的俄罗斯都试图向外界极力推广北方海航道这一概念,并曾一度让人认为“东北航道”即“北方海航道”,目前两者的区别已渐渐得到公认:俄北方海航道为东北航道的一个组成航段。北方海航道本身仍属于俄本国的地方性提法。俄北方海航道可称之为东北航道俄北方海航段,而其又可进一步分为以下4个航段:东北航道喀拉海航段、东北航道拉普捷夫海航段、东北航道东西伯利亚海航段、东北航道楚科奇海航段。在以上4个航段的基础上,还需加上东北航道巴伦支海航段才能构成完整的东北航道。“北方海航道”仅限于表达俄方观点立场或针对俄罗斯的研究等情况下使用或内部采用,而不宜广泛采用,更无法取代“东北航道”一词。

广义的东北航道常见于将北极航道二分的分类体系中,即北极航道分为东北航道和西北航道。连接太平洋和大西洋,途径北极东部海域的航线都属于广义的东北航道的范围。狭义的东北航道仅指经由北冰洋边缘海域构成的航线,而并不涉及北冰洋中心区域。正如北极理事会对东北航道的定义中“经欧亚大陆和西伯利亚的北部沿岸”的限定,平常所说的东北航道如与北极高纬航线或北冰洋中央航线相提并论时往往是指狭义的东北航道。狭义的东北航道常见于将北极航道进行三分的分类体系中,即北极航道分为东北航道、西北航道、北冰洋中央航线。这种三分的分类体系并不为本文所推荐,但考虑到使用习惯,需要充分认识到狭义东北航道的存在。如北极理事会发布的北极海运评估报告[1]仅将北极航线划分了东北航道和西北航道,并未明确提出将北极航道进行三分的概念;但从其对东北航道的文字定义来看又倾向于东北航道不涉及北冰洋中央区域的思想,因此多少有些模糊空间。

1.1.2 按纬度分类

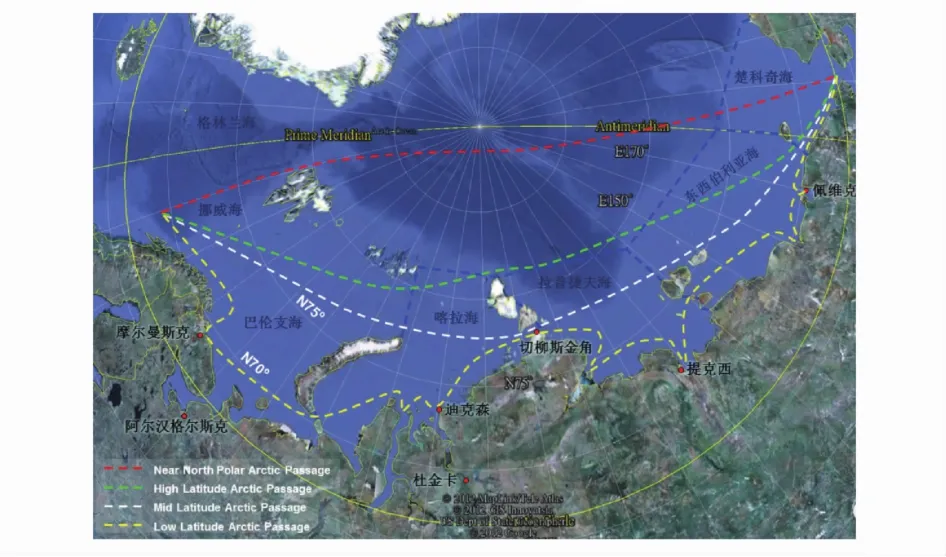

除按地理方位进行的分类外,经常使用的还有北冰洋近岸航线、北极高纬航线等这些跟纬度相关的分类名称。但按纬度范围对北极航道进行分类目前还没有系统性方案及明确的定义,本文就此展开讨论,并尽量兼容前人对俄北方海航段的分类[2-5]。北极海域多年以来的航行经验,确定了有冰条件下最适宜航行的线路,这些航线目前由于具有良好的水文数据支持而被推荐为标准航线。以广义的东北航道为例,本文按纬度将该航道分为4条航线。

北极低纬航线(近岸航线)Low Latitude Arctic Passage:经由俄北方海4个关键地点的海峡(德龙海峡、新西伯利亚群岛南部的海峡、北地岛南部的海峡、新地岛南部的海峡),该航线大部分低于75°N(受海岸线形状的影响,切柳斯金角附近例外),如图2。该航线目前以俄国内船只使用为主。在俄北方海域该航线与有关文献提到的俄北方海航段近岸航线(Coastal Route of Northern Sea Route)[2-3]存在对应关系。

北极中纬航线Mid Latitude Arctic Passage:经由新西伯利亚群岛及新地岛北部,过北地岛南部海峡,该航线纬度低于80°N,很大一部分处于75°N—80°N纬线圈区域内,如图2。该航线一般作为国际常规航线使用。在俄北方海域该航线与有关文献提到的俄北方海航段中央航线(Mid Route of Northern Sea Route)[2-3]存在对应关系。

北极高纬航线High Latitude Arctic Passage:图2中所示的北极高纬航线是一条航程最短的优化航线,实际中,考虑到冰情状况或者沿岸国的法律管辖等因素影响,该航线也可选择从斯瓦尔巴德群岛北缘,沿法兰士·约瑟夫地北缘、新地岛北缘到达白令海峡。尽管这种航行线路与图2所示的最优线路存在一定差异,但并不改变航线的分类属性。这是因为定义北极高纬航线的关键因素主要为3点:经过北地岛北面、一般不依赖近岸海峡、航线最高涉及80°N—85°N区域,如图2。在俄北方海域附近该航线与有关文献提到的俄北方海航段高纬航线(Transit(俄文транзитный)Route of Northern Sea Route)[2-3]存在对应关系。

近北极点航线(挺极航线,包括穿极点航线)Near North Pole Passage:该航线最高涉及85°—90°N区域,典型的航线走向如图2所示。

图2 东北航道的航线示意图.Low Latitude Arctic Passage:北极低纬航线;Mid Latitude Arctic Passage:北极中纬航线;High Latitude Arctic Passage:北极高纬航线;Near North Pole Passage:挺极航线Fig.2.Navigation corridors on the Northeast Passage

需要指出的是,广义的东北航道可分解为以上全部4条航线。而狭义的东北航道仅包括北极近岸航线和北极中纬航线,并不包括北极高纬航线和挺极航线。这一点从北极理事会对东北航道的定义[1]就不难看出。如无特别说明或特定参考对象,本文所说的东北航道指广义的东北航道。

相应地,对于西北航道,尽管理论上也可以进行类似的划分;但对西北航道使用该分类方法的实际意义远不及东北航道的意义大,因为受加拿大北极群岛和格陵兰岛的限制,西北航道的航线选择主要由几条海峡所决定。故该分类一般并不应用于西北航道,西北航道的航线划分采用海峡及其组合来定义更具实际意义。

1.2 东北航道商业航行情况

1991年夏,在苏联解体前的几个月,俄罗斯北方海航道(相当于东北航道的东段)正式对非俄罗斯船只开放。2009年夏季首度有国际商船穿越东北航道。

目前利用东北航道的船只还比较少。2009—2011年,完整通过东北航道的船只有13艘,而经过俄北方海航线的船只共有43艘[6-7],如图3。整体上,对很多海运公司而言该航道依然陌生而神秘,从2009年至今该航道基本上还处于试运行或探索阶段,但通行船只已有大幅增长的趋势。与此同时,2011年通过苏黎世运河的船舶多达18 000艘[6]。

图3 东北航道开通以来各年度船只通过情况(数据源自[6-7])Fig.3.Ships via NEP or NSR since the year of2009(Data from[6-7])

2011年东北航道的通航时间长达5个月,最后一艘船达到太平洋的时间为11月18日,创造了俄北方海航线历史上最长的航行季节,共有34艘船运输了总计 82.0789万 t货物[8]。

2012年航季,有46艘船经由俄北方海航线在欧洲和亚洲之间运输了总计126.1545万t不同货物,相比2011的82.0789万 t增长了 53%[7]。这其中有20艘运输液体货物、4艘运输散货(bulk)、1艘运输鱼、5艘压载航行(sailed in ballast),而另外5艘为“重定位压载”航行,中国的破冰船“雪龙”号位列其中[8]。2012年俄北方海航线货物组成中最主要的为石油产品[8]。总计有20艘船运输了59万 t的柴油、天然气凝析油、喷气燃料和润滑油[8]。载货量最大的是从韩国丽水港(Yosu)到芬兰Porvoo的挪威油轮“Marika”号,单次运输6.6462万 t喷气燃料[8]。2012年夏季从摩尔曼斯克到中国总计有4趟铁矿石运输,由丹麦船舶完成。丹麦的航运公司北欧散装运输公司(Nordic Bulk Carriers)的两艘船“Nordic Odyssey”和“Nordic Orion”(如图 4)总计从摩尔曼斯克运输了26.1903万t铁或铁矿石到中国黄骅港[8]。

2 中国船舶首航北极航道

以“雪龙”号船为载体,中国分别于1999年、2003年、2008年、2010年的7—9月间开展了4次北极科学考察,第五次北极科学考察于2012年的7—9月间开展。应冰岛总统的邀请,“雪龙”号船于2012年8月16—21日访问冰岛,相对于前4次北极科学考察而言,除进行传统的科学考察作业以外,第五次北极科学考察还使“雪龙”号船获得了中国船舶首次实航北极航道的机会。

图4 东北航道中的Nordic Orion号(王洛摄于2012年7月中国第五次北极科学考察途中)Fig.4.Nordic Orion in Northeast Passage(byWang Luo in July of 2012,from the 5th CHINARE)

2.1 实航东北航道

尽管目前面临国际社会广泛的争议,俄罗斯对东北航道俄北方海航段实行近乎苛刻的管理。俄要求所有通过其北方海航道的船只必须事先取得其许可,并接受其破冰和引航服务。“雪龙”号船此次通航俄北方海航道的申请分为4个步骤:(1)向俄罗斯北方海航道管理局提出通航申请;(2)与北方海航道管理局指定的破冰和引航服务企业进行谈判;(3)签订破冰和引航服务合同;(4)获得俄罗斯北方海航道管理局的批复。中国极地研究中心于2012年5月28日与俄罗斯原子能公司(Atomflot)签订了由其为“雪龙”号船提供破冰和引航服务的合同,之后俄罗斯北方海航道管理局于7月1日批复同意“雪龙”号船在俄海上运输指挥部指导和破冰船引航下通过其北方四海。

在前往冰岛访问的途中,“雪龙”号船沿北极中纬航线穿越了东北航道。2012年7月22日,在俄核动力破冰船“瓦伊加奇”号(Vaygach)的破冰引航下,芬兰籍“Stena Poseidon”号、巴拿马籍“Nordic Orion”号散货轮以及“雪龙”号船依次组成混合编队开始了东北航道之旅,之后俄罗斯籍“Kapitan Danilkin”号加入到编队末尾。该编队依次穿越了楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海、喀拉海。这阶段的航线完全由俄引航船决定。且即便主动向引航船提出询问,俄方也不将该计划航线预先透露给编队中的各成员船只,只要求“紧紧跟随”。7月30日,通过维利基茨基海峡(俄对该海峡提出内水主张)后,东北航道俄北方海航段的航行宣告结束,“雪龙”号船开始离开编队独自在东北航道巴伦支海航段航行。8月3日“雪龙”号船抵达挪威海,首航东北航道的任务顺利完成。

“雪龙”号船在东北航道总计航行12 d,航程3 071海里(5 687 km),如图5、6。此次东北航道的航行中,冰情最为严重的是东西伯利亚海东部。一直以来,东西伯利亚海被认为是俄罗斯北极地区最冷的海,即使夏天,东西伯利亚海的东部沿岸仍常见浮冰[2]。本次航行中拉普捷夫海所遇的冰情较轻,仅在北地岛附近有少量海冰,而喀拉海当时几乎没有海冰。

图5 “雪龙”号船往返穿越北冰洋航迹图(世界时间).Actual Track via Northeast Passage:东北航道实航线,共航行12 d,航程3 071海里;Actual Track via Arctic Ocean for research expedition:北冰洋科考实航线,3 551海里;Potential Commercial Route via High Latitude Arctic Passage:北极高纬航线作为潜在的商业航线,2 684海里Fig.5.Traces of the trans-Arctic voyage of the R/V XUE LONG icebreaker(Universal Time)

图6 “雪龙”号船在东北航道编队航行(王洛摄于2012年7月中国第五次北极科学考察途中)Fig.6.The R/V XUE LONG icebreaker in the fleet sailing in the Northeast Passage(by Wang Luo in July of 2012,from the 5th CHINARE)

2.2 实航北极高纬航线

完成冰岛访问之后,“雪龙”号船返程沿北极高纬航线穿越北冰洋抵达白令海峡。8月23日,“雪龙”号船结束北冰洋大西洋扇区科考作业,开始沿北极高纬航线穿越北冰洋的返程之旅。“雪龙”号船经由斯瓦尔巴群岛西侧北上,沿斯瓦尔巴群岛、法来士约瑟夫群岛和北地群岛的北侧向东航行。这阶段,海冰边缘线已远远退至这些群岛的北侧,使得此次北极高纬航线主要为宽广的无冰水道,仅北地群岛北侧的无冰水道较窄。从海冰分布上看,北地群岛北侧为此次北极高纬航线的唯一关隘,通过此关隘意味着此次北极高纬航线实航的成功已经胜券在握。8月28日“雪龙”号船顺利通过了此关隘,这意味着尽管航程还未全部完成,但实质上已经成功。这一阶段“雪龙”号船的平均走航时速达到15节(约合28 km·h-1)。

随后,“雪龙”号船的任务由航线探索重新转为科考作业:“雪龙”号船从北地群岛东北侧沿120°E经线破冰北上,在北冰洋中心区执行冰站和海洋站等考察任务;同时“雪龙”号船还有另一个重要任务就是在条件允许的情况下穿越北极点。8月30日,由于航行区域海冰密集度接近100%,海冰厚度超过1.5 m且上覆20多厘米厚的积雪,加上接二连三的冰脊阻挡,使得“雪龙”号船北上的进程遗憾地终止在87°40′N,“雪龙”号船不得已只得调头返回,穿越北极点的任务留给了未来。一路上,“雪龙”号船继续按计划完成科考作业,最终于9月8日回到白令海峡,北极高纬航线的全部航程宣告结束。

由于后半程科考路线的影响,使得此次北极高纬航线的实际航程达到3 551海里(6 576 km),航时达到16 d,如图5。对于未来的商业航行而言,应去除科考路线的影响,构建经济而高效的线路,此时的北极高纬航线可如图5绿线(实线+虚线)所示。该航线长约2 684海里(如图5),按前半程北极高纬航线实航时速15节(约合28 km·h-1)计算约需航时8 d。这将比去程所走的东北航道缩短航时4 d。北极高纬航线相对去程所走的东北航道节省里程仅400海里,缩短13%的里程,并不算多;而缩短航时高达4 d,这主要是因为本年度北极夏季海冰面积创下有卫星监测以来的历史新低[9],而回程时北冰洋正值融冰的高峰期,一路上几乎没有海冰的阻碍,使得航速相对去程大大提高,而并非里程缩短带来的结果。如果为同等无海冰阻碍的条件下,北极高纬航线节省的航时仅为1天多。

虽然返航之前也跟俄罗斯签订了破冰和引航服务协议,但它实质为一备用协议,中方要求仅在“雪龙”号船无法克服海冰带来的困难时才申请启用协议中规定的服务并按协议中规定的价格支付预付款。因“雪龙”号船在北极高纬航线全程独立航行,始终未使用俄罗斯的破冰和引航服务,故按双方拟定的协议条款无需向俄方支付任何费用。

3 实航之后的思考及启示

中国船舶此次首航东北航道具有重大意义。此次与俄罗斯的北极航道管理机构和领航服务公司就本次在俄北方海航段航行活动开展了直接交流,熟悉了俄方的业务要求和流程,同时在合同条款的拟定上积累了经验。航行中在航路的选择和使用、与引航船交流等方面获得了实践经验。同时,在沿线的水文、气候、海冰等信息情况的收集和应用上经受了实践的考验,为指导和保障航行积累了环境数据的应用经验。此次航行的成功,使中国首次实现了横跨北冰洋的科考调查,同时为中国稳妥有序地参与北极航道的合作研究、开发、建设和利用打下了良好的开端,为中国建设海运强国进行了有益的探索。

有研究表明,世界90%的国际贸易是通过商船运输完成的,而中国40%以上的GDP是与船运相关的。对中国而言,北极航道是一条能快速便捷地连接欧洲、北美和俄罗斯市场的新兴海上运输通道,相比传统航道具有节省里程、无海盗干扰、无吨位限制等优势,该航道的开通和迅速有效的发展对于中国加强与世界主要经济体之间的经贸往来至关重要。发展北极航道也将为北极资源的开发利用提供便利之门;同时为中国的海上航线多元化和海运通道战略安全都起到积极作用;北极航道对中国而言还具有综合的地缘战略意义。

中国是一个非北极国家,对于中国而言,北极航道战略的总目标应该是最大限度地谋求北极海上航行自由的权利,促进北极航道管理的开放化和公平化,进而安全、环保、经济、有效地利用北极航道。由于自然条件及地缘政治的特殊性,该领域对于中国而言仍属于一个初来乍到的陌生水域。为此,宜采取多方位合作的策略,加深了解,才能有所突破。此次首航东北航道也得以深入了解该航道利用上存在诸多不完善之处。在此,对中国有效利用东北航道提出以下建议:

(1)借助已有的国际组织促进出台一些代表普遍意义的北极海运规则,在北极海运规则的博弈方面反映中国的主张。2012年10月中下旬,国际海事委员会(CMI)第40届大会在北京和上海两地举行,中方机构参与起草的方案经大会讨论和审议后形成了《北京草案》。国际航运公会(ICS)2012年底发布了有关北极航运的最新意见书;国际海事组织(IMO)已经着手制定强制性的《极地准则》。这一切都将为制定合理的北极航道措施起到积极作用。

(2)加强与北极国家的协商与合作。俄罗斯是全球少有的资源与能源大国,在全球有着举足轻重的影响力。作为中国重要的邻国,俄罗斯有着丰富的资源和能源优势。东北航道的进一步开放将有利于更好地发挥该航道在中俄贸易中的枢纽作用。在该枢纽作用的带动下,俄北极能源资源开发、俄北方港口建设、俄北方海航段的基础设施完善等方面中俄合作前景广阔。另一方面,在为中国商船出入俄北方海航道提供便利程序、服务项目、收费标准、环境预报等方面,中俄也存在较大的协商和合作空间。

挪威是欧洲最大的天然气和石油储量拥有者,2011年挪威提供了12%的OECD欧洲原油进口量和18%的天然气进口量,挪威是西欧最大的石油生产国和出口国,挪威的天然气生产排名世界第5,天然气出口紧跟俄罗斯之后排名第2[10],加之其极具潜力的北极海域油气资源目前已开始尝试开采,其能源前景更加广阔。目前挪威丰富的油气资源主要输出欧洲,这主要是因为挪威作为西欧国家,其在政治、经济、文化以及油气运输的基础设施方面,都与欧洲融为一体,这既是地缘政治发展的结果,也是历史因素的影响。但随着北极航道的进一步开通和开放,改变挪威的一部分能源走向成为可能,这将带来新的合作潜力。最新的消息显示,俄罗斯天然气工业股份公司从2012年11月7日启程将挪威生产的液化天然气沿东北航道于12月5日运抵日本,这更是极具启示意义。而另外,在北极海运方面,挪威技术上也相当先进,经验丰富,具有进一步合作的价值。同时与俄罗斯相比,挪威针对东北航道的管理措施相对宽松,在东北航道海运规则的诸多方面都有望与中国拥有相近的主张。而中国作为《斯瓦尔巴德条约》(最初称为《斯匹次卑尔根群岛行政状态条约》)的签约国,斯瓦尔巴德群岛能为中国进行北极科学研究、经商等活动提供便利,可以进一步发挥中国建于该岛的北极科考黄河站为北极航道提供气象、水文、海冰等航海保障服务。诸多因素使得挪威对中国而言有着不能忽视的重要地位。

就东北航道相关事务进一步加强与美国和冰岛等的合作。无论对于东北航道的俄罗斯航段还是西北航道的加拿大航段,美国的很多观点和政策都值得中国借鉴。近年来与冰岛关系和往来得到加强,这将为中国在北极航道的利用、进一步介入北极事务等方面起到积极的促进作用。

(3)就东北航道问题建立与重要的非北极国家的专项磋商机制。作为欧洲最大的经济实体,德国无疑是最重要的非北极国家,其所处地理位置也使得他将成为东北航道开放的受益者。其次是日本、韩国、英国、法国等。这些非北极国家都有着共同的东北航道利益,应加强和这些国家的合作交流,官方或相关部门建立东北航道问题的专项磋商机制,共同处理和面对东北航道问题。

(4)探索北极高纬航线的独立(自主)商业航行。中国应加速开展东北航道的商业航行,这其中最有战略意义的是探索北极高纬航线的独立商业航行。北极高纬航线一般不依赖近岸海峡(例如俄罗斯主张为内水的维利基茨基海峡),从此次试航的效果来看,具有相对而言更大的航行自由权利,这使得该航线的独立商业航行成为可能。

为加速中国商船进行北极高纬航线的独立商业航行,应加强科考与商业航行之间的交流和沟通。“雪龙”号作为极地科考船进行了多次南北极考察,有着丰富的冰区航行经验;同时,中国第五次北极科考试航了北极航道,更是在沿岸国航道相关法律和程序,航道的海冰、气候、水文条件,北极航道商业航行的可行性等诸多方面积累了丰富的经验;近年来多艘外国商船也多次利用北极航道往返于中国和欧洲之间运送物资,这些都为中国的商业航运公司评价北极航道的经济及战略价值进行了前期探索。科考成果需要更好地为商业航行服务;而有意对该航道进行前期探索的商业航运公司在前期有必要派个别代表登上“雪龙”号参与到北极航道相关的科考活动中,亲身体验以科考船为平台的北极航道探索,以此加速培养北极航道商业航行方面的人才。同时,在前期阶段,商船可使用借调等方式启用有北极航道经验的科考船员参与到商业航行中,为中国船舶进行北极航道的商业试航提供经验保障。在海冰条件可能给普通商船带来障碍的情况下,可考虑使用“雪龙”号科考船为商船航队进行破冰引航。一般而言,“雪龙”号科考船在执行北极科考任务途中,可以顺便为商船提供一次往返穿越北冰洋的引航服务。

(5)加强以北极长期监测为目标的科考活动,为北极航道的通航提供保障。研制并发射北极海冰遥感卫星,加强北极海冰变化的检测和研究。以卫星通讯为基础,建立覆盖北冰洋的锚定浮标、潜标、冰浮标等的实时监测体系,对北冰洋的洋流、温度、盐度、气候、海冰物性等进行长期不间断的实时监测。通过和北冰洋沿岸国合作,进行北冰洋周边陆表径流(流量、温度等)的长期不间断的实时监测。长期的实时监测体系的建立,不但能为北极航道提供数据保障,而且对分析北极环境变化及其对全球环境的影响具有重要的意义。

(6)加强设计和制造海上冰区航行相关工具的技术积累。这方面亟待加强的技术主要有抗冰船和破冰船的设计和建造、走航冰雷达的研制等。目前德国、芬兰、俄罗斯、美国等国在破冰船和抗冰船的设计和制造方面均有成熟的研究机构,具有较强的技术基础。中国需以自身航运市场的需求为导向并兼顾未来战略的需要,积极稳妥有计划分步骤地加强这方面的研发。同时,冰区航行还需要先进的导航设备作为保障。目前在冰区航行时选择冰间水道、避让密集海冰或大冰堆,很大程度上只能靠肉眼判断,存在不少弊端;针对北极海域,需加强走航雷达在扫描半径、海冰的识别等方面的功能,以研制出适应走航需求的冰雷达系统,并综合利用船载遥感技术等进行冰区综合导航。

(7)加强北极航道相关的人才培养,特别是北极航道相关的法律人才、气象保障人才、航行驾驶人才等。北极航道涉及诸多国际法及沿岸国地方法律法规,未来该航道的诸多事务均离不开一支相关的专业法律队伍。因冰区航行有其特殊性,需进一步完善冰上航行技术的培训和交流,逐步壮大具有北极航道驾驶能力的人才队伍。

致谢 在中国第五次北极科学考察期间,与领队杨惠根、首席科学家马德毅和“雪龙”号船船长王建忠等就北极航道相关问题进行了多方位的深入交流和探讨;科考队员们从各个方面保障了此次航行的顺利圆满完成;国家海洋局、国家海洋局极地考察办公室和中国极地研究中心为此次科考至始至终提供了多方面的支持和保障。以上诸方面都为本文的完成提供重要帮助,在此一并表示感谢。审稿人提出的细致建议促进了本文的进一步完善,在此特别致谢。

1 Arctic Council.Arctic Marine Shipping Assessment2009 Report.2009[2012-11-21].http:∥arctic-council.org/filearchive/amsa2009report.pdf.

2 Marchenko N.Russian Arctic Seas-Navigational conditions and accidents.Berlin:Springer-Verlag Berlin Heidelberg,2012:8-10,114—115.doi:10.1007/978-3-642-22125-5.

3 Mulherin D N.The Northern Sea Route-Its Developmentand Evolving State of Operations in the1990s.Philadelphia:the American Society for Testing and Materials,1996:1—2.

4 Stepanov V I,Ørebech P and Brubaker D R.Legal Implications for the Russian Northern Sea Route and Westward in the Barents Sea.2005[2012-11-23].http:∥www.fni.no/doc&pdf/FNI-R0405.pdf.

5 Kitagawa H.Perspective of Northern Sea Route Development of Far East Russia&JANSROP-GISProtection of Environment for the Sea of Okhotsk.Tokyo:Kaisei Co,2006[2012-11-23].http:∥www.sof.or.jp/en/report/pdf/200602_ISBN4_88404_169_0.pdf.

6 Sander G,Mikkelsen E.The Arctic Ocean is notan important shipping route yet.2012[2012-11-20].http:∥sciencenordic.com/arctic-ocean-notimportant-shipping-route-%E2%80%93-yet.

7 Pettersen T.46 vessels through Northern Sea Route.2012[2013-06-04].http:∥barentsobserver.com/en/arctic/2012/11/46-vessels-throughnorthern-sea-route-23-11.

8 Pettersen T.Cargo record on Northern Sea Route.2012[2012-11-23].http:∥barentsobserver.com/en/business/cargo-record-northern-sea-route-15-10.

9 NSIDC.Arctic sea ice extent settles at record seasonalminimum.2012[2012-11-22].http:∥nsidc.org/arcticseaicenews/2012/09/.

10 EIA.Norway.2011[2012-05-23].http:∥205.254.135.7/EMEU/cabs/Norway/pdf.pdf.