形态与城市

2014-03-08RESomol徐云涛

(文)RE Somol (译)徐云涛

令人扼腕的是,城市与先锋派的关系总是关系失衡,难以调和。先锋派处境艰难,众人群起攻之已是常有之事,更有甚者则无人问津。城市受惠于之却只字不提。

——雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas,1997)

2009年,在莱斯大学建筑学院(Rice School of Architecture)举办的“一切有待转变”(Everything Must Move)研讨会的一次专题讨论中,提到了超越城市的城市化这一重要课题。“建筑的简单集合,巨型城市仅仅如此?”,与会成员围绕这一话题展开探讨。这似乎又回到典型的城市架构探讨之中,有可能成为一次批判性的讨论。不过这次探讨的话题并不只是巨型城市,大家还由此及彼论及了传统建筑的表现形式。讨论听上去有点像是提出了这样一个质问:“建筑什么时候停止破坏城市?”,这是一个谁也答不上的问题,至少从事建筑工作的我们是做不到的。如果要将讨论的焦点还原至建筑本身(其功过是非留待日后再探讨),也许这个问题应该这么问:“再度拔地而起的建筑该如何塑造城市这个集群?”

如果要就这一课题给出一个当代的阐释,也许有人会诹出一段仿佛都市恋爱却又并不柔情的段子:建筑遇到了城市,建筑得到了城市,建筑又失去了城市。开篇一幕将先由现代主义登场,上演一出城市与先锋派的错位,就像雷姆·库哈斯给曼哈顿的一封反讽的情书中写道的一样:城市正在壮大。也许当大家在第一幕中尚未回神时,阿尔多·罗西(Aldo Rossi)早已预见了第二幕中,“建筑将得到城市”的情节。此时的建筑不再是自然的模仿,也不只是简单的容器,它与城市终成眷属(如今还有很多人渴望回到这个时期,怀想18世纪中叶城市与建筑的琴瑟和谐)。随着巨型城市的兴起,或者按照拉尔斯·莱勒普(Lars Lerup)等人的措辞,随着“市郊城市化”,建筑最终“失去了城市”。

故事的梗概便是如此,曾经建筑和城市之间相得益彰,在外观/背景、部分/整体、客体/场域、公共/私密以及历史遗迹/公共设施等辩证关系中相互平衡。不过建筑似乎曾一度有违其本职,而城市也开始背道而行(两者在城市发展中本应该“自我完善”),随着时间的流逝,两者渐行渐远,“曾今的传统都市”不断扩张而且一发不可收拾,直至如今的巨型城市。

如此以来,业界便出现了两大主要分支,每个分支都有两大主要观点。其中一个分支认为我们可以任由城市不断扩张,其中有人认为继续保持城市化的惯性(业界多称之为非形式主义[informalism]),也有人认为可以对城市景观进行基本的模仿。另一方则认为可以通过业界对形式无不尽其极的行事方式(常常是对数据的追求),来弥补城市过度发展后所丧失的形态。这其中有提出新城市主义的(new urbanism),也有提出参数化城市主义的(parametric urbanism)。这些人常常带有强烈的形式观,或者热衷于用几何学来解决问题,在他们看来,似乎只有中规中矩的方式才能解救我们的城市。

总的来说,这些主张代表了现代主义之后,调和建筑与城市关系危机的四种方式:放弃已有的(例如支持日常的/非正式的),掩饰过往的(例如将城市景观化),重申历史的(例如新城市主义)和大范围运用几何测量技术(如参数化城市主义)。不过,其问题在于它们都认为当今城市是形式的问题,或者说是形式丧失的问题。由此,这些主张将建筑限定在形式的苑囿之中(或者否定形式,或者强调形式),我们完全被形式问题所束缚,也就是说大家关注的都是表现与个性的辩证平衡,陷入到如何处理形式问题的死胡同里。

其实,巨型城市并不一定就丧失了形式(城市里的建筑无非就是违背或遵循现有形式),它也有可能是新形式的诞生。如果日常城市主义和景观城市主义提出“没有形象的偶然性”,新城市主义和参数化城市主义提出“没有偶然性的形象”,建筑形态在呈现“形象”的同时也将变得“甚为有趣”。其形态将体现出某种有趣的风格(我们甚至可以说这是认知的成果),这与形式毫无关系,既不用担心是否违背了现有形式,也不用在乎其处理方式的批判性。如此美妙而跳脱世俗的解决方式,在建筑形态中既融合了偶然而成的惊喜,也不缺精心计算的形象。

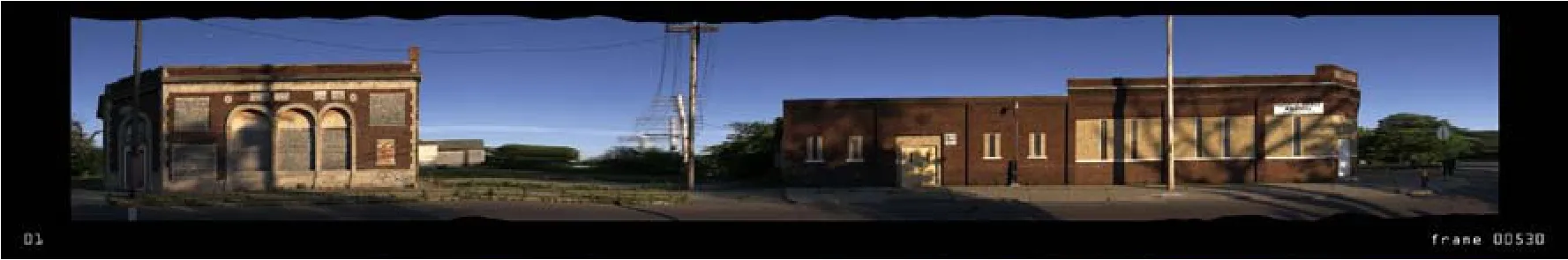

我们需要为建筑的塑造功能提供理论支持,与此同时还要不断测试我们的设计方案,只有与当代巨型城市同步且具有集体智慧,符合体制要求的设计才有测试的可能。近来由扎戈建筑设计事务所制作的两件作品,或许可作为建筑塑造功能的具体范例:一个是由安德鲁·扎戈(Andrew Zago)和劳拉·布尔曼(Laura Bouwman)带来的“底特律XYT街景影像”(the XYT films of Detroit streetscapes, 2008-),一个是为加利福尼亚州里阿尔托城提出的“地产之地产”(Property with Properties,2012)提案,该提案是为纽约MoMA一个名为“独占”(Foreclosed)的展览而设计的。尤为重要的是,这两件作品形象夸张,简单的图像错位处理,就如同输出样本一样。

城市分析中,外观/背景研究满足了人们视觉偏好的要求:地图技术的长足前进、数据景观、考察记录等等。在后城市化时期,要辨识景观背后假定的无限空间和形式缺失,这些精妙至极的数据、大量的图表是不可或缺的基本要素。在体制化的研究中,地图则成了这些研究自给自足的先决条件。尤其从事后工业化的研究,这些文件常常用作典型的数据,例如关于底特律衰退的研究。然而扎戈和布尔曼的“XYT影像”并没有落入俗套去呈现底特律的这些假定事实,他们尝试发掘打造新城市的可能性。这座城市(或者我们可以称其为一个王国)并非因(形式上的)外观和背景而得以实现,也不是建立在(非形式的)数据和工作网络上,而是因为(不同形态塑造城市的)速率和区域划分而得以存在。“影像”并不意味着新的空间或形式的诞生,也没有通过解构的方式终结这两者,它带来的是一个新的时代。

只有结合了两种动态处理,时有变化的底特律街景(或者称之为形态)才有可能被捕捉到:一个是影像在制作阶段的剪辑,一个是拍摄过程中摄像机的移动线路。前者是时间上的(即制片最后呈现的不是完整的素材,而是剪辑过的),后者是空间上的(即移动摄像机),这两者的均衡结合,最终打造出迷人的时空效果,给人以视觉享受的同时,也发人深省。

这件视频作品包含了完全意义上的平面(即XY)和动态(即T)三个维度,只是在临时采样时才调用了图像的可塑功能。这里的三维不是空间上的,而是时间上的。任何地方都可以出现街角,它们可以拐向任何地方。整个影像在大卫·林奇式的情境中就如梦境一般,这完全不是关于这座城市的线性叙事,而是落入了无止境的褶皱之中。这是一种单项的、个体化的时间维度,在德勒玆和瓜达里(Deleuze and Guattari)的哲学体系中,被称为“此性”(haecceity),意指“事件的无限时间,这时只有速度可以被感知,而且这些元素已在此处的同时就不会在彼处,其过早出现也就意味着太晚生成,即将发生也就意味着刚刚发生。”“XYT影像”所释放的情感既带有罗伯特·史密斯逊(Robert Smithson)的复古情结,也弥漫着雷姆·库哈斯无声史诗般的勇往直前,不过,最终它并没有带来史密斯逊那般迷乱的愉悦,也没有像库哈斯那样完全置类别于不顾。究竟什么样的时机才适合在空荡荡的剧院里再次与“城市”重续前缘?尽管在前贤们看来,超越定论的内容会给人“城市沦陷”的先入为主的印象,“XYT影像”避免制造任何诗意化的混乱或者煽情的毁灭。作品非常明显地呈现出似是而非的愉悦感,看似明晰却又令人琢磨不透,人为与天然之物安然其间。建筑为城市的塑形,就像是在严格的审查制度下戴着镣铐跳舞,去寻找城市里那些隐匿的精彩。很容易地你便能分辨出城市的各种特质,但是却又说不清道不明。清晰的轮廓只是短暂的,外观总会因为点滴变化而面目全非,例如外墙的砖块总会因为岁月的洗礼而尽现沧桑。万物共生的城市里,一切都是那般崭新却又不甚稳定,这就是影片中的底特律,有着不可估量的可塑性。

在研究底特律的过程中,扎戈形成的建筑塑造观同样也投射到里阿尔托的住宅区改造提案中。“地产之地产”就像是有待处理的街景图片,它所倡导的并非典型的郊区生活,也不是一味的重建。提案中(建立在旧有的设施与分区之上的)新城区是错位排布而成的,在平衡体制限制营造舒适空间的同时,他们并没有破坏原有的边界限制。通过调和、柔化颜色之间的边界,这套提案呈现出很多新的重叠和相接的区域。通过改变街区的大小,很多死胡同开始相连,并连通了各种形态的房屋,同时城区里也将开始出现村舍、多功能住宅(有些还带有商业功能)以及大量的独户住宅。总的来说,房屋密度倍增了,不过通过前期规划而建立起来的区域网络,为城区带来了和圣贝纳蒂诺(San Bernadino)一样良好的生态环境。

通观整个方案,这既维护了郊区原有的环境,整个区域的特征也尽显无疑,同时区域内部将不再继续接纳地产建设。此时此刻,城郊与地产之间的关系不再紧张。旧区域重新覆盖后,个体区域开始逐一复原,从细枝末节的(现有区域)规划到具体的(建筑)实施。每一处细节都体现出设计师对郊野地区的尊重。独户住宅特有的屋顶也统一改造成一排排菱形和梯形,远看就像是佐料瓶和切去一半的酒杯。提案中,参差不齐的剖面(这种方式在“XYT影像”中也有采用)将典型的住宅区转化成集住宅与休闲一体的区域,这是对戈登·马塔-克拉克(Gordon Matta Clark)“不动产赝品”(Fake Estates)作品无法放出所有权的实质性否决。

方案中大量的形态塑造得益于平面设计中色彩和图样的采用,(无需考虑板块处理)的这种方式在多变的区域之间可谓游刃有余。从某种意义来说,方案中并没有大量的内部修饰,外部区域和空隙处理得很精致,整个方案似乎是用作给游人观赏用的。为了制作更多的房屋图像,这种处理方式本可能引起个人主义或者求异心理的泛滥,不过最后呈现在人们面前的是一种别具一格的集体智慧。之前为个人所有的颜色、图式和转角样式,在方案中已经融合而成为集体的结晶。扎戈的提案中,城郊就像是转描机绘制而成,一切犹如被精减了的《半梦半醒的人生》(Waking Life)和《贝蒂娃娃》(Betty Boop)的合成体,好似偶然而成。

值得一提的是,方案以形态塑造为本(而非纠结于形式的缺失),这为在巨型城市语境中的建筑重新赋予了新的动力。扎戈的作品与MoMA的期待、建立在学科内思想合作之上的大众思路以及布尔假设(Buell Hypothesis)背道而驰,他是反直觉的,而且还认为我们可以从建筑本身出发来突破问题。问题不在于参与而在于参与的实质是什么。建筑之所以无用武之地,并不是因为它自成一体,而是因为它对学科内的规则、技术以及形式等方面的知识还不够专注。只有当我们尽所能深化这一领域的专业知识,才有可能催生新的世界。

如今建筑学界内很多人都认为建筑的抽象思维难以捉摸,在他们眼中,其他领域的抽象思维就很好把握(例如安然公司[Enron]通过做假账,获益颇丰,这看上去像是确切而真实的——也许我们应该称之为观念上的账目吧?)。如果要给建筑以用武之地,首先就应该摈弃这种观点,以宽宏之心去接受建筑的抽象思维。事实上,这个世界就是由这样的抽象思维组成的,我们应该接纳它们。接受了建筑的抽象思维,我们才能接受这个世界(在这个充满数据和信息的世界里,如果只是接受了其他的事物,或许建筑的抽象思维就很难体会了)。

扎戈和其他几件相关作品留给当今的启示在于建筑只能作为一种手段——其作用就在于建立另一个世界——我们所要做的就是进一步深化专业知识。这为我们背离常规提供了绝好的契机,我们将反思曾经塑造思维的旧有知识和日常经验:例如几何计算、区域划分、与所在区域建立关系、墙体的建造、公共与私人区域的规划、转角的设计等。换言之,建筑的作用在于改变陈旧的想法,同时给其他领域以启迪(例如生态学、法学、经济学、政治学、政策学等),去挑战我们未曾意识到的学科限制。这是扎戈作品的冰山一角,他们的创作从不避讳奇怪的形态,也不拒绝巨型城市(和郊区),相反他们会竭尽全力去挖掘建筑更深层的功能和美感。