1965,“兰亭论辩”的“笔墨官司”

2014-03-07冯锡刚

冯锡刚

1965年春,郭沫若写了两篇涉及书法的文字,一称毛泽东的墨迹“成为了书法的顶峰”,一称《兰亭序》并非出自王羲之手笔。是偶然的巧合,抑或自有其内在的联系?公开发表之后,前者悄无声息,后者郭自谓“四面八方都骚动”。

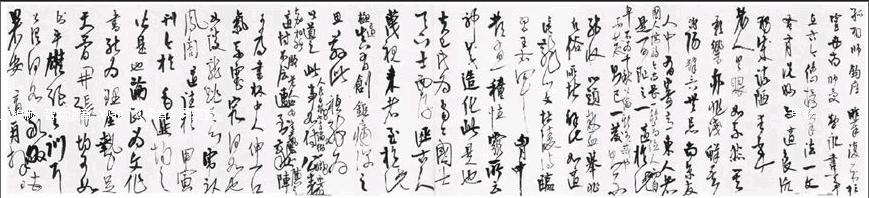

这年3月,郭沫若写成长达一万六千字的《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》,发表于《文物》6月号。6月10日至11日,《光明日报》全文转载这篇引起文化界特别是书法界震动的翻案文章。郭文的基本观点是:传世《兰亭序》文的作者并非王羲之,则《兰亭序》帖的书者更不可能是王羲之;他是《临河序》的作者,传世《兰亭序》乃后人在《临河序》的基础上窜入140余字而成,与王羲之的思想不合;《兰亭序》帖书者为隋代智永。

王羲之是公认的“书圣”,《兰亭序》被公认为天下第一行书,否定了《兰亭序》的作者,也就在相当程度上动摇了这位“书圣”的地位。尽管郭沫若在文中表示并不否定王羲之在书法史上的地位,承认《兰亭序》帖自有其价值,并称自己至今仍能不依帖而临出全文,但真实情况如他后来所形容的,“文章一出,四面八方都骚动”。

章士钊上书毛泽东,全力推荐书法家高二适的《〈兰亭序〉的真伪驳议》,嘲讽郭沫若“主帖学革命”。陈叔通屡屡驰书沪杭,敦请书界名宿顾廷龙、邵裴子等人撰文反驳。沈尹默在与《光明日报》驻沪记者的谈话中明确表示不同意郭的观点和结论:否定《兰亭序》帖,就否定与他同时代的一大批人,就要重新考虑宋齐梁陈以后书法的传统。沈还称赞唐太宗是很厉害的,他本人懂书法。但这位书界巨擘出于种种考虑,“述而不作”,不愿撰文参与争鸣。

高二适的《驳议》在7月23日《光明日报》发表之后,这场学术争鸣便展开了。就当年发表的文章以及对记者的谈话看,大致可分为三种情况——

赞成郭说的名家有顾颉刚、翦伯赞、郑天挺、启功等;不同意的有商承祚、严北溟、魏建功、吴组缃等;认为双方文章论述均不充足的有唐兰、黎锦熙、周振甫、溥雪斋等。郭沫若在读到高二适的《驳议》等文章后,又在8月和11月写了《〈兰亭序〉与老庄思想》《〈兰亭序〉并非铁案》等4篇应战文字,申说自己的观点。

这场关于《兰亭序》真伪的论辩大约持续了五六个月。是年11月中旬,姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》发表后,文化界的注意力才为之转移。真正的学术争鸣未必会有定论,“兰亭论辩”最终不了了之,原本也属常事。近半个世纪后,回首往事,有两种截然不同的评价。一说在讨论中认真执行了“百花齐放,百家争鸣”的方针,“是曾为学术界称道的一次比较成功的讨论”;一说“是学术其表而政治其里——‘对外称之为‘笔墨官司,有比无好的‘百花齐放,百家争鸣,‘内部掌握的‘口径则是‘唯物史观的问题,即主要是阶级斗争的问题”。前者就学术论学术,以多数参与者的感受,特别较后来的批判《海瑞罢官》(一开始也是打着学术争鸣的旗号),确实因其讨论对象而较具学术气息;后者透过表象,征引某些政要有关这次讨论的材料,得出在当年的大背景下不可能有真正意义上的学术争鸣的结论,可谓见仁见智。笔者所侧重的,在于探究郭沫若撰写此文的心态。

郭沫若为这篇翻案文章取这样一个标题,是告诉人们写作的缘起。陈叔通、沈尹默等人感到困惑的是:“南京出土之王谢墓志,自别是一事,与兰亭序无涉……郭公对此忽尔兴发,写此弘文实不可解也。”但这种“实不可解”,在仔细研读文章之后,还是可以见出端倪的。

郭文分为七节,前三节分别介绍与论列王兴之和谢鲲的墓志,并由墓志而及于书法。第四节论《兰亭序》真伪,值得注意的是,作者认为“事实上《兰亭序》这篇文章根本就是假托的”论据,“是最近由于陈伯达同志的介绍,才知道”的。那是清光绪年间李文田的一篇跋文。接着,作者写道:“伯达同志已经把他所藏的有李文田跋的影印本《兰亭序》送给了我,我现在率性把李文田的跋文整抄在下边。”不好因人废言,说陈伯达对此不可能有真知灼见,但在当年那种官本位意识十分浓重的背景下,特别标明材料的由来,似乎并非完全出于不敢掠人之美的心态。文章第五、六两节申说“依托说”的补充证据并论证依托的时间与人物。第七节的标题是“王羲之的笔迹应当是怎样?”有破有立,颇关紧要。郭沫若称:“关于这个问题,康生同志就文献中作了仔细的探索。他认为‘王羲之在唐以前和唐初是以善草隶、隶书、章草著名的,他收集了资料五条如下。”接着,郭沫若不厌其详地开列康生提供的五则史料,值得注意的是,其中四则史料出于《晋书·王羲之传》。

如果说陈伯达提供的李文田跋文“距今已七十五年”,郭沫若素未闻知,那么,身为史学家的郭沫若对晋书可以说是耳熟能详了,加之要写这样的翻案文章,这些史料在他而言,断不是什么新鲜货色。然而,郭沫若似乎依然不愿掠人之美,指名道姓地告诉世人,这是较之陈伯达见报率和出镜率更为频繁的另一位主管意识形态的政要。

开列五则史料后,郭沫若直接引用“康生同志的结论”:“王羲之的字迹,具体地说来,应当是没有脱尽隶书的笔意(着重号为郭所加,郭在文中最为看重而反复涉及的就是这个结论——作者注)。这和传世《兰亭序》和王羲之的某些字帖是大有径庭的。”郭沫若强调:“这见解非常犀利。”康生纵然作恶多端,已被钉在历史的耻辱柱上,同样不宜因人废言。问题是郭沫若何以如此无所顾忌地等于为当今政要“作注”。这恐怕也就是沈尹默、邵裴子等阅历深广的名宿,始终不愿撰文参与争鸣的原因所在。

事情还并不止于此。时任浙江省文史馆副馆长、年届82岁的邵裴子在复陈叔通的信中,有高二适《驳议》“以郭为‘小姐而以李(文田)为‘丫头”之喻。后来郭沫若看到这封信,以嘲讽的口气很不以为然地说:其实,在他们看来,我郭沫若何尝不是“丫头”?“小姐”另有人在,只是他们没有胆子说出罢了。确实,在当年那样的情势下,是没有人敢于与陈伯达、康生这样重权在握的人叫板的。更何况聪明人也不难悟到,郭沫若借重康生,还有更深的背景。

7月16日,章士钊上书毛泽东,推荐高二适的《驳议》,并以“此人民政权下文治昌明之效”请求“公表”。毛泽东是乐于听到这话的,更重要的是,这对后来发起对《海瑞罢官》的批判而一度让人们产生“学术讨论”的错觉极有好处。7月18日,毛泽东函复章士钊,谈到“大问题是唯物史观问题,即主要是阶级斗争问题”。但这是针对章著《柳文指要》,非指“兰亭论辩”。对高二适《驳议》一文,毛肯定其“草书不会书碑”的论点,至于真、行是否书碑,“尚待地下发掘证实”。但高文主要论点不在此,毛对高的反驳未置可否,只是表示“我当劝说郭老、康生、伯达诸同志赞成高二适一文公之于世”。事实上,郭的论点不但是康生、陈伯达的论点,而且也是毛的论点。这就不难理解,毛在同一天致函郭,指出“笔墨官司,有比无好”,而且还将复章士钊函并章信、高文一并寄去,让郭预先了解自己对章信和高文的态度。对于这种并非不偏不倚的态度,郭自然领会。endprint

郭于8月7日作《〈兰亭序〉和老庄思想》,12日作《〈驳议〉的商讨》回应高文,并一再引用毛的“唐宗宋祖,稍逊风骚”,对“迷信”唐太宗不无揶揄。此点得到毛的回应,值得注意。8月17日,毛泽东接见出席某次会议的军队干部时,向陪同接见的康生询问:郭老的《兰亭序》官司能不能打赢?康生回答可以打赢,并将郭沫若上述两篇尚未发表的文章大意告诉毛。当天,康生致函郭,转告上述情况,并说毛愿意看到郭的这两篇文章。郭沫若即于当天致函毛并寄上两文的清样。8月20日,毛在退回清样时致函郭:

8月17日信及大作两篇清样,均已收读。文章极好。特别是找出赵之谦骂皇帝一段有力。看来,过分崇拜帝王将相者在现在还不乏其人,有所批评,即成为“非圣无法”,是要准备对付的。

这最鲜明不过地表达了毛对“兰亭论辩”的观点。后来章士钊——这位以毛的老朋友自居而敢于上书的中央文史馆馆长,亦改变了在初视兰亭论辩只是百家争鸣的“论学”,纯粹是学术问题的观点,深悔上书之举,“一下子又卷进了政治漩涡。这个问题现在不单是学术问题了”。章氏的这种邃变颇有意味,也正从一个侧面昭示学术背后的政治意味。以毛泽东在《沁园春·雪》中所表露的雄视古今,睥睨包括秦皇汉武、唐宗宋祖在内的一切帝王的心胸,以其对书法艺术尤其是草书的酷爱,对在《兰亭序》帖上“迷信”唐太宗的陈见,是完全可能不以为然的。以康生、陈伯达的一贯作派,也不大可能无所依傍地标新立异,进而将这种“新”、“异”通过郭沫若公之于世。康生的书法功力甚深,毛泽东对他的倚重亦不独以主持起草“反修”文章为限。1960年代以来,在中共高层,毛泽东带有私交色彩的通信对象,最为频繁的便是康生,甚至胡乔木将自己诗作呈送毛泽东阅改亦由康转致。后来康生成为向政治局及其常委传达意旨的角色,绝非偶然。

康生这类人物最擅长揣摩和迎合领袖心思,不但在大政方针上,而且在看似细微类同书法这样的“经纶外”的“余事”上。1959年10月,康生去毛泽东寓所开会,见书桌上有刚刚书写的三首自作诗词《清平乐·蒋桂战争》《采桑子·重阳》《减字木兰花·广昌路上》的墨迹,请而得之,在当天所写题记中有这样的文字:“今经手书,尤为珍贵,可谓光腾万丈,笔扫千军矣……加以装潢,传之后世,诚社会主义文坛一大胜事也。”1964年和1965年春节,康生指令《光明日报》在头版头条刊登的毛词墨迹,即为这三首中的作品。康生作这种超乎常规的安排,显然是出于某种考虑。他还破天荒地指令《文物》杂志,在1965年1月号上刊登毛泽东不久前题写的“遵义会议会址”墨迹。这本向来限于刊登民国以前的文物图片及考证文字的专业性刊物,迫于康生的指令,作出这样“革命化”的安排。

康生以行家的身份如此推崇毛的墨迹,在旁人看来,显然有更大的说服力。与康生过从亲密的郭沫若,也正是在这一时期称颂毛的墨迹成为书法的“顶峰”,看来并非巧合。根据康生的指令,《光明日报》继1964年春节又一次在头版登载毛泽东诗词墨迹,这年刊出的是《清平乐·蒋桂战争》。郭沫若照例“高兴地接受”了为之诠释的任务。

与一年前的《“寥廓江天万里霜”》比较,这篇题为《“红旗跃过汀江”》的释文不但篇幅近于前者的三倍,史实考证翔实,更重要的是以行家的眼光评论墨迹本身。这种新的写法拓展了评论的范围,然而问题恰恰出在这个地方:

主席的墨笔字每是随意挥洒的。主席更无心成为书家,但他的墨迹却成为了书法的顶峰。

例如以这首《清平乐》的墨迹而论,黄粱写作“黄梁”,无心中把粱字简化了。龙岩多写了一个龙字。“分田分地真忙”下没有了句点。这就是随意挥洒的证据。然而这幅字写得多么生动,多么潇洒,多么磊落,每一个字和整个篇幅都充满豪放不羁的革命气韵。

说“随意挥洒”还不很离谱(这大体上是一个中性词),但要将笔误之类的瑕疵说成玉瑜,终究使人难以接受。然而这位书法大家竟以此为据,证明毛泽东虽“无心成为书家,但他的墨迹却成为了书法的顶峰”。作为诗家和书家的郭沫若当然明白,艺术是不存在顶峰的。只是康生和林彪都鼓吹过毛泽东思想是当代马克思主义的“顶峰”,郭沫若赶的正是这个时髦。

1959年林彪接替被罢官的彭德怀主持中央军委,以“高举”治军,用独特的语言,标新立异的“理论”,强劲地推进个人崇拜的势头。郭沫若以毛泽东诗词和墨迹来附会“顶峰”说,正是出于这样的背景。

这便是郭沫若在翻案文章中无所避忌地征引陈伯达和康生提供的材料,甚至直接沿用康生结论的原因所在。这也正是郭沫若一再以毛泽东诗词揶揄唐太宗及“迷信”唐太宗的学术对手的原因所在。

郭沫若曾是一位有创见的学术家,但包括自身的原因限制了这种独创性。对《兰亭序》真伪的论辩,可以透过主动引介康生和陈伯达所提供的材料及其论点,透过毛泽东的持论,来推测郭沫若的学术精神状态。他的关于中国古代社会历史分期的改换,对秦始皇评价的遽变,对曹操的拔高以及后来对杜甫的酷评等,都是在既定框架内的“发挥”。

(选自《同舟共进》2013年第12期)endprint