基于储层构型和流动单元的河流三角洲三维地质建模技术——以尕斯库勒油田为例

2014-03-06廖春屈信忠中石油青海油田分公司勘探开发研究院甘肃敦煌736202

廖春,屈信忠 (中石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌736202)

赵英 (中石油东方地球物理勘探有限责任公司敦煌作业部,甘肃 敦煌736202)

柴新,黄艳 (中石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌736202)

尕斯库勒油田下干柴沟组下段 (E13)油藏已进入 “高含水、高采出、剩余油高度分散”的阶段,常规的基于小层的油藏描述结果已难以满足剩余油预测的需要。笔者在第一轮油藏描述的基础上,以储层构型地质原理和模式为指导,解剖三角洲储层砂体内部复杂构型,结合流动单元研究,建立三维地质模型,为剩余油挖潜提供可靠依据。

1 储层构型研究

利用高分辨率层序地层学的原理和方法,在前人研究的基础上,对尕斯库勒油田E13油藏进行精细地层划分。新识别出4个辅助标志层,1个长期、6个中期、22个短期及47个超短期基准面旋回。在精细地层对比的基础上,采用 “层次约束”与 “模式拟合”的思路进行储层构型表征研究。具体分2个层次:第1层次是基于小层沉积微相分布特征的研究;第2层次是基于单层储层构型的表征。

1.1 基于小层沉积微相分布特征

在建立地层格架的基础上,采用 “模式拟合、多维互动”的研究思路,按照单井相分析→砂体厚度预分析→沉积微相平面展布互动分析的方法,对研究区沉积微相进行表征。研究认为,尕斯库勒油田E13油藏沉积微相主要有3种分布形式:辫状河三角洲前缘连片状分流河道、曲流河三角洲前缘水下分流河道-河口坝组合、席状砂背景下的滩坝沉积。尕斯库勒油田E13油藏砂体约占整个储层厚度的25%。辫状河三角洲前缘连片状分流河道砂体约占整个砂体厚度的9%;曲流河三角洲前缘砂体约占整个砂体厚度的81%,其中河口坝 (包括坝缘)砂体约占65%,水下分流河道砂体约占15%,溢岸砂体约占1%;滩坝砂体约占整个砂体厚度的10%左右。

1.2 基于单层的构型表征

复合砂体分布特征研究,需先识别单一微相砂体,即第4级界面对应的构型单元,再逐步解剖复合砂体内部构型特征。按照 “层次约束”的研究思路,将小层内部叠合砂体细化,开展复合砂体内部构型解剖。

1)不同期单元垂向叠置 不同期连片状复合砂体主要为各种微相的垂向叠置,其识别标志包括单井砂体内部韵律与夹层、井间单元高程及测井响应差异。

以下干柴沟组下段4亚段4小层(E1(4-4)3)为例,小层平面图中(图1(a))6口井的砂体同属一个连片分布的坝体,相互之间可能为连通的。但平 面 图 (图 1 (b)、(c))及剖面图 (图2)显示,该区域砂体为下干柴沟组下段4亚段4小 层 1 单 层、2 单 层河口坝砂体复合而成,侧向连通仅为假象。因此,需将小层细化,解剖复合砂体。

图1 尕斯库勒油田 E1(4-4)3 及单层沉积微相图

2)同期单元侧向拼接 同期连片状复合砂体主要为各种微相侧向拼接而成,根据不同构型要素的组合关系,拼接模式可分为4种:河口坝与河口坝拼接、河口坝与分流河道拼接、分流河道与分流河道拼接、分流河道与溢岸拼接。

河口坝与河口坝拼接:分流河道携带的沉积物到河口处,由于地形突然变宽缓,沉积形成河口坝。在同一地质时期,可能有多个分流河道同时向蓄水盆地输送沉积物,形成河口坝沉积。分流河道也可能改道,在原有的河口坝旁边形成新的沉积。河口坝在侧向上叠置拼合,使之存在多种组合关系,主要为坝主体-坝主体拼接、坝主体-坝缘-坝主体拼接和河口坝-坝间泥-河口坝拼接。

河口坝与分流河道拼接:分流河道不断向水体推进,从而形成河口坝,因此分流河道发育在坝内部。

分流河道与分流河道拼接:随着基准面的不断下降,分流河道向湖盆推进,可容纳空间减小,分流河道没有足够的沉积空间,开始侧向迁移或者分叉,平面上形成了连片状复合分流河道砂体。分流河道复合体内单一分流河道的组合模式主要是指同一单层不同时间段的多个单一分流河道叠加。在模式中,各单一河道的顶面层位高程存在差异或各单一河道的规模不同。

图2 尕斯库勒油田E13油藏跃7-361井~跃新9-10井连井相剖面图

分流河道与溢岸拼接:研究区内下干柴沟组下段4亚段5小层(E1(4-5)3)发育大规模河道和溢岸沉积,其组合方式主要为侧向上的拼接。

1.3 单一微相划分方法及成果

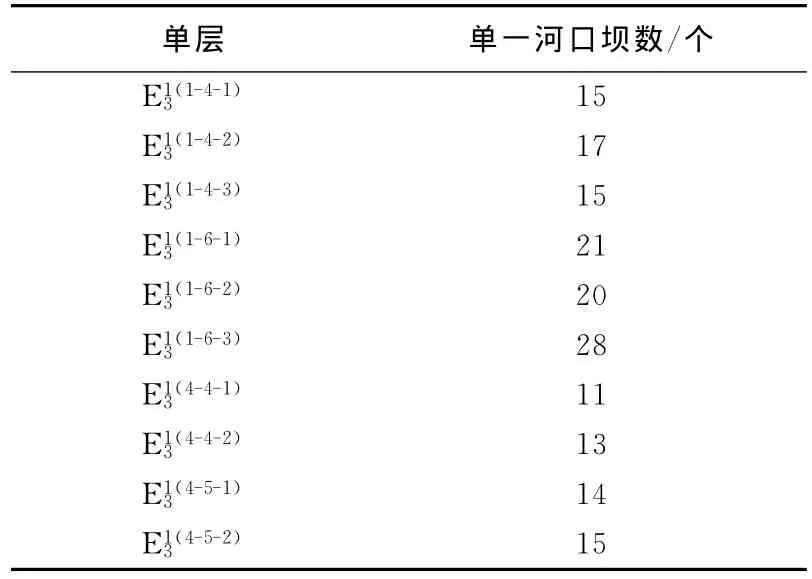

以三角洲沉积学理论为基础,利用上述单一微相组合模式及判别标志,结合动态资料、剖面分析,找出单一微相边界点,然后从空间组合中得到单一微相边界线,最终获得单一微相的识别结果 (表1)。尕斯库勒油田E13油藏各单层的单一微相中河口坝砂体宽度介于1300~2000m之间,长度介于3000~4000m之间,单一水下分流河道砂体宽度一般为50m左右。

表1 各主力单层单一微相解剖结果

2.流动单元研究

2.1 流动单元划分

流动单元可划分为2个层次:第1层次通过渗流屏障划分连通体;第2层次通过渗流差异在连通体内划分流动单元。各构型单元之间由于存在垂向和侧向渗流屏障,导致注采不对应,影响开发效果及剩余油的分布。

流动单元分析方法有2种:聚类-判别分析法与渗流主控参数 “截断”法。笔者主要采用渗流主控参数 “截断”法,即通过动、静态分析,得到流动单元的截断值,结合研究区生产井吸水剖面,优选出相应参数作为流动单元分类的划分标准。由于的沉积环境相差较大,故分开分析。对取心井渗透率(K)和渗透率与孔隙度之比(RKФ-=K/Ф)2个参数进行累计概率统计分析,得到各参数的分布特征,并将区内流动单元分为4类,见表2。

表2 尕斯库勒油田油藏流动单元划分标准

表2 尕斯库勒油田油藏流动单元划分标准

小层 流动单元类型 K/mD RK-Ф/100mD E1(1)3~E1(4-4)3一类K>50 RK-Ф>3二类 5<K≤50 1<RK-Ф≤3三类 3<K≤5 0.3<RK-Ф ≤1四类K≤3 RK-Ф≤0.3 E1(4-5)3一类K>20 RK-Ф>1.8二类 4<K ≤20 0.4<RK-Ф ≤1.8三类 1<K ≤4 0.1<RK-Ф ≤0.4四类 K ≤1 RK-Ф ≤0.1

2.2 流动单元垂向分布规律

在单井流动单元划分的基础上,采用指示克里金法进行插值,参考各井流动单元划分结果以及渗透率的平面分布,在构型约束下绘制流动单元平面分布图。

通过对岩性、物性和电性的分析认为:河口坝微相总体表现为反韵律,流动单元自下而上以二类、一类的组合形式出现;滩坝微相的流动单元主要以一类或二类单独出现;水下分流河道微相的流动单元自下而上以一类、二类组合形式出现。

2.3 流动单元平面分布特征

流动单元平面分布是影响油田注水开发效果的重要因素。尕斯库勒油田E13油藏流动单元具有如下分布规律:

1)一类流动单元主要发育于分流河道主流线附近、河口坝主体中部和部分滩砂的中部,占整个储层的45%~50%;二类流动单元主要发育于河口坝往坝缘过渡的部位和滩砂,占整个储层的40%~45%;三类流动单元主要发育于河口坝缘和溢岸,所占整个储层的比例一般小于10%。

2)在同一相带内,3种流动单元皆有分布,反映储层砂体的平面非均质性较强。①辫状河三角洲前缘储层流动单元分布特征:主要受控于沉积微相的分布,分流河道多属单一径向流沉积,流动单元多呈顺流展布。一类流动单元一般沿主河道呈条带状分布,而二类或三类流动单元沿河道两侧分布。溢岸沉积多为三类流动单元。② 曲流河三角洲储层流动单元分布特征:分流河道微相一类流动单元一般沿单一河道主流线分布,二类流动单元分布在河道边缘,三类流动单元分布于溢岸。河口坝主体为一类流动单元,常呈扇环形分布,三类流动单元一般分布于2个河口坝叠置区,呈顺物源椭圆状分布,二类流动单元分布于一类与三类流动单元之间,平面上多呈席状、带状和透镜状分布。

3 三维地质建模

3.1 三维相模型

采用Direct(数字化油藏表征工具)软件,在单井、剖面和二维平面相研究的基础之上,以沉积模式为指导,利用序贯指示模拟+人机交互后处理的方法,建立E13油藏47个单层的三维相 (构型)模型 (图3)。模型再现河口坝等沉积微相类型的空间分布特征。

图3 尕斯库勒油田E1(1-6-2)3三维储层相模型部分切片显示图

3.2 三维储层参数模型

储层参数 (孔隙度、渗透率)三维建模的目的是获取各种参数的三维分布规律,明确其空间非均质性特征,使模型更符合实际。笔者采用 “相控建模”思路,即针对不同的沉积微相类型赋予不同的参数,以反映各微相内部储层参数空间变化的差异性。

储层参数受控于相模型,对其三维建模是在相控基础上进行。利用Direct软件,在相模型的控制下,分别设置参数,采用序贯高斯模拟方法,建立E13油藏单层的孔隙度、渗透率三维模型。图4是E1(1-6-2)3的孔隙度、渗透率模型,物性参数在顺物源方向上变化较平缓,而垂直物源方向上变化较迅速。其中,河口坝和水下分流河道物性最好,向坝缘部位延伸物性逐渐变差。

图4 尕斯库勒油田 E1(1-6-2)3 孔隙度、渗透率模型三维显示

4 结论

1)通过对不同期次砂体的解剖与同期砂体的拼接,重构了尕斯库勒油田下干柴沟组下段 (E13)油藏储层展布模式。

2)在储层构型约束下对流动单元进行划分,总结了E13流动单元在垂向上及平面上的分布规律。

3)在储层构型及流动单元的控制下,建立了E13油藏三维地质模型,再现了河流三角洲沉积相及储层参数的空间分布特征。

[1]李阳 .我国油藏开发地质研究进展 [J].石油学报,2007,28(3):75~79.

[2]吴胜和,金振奎,黄沧钿,等 .储层建模 [M].北京:石油工业出版社,1999.83~85.

[3]何文祥,吴胜和,唐义疆,等 .河口坝砂体构型精细解剖 [J].石油勘探与开发,2005,32(5):42~46.

[4]张昌民,林克湘,徐龙,等 .储层砂题建筑结构分析 [J].江汉石油学院学报,1994,16(2):1~7.

[5]穆龙新,贾爱林,陈亮,等 .储层精细研究方法 [M].北京:石油工业出版社,2000.122~142.

[6]吴胜和,张一伟,李恕军,等 .提高储层随机建模精度的地质约束原则 [J].石油大学学报 (自然科学版),2001,25(1):1~5.

[7]Miall A D.Architectural-element analysis:a new method of facies analysis applied to fluvial Deposits [J].Earth Science Reviews,1985,22 (1):261~308.

[8]Miall A D.Miall.The geology of fluvial deposits:sedimentary facies,basin analysis and petroleum geology [M] .New York:Springer-Verlag.1996.57~98.

[9]Allen J R.Studies in fluviatile sedimentation:bars,bar complexes and sandstone sheets (lower-sinuosity braided streams)in the Brownstones (L.Devonian),Welsh Borders[J].Sediment Geol,1983,33 (5):237~293.