能力本位型高校贫困生资助工作模式的实践

——以中华女子学院为例

2014-03-01张瑞芝吴唐燕

张瑞芝 吴唐燕

能力本位型高校贫困生资助工作模式的实践

——以中华女子学院为例

张瑞芝 吴唐燕

高校贫困生资助工作应改变以经济资助为主的单一资助模式,转变为以提升学生综合能力为主的资助工作模式。能力本位型高校贫困生资助工作模式能够有效提升贫困生的综合能力,是贫困生健康成长成才的根本出路,这不仅关系到人才培养质量,更是关系到社会的稳定。积极探索构建能力本位型贫困生资助工作模式,通过课堂内外联动、建立学生就业创业服务体系、鼓励学生参加社会实践等途径,着力提升贫困生的综合能力。

贫困生;能力本位;学生资助

随着高校收费机制的改革,如何对高校贫困生进行有效资助的问题日益凸显,已引起了社会的广泛关注。2007年5月,国务院常务会议审议通过了《国务院关于建立健全普通本科学校、高等职业教育学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》,更加明确提出了要从物质上帮助、精神上培育和能力上提升等方面对家庭经济困难学生给予帮助,将学生资助工作提升到一个新的战略高度。新政策实施后,如何对贫困大学生进行有效资助,尤其是更好地提升贫困大学生的综合能力,成为各高校学生资助工作普遍关注的问题。

一、能力本位型高校贫困生资助工作模式概述

联合国开发计划署在《人类发展报告(1996)》中指出:“贫困不仅仅是缺少收入,更重要的是基本生存与发展能力的匮乏与不足。于是对贫困的分析也就从收入‘贫困’转向‘能力贫困’。”[1]1998年度诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森认为,贫困意味着贫困人口缺少获取和享有正常生活的能力,贫困的真正含义是贫困人口创造收入能力和机会的贫困。可以看出,国际社会对贫困的认识开始由收入不足向能力不足转变。[2]现阶段我国高校贫困生资助工作模式的特点主要是行政性和分配性,这在很大程度上缓解了很多贫困生的经济困难,但它的缺点是不能有效提高对贫困生职业发展来说至关重要的知识技能和心理精神素质,不能有效缩小因贫困造成的贫困生与非贫困生之间的素质差距。高校应积极构建能力本位型高校贫困生资助工作模式,在继续发挥社会资助职能的同时,更加注重教育资助职能的发挥,提供生产性和教育性资助,将培养和提高贫困生多方面能力和综合素质作为资助的着重点,对贫困生进行有效的知识技能和素质培养,缩短贫困生与非贫困生的差距,如此才能为贫困生提供有效的社会支持,真正实现资助育人的目的。[3]

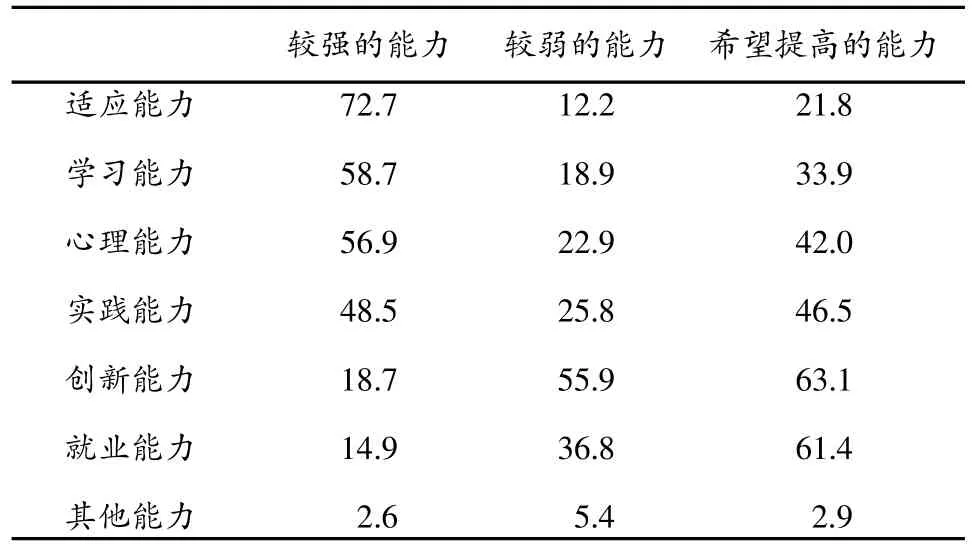

能力本位充分体现了人从知识—素质—能力发展的本质规律,知识可以在一定程度上反映了人认识世界的维度、深度和角度,素质则可以体现人对世界的一种回应和超越,能力则反映了人本主义的要求,是教育关注个人发展和价值的体现。[4]参考国外关于能力研究的理论成果,特别是1990年美国劳动部掌握必要技能委员会提出的个体能力结构模型,结合中国高校大学生的实际情况,笔者认为,大学生的基本能力可以概括为适应能力、学习能力、心理能力、实践能力、创新能力和就业能力等六类能力。为了解当前贫困大学生的能力素质现状,笔者对北京6所高校(含教育部所属高校、其他部委所属高校和北京市属高校)的贫困生进行了问卷调查。本次调查共发放有效问卷1200份,收回1137份,有效率为94.8%。调查结果见表1:

表1 对学生不同能力的现状分析(%)

学生希望提高的能力依次表现为:创新能力、就业能力、实践能力、心理能力、学习能力和适应能力。

二、能力本位型贫困生资助工作模式实践

中华女子学院(以下简称女院)是全国妇联所属、经教育部批准的全国第一所女子普通本科高等学校。女院一贯注重学生德智体美全面发展,重视培养学生的知识、素质和能力。多年来,女院认真贯彻落实国家的各项资助政策,积极主动寻求社会支持,贫困生100%得到了有效资助。在解决学生经济困难的同时,女院一直积极探索构建能力本位型贫困生资助工作模式,着力提升贫困生的综合能力。

1.课堂内外联动,培养创新能力

创新能力是指大学生创造性地运用所学知识,提出解决问题的新办法、新思路、新理论或发明新技术、新产品的能力。创新能力是大学生应当具备的核心能力,培养具有创新能力的人是时代赋予高校的责任。女院采取改革课程体系与教学内容、教学方法、重视开展课外科学研究和创新创业训练计划等一系列措施培养创新人才。改革教学方法方面,注重“教会学生学习”,教给学生获得独立的学习与更新知识的方法与能力;采取启发式教学,重视学生能力的培养及非智力因素的发展;在教学方式上从以教师讲授为主转向教师指导下的学生独立的学习与研究为主。在课程与教学内容改革方面,丰富了课程的数量,增加综合性、跨学科的课程,开设了博雅课程等。[5]女院鼓励学生参加各类竞赛和科研、创新创业实践活动,加强学生科研创新能力培养。课外的科学研究和创新创业训练计划打破了课程界限,培养学生综合利用多学科、多领域的知识解决实际问题的能力。例如,女院每年组织学生参加大学生数学建模比赛、计算机大赛和“挑战杯”课外学术科技作品竞赛活动,培养学生创新思维和合作精神,从而促进了创新人才成长。

2.建设就业创业服务体系,增强就业能力

就业能力是指大学生能够获得初次就业、保持就业以及在就业之后能够胜任本职工作的基本能力。就业能力是大学生应当具备的重要能力。学生成功就业是高校人才培养目标实现的重要体现,也是学生自我价值和理想实现的重要标志。女院以培养创业和就业能力为目标,推进就业创业指导课程建设,定期举办就业创业大赛,加强个性化职业咨询和辅导,构建学生就业创业指导体系。以学生需求为导向,加强就业信息服务和就业管理服务,加大对困难群体毕业生的就业帮扶力度,建设学生就业创业服务体系。女院为贫困生专门开办的“就业训练营”,课程内容设置包括:美妆、服饰搭配、面试技巧、团队合作、制作简历等,还邀请有丰富经历的各公司人力资源经理对学生进行实操式训练,提高贫困生对就业的认知程度,促使其自觉分析自身在就业方面具备的优势和劣势,学会如何结合本人特点找寻合适的发展路径,并制定相应的个性化的可行性就业方案,从多方面提高贫困生的就业能力,帮助其快就业、就好业。

3.参加社会实践,提高实践能力

实践能力是指大学生在实际社会环境中认识问题,并运用所学知识探索和解决实际问题的一种能力。实践能力是大学生应当具备的关键能力,坚持理论学习和社会实践相统一是大学生成长成才的必由之路。知识要转化成真正的能力,需要实践的经验和锻炼。女院积极构建服务于应用型人才培养的实践性教学体系,结合专业特点和人才培养要求,规定相应的学时学分,增加实践课时,加强综合性实践科目设计和应用,把实践教育理念即实践育人的主线贯穿于教学的全过程。同时,建立和完善了学生参加社会实践活动的考核激励机制,加大表彰力度,激发学生参与实践的自觉性、积极性,鼓励学生积极参加社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等各类社会实践活动。为增强贫困生的实践能力,女院还专门出台了贫困生暑期社会实践活动管理办法,全额资助贫困生开展社会实践活动,鼓励根据各自的专业和能力,充分发挥主观能动性,自行设计并组织活动,在活动中培养其独立思考和独立解决问题的能力。此外,女院还设立了优秀贫困生海外交流项目,选派优秀贫困生赴韩国、新加坡、香港、台湾等国家和地区进行学习交流,使他们在交流中开阔眼界,丰富知识,增长阅历。

4.加强提升心理健康教育

心理能力,即心理调适能力,是指大学生以积极的反应形式应对自己面临的各种压力和困难,更好地实现自身生存发展的能力。心理能力是大学生应当具备的基础能力,是大学生心理素质的直接体现。因家庭经济困难,一些贫困大学生心理承受能力和抗挫折能力较弱,常常表现出自卑、孤僻和自我封闭的心理倾向,到大学后难以面对同学之间的消费攀比,在盲目攀比中产生无助感,容易产生退缩、逃避、离群,或者悲观厌世,或者仇视社会和他人负面情绪,在心理极端脆弱的状态下容易采取极端的方式对待问题。针对以上问题,女院通过开展讲座、论坛、团体辅导、心理健康教育活动等方式,培养贫困生的良好心理素质。在“心理健康快车”、“阳光美少女”等团体辅导中,以人际交流障碍、如何克服自卑、应对挫折等为主题,通过心理游戏等方法改善贫困生的人际交往能力,帮助他们掌握正确的心理调节方法,增强心理调节能力,提高心理素质。

5.以学业辅导为抓手,提高学习能力

学习能力是指大学生运用科学的学习方法不断获取新知识并用这些知识解决问题,实现自身发展的能力。学习能力是大学生应当具备的基本能力,是大学生最本质的竞争力。针对贫困生学业出现的问题,女院采取了一系列措施提高学生学习能力。女院为贫困生专门开设了“资助课堂”,内容包括大学英语四、六级考前辅导班、计算机应用技能提高班、高等数学学习辅导班等。这些课程侧重贫困生在学习中的薄弱环节,有针对性地进行指导。例如,在计算机应用技能提高班的授课内容包括计算机软硬件、办公自动化实用技能图形图像处理、多媒体处理技术等,学生在一门课程中能够学习和掌握多方面的计算机使用技能,在课程内容中加入一定的上机时间,使学生能够充分的实操实练,因而计算机水平显著提升。针对贫困生底子薄、基础差、自我管理能力差等问题,女院制定了专门的学业预警管理制度,及时掌握贫困生的学业情况,让高年级学生或任课教师与之结成帮扶对子,帮助贫困生顺利完成课程学习。

6.实施“牵手教育”,增强贫困适应能力

适应能力是指大学生在校园生活环境中能够准确认知自身、他人和环境,并能通过正确的反应达到与他人顺利沟通、与环境相适应、达成自身目标所应具备的一种能力。适应能力是大学生应当具备的必要能力。大学生从以家庭或同乡为主的生活环境,变为独立地面对五湖四海、与不同性格、不同习惯的人共同学习生活,其中,不少中学阶段成绩优秀的同学,进入大学后不再是学习尖子,这必然导致心理落差,并由此带来心理压力、心理障碍,这些情况都需要女院老师的悉心关怀与正确引导。女院通过举办新生入学教育、学科入门指导、军事技能训练、女性学导论、礼仪与修养等课程,以及“大学的教与学”、“我的大学我做主”等专题讲座,对学生进行独立生活、心理调适、建立良好人际关系、确立正确的恋爱观的教育,引导学生顺利完成中学与大学的过渡,使之尽快适应大学的生活、学习,并为大学四年学习奠定良好的基础。

三、结束语

经济资助往往通过外在的力量去消除贫困,能力资助则是利用贫困生内部力量去消除贫困。女院能力本位型高校贫困生资助工作模式的实践探索,将实现由单纯经济资助到经济、能力发展资助并重的转变,它有效提升了贫困生的综合能力,是贫困生健康成长成才的根本出路。能力本位型高校贫困生资助工作模式的构建,使高校在消除社会贫困的斗争中发挥更富建设性的作用。构建能力本位型高校贫困生资助工作模式是一个复杂的系统工程,还需要在实践中不断探索和完善。

[1]沈小波,林擎国.贫困范式的演变及其理论和政策意义[J].经济学家,2005,(6).

[2]莫飞平.高校经济困难学生能力贫困问题及其应对策略探微[J].经济师,2007,(5).

[3]张瑞芝,张香忖.建构能力本位型高校贫困生资助工作模式[J].中国青年政治学院学报,2010,(4).

[4]庞世俊,姜广坤,王庆江.“能力本位”教育理念对职业教育的理论意义与实践启示[J].中国大学教学,2010,(10).

[5]洪艺敏.女子院校女性创新人才培养的思考[J].中华女子学院学报,2013,(2).

责任编辑:贾春

Practice and Exploration of Competence-based Aid Model for Poor College and University Students

ZHANG Ruizhi,WU Tangyan

Aid for poor college students should be transformed from financial to competence-based assistance,which would be more effective in promoting students’comprehensive ability.This is not only related to the quality of the cultivation of students,but also social stability.China Women’s University has been actively exploring the construction of a competence-based aid model for poor students,by means of combining activities in and out of classes,establishing student’s employment and entrepreneurial service systems and encouraging student participation in activities such as social practice,to enhance the overall ability of poor students.

poor students;competence-based;aid for students

10.13277/j.cnki.jcwu.2014.04.021

2014-03-10

G642

A

1007-3698(2014)04-0121-04

张瑞芝,女,中华女子学院学生工作处助理研究员,主要研究方向为大学生思想政治教育;吴唐燕,女,中华女子学院学生工作处学生资助管理中心讲师,主要研究方向为大学生思想政治教育。100101