《内经》的医学研究方法与中医科学

——在第十四届中华中医药学会内经学分会全国学术研讨会上的发言

2014-03-01烟建华

烟建华

关于中医的科学属性,现仍有许多学术问题说不清,即使中医专业学人也多不知其所以然。由此对近几十年中医西化现象听之任之,习以为常,乃至“三人成虎”以假为真。其实,对于医学概念、理论及其中西医的差异,主要是医学研究方法学问题。由于中医学的形成和发展采取的是“经典引申”的发展模式,经典是源,后世是流,流之浩然不改其源,从源便可知流。今谨从《内经》讨论中医的医学研究方法,以期对解读中医概念、中医理论有所裨益,并附带回应中医的科学形态、科学原理和对中医的某些困惑。

一

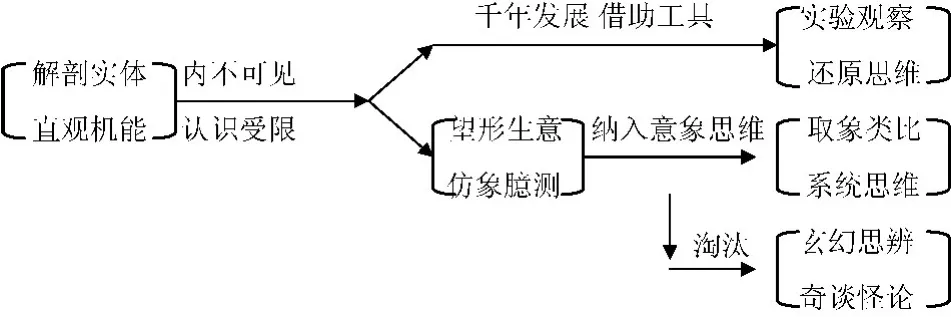

格物之学,方法不同,学科体系也迥异,而方法制约于哲学法则、思维方式,归根到底决定于文化理念之大体系。人类及其个体的生理、精神活动是宇宙自然发展、演化的最高产物,它不仅包含从低级到高级的所有物质运动形式及其演化、转化和进化机制,而且使自己的本质超出了自然界领域,进入到社会历史领域,因而与一般生物相比,人的生命活动有着最为复杂的机制和规律。面对这样的研究对象,数千年来人们一直进行着不懈探索。然而由于研究方法学归属不同,于是就出现了传统医学和近现代医学,可以中医和西医为代表。研究表明,初始人们从解剖实体的直接观察入手,进而引出机能形成概念和理论。这种方法符合结构-机能相统一的原则,东西方均是如此,无可质疑。《内经》也记载有“其死可解剖而视之”的方法,如肺司呼吸、女子胞孕育胎儿、脉为血之府主限制营血运行等等。但这种直观认知方法的致命弱点,是将内脏实体及其功能与生命现象之间作线性关系处理,而这对于把握复杂而非线性联系的生命活动往往拙劣失真。因此,随着时代的发展,面对人们对疾病斗争的不断增长的需求,必须寻找新的方法学出路。在西方,是借助物质工具(如显微镜、理化实验等),并结合形式逻辑的论证和数学的严密计量,才完成认知过程,形成概念,这便是还原论方法论的医学研究方法,而这已是十几个世纪以后的事。而在中国,则转而求助于思维工具,这就是先秦两汉盛行的“精气·阴阳·五行”所谓的自然哲学,从而导致了一场方法学演变,但这种演变并不是一步到位、一蹴而就的,而是经过艰难、复杂而又独特的方法学演变过程。

据研究者考证,当直观认知方法受阻后,中国古人便“望形生意”(又称“仿象臆测”),即通过对实体形态的直观察验,忖度、联想而臆断其机能,如圆者能转,孔者可鸣,轻者上浮,重者下沉等。这对于在中国文化背景下思维着的人们,是形成概念的合乎逻辑的方法学取向之一。这种方法现今看来似乎荒唐,但确实是我们的先人曾经用过而且后来一直采用的办法。就实体内脏与其实际功能之间的关系而言,当然难相符合,甚至出现不经之论,但它将解剖实体的形态、位置、变化特点等作为象的元素带进象思维之中,为中医方法学的演变提供了借鉴和桥梁。与此相应,“望形生意”的命运也有两种走向,一是不符合实际而被淘汰,如《灵枢·本脏》关于五脏形态特征与人格、禀性、道德品质的对应,如说“心偏倾则操持不一,无守司”之类;二是被医学实践证实而保存下来,并纳入意象思维之中,成为中医理论形成和建构的主要方法,如心位于人体正中,与北斗星“运于中央,临制四乡”(《史记·天官书第五》)系宇宙中心相似,因而拟职人间的“君主之官”,为五脏六腑之大主。肺中多孔,犹如橐龠,因而主呼吸;其位覆于心上,如帝王之华盖,故为“脏之长,心之盖”,对心有辅佐作用、治节诸脏而称为相傅之官(《素问》“灵兰秘典论”“痿论”等)。《太阴阳明论》篇借助“脾与胃以膜相连”的解剖观察,推测脾“能为胃行其津液”等。

意象思维是人们在观察事物取得直接经验的基础上,依靠类比、联想等方法进行思维活动,再运用客观世界具体事物的形象或其象征性符号进行表述,以反映事物普遍联系与规律的一种思维方法。由于这种思维的元素是“象”,推理方式是类比,类比的过程是“物象-意象-法象”,其义(内涵)具有功能性、整体性与动态性特点。《内经》的藏象学说就是运用意象思维方法建构的中医生理学理论,我们常常举五脏为典型例子来理解中医概念的学术内涵。《素问·五脏生成论》说:“五脏之象,可以类推。”按王冰解释,五脏之象以五行为代表,只是象征性符号而说明五脏的“气象性用”,其实就是五脏的功能特性,人体正是以五脏功能间的生克制化及其与自然界的通应,完成机体的复杂生理过程。由此可以看出,意象思维已使中医学概念的内涵脱离了解剖实体而“虚化”,《内经》的藏象与现代生物学的脏器在概念上有着根本差异。中医医学方法学的演变可用下图表示。

意象思维作为中华民族的认识事物的一种思维方式具有普遍性和基础性,其类比产物则是事物的功能属性,用象征性、代表性事物或符号(即意象思维中的“法象”)表述,成为阴阳五行方法学进行逻辑推理的基本元素和概念单元。所以《素问·五运行大论》说:“天地阴阳者,不以数推,以象之谓也。”也就是说,阴阳五行作为方法学工具只有与意象思维配套,才能完成完整的认识过程。如将五脏类比五行“气象”而把握其“性用”是意象思维的作用,对五脏气象性用进行相反相成、生克制化推理,以把握人体生理病理则用阴阳五行之理及其方法。如此,意象思维、阴阳五行理论和方法就是《内经》的基本医学方法论。

作为医学方法论,从20世纪70年代末,经过30多年的讨论,学术界共识《内经》的阴阳五行是“中国古代朴素的唯物论和自发的辩证法”,而具有系统思维的内涵及其方法学价值。所以刘长林说:“系统思维乃是中国传统思维方式的主干”(《中国系统思维·自序》社会科学文献出版社,2008)。由于中国古代的系统思想和方法与现代系统科学还有所不同,所以阴阳五行可以说是中国式的系统科学,从而就赋予中医学理论以古代系统生命观及其医学应用的学科地位,这里有三个问题有必要讨论。

第一个问题,中国文化对中医学的影响主要体现在医学研究方法。我们反复强调,中医学既有丰厚的生物学基础,也受传统文化的深刻影响,才造就了不同于西方医学的理论体系,但传统文化究竟是在哪个环节上施加了有效影响,并不清楚,其机理也无从探讨,所以我们在2008年“中医基础理论发展国际论坛”上把它列为中医基础理论可持续发展的两大科学问题之一(烟建华,中医基础理论研究必须走可持续发展之路,河南中医,2008,4:1~4)。中医理论的形成过程是将丰富的生活观察和医疗实践的知识、经验经过理性整理上升为理论,再对理论进行实践验证、修正,这个过程反复无数次,历经几千年,才有今天完善、成熟的中医学系统理论。其中“理性整理”是关键环节,它需要一定的方法,而具体方法又受方法学、思维方式的制约,最终决定的是民族文化。《内经》在先秦两汉成书,被称为中国古代自然哲学的“精气-阴阳-五行”,是中国式系统思维方式的代表,医学方法学的主干,用它来整理生活观察和医疗实践的知识、经验,必须赋予中医学以系统生命观并建立起相应的医学概念、理论和临床应用体系。

第二个问题,强调临床以避免方法学上的缺陷。意象思维是一种或然思维,其推论结果有或然性,既然如此那么又如何保证其形成的中医概念、理论的正确和可靠性?回答是要靠医疗实践的协助。为此我们的祖先建立了一整套方法,这就是理法方药贯通一体、理论临床互动互证。藏象理论建立了中医生理学,病机理论建立了中医病因、病理学,诊断则收集疾病资料,根据藏象、病机理论分析病证机理所在、变化趋势,这就是“理”;而后制定相应的治疗法则,选方遣药,这就是法、方、药。法从理出,方随法变,药为法用,其中贯穿着中医特有的阴阳五行推理方式,指导、规范临床辨证论治各环节的逻辑思维过程。从中医概念、理论的形成过程而言,因理定法、依法用药,方药不仅为理法所遣派,完成治疗任务,还是证实、证伪理论的重要方法学环节,说明这一道理,《伤寒论》可作范例。该书依据《内经》理论,结合临床实践,将风寒外感病的论理辨证与论治用药结合起来,开创了辨证论治临床方法体系。书中397条112方,辨理真、拟法准、用药精,疗效确然,效如桴鼓。《伤寒论》面世,立即为中医临床立为典范,成为中医临床以方药证实病机、验证理论的医门法律。中医正是经过数千年医疗实践的验证,保证了理论的实在性、真理性。

第三个问题,如何看待中医的西化研究?中医的西化研究起于清季中西汇通学派。开始是企望以“科学”的西医理论解释和论证中医理论,为中医“镀金”。后来竟成为以现代生物医学“通约”(改造)的中医理论“运动”。影响所及,致令中医的某些概念和理论异化并堂而皇之出现在现行教材,应用于中医临床和实验研究,给中医知识与技能的传承、临床取效和科研质效产生了难于估量的恶劣后果。中医西化研究的学术错误在于以还原论生物学知识及其方法分析具有系统内涵的中医药学的概念、理论,并将其结论强加于中医,使中医的理法方药脱节,引起中医知识和技能的传承失真,误人子弟,临床疗效降低,中医科研的思路混乱和方向错误。就学术而论,这里所谓的西化,本质上就是将功能化、整体化、动态化的中医概念与理论实体化、孤立化、静止化,因而就失去了中医学术固有的特性。如在“心气推动血脉运行”理论之下,治疗冠心病只会益气化瘀,别无他法。这是现今临床普遍存在的事实,疗效就不会好。天然中药只服务于中医理论,这是临床铁律。西化中医理论作为一种学术探讨,未尝不可,用于临床也必须遵守“理法方药贯通一体”,与此相对应的是使用提纯有效成分的“中药”,即麻黄碱、黄连素、川芎嗪之类药物,这样才会有好的疗效。

二

关于中医的科学形态问题。文化学者们常说“中国文化早熟”,如梁漱溟认为:“中国文化是人类文化的早熟,没有经过许多层次阶段,而是一步登天(《中国文化的命运》,北京:中信出版社,2010:19)。”很明显,所谓早熟就是跨越阶段。邹甲申、邓浩《论马克思主义自然哲学》说:“按照马克思主义自然辩证法关于科学发展规律性与思维逻辑一贯性相统一的原理,科学技术知识或理论体系是宇宙自然本质和规律的反映,它的形成、发展轨迹总是经历感性直观-知性分析-理性综合的人类思维的辩证过程;而其研究方法也须符合于逻辑与历史相统一、抽象与具体相统一、分析与综合相统一的原则(南京:江苏教育出版社,1991)。”中医学理论体系的发展也必然遵循这个规律。创始于《内经》的中医学理论体系,建立在生活、解剖、医疗实践的直观基础上,从这个意义说,它处于思维的感性直观阶段;但作为医学实践的理论概括,它充分运用哲学研究成果,进行理论思维,将感性具体的“浑沌表象”,经过天才的演绎(阴阳五行等哲学定理的推导),省略严格意义的思维抽象功夫,上升为“理性具体”(思维具体);将感性综合的认识,同样经过天才的演绎,省略方法论上严格的分析功夫,上升为辩证综合的认识,从而使中医学理论摆脱感性综合阶段的科学形态,在未经过严格意义的知性分析阶段的情况下,具备了理性综合阶段科学形态的某些特征。之所以对中医学理论在科学发展阶段中的位置做如此估计,理由有二:一是它经过医疗实践的反复、长期验证,有切实的临床指导作用;应用现代多学科方法进行研究,也证实它基本上反映了人体生命活动的客观规律,与感性综合的科学形态有明显区别,更非抽象的思辨知识形态。二是现代科学综合方法论,即系统论等“六论”(系统论、信息论、控制论、耗散结构论、突变论、协同论,均属于系统科学方法论范畴)的出现,是自然科学、技术科学、人文科学综合贯通的成果,是科学技术整体化、综合化的集中表现,乃人类认识高度发展的标志,充分体现了辩证综合的哲学精神。它的研究成果表明,中医学不仅在理论上具有“六论”丰富而深刻的内涵,而且在实践应用方面指导性很强,卓有成效。简而言之,早熟的中国文化在思维逻辑上跨越了知性分析,从感性直观直接进入理性综合,中国文化孕育的科学技术知识,其所属的科学形态也经历着相似的过程,因而中医学在思维逻辑发展与科学技术知识科学形态上,具有理性综合的思维特点和科学形态,但是由于缺乏知性分析,所以无论在学术内涵还是在科学内涵上都存在先天不足。基于上述论述,作者推出以下初步结论。

第一,中医是否科学,这个问题已争论日久。其实,现今所言“科学”,已非上世纪初所专指的自然科学,因而又有社会科学、思维科学之称。可见“科学”的范围已不限物理、化学等自然科学;而中医学的综合学科性质体现得更典型,在科学形态上达到高级形式,虽然没有严格的知性分析是其遗憾,但经过两千多年医学实践的反复验证、修正和完善,其“科学性”应当得到完全承认。因此我们呼吁,科学界和主流医学承认科学知识的多元性,理解中医的科学方法,承认中医学理论,支持中医学的健康发展。

第二,中医理论和临床的优势和不足。中医学的科学形态及其发展过程中方法学的育导,造就了中医理论和临床的优势和不足。与西医学相比,中医注重研究生命体的机能结构,强调机能的整体、动态和谐,并概括为藏象学说、经络学说、病机学说等,其中蕴涵着特有的医学发现,如生命体的时间结构、生命活动的整体系统性、调控法则,心身相互作用现象、经络现象、生命全息现象以及人与自然对立统一的关系等;中医的优势在于它对生命活动之整体、动态地把握,合于人体生理之自然;着力于对机能活动进行综合性的宏观协调,极易为人体所接受。因此,中医长于诊治多系统、多器官、多组织病变,以及精神神经、内分泌、免疫系统病变、病毒所致病变、原因复杂或不明以及各种功能失调的疾患等等。当然,优劣相伴生,其不足则在于忽略生命所依赖的形体结构与物质变化以及对它的研究,而在生命活动机制的细节上知之较少,因此中医在诊治形体和器质性疾病、原因单纯而明确的病变等方面,则明显逊于西医学。

第三,中医界要认清自我,革除时弊。在中医是否科学以及面临的种种毁誉问题上,我们应当保持清醒的头脑,既无自卑亦不自傲。中医界的自卑心态,我认为主要表现在大问题上,面对气势汹汹的中医理论西化浪潮,自惭形秽,甘愿应和,这样如何坚持学术主体性?如五脏、精气神的概念和理论,阴阳五行推理方法,教材阐述多有离经,教学讲述也常混乱,少有坚持真是者;中药理论研究充斥西药药理,教材阐述中西杂陈,多年来人们竟顺应唱和!青年乃至中年中医,对中医丧失信心者何止少数,改行转事西医者有之,虽未改行仅以中医敷衍者比比皆是,这种情况实令人惊心、痛心,急需自树信心,坚信中医的科学属性,坚信技术精良者必能彰显中医优势。同时也要有自知之明,充分认识中医学术的先天不足,在教学、医疗中讲究知性精神、求实求是,革除江湖习气,为中医事业的健康发展努力奋斗!