无弦苗乡音诞生《娇阿依》的鞍子苗寨

2014-02-28迷雾黄荣莉卢进简文相李晶

文+迷雾 图+黄荣莉 卢进 简文相 李晶

北宋大家黄庭坚在谪居彭水期间,与友人通信,信中谈到彭水当地有“善音者”,他们能够把自己创作的词句,即席“试歌”,言语中很是赞叹。乍听之下,让人难以相信,因为这难度之高,怕是比起“七步成诗”也不逞多让。”

左右页图:一群身着盛装的“娇阿依”围坐在苗家独有的“火铺”旁,有说有笑。

坐落在彭水自治县城东南的鞍子苗寨是一座真正意义上的“世外桃源”。这座经历风云变迁的苗寨,时至今日依旧保留着最传统的苗家生活气息,也保留下了独一无二的鞍子苗歌。

“山歌不唱哟就不开怀哟,娇阿依,磨儿不推不转来哟;酒不劝郎郎不醉哟,娇阿依,花不逢春不乱开哟……凉风绕绕哟天要晴哟,娇阿依,庄稼只望雨来淋哟……”《娇阿依》、《采山花》……高亢嘹亮的鞍子苗歌依旧在山野地头间传唱,唱不尽的是苗家人传承千年的淳朴自然。

唱的是苗歌,也是生活

在彭水有名的民歌之乡鞍子苗寨的苗歌师傅们眼里,即兴唱一首鞍子苗歌并不是很难的事情,莫说是专业的鞍子苗歌表演者,就是在鞍子苗寨中随便拉上一位上了年纪的苗人,也能做到张口即来。谈到原因,师傅们自信地说:“唱了一辈子,调子早就熟了,把词放到调子里面唱出来,有好难嘛。”

原来,鞍子苗歌的曲调基本是固定的。著名的《娇阿依》其实可以看作鞍子苗歌的一个“词牌名”,也是情歌的专用曲调,基本上所有表现爱情的内容都可以往《娇阿依》的调子中靠,基本的特征是高亢嘹亮,以展示情人间如火的激情。

此外,鞍子苗歌最常见的调子还有“过山号”和“号子”。“过山号”是表现明清时期苗人遭遇官府迫害,流离失所,浪迹他乡的悲壮之情,所以音调偏中音,带着沧桑的感觉。而“号子”音调平缓,不过节奏感很强。

鞍子苗歌最高的境界还是即兴演唱。这一来要求歌者对鞍子苗歌曲调相当了解,二来需要情感充沛,能够“睹物思情”,让灵感源源不断。这些灵感来自苗家人生活中的点点滴滴,而生活中的任何场景,从田间地头到灶上炕头,都能成为鞍子苗歌的舞台。

左页图:在鞍子苗寨中偶然遇到的一位大姐,正在烧火做饭的她随口便能唱出一段高亢嘹亮的苗歌。

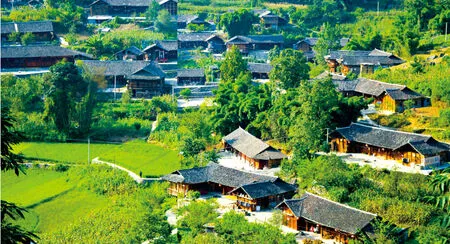

下图:鞍子苗寨的建筑多是苗家三合院,这种造型,被当地人形象地称为“撮箕口”。

当苗人劳作的时候,要唱劳动歌。根据劳动种类不同,劳动歌的内容也是五花八门,采茶的时候唱采茶歌,刺绣的时候唱刺绣歌,薅草的时候还有薅草歌,就连“娇阿依”们在田间嬉戏打闹都有专门的打闹歌。

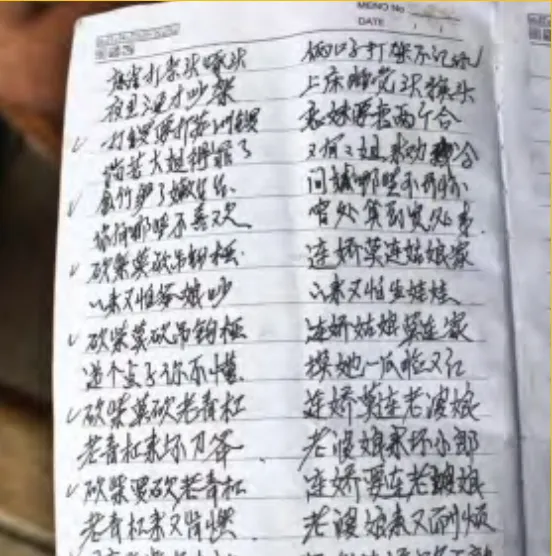

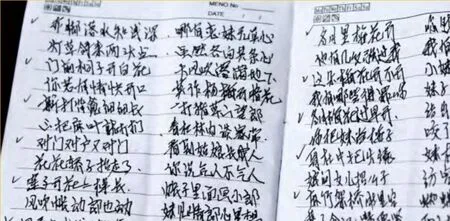

此外,还有仪式歌,那是祭祖时候唱的;生活歌,这个范围更广,苗家生活中任何事情都能唱成歌。笔者在鞍子苗寨找到一个歌本,上面记载了一首《耗儿药歌》,歌词让人忍俊不禁,“赶场的大哥你不买耗儿药,回到家中要着老婆说……你大胆的买,大胆的放,吃不了亏才晓得上了当……”完全就是一位卖耗儿药的小贩唱的促销歌。

这种贴近苗家生活,自然淳朴的表现形式,让鞍子苗歌得以传唱至今,也让鞍子苗歌获得无数赞誉。1954年和1957年,鞍子苗歌参加在成都举办的四川民歌大赛,获得金奖,并刊入《四川民歌集》。1999年重庆市文化局授予“巴渝优秀民间艺术——鞍子苗歌”;2007年列入市级非遗保护名录;2008年起两次代表重庆市进入央视青歌赛决赛;2014年,在彭水自治县政府和鞍子乡文化馆的不懈努力下,鞍子苗歌列入第四批国家级非物质文化遗产公示名录。

“娇阿依”的故乡

从彭水自治县城出发,朝着东南方向行进,沿着山路蜿蜒盘旋差不多一个多小时,一直行到雄伟延绵的东山盖下,当蜿蜒秀丽的诸佛江,在身边缓缓流淌时,就说明你已经进入了鞍子苗歌的故乡——鞍子苗寨。

你可能会觉得鞍子苗歌的诞生必然会有一个美丽的传说,但实际上,鞍子苗歌的由来却带着强烈的现实色彩。这要从鞍子苗寨闭塞的交通环境说起,直到1974年修通马(峰岍)鹅(池)公路以前,鞍子苗寨与外界都基本处于隔绝状态。

如果当时你要从鞍子苗寨走出来,只有几个选择。要么翻山越岭,越过险峻的“大厂盖”,到达彭水自治县城。要么淌着诸佛江到鹿角入乌江,或是越过阿篷江去到酉阳、秀山。而外人想要进到苗寨里头,更是难如登天。

也正是拜这种闭塞所赐,无论是土匪还是官兵都很难找到这座藏在大山中的苗寨。这让明清时期饱受“赶苗拓业”迫害的苗人们得以在此躲避战乱,繁衍生息。就这样,鞍子苗寨成了一处名副其实的世外桃源。

这个世外桃源的大部分居民都是苗民,但是因为苗寨地处三省交界处特殊的地理位置,加上明清时期战乱以及社会动荡的缘故,让部分周边地区的外族人也流落到此。这些来自渝、黔、鄂、湘各地区的外族人也带来了自己的民族文化,久而久之,让鞍子苗寨成了一块与周边迥异的特殊民俗文化区域。

而传统的苗族民歌,在保持苗歌固有特点的基础上,融入了其他民族和地区的民歌元素,在清朝晚期,终于形成了音乐色彩混合驳杂而与异地苗歌完全不同的鞍子苗歌,对于苗歌不甚了解的人来说,可能听到鞍子苗歌的第一反应会是“为什么苗歌不用苗语唱?”

这个问题在鞍子苗歌申请非物质文化遗产的时候还真被问过。当时负责申报工作的刘淇境回忆到,他为此整理了一份资料,详细叙述了鞍子苗寨的苗人在社会变迁过程中,受到各民族文化融合的影响“被迫失(苗)语”的情况,但鞍子苗歌依旧保留了苗歌的基本形式,才得以继续申报。

而同样是因为当年的闭塞,鞍子苗寨保留了彭水最原汁原味的苗家味道,无论是苗寨中保存完好的吊脚楼上龙飞凤舞栩栩如生的雕梁,还是罗氏苗人传承十七代的传奇,都让人回味无穷。当然还少不了鞍子苗歌,从石磨岩苗寨的盘歌堂到乡间地头,随处都能见到淳朴的苗家人唱着歌的身影,歌声飘荡在苗寨之中,千百年不绝。

天外神石与盘歌堂

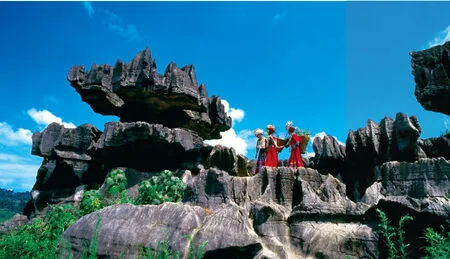

鞍子苗寨最著名的景观,是寨上一块“神石”。

远远望去,它就像一座立在山头的莲台,走近了才发现,整块神石由三个部分组成,刚才见到的莲台是石磨的顶部,底座是一块平整的巨石,两块石头之间镶嵌着一块纤细的石柱,就成了一座天然的石磨。

左下图:这盘“磨盘石”是鞍子苗寨中最著名的景观之一,苗家人相信这块“神石”能带来好运,也是展示歌喉最佳的舞台之一。

右页图:从盘歌堂到阿依河,“娇阿依”美丽的身影成了彭水最靓丽的一道风景。

传说石磨岩上有一只修道成仙的金鹅,每年稻谷成熟时,金鹅就飞到一旁黔江鹅池镇的田中,把谷子衔到石磨岩。每天深夜,石磨都会自己转动,把金鹅带回的谷子撒到附近田里,这让石磨岩苗寨的稻谷连年丰收。

而鹅池镇的村民却发现,每年长得好好的稻谷,一到成熟时就变得颗粒无收。遂找来高人查看,才发现是金鹅作怪,高人便将金鹅的嘴角打断。从此,金鹅就永远守在了石磨岩,也成了一座石像。有趣的是,顺着向导的指示,笔者在石磨旁还真能看到一只惟妙惟肖的石鹅。虽然只是传说,不过当地人却深信不疑,认为石磨岩能为他们带来好运。

至少对年轻男女来说,肯定会有好运。石磨岩是他们对歌的好地方,石磨岩上坐着一排“娇阿依”,被太阳晒得绯红的脸庞上透着羞涩的笑容。石磨对面,一座船型的巨石上,刚好能站一帮皮肤黝黑、健康帅气的苗家小伙。

左页图:盘歌堂前的篝火晚会,苗家人和远方的客人一起载歌载舞,所有人都能感受到他们的热情似火。

唱的自然是情歌。如果听到“辰时去绣花,绣花等冤家。冤家不见来,时时空想他。依哟,心里乱如麻。”或者“子时去绣鞋,情郎不见来,抽几根柳丝线,扎一双柳丝鞋。依哟,不信他不来。”那么肯定是哪位小伙子又抱得美人归了。

过年过节时候,石磨岩的盘歌堂就成了整个鞍子苗寨最热闹的地方。因为这里会举办盛大的盘歌会,这对鞍子苗人来说,是一年中不容错过的盛会。

所谓盘歌,就是对歌。一方问“什么弯弯在河边?什么弯弯弯上天?什么过河不脱鞋?什么过河横起走?什么背上长青苔……”另一方答“小船弯弯在河边,月亮弯弯弯上天……”如果答不上来,就算输了。不过输赢不重要,盘歌会讲究“以歌会友”,而男女之间更是可能“以歌联姻”。

到了夜晚,盘歌会达到高潮,广场中间升起熊熊的篝火,苗家人开始围着篝火跳起舞蹈。相信看过这场篝火舞蹈的人,都会如笔者一样心生感叹:“埋藏在苗家人血脉之中,传承千年的热情与自信,在任何时候,都未曾改变。”

罗姓苗人的家族传奇

鞍子苗寨最值得一去的地方,除了前面提到的石磨岩,还有一个叫做罗家坨的地方,这里是鞍子苗寨的核心。

从山顶上俯瞰罗家坨,景色让人眼前一亮——山谷之中,层层叠叠的稻田依着山势排列,绿油油的一片,苗家小巧的院落错落有致地分布在谷中,炊烟在院子中袅袅升起,偶尔会传来几声狗吠,宁静的田园风光与淳朴的生活气息交织在一起,和想象中的世外桃源,简直一模一样。

罗兴建老人的宅子位于罗家坨入口的地方。这位老人家已经年过七旬,正在自家的院子里抱着孙女晒太阳,看到笔者之后,立刻展示了苗家人的热情,端来板凳,回头叫老伴拿两瓶冰过的矿泉水,让笔者无论如何在他这里坐坐。

聊了片刻,笔者才知道,原来这位老人正是罗家坨罗姓苗人的嫡系后代。“我们罗氏,发源自江西临江府石马桥高坎子。”罗兴建老人缓缓说道。随后,笔者听到了一个家族流传了十七代人的传奇故事。

临江罗氏是个大族,鼻祖罗伯启官至江西巡抚,位高权重,前前后后讨了32门妻子,给他生下了48个儿子。但是罗伯启仍然感到遗憾,还想再生两个儿子凑齐50个,但因年事已高,不能生育,便准备抱养两个儿子,凑齐50个。

这让当地外姓心生忌惮,罗氏家族如今已经枝蔓叶茂,再多些子嗣,其它家族不是永无出头之日?于是密谋准备陷害罗家,禀报朝庭说罗伯启仗着子嗣众多,欺压百姓,横行乡里,勾结党羽,暗地培养势力,招兵买马,一旦时机成熟要密谋夺取天下。

皇帝接到密报,勃然大怒,横行乡里,欺压百姓便罢了,居然还想造反。但毕竟罗伯启是地方大员,没有依据不好定罪,于是下旨派人到江西调查罗伯启一案。根据回报,罗家人丁兴旺属实,但暂时没有造反的意向。但皇帝觉得宁可信其有不可信其无,便决定下诏将罗伯启和他的儿子们,分别发配边疆,戊边充军,使罗家永无团聚之日。

罗伯启在朝中也自有耳目。猜到皇帝所想,于是召集儿子们商量对策,大家决定在朝廷下诏之前就疏散四方,隐姓埋名,延续罗家香火。于是罗伯启变卖家产,分光积蓄,按血亲关系分别遣送所有亲人。就这样,偌大的罗家一夜间流亡他乡,四散而去。

罗兴建老人这一支的远祖名叫罗道蒙。从临江府避难进川后,阴差阳错来到罗家坨,见这里环境优美,土地肥沃,便带着家人在这里居住下来。从此以后,罗氏便在罗家坨繁衍生息。至今已经有十七代人,300多年了。

左页上图:罗兴建老人珍藏多年的歌本,上面这些歌,年过七旬的他依旧能唱出大半。

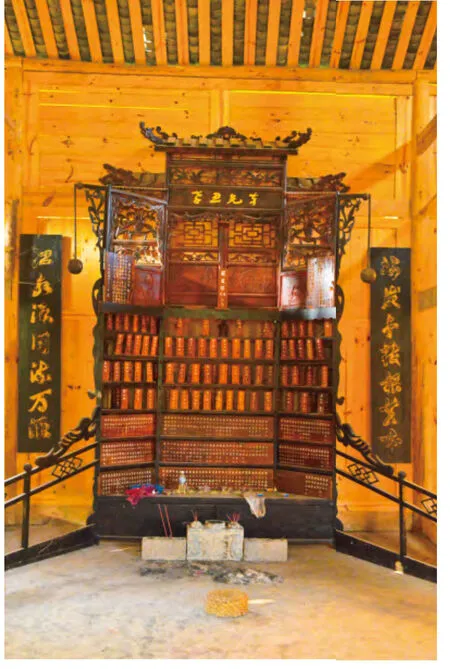

不过罗家人从来没有忘记自己的祖先。前不久,罗家人还集资修建了一座祠堂,里面供奉着罗氏的先祖们。他们称自己是不肖子孙,因为罗伯启让罗氏再次聚集在一起的愿望并没有实现。可是,几百年的时光过去了,就算见面,如何能确定对方就是罗氏子孙呢?笔者有些不解。

“祖先早就想到了。”罗兴建老人说。原来,避难之前罗伯启挥毫写了诗八句,让子孙必须熟记在心,代代相传,有朝一日团聚之时以诗为证,互相确认身份。虽然年事已高,但罗兴建老人依旧能完整地唱出这诗八句:“伯启创业垂千古,玉爷分支百汉堂,平地干戈闹如蛙,皇恩赶散于天涯,麻府太子麒麟祖,永葆麒麟丹桂花,一家分为千万户,十户分为万万家,逃散记住诗八句,世代儿孙永不差。”

离开罗家坨的时候,刚好碰到罗兴建老人的孙子归来,年轻人骑着摩托,摩托的音响中放着时下流行的网络歌曲,歌声打破了罗家坨的静谧,传奇与现实,古老与现代,传统与未来,突然就在歌声中碰撞到了一起。

不过笔者还是希望,再次回到罗家坨的时候,依旧会有人继续讲述着关于罗氏家族的传奇。

下图:如今鞍子苗寨的原住民依旧保持着传统的生活方式,其中之一,就是对祖先的敬畏。