荆山湖退洪闸闸基及深层砂基抗渗稳定性分析

2014-02-27邢朝阳

邢朝阳

(安徽省·水利部淮委水利科学研究院 蚌埠 233000)

荆山湖退洪闸闸基及深层砂基抗渗稳定性分析

邢朝阳

(安徽省·水利部淮委水利科学研究院 蚌埠 233000)

通过对荆山湖退洪闸闸基及深层砂基抗渗稳定性分析,给出了闸基及深层砂基抗渗稳定性的理论依据,结合工程处理措施,使工程的安全度和功效得到了较高的经济和社会效益。

闸基 深层砂基 稳定性

荆山湖退洪闸为淮河干流蓄(行)洪区,退洪闸主要确保荆山湖行洪区及时、有效的畅通行洪,同时具有反向进洪和汛后退水功能,与进洪闸联合运行,可改变荆山湖行洪区口门行洪难度较大、效果差的局面,增强防汛调度的灵活性,具有显著的经济和社会效益。

1 闸基渗流稳定性分析

荆山湖退洪闸均坐落于重粉壤土上,局部坐落于轻粉质壤土上,可简化为透水性均匀的地基考虑,闸基渗透压采用改进阻力系数法计算如下:

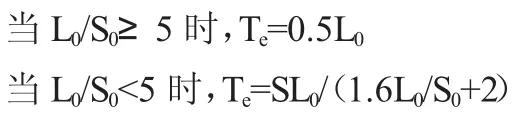

1.1地基有效深度计算

式中:TE—地基有效深度,m;

L0—地下轮廓的水平投影长度,m;S0—地下轮廓水平投影长度,m。

1.2分段阻力系数计算

1.2.1进、出口段阻力计算

式中:ξ0—进、出口段阻力系数;

S—板桩或齿墙的入土深度,m;T—地基透水层深度,m。

1.2.2内部垂直段阻力系数计算

式中:ξy—内部垂直段的阻力系数。

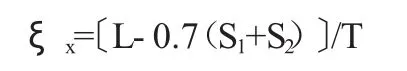

1.2.3水平段的阻力系数计算

式中:ξx—水平段阻力系数;

S1、S2—进、出口段板桩或齿墙的入土深度,m。

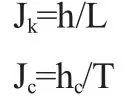

1.2.4闸基水平段和出口段出逸坡降计算

式中:Jk—闸基水平段允许出逸坡降;

h—闸室底板段水头损失值,m;

L—闸室底板长度,m;

Jc—出口段出逸坡降;

hc—出口段水头损失值,m;

T—地基有效深度,m。

荆山湖退洪闸设计防洪水位:淮河侧23.85m,湖内侧17.0m,水头差H=6.85m。按照上述公式计算,求得闸基水平段和出口段出逸坡降结果见表1。

从表1计算结果可以看出,水闸的水平段和出口段渗透坡降均小于对应的允许值,满足要求,但由于闸基渗流较为复杂,影响因素较多,上述基于水平渗流问题的计算结果与实际情况可能有差异,因此,闸基应埋设地下水位测压管,并根据测压管资料加以分析论证,以确保闸基的防渗安全。

2 深层砂基抗渗稳定性分析

退洪闸闸底板下也为相对不透水粉质壤土,下卧细砂层,层顶高程约4.0m左右,层底高程在-4.5~7.0m之间,砂层内的承压水与淮河连通,砂层与上部粘性土的渗透系数相差100倍以上,形成双层地基。非行洪年份防洪期,下卧砂层具承压性。消力池水平段建基面高程在12.3~12.5m之间,60m长的海漫段顶高程在14.4~12.4m之间,防冲槽顶高程12.4m,最小覆盖层厚度为7.9m。需验算防洪期深砂层渗流稳定。根据上游设计洪水位23.85m、下游17.0m的水位组合进行闸基渗流计算,防冲槽段位势为38%,渗压水头2.603m,出逸坡陡降为J=2.603/7.9=0.33,小于允许出逸坡降0.45。可见,整个闸室下游部分的构筑物在防洪运行期间抗渗稳定性均有保证。由于下卧砂层含水具有承压性,非汛期其位势受上层潜水越流补给,承压水位与潜水位相当,施工期防冲槽底挖至9.4m,基坑抗渗稳定性难于保证,必须采取相应的工程措施降低砂层承压水水位,以保证基坑稳定和施工顺利进行。

表1 闸基水平段和出口段出逸坡降结果表

3 闸基及深层砂基基础处理

鉴于以上因素,为确保闸基及深层砂基无渗透现象,故在退洪闸淮河侧采用多头小直径水泥深层搅拌墙再次进行处理,以便加强闸基及深层砂基的抗渗稳定。

多头小直径水泥深层搅拌墙的施工工艺流程为:测量放样,定出桩位,搅拌机安装就位、调平,多个并列的钻杆推动钻头,钻至设计深度,然后再提升搅拌机至孔口,在钻进和提升过程中,水泥浆泵搅拌制造水泥浆,水泥浆通过高压输浆管和钻杆输送至钻头,随钻头顶进转动喷入土体,水泥浆和原状土充分拌合,完成一组桩的施工,桩基纵移就位,然后多次重复上述操作过程,使桩与桩相切割连接形成一道防渗墙。通过对防渗墙施工连续性、深度和渗透试验检测结果可知,防渗墙的效果较好,起到了加强闸基和深层砂基抗渗稳定性的作用■