拖延症何弃疗

2014-02-25

“你严重吗?”

“我很严重,你呢?”

“我也是。很不好。”

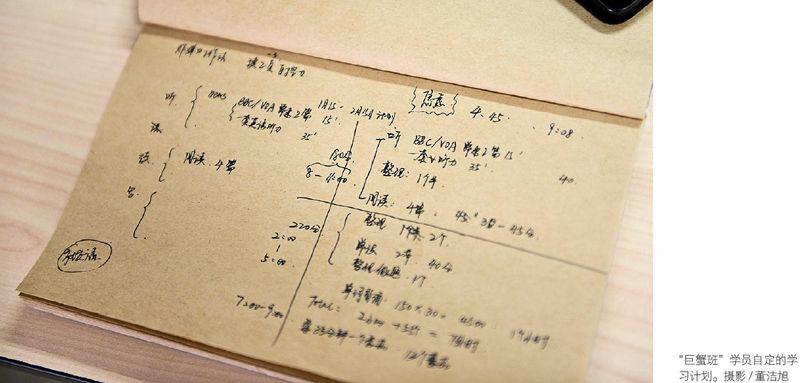

周六的“战拖大会”上,“战拖骑士团”巨蟹班的成员们,休息时在走道里这样互相问候。班里的成员约十余人,性格大多热情外向、课上积极参与讨论发言。一整天的课堂交流下来,时而爆发出哄堂笑声。但焦虑和疑惑写在每个人的脸上。“孤单”“压力大”“努力”这些词在课堂上经常被提及。

这些人因“战拖”聚在一起。话题从各自的拖延情况开始,进而互相认识,了解彼此的姓名、职业等信息。尽管每位成员拖延的内容、原因和程度各不相同,但都无一例外地承认自己患有“非常严重的拖延症”。

“我们的目标是,战胜拖延!”电梯旁,几位学员嘻嘻哈哈笑成一团。与其说是为了战胜拖延,他们更像是某个为了积极上进的目标而聚合在一起的年轻人。

让一个拖延的人督促一群拖延症患者

陈竹个子不高,皮肤白净,典型南方女孩的样子。她说话慢,做事节奏也慢,给人的感觉很沉稳。她是“战拖骑士团”白羊班的班长,也是众多自我诊断为“拖延症患者”中的一员。负责督促同学们每天早晚网上打卡。

接受采访的拖延者,大多都觉得自己是“重度拖延症患者”。陈竹是少数承认自己“拖延问题应该不是特别严重”的人。“一件事情做很久,就是想一拖再拖,就觉得反正也没什么大问题吧。”她这样向《中国新闻周刊》描述自己的“症状”。

陈竹从小生得瘦小、行为慢吞吞,常被家人、老师和同学数落“慢几拍”。“连早上梳头的动作都比别人慢很多。”陈竹一直觉得这很正常,她认为自己天生就是慢,没办法改变。现在,她在一家外资教育基金会工作,不算特别忙,但事情一件一件细致而认真地办完,也足够让她从早忙到晚。

“战拖骑士团”是一个通过网络集合起来的群体,有自己固定的交流网站、QQ和微信群,目的是交流“战拖”方法和体验,一起努力战胜拖延。网上的成员遍布中国各大城市。去年末,组织者高地清风开始开办“战拖”学习班,线上互动和线下举办活动交叉进行。他以星座依次为他的班级命名,每个班大约十人。大家一起交流经验,互相监督。

因为性格热情、细心,喜欢组织活动,陈竹被班里的成员们推选为班长。她和白羊班的另一位学员、“班秘”一起,负责督促班上的同学们制订每天的工作和学习计划、定时在网上打卡等等。

在陈竹看来,自己身上的“拖延”问题经常表现在日常的一些小事上,比如周末本打算参加的某个活动,结果晚去了,或者到最后压根不想去。或者,本来可以随手回复的一条短信,拖到不得不回的时候才回过去。

去年下半年,一位朋友因严重的拖延引发了焦虑。她约陈竹去听一堂有关治疗拖延症的课。陈竹觉得很新鲜,老师的话句句说到她的心里。“因为拖延,你会失去很多机会。”“失去竞争力。”这些有着成功学色彩的话很鼓舞人。陈竹第一次发现,原来自己一直的问题就是拖延症,而且“可以治”。陈竹毫不犹豫地加入了“战拖”大军。

班上的学员被要求早上安排好一天要完成的几件重要事情,以及每件事所花的时间,然后在网上打卡,晚上再进行回顾、整理,向大家汇报完成情况。陈竹的工作就是要督促大家完成打卡这件事。她觉得,让一个拖延的人去督促一群拖延症患者,这个工作“的确很挑战。”但也能很大程度上促进自己“改掉自己身上的毛病。”

“拖延可以治”

直面自己的拖延行为只是第一步,但怎样才算“战拖”成功。“这个我自己现在也没有特别明确,” 陈竹对《中国新闻周刊》说,“就是积极一点吧,大概就是改变你自己的精神面貌,面对事情的态度。”“其实我也不是特别严重,该做的事情还是基本上会做完。” 陈竹想了想,对《中国新闻周刊》补充道。

拖延症(Procrastination),指的是非必要、后果有害的推迟行为。目前这个词并不是一个严格的心理学或医学术语,但严重或经常的拖延行为,常常是一些深层问题的表现。拖延现象已成为管理学研究者和心理学家研究的一个重要课题。这是目前学术上和心理研究范畴对“拖延症”的解释。但并非病理学上的术语,相比于“拖延症”,心理学专家更愿意回避这三个字,他们称之为“拖延行为。”

这是一个网络信息爆炸导致选择过多的时代。“拖延行为”常常与 “注意力分散”“选择障碍”等紧密关联,后两者在一定程度上促使了拖延的发生。“拖延行为”也算是一种全球意义上的都市病。由两位心理学博士、资深心理咨询师联合撰写的《拖延心理学》,从拖延行为、心理等方面分析这一困扰全球人的心理问题,并在书中给出战胜拖延的方法与建议。这本书被引进翻译后,迅速被数量巨大的中国都市人群力捧。“拖延症”终于成为了一个可以命名一个群体行为的极具时代感的术语。

包括陈竹在内的先天或者后天拖延者恍然大悟。人们终于为自己平日的种种积习找到了原因。晚上不睡、早上不起、晚交作业、工作拖拉,所有类似的恶习都被划在拖延症之下。“拖延可以治。”各电视节目上,心理专家们表情诚恳地告诉这些广义上的“拖延症患者”。

越来越多的人找到组织,加入了豆瓣上的“战拖”队伍。网友高地清风依靠此平台组织的“战拖骑士团”,也逐渐聚拢了一大批追随者。加入这个组织的人目标不同,有的因为平时不能很好地完成工作影响了职位晋升,还有人认为自己应当行动起来,多背几个单词、学好英语。

周六凌晨两点,李辉通过朋友介绍知道“战拖骑士团”巨蟹班当天开班,赶紧注册报名。他早上六点多就起床,匆匆赶到位于北京方庄一栋大楼的会议室。“我也不完全是拖延,就是不上进,要来学习学习,提高自己。”李辉对《中国新闻周刊》记者坦陈。之前,他因为消极怠工,和领导吵架,最后只好换工作。现在,他在一家新的公司做市场拓展,终于决定要改变原先的状态,“来向大家学习如何变得更好。”另一位参与的学员来自某核电领域的国企,平时工作很闲散,时间长了,他觉得有些恐慌。“来参加这个班的目的,就是要让自己动起来。”他这样解释。

番茄与炸弹

“很有成就感,居然这么快(就写完了),感觉很不错。”倪晓雯一边忙着在线提交刚完成的工作周报,一边对班上同学总结自己的感受。过去的十分钟里,她和巨蟹班的同学们一起,在课堂上体验了“炸弹式战拖法”。每人为自己设定一项相对简单的任务,在十分钟内完成这项任务,之后再分别总结体验和感受。

这是高地清风新发明的“战拖”方法。在战拖会成员中,高地清风的故事像神话一样广为流传:他曾患严重拖延导致抑郁,最后通过学习和自励,成功地战胜了自己。清风和朋友一起翻译国外与拖延相关的书籍,介绍分析拖延心理和治疗拖延的方法,其中包括从国外引进的著名的“番茄工作法”,以及自己近期琢磨出来的“炸弹法”。

从去年末开始,高地清风陆续开设了几个战拖班,每个班以十二星座的名字命名。班上的人数为八至十人不等。每个班以为期一天的讲课作为开始,并在这天推举出班长和班秘。接下来49天的时间里,各个班成员在班长和“班秘”的监督下,在网上早晚打卡、总结工作完成情况。

2月16日,一天的会议结束之后,“战拖”巨蟹班宣布正式开班。高地清风照常在课上讲述了“番茄法”和“炸弹法。”

番茄法是指集中一段时间——比如25分钟,完成一项任务。每天有几个这样的25分钟,就被认为是收获了几个番茄。“炸弹法”则是为了完成短平快的任务。一般给出十分钟的时间,回短信、打一通电话或快速查阅某个资料。清风特意选了电影《盗墓笔记》里的一段音乐作为“炸弹式战拖法”的背景音乐。这段音乐压抑、紧迫、时而激昂,有惊醒人的作用。

倪晓雯在北京一家公司上班,她性格活泼外向。一般情况下,完成一份工作周报的时间都要花费两三个小时,迟迟开不了头,写到一半就分神去看新闻、收拾房间、刷朋友圈。和“战拖”班上每位声称自己是拖延症患者的学员一样,倪晓雯很清楚自己的问题。选择太多、注意力不集中,这些都是拖延的原因。但在课上,她完成设定的任务却只用了八分钟。

倪晓雯是拉着先生一起参加巨蟹班“战拖”培训的。倪晓雯告诉《中国新闻周刊》,自己的先生有时候会很拖延,他即将辞职开始创业,她担心他成为“重度拖延患者。”大家公认,自由职业者拖延的几率最高,程度也最深。

而在不久前的几天,倪晓雯还参加了另一堂培训课。课堂内容还是教你如何管理自己的时间,如何自制,以及如何在现代社会中提高竞争力。和很多上进、但又极其缺乏安全感的都市白领一样,倪晓雯抓紧周末和休息时间,听各种各样的课“修炼自己。”

在周六的“战拖”课堂上,组织者清风向大家分析了拖延形成的原因,介绍了一整套战胜拖延的方法。清风用幻灯片现场教学,同学们现场总结学习感受。一天的交流会议下来,大家热热闹闹,混得脸熟,巨蟹班就算正式开班了。

成员们乐于向记者提起自己的情况:硕士毕业论文拖了一年没写,差点没毕业;穿了女朋友送的衣服后一直没洗几乎导致分手;书买了一大堆却一直拖着不看;领导交给的某个项目迟迟进行不下去……在他们看来,这些都已经严重影响了他们的生活。

“这可能是我们之间永久的伤痕了。”傅小黑(化名)语气沉重地对《中国新闻周刊》说。女朋友给他买了一件衣服,他穿完后扔在一边,一直想洗,但一直没洗。最后还是女朋友从某个角落里翻出来,两人为此大吵一架。

傅小黑认为自己的拖延情况非常严重。大学期间借了某同学的硬盘,说好要还,需要寄到另一个城市去。傅小丰开始找各种借口,拖了一年多,“实在没办法再拖了才寄过去。”傅小丰对同学说:“你知道的,我有拖延心理障碍。”

自从“拖延症”这个术语开始出现,标榜自己是“拖延症患者”似乎成了都市上班族中的某种时尚,有时,这甚至于成为了一种“安慰”,得以把自己的行为归于一种病症,似乎也能让自己感到一点轻松。这是很多拖延症者的感受。而“战拖”组织也让平时在格子间中独自奋斗的年轻人们有一种找到归宿的感觉。有时,这类课程除了“战拖”,更多的还有着某种互相激励的成功学味道。拖延与战拖,成为了这个时代一个另类的都市景观。