日本的谷川俊太郎不赞同日本的哀伤

2014-02-25杨汀

杨汀

约约好去获得谷川俊太郎家采访的那一天恰逢日本2013年最强台风过境东京。与台风相比,谷川俊太郎并不强劲,但更持久。

东京西郊的杉并区阿佐谷在近代日本文人辈出,大多数已渐渐淡出人们的记忆。谷川俊太郎是其中的例外,他自1952年以处女作《二十亿光年的孤独》惊艳日本文坛,至今共创作了80余部诗集,包括数册儿童诗集和童谣,是当代日本被阅读最广泛的诗人。

他的《小鸟在天空消失的日子》等诗集也引入中国。但中国读者熟悉谷川可能因其是宫崎骏《哈尔的移动城堡》和手冢治虫《铁臂阿童木》的主题曲词作者。

“晃动在泪水深处的微笑,是亘古以来世界的约定,即便现在是孤身一人,今天也 是从两个人的昨天中诞生,仿若初次的相逢, 回忆中没有你的踪影,你化作微风轻拂我的面颊……”这首《世界的约定》是《哈尔的移动城堡》主题曲,让1970、1980年代出生的很多人想起自己是宫崎骏疼爱过的孩子。其实不只如此,谷川1999年登陆中国后连续出版5本诗集和数册绘本,印数和销量在包括获诺贝尔奖的诗人中屈指可数。

和老宅共度的日子

“我仿佛/在听得见蓝天涛声的地方/失落了什么意想不到的东西在透明的昔日车站/站到遗失物品认领处前/我竟格外悲伤”(《悲伤》)

谷川俊太郎位于东京杉并区的老宅,由他的父亲—日本哲学家、评论家、前法政大学校长谷川彻三一手建起,谷川俊太郎在这里出生、成人,除前两次婚姻后曾短暂离开,以及夏天前往群马县的别墅避暑外,大半人生都在此展开。谷川曾回忆,东京大空袭中,战火曾烧到老宅墙边。他和老宅一起走过了二战,战后,日本经济起飞期,泡沫破灭和“失去的十年”……大概没有任何地方比这处老宅藏着谷川更多记忆和诗情,也没有任何地方比老宅更适合来展示谷川呈现的诗歌世界。

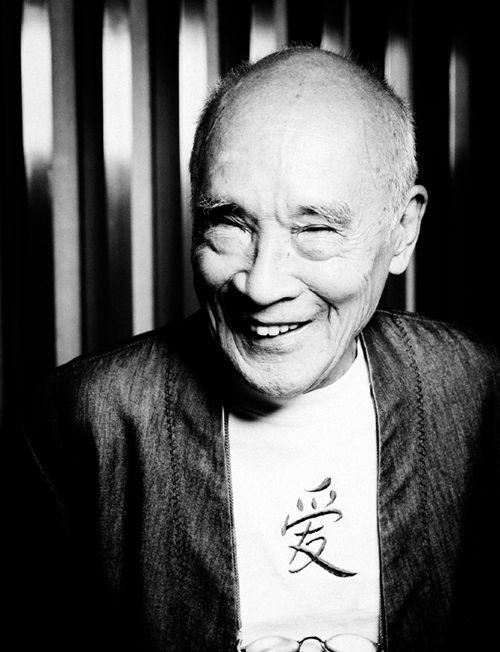

老宅是隐藏在一条典型的日本民居街道中的白瓷砖两层小楼,进门需要路过一条昏暗的走道,顶头透着一团白色光亮,谷川的声音正从那团光亮里传过来。这倒与人们之前印象中“出世”的印象相符。但谷川本人并不沉默寡言,他穿着短袖T恤,黑色长裤,行动敏捷轻快,说话爽朗幽默,像是一个少年。

屋子内部完全是榻榻米、木门窗、油纸壁纸的日本传统结构,三间木造隔扇门的和式房间分列走道左右,右侧一木板楼梯通向二楼,墙纸、木门、木梯和大部分陈设显然经年累月。或宽或窄的木书架挤在走道和房间的各个角落,这座充满昭和甚至大正气息的屋子奇妙地收纳于白瓷砖的现代外观之中,而又完全与它脱节。

东边靠墙是比茶几略高的长条陈设台,父母的大幅合照,儿女的小幅照片放在正中,都是黑白照片。父亲留下的南美和希腊的古董,和几台收音机、风琴音乐盒、飞机袖珍模型分列两边。东南角上隔出茶水间,隔扇门上贴着老式收音机展览的海报,这些收音机是谷川的藏品,他将它们捐赠给了博物馆。谷川笑着说,客厅里的几台收音机都是博物馆挑剩下的,再有一台是去年去中国参加诗歌研讨会时收到的礼物。和宫崎骏一样自小喜欢摆弄机械,从机械获得了想象和创造灵感的谷川尤其钟爱收音机。他少年时的梦想一度是:自己制作的收音机能接收到欧洲的广播节目,然后开一个修理收音机的小店。客厅西面是一扇大窗子,窗外的洋槐形成一顶小绿荫。

靠近檐廊的落地窗前有一张木靠椅,谷川说这是不久前花25万日元入手的,北海道手工匠人胜水喜一的纯手工作品。椅子没有用到一根钉子一滴粘合剂,完全依靠严丝合缝的精准对接组装而成,椅背中央略弯成弧线,坐面的形状和花纹都不规则,看起来天然无雕饰,却没有一个未经打磨的菱角和一丁点糙面。当记者尝试搬起它感受重量,一股馥郁的木香扑鼻而来。但尽管如此,一张木椅25万日元也实在是大手笔。“的确买的人很少呢。”“是为了支持手工艺者和技艺传承?”“不完全如此。更多的是欣赏。”他不是以一种居高临下的心态去悲悯或者惺惺相惜,而是充满愉悦感地欣赏不着痕迹的匠心。在他眼里,组装一张椅子与用语言组装诗歌大概没什么不同,与他案头摊开的他的好友—日本著名时尚设计师三宅一生的最新型录里的线条构图也没什么不同。

客厅北面由老式的檐廊伸向庭院。那不是精心修剪布置的庭园,没有像样的墙,齐腰高的草木围成一圈,中间稍有些支撑的篱笆,院子里外的树都自由地伸展,从庭院里抬头看到的天空,只有不大的一块没有枝叶的点缀。用谷川的话说,这是个“杂树林”,是他特意拜托工匠设计的,因为比起高大树木,他更喜欢杂木,比起修剪精致的花,他更喜欢野花。

虽然庭院的风景已经不同,但少年谷川最初就是在这里被诗情击中。在1973年与文艺评论家、诗人大冈信的对谈中,谷川回忆了他的“诗之原体验”。大概在小学一二年级的一个夏日,他比平常早起,来到庭院看到太阳正从院外街尽头的高大的洋槐树背后升起来。那一瞬间,他被一种不是悲伤,不是喜悦,也不是不安和怒恼的感情击中。在那一天的日记里,他写道,今早我有生以来第一次觉得早晨很美。而此前他只在发烧或者买了书这样的事时才写日记。

谷川说,因为风景,因为自然的某种状态而唤起的感动,是他创作诗歌最重要的内核。由这个内核和原点生发出的对于生物,自然和宇宙的独特观察和想象,对于人生悲欢离合,人性千姿百态,存在与虚无的拈花一笑的洞悉和把握,构成了他的创作世界。

谷川每天早晨他都会到院子里散步,去年一整年,他都在早晨同样的时间同样位置,以院子中央的一棵枫树为中心,拍摄院子里的风景。300多张照片在客厅陈设台上的iPad里做成一个相册,记录下院子里的一岁一枯荣和四季的清晨。endprint

细腻抒写四季流转是日本文学自《万叶集》以来的传统。谷川谦虚地表示包括古典在内,他读日本文学并不多。但谈及《20亿光年的孤独》、《天空》、《哨兵》、《小鸟在天空消失的日子》中纯粹的、淡淡的、似乎是与生俱来的哀愁,谷川承认日本人独特的感性以及沉默,崇尚简素、余白等日本的心灵传统和审美都是他创作的底流。

“不过我是个非常淡泊的人。”谷川笑着说。日语中的淡泊不是中文里“淡泊名利”的淡泊,有冷静,甚至冷峻,缺乏感情的意思。谷川表示,他并不完全赞同日本文学物哀的感性世界,不喜欢过于泛滥的哀伤,比如短歌和诞生于明治的,以描绘悲伤恋情为主要内容的“演歌”音乐。谷川的第三任妻子,他最引以为知己的日本绘本作家佐藤洋子曾在《谷川俊太郎的晨昏》中幽默地抱怨说,丈夫说自己听到演歌就要吐,陪着她看最受日本人欢迎的电影《男人很痛苦》系列也非常勉强,看了5年才看完。佐藤洋子意味深长地总结道,在战后食物匮乏的时代,自己穿着木屐握着芋头的时候,谷川大概是拿着可乐穿着皮鞋的。

谷川承认自己在二战中和战后的物资匮乏时代都没有受过苦,作为法政大学校长的独生子,他没有被征兵,没有上过战场,生活宽裕。

作为战后第一批成名的诗人,谷川通常被归入“感性的祝祭”一派,他们不像 “荒地派”和“列岛派”那样直接去反省战争,讴歌和平,主要依靠感性而不是社会性来写诗。吉本隆明等著名评论家批评他们没有社会责任感,今天也仍有意见认为,谷川诗歌之所以被经久地阅读,除了他不断探索语言和意象,另一方面更主要的原因是他的诗歌里没有历史记忆,在任何年代都不会有让读者觉得有陌生感和距离感。记者的一位出身东京某名牌大学哲学系的朋友甚至这样尖锐地说:“这也是一种讨巧。从战后初期走过来的文化人不去触碰历史和记忆,是不是没有尽到文化人的责任呢?”

谷川承认,他确实没有直接的战争体验,他对二战最深刻的印象是空袭的第二天早晨,他与伙伴骑单车看到火灾后的废墟,看到烧焦的尸体横七竖八地倒在路边。他说,这一体验留在了他的记忆中,但他没能从历史文脉或社会文脉去把握,这并不仅仅因为他是个孩子,而是从资质上他缺乏那种历史感觉。他更多是把战争看成自古以来无法停止互相厮杀的人性和人类社会的丑恶。

但谷川也委婉地表示,他的创作观念并不是没有社会使命感。他引用日本近代著名思想家、文艺评论家高山樗牛评论法国作家左拉、挪威作家易卜生和英国作家约翰·拉斯金的话,“在他们面前没有国家,没有社会,没有阶级,唯有人生和人生的尊严”,说自己对此感到共鸣。另外,他认为诗都有“隐含的主题”,即“在接受时代给予的无法避免的影响的同时,思考自己应该怎样生存下去”,对于现代诗的流行化,娱乐化、谷川表达了一定忧虑,他希望诗是“有一定危险性的、有毒的东西”。当记者问及曾为1964年东京奥运会开幕式担任策划的谷川对东京申办2020奥运会成功的感想,谷川立刻说,他拒绝日本媒体所有有关奥运会的采访,因为他反对在地震灾区复兴遥遥无期、核电站事故处理一团疑云的情况下如此劳民伤财。

“以不曾觉察伤害过人的天真”

“只不过是追逐漂亮蝶语的/ 不谙世故的孩子/ 那三岁时的灵魂/ 以不曾觉察伤害过人的天真/ 朝向百岁”(《不谙世事》)

日本著名诗人辻征夫曾感叹,谷川作为诗人十分幸运,这种幸运不是因为他十几岁便得到三达好治这样的大家赏识,而是他因为他进入诗歌的那条路是最靠近诗歌本质的一条路。谷川自己也在《写诗之初》一文中庆幸自己开始创作诗歌时,既不感伤,也没有理念,没有所谓理想、野心,任何先入为主的观点,而是非常诚实的,直接的,即兴的,就像跨上自行车一样,就像按门铃一样轻快地动笔。这种赤子的感性、初心、纯粹一直贯穿着谷川60余年的诗歌生涯。

谷川始终不赞成晦涩的诗歌,虽然他经常以宇宙等抽象主题写作。他认为诗才是最高的文学形式。他承认,他是因为缺乏历史观念,缺乏叙述长故事的能力才放弃写小说,又觉得散文不太适合自己,于是只好写诗。他没有文学体裁等级的意识,也没有读者等级意识。他不同意宫泽贤治提出的“成人童话”的说法,谷川表示,他不会区别读者群来写作,比如诗歌和童谣,并非是一个面向成人,一个面向孩子,他列举了自己曾打过的一个比方,人生就像一棵树,年轮中心是婴儿的自己,这个婴儿应该在每个人心里。他鼓励每个人去承认自己心中的孩子,认为那才是真正的成人。

对灵感枯竭的担忧可谓创作者的宿命。佐藤洋子在《谷川俊太郎的晨昏》中幽默地说,患有忧郁症和低血压的她经常担忧身边的诗人性格过于淡泊,对这个世界失去兴趣,灵魂何去何从,但诗人却在她身边刚合上收音机的书,就嘶嘶地像天使一样睡着。

谷川表示,他原本就不是那种灵感自行喷薄而出的诗人,而是为了对外界作出回应而“一生悬命”努力写作的人。关于灵感来源,谷川表示更多地来自于文学以外的东西,比如音乐,机械,绘画,设计等。

客厅西北角的古董留声机是谷川去年近200万日元买的古董留声机,需要手摇才能播放。他小心翼翼地拿出一张莫扎特的大黑胶唱片,悠悠地摇动,岁月、时空仿佛都跟着那浑厚沉郁旋转起来。谷川表示,买下它完全是出于对机械的爱好和“心灵享受” 。他还兴致勃勃地为我们演示了一架风琴外观的古典音乐盒的音色。从小围着母亲转的谷川受业余钢琴家的母亲的影响,很早就开始接触古典音乐,而谷川的儿子也是一位作曲家、钢琴家。谷川曾表示,音乐与诗是同父异母的兄弟。后来与小泽征尔、坂本龙一成为好友,与宫崎骏动画片的御用作曲家久石让,木村弓也过从甚密。

他翻译西方绘本、漫画,也创作绘本。谷川说,通过创作绘本,他心里那些孩子的部分能够活跃起来,在面对孩子时,成人那些“有些装”的知识、场面话,寒暄话都不管用,自己的最基本的人生观必须受检验。

“贱卖王”

“写在这里的虽然都是事实/但这样写出来总觉得像在撒谎/我有两位分开居住的孩子和四个孙子但没养猫狗/

夏天基本上是穿着T恤衫度过/我创作的语言有时也会标上价格”(《自我介绍》)

关于诗歌如何参与到当下生活,谷川也是一个独特的存在。他步入诗坛时就不赞同当时的诗人们组成同人志小圈子,不愿在商业杂志上发表诗歌的孤芳自赏的态度,因而受到排挤;而今他作为少数经历了时间考验的国民诗人,虽享受沉默,但也绝不孤高遗世,或者经营神秘感,他经常露面于诗歌朗诵会,以及与文学界人士的对谈,他引用大冈信的《宴与孤心》来形容自己既喜欢独处,又享受与其他创作者思想的碰撞。

他不介意将自己创作的语言标上价格。他曾在多个场合谈及,他写诗并多产是因为他必须努力养活老婆孩子。

作词家丝井重里曾半开玩笑地称谷川为“贱卖王”, 因为他不是那种惜墨如金,作品以稀为贵的诗人。他会即兴赋诗送人,也不介意为打字机公司、玻璃瓶公司、保险公司等写广告词,他并不把诗歌看成高贵的,不可让渡给资本的艺术。

井重说,能不吝惜自己的才华和能力,贱卖自己的才华和能力这种行为本身就是对世界价值观的一种挑战,本身就是诗性的行为,就像甲壳虫乐队在苹果唱片公司的屋顶上演奏“get back”、著名浮世绘画家葛饰北斋将自己的画作随手送给小侍从一样。井重认为,这种行为的本质在于无穷的自信,以及乌托邦的世界观。endprint