急诊气管插管患者首次口腔护理适宜时间的研究

2014-02-25曹海燕刘鹏飞柳秋实

曹海燕,班 博,刘鹏飞,柳秋实

近年来,危重症患者的口腔卫生越来越受到关注,其中牙菌斑的累积与口腔卫生水平下降有着密切关系,而清除或抑制牙菌斑增长的简单、经济的方法是口腔护理。目前,对危重症患者口腔护理的研究多集中在护理液、护理方法和频次等方面,而缺少对行急诊气管插管危重症患者入ICU后首次口腔护理时间的研究。急诊气管插管是指在急诊、从急诊转送患者的路上或进行急诊手术时为抢救患者而进行的非计划性气管插管[1],国外有学者建议首次口腔护理时间在插管后12 h内实施[1],也有学者建议插管后越早进行口腔护理效果越好,最好在插管后即刻进行[2],而国内没有明确的规定。因此,本研究旨在探讨急诊气管插管患者首次口腔护理的适宜时间,为后期的临床工作提供依据。

1 资料与方法

1.1 病例纳入和排除标准 患者插管后或急诊手术后带管入监护室,济宁医学院附属医院相关的监护室分别是ICU一区、二区、三区和急诊监护室,4个监护室的相关布局设备和口腔护理方法无差异。纳入标准:(1)入院48 h内行气管插管;(2)预计气管插管持续时间12 h以上;(3)年龄≥18岁。排除标准:(1)住院时间≥48 h后行气管插管者;(2)48 h之内重复插管者;(3)烧伤者;(4)面部受损致口鼻出血者;(5)无齿者;(6)急诊手术时间>6 h者。

1.2 临床资料 选取2012年12月—2013年7月于山东省济宁医学院附属医院(第一作者实习单位)急诊就诊并行气管插管的患者256例,其中13例在收集过程中非计划性拔管、5例死亡而未完成完整收集、3例因病情加重进行抢救,共完整且有效收集235例。其中男124例,女111例;年龄18~83岁,平均(55.5±14.2)岁。将完整收集的前64例患者设为对照组;其后采用随机数字表法分为3组,A组57例,B组60例,C组54例。4组患者性别、年龄、主要诊断、居住环境、吸烟史和手术与否比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

1.3 方法

1.3.1 基本资料收集 征得患者和/或家属同意并签署知情同意书,收集患者基本资料,包括患者姓名、性别、年龄、主要诊断、居住环境、吸烟史和手术与否。

1.3.2 采集时间点的选择 患者气管插管后分别于气管插管即刻、第6 h、第8 h、第10 h和第12 h 5个时间点进行牙菌斑评分和采样。因行急诊插管的患者多需急诊手术,例如神经外科的颅脑手术,通常从麻醉气管插管至手术完成回到监护室需要4~6 h,所以将时间点放到了第6 h;目前国外对于急诊非计划气管插管患者首次口腔护理的适宜时间的研究显示为不能超过12 h[1,3],本研究将最后一次时间点放在第12 h,确保所有患者在前12 h内接受口腔护理。对照组于取完最后一次样本后立即进行口腔护理,将对照组的牙菌斑评分和细菌培养资料进行统计,对照组的牙菌斑评分一直增高,增高转折点在第6 h和第8 h,细菌培养结果显示细菌量在第8 h达到最高点,按照上述结果并结合临床护理人员工作负担将A组、B组和C组分别在第6 h、第8 h和第10 h进行口腔护理。

表1 4组患者一般情况比较(例)

1.3.3 口腔牙菌斑评分 患者气管插管即刻、第6 h、第8 h、第10 h和第12 h,分别对患者上颌前臼齿上的牙菌斑情况进行评分(参照由Silness 和 Loe修订的半定量菌斑指数,分数为0~3分)[4]:牙齿表面看起来很干净记为0分;牙齿表面看起来比较干净,牙龈处有少量菌斑,用锐器可以去除记为1分;牙齿上有大量累积的牙菌斑记为3分;2分介于1分和3分之间。若患者前臼齿缺失,选择前臼齿邻近的牙齿。为减少试验误差,试验者先经口腔相关专业培训,并由同一名口腔专业人员同时评分后取平均数,且评分记录由同一人完成。

1.3.4 牙菌斑的细菌培养 在每个时间点做完评分后,用无菌纱布擦干上颌前臼齿上的唾液,用无菌拭子取牙齿上的牙菌斑后加入0.5 ml缓冲液(由1∶1的10%氯化钾和0.9%氯化钠溶液配制而成),立即送检。3 000 r/min(离心半径25 cm)离心5 min后弃去0.3 ml废液,用定量接种环(定量1 μl液体)进行取样并接种于血平板上,然后放入恒温37 ℃、5%二氧化碳(CO2)培养箱,48 h后取出观察细菌种类并记录生长状况,用半定量法评价即少量、(+)、(++)、(+++)描述细菌的生长情况,分别赋1~4分。若是患者前臼齿缺失,选择前臼齿邻近的牙齿。为减少试验误差,样本采集和接种工作均由同一人完成。

1.3.5 盲法和口腔护理方法 患者的口腔护理工作均由一位临床护理专业人员完成,为减少试验误差,此人员不知晓患者的插管时间和分组情况。口腔护理方法为医院监护室所用的擦拭法,即传统的口腔护理方法;选用的口腔护理液为复方氯已定含漱液(江苏晨牌邦德药业有限公司生产)。

2 结果

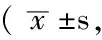

2.1 4组不同时间牙菌斑评分比较 4组不同时间牙菌斑评分比较,差异有统计学意义(F时间=93.496,F组间=54.607,F交互=45.463,P时间<0.01,P组间<0.01,P交互<0.01);其中气管插管即刻4组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);第6 h A组低于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05);第8 h B组低于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05);第10 h C组低于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05);第12 h 对照组高于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05),A组、B组、C组比较差异无统计学意义(P>0.05,见表2、图1)。

4组不同时间点间比较,差异均有统计学意义(P<0.05);对照组第6 h高于气管插管即刻、第8 h高于第6 h,差异均有统计学意义(P<0.05);A组第6 h低于气管插管即刻和第8 h,差异均有统计学意义(P<0.05);B组第8 h低于第6 h和第10 h,差异均有统计学意义(P<0.05);C组第10 h低于第8 h和第12 h,差异均有统计学意义(P<0.05,见表2、图1)。

A组、B组、C组口腔护理后2 h牙菌斑评分差值比较,差异有统计学意义(P<0.05);B组低于A组和C组,差异有统计学意义(P<0.05)。A组、B组口腔护理后4 h牙菌斑评分差值比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表3)。

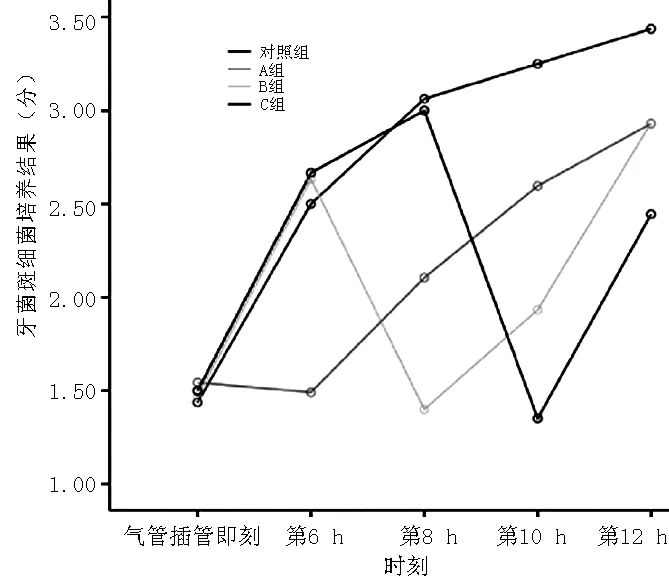

2.2 4组不同时间牙菌斑细菌培养结果比较 细菌培养结果显示,在气管插管后前12 h内患者口腔多为口腔内正常菌群(草绿色链球菌),4例(1.6%)出现表皮葡萄球菌,其中2例(0.8%)在第8 h出现,2例(0.8%)在第10 h出现;1例(0.4%)在第12 h出现了溶血性葡萄球菌。4组不同时间牙菌斑细菌培养结果比较,差异有统计学意义(F时间=65.177,F组间=39.990,F交互=27.900,P时间<0.01,P组间<0.01,P交互<0.01);其中气管插管即刻4组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);第6 h A组低于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05);第8 h B组低于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05);第10 h C组低于其他3组,差异有统计学意义(P<0.05);第12 h对照组高于其他3组,C组低于A组和B组,差异有统计学意义(P<0.05),A组、B组比较差异无统计学意义(P>0.05,见表4、图2)。

图1 4组不同时间牙菌斑评分趋势

Figure1 The trend of dental plaque score at different time points in 4 groups of patients

Table3 Comparison of the difference value of dental plaque score 2 h and 4 h after oral care in experiment group

组别例数口腔护理后2h口腔护理后4hA组57126±072∗154±068B组60080±055153±103C组54139±076∗-F(t)值120830065△P值<001095

注:与B组比较,*P<0.05;-为无此项;△为t值

表2 4组不同时间牙菌斑评分比较分)

注:与A组比较,*P<0.05;与B组比较,△P<0.05;与C组比较,▲P<0.05;与对照组比较,☆P<0.05;与气管插管即刻比较,★P<0.05;与第6 h比较,◇P<0.05;与第8 h比较,◆P<0.05;与第10 h比较,□P<0.05

4组不同时间点间牙菌斑细菌培养结果比较,差异均有统计学意义(P<0.05);对照组第6 h高于气管插管即刻、第8 h高于第6 h,差异均有统计学意义(P<0.05);A组第6 h低于气管插管即刻和第8 h,差异均有统计学意义(P<0.05);B组第8 h低于第6 h和第10 h,差异均有统计学意义(P<0.05);C组第10 h低于第8 h和第12 h,差异均有统计学意义(P<0.05,见表4、图2)。

A组、B组、C组口腔护理后2 h牙菌斑细菌培养结果差值比较,差异有统计学意义(P<0.05);C组高于A组和B组,差异有统计学意义(P<0.05)。A组、B组口腔护理后4 h牙菌斑评分差值比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表5)。

3 讨论

口腔卫生是关乎危重症患者的重要方面,并对患者的全身健康有着重要的影响[5],患者进入ICU后,可因其病理状态、所接受的治疗、ICU的各项治疗设备和无法卫生自理等原因而使口腔卫生环境遭到破坏[6],进而促进口中致病菌的繁殖,因而口腔护理在ICU患者的口腔卫生和全身健康中的作用越来越受到重视。本研究所有患者入ICU后牙菌斑评分和细菌量呈增高状态,这与目前的研究结果[7-9]一致。

3.1 牙菌斑评分 牙菌斑是ICU患者口腔卫生的一个重要方面,其已被证实为呼吸机相关性肺炎致病菌的滋生灶[7]。ICU患者由于自理困难、唾液性质的改变、抗生素的使用导致口腔内菌群改变等因素而成为牙菌斑积累的高危人群,而且随着患者在ICU住院天数的增加,牙菌斑含量也越高[8];另外,行气管插管的患者口腔长期处于开放状态,加之某些药物的影响使得唾液量减少而导致口腔干燥[9],从而促进了牙菌斑的累积。牙菌斑中的细菌可导致多种疾病[10],其中可通过唾液进入下呼吸道引起感染[11]。所以,牙菌斑的清除是口腔护理的一个重点。本研究中,牙菌斑评分是从宏观角度来观察急诊气管插管患者口腔环境的变化,其中对照组的牙菌斑评分结果显示,第6 h即发生增高,第6 h到第8 h之间持续增高,其后的变化程度无差异,除上述因素外,还可能的原因有第一阶段观察时间较长;进行手术的患者因麻醉药物的作用使得唾液分泌减少,从而促进了牙菌斑的累积。行口腔护理后2 h内,B组牙菌斑的增长最慢,可能与在第8 h时牙菌斑的累积速度达到高峰,在此时间点口腔护理能更有效地减少牙菌斑且有效减缓其累积有关;A组在口腔护理后2 h的牙菌斑评分增幅要大于B组,可能的原因是在第6 h牙菌斑的积累速度快,若此时介入口腔护理后牙菌斑的累积速度并不能得到有效抑制;C组在第12 h与其他两组无差异,可能与患者此时插管时间已长,口腔一直处于开放状态,加之在ICU接受治疗等多种因素加速了牙菌斑的累积。综上所述,从牙菌斑评分这宏观角度来看,在第8 h介入口腔护理要比第6 h和第10 h介入更好地减少牙菌斑且能有效减缓其积累,所以第8 h的效果要好于第6 h和第10 h。

图2 4组不同时间牙菌斑细菌培养结果变化趋势

Figure2 The variation trend of dental plaque bacterial culture results at different time points in 4 groups of patients

Table5 Comparison of the difference value of dental plaque bacterial culture results 2 h and the 4 h after oral care in experiment group

组别例数口腔护理后2h口腔护理后4hA组57086±085∗135±086B组60068±083∗168±098C组54122±102 -F(t)值51980980△P值<001006

注:与C组比较,*P<0.05;-为无此项;△为t值

表4 4组不同时间牙菌斑细菌培养结果比较分)

注:与A组比较,*P<0.05;与B组比较,△P<0.05;与C组比较,▲P<0.05;与对照组比较,☆P<0.05;与气管插管即刻比较,★P<0.05;与第6 h比较,◇P<0.05;与第8 h比较,◆P<0.05;与第10 h比较,□P<0.05

3.2 细菌培养 国外有学者对危重症患者口腔中的菌群研究发现,在入院48 h之内,危重症患者口腔内的菌群将发生改变,由革兰阳性链球菌占主导地位转变为致病性较强的革兰阴性菌,其中包括可引起呼吸机相关性肺炎的致病菌[12-13],而本研究只是培养了患者气管插管后前12 h内的牙菌斑标本,此时并没有出现菌群的改变,除了少数患者出现表皮葡萄球菌外,大多数的患者口腔内细菌培养的结果是正常菌群(草绿色链球菌和奈瑟菌属)的增多。草绿色链球菌是健康人口腔中主要的正常菌群,同时也是机会致病菌[14],危重症患者处于生理应激状态,免疫抑制剂的使用使得患者免疫力下降,而且气管插管对患者呼吸道黏膜有一定的损伤,此时原本为正常菌群的草绿色链球菌便可能成为肺炎致病菌[14]。本研究通过采集患者牙菌斑做细菌培养是从微观角度来观察患者气管插管后口腔内变化,对照组患者急诊气管插管后到第6 h和第6 h到第8 h间处于不断增长,这一生长变化与牙菌斑的增长趋势大致相同,可见宏观上牙菌斑增长的同时微观上细菌也在增多;在口腔护理后第2 h和第4 h,A组和B组的细菌量增幅均无差异,且在第2 h均小于C组,可能的原因为气管插管后前12 h内细菌增长在第6 h和第8 h时较为活跃,在第8 h达到高峰,而C组的患者插管时间长,口腔暴露时间长,唾液量减少等因素加速了细菌的繁殖,因而在第6 h和第8 h这两个时间点行口腔护理对于短期内的细菌增长抑制效果要优于第10 h;此外,3个试验组口腔护理后即刻的细菌量无差异,在第12 h C组最低,A组和B组无差异,这可能与间隔此时离C组口腔护理时间最短有关。综上所述,从牙菌斑细菌培养微观角度来看,在第6 h和第8 h实施口腔护理对于短期内细菌增长的抑制效果要优于第10 h。

本研究从宏观和微观的角度观察急诊气管插管患者插管后12 h内口腔内牙菌斑累积和细菌量的变化,可以得出以下结论:(1)气管插管后12 h内牙菌斑和细菌量均呈增长趋势,细菌量在第8 h达到高峰,其后增长幅度无差异;(2)从牙菌斑评分这宏观角度来看,在第8 h介入口腔护理抑制牙菌斑增长效果要优于第6 h和第10 h;(3)从细菌量的微观角度来看,在第6 h和第8 h介入口腔护理短时间内抑制细菌增长效果要优于第10 h,而在这两个时间点哪个效果最好还需进一步的研究;(4)从宏观和微观两者综合考虑,并结合临床工作中护理人员的工作负担来说,在第8 h进行第一次口腔护理效果较好而且可以减少护理人员的工作负担。

本研究局限在一个医院,观察人群地域性比较狭窄,在下一步的研究中还需要扩大样本量并扩大研究地域;另外,因所有样本在前12 h内收集完毕,所以C组在口腔护理后4 h细菌量的变化有待于研究;在第8 h介入第一次口腔护理能否收到良好的效果同时能减少工作人员的工作负担,还需要进行进一步的验证。

1 Grap MJ,Munro CL,Hamilton VA,et al.Early,single chlorhexidine application reduces ventilator-associated pneumonia in trauma patients[J].Heart & Lung,2011,40(5):115-122.

2 Grap MJ,Munro CL,Unoki T,et al.Ventilator-associated pneumonia:the potential critical role of emergency medicine in prevention[J].The Journal of Emergency Medicine,2012,42(3):353-362.

3 Ames NJ,Sulima P,Yates JM,et al.Effects of systematic oral care in critically ill patients:a multicenter study[J].American Journal of Critical Care,2011,20(5):103-114.

4 Fourrier F,Dubois D,Pronnier P,et al.Effect of gingival and dental plaque antiseptic decontamination on nosocomial infections acquired in the intensive care unit:a double-blind placebo-controlled multicenter study[J].Crit Care Med,2005,33(8):1728-1735.

5 Jones DJ,Munro CL,Grap MJ.Natural history of dental plaque accumulation in mechanically ventilated adults:a descriptive correlational study [J].Intensive and Critical Care Nursing,2011,27(6):299-304.

6 Atkinson JC,Wu AJ.Salivary gland dysfunction:causes,symptoms,treatment [J].J Am Dent Assoc,1994,125(4):409-416.

7 Munro CL,Grap MJ,Elswick RK Jr,et al.Oral health status and development of ventilator-associated pneumonia:a descriptive study [J].Am J Crit Care,2006,15(5):453-460.

8 Scannapieco FA,Papandonatos GD,Dunford RG.Associations between oral conditions and respiratory disease in a national sample survey population[J].Ann Periodontol,1998,3(1):251-256.

9 Abe S,Ishihara K,Adachi M,et al.Oral hygiene evaluation for effective oral care in preventing pneumonia in dentate elderly [J].Archives of Gerontology and Geriatrics,2006,43(1):53-64.

10 Fourrier F,Duvivier B,Boutigny H,et al.Colonization of dental plaque:a source of nosocomial infections in intensive care unit patients[J].Crit Care Med,1998,26(2):301-308.

11 Jenkins D.Oral care in the ICU:an important nursing role[J].Nurs Stand,1989,4(7):24-28.

12 Abele-Horn M,Dauber A,Bauernfeind A,et al.Decrease in nosocomial pneumonia in ventilated patients by selective oropharyngeal decontamination (SOD) [J].Intensive Care Med,1997,23(2):187-195.

13 Johanson WG Jr,Seidenfeld JJ,de los Santos R,et al.Prevention of nosocomial pneumonia using topical and parenteral antimicrobial agents [J].Am Rev Respir Dis,1988,137(2):265-272.

14 黄云昆,廖力微,赵云,等.下呼吸道标本中甲型溶血性链球菌的分离和临床致病性初探[J].临床检验杂志,2003,12(5):273-274.