农村残疾人社会融合的影响因素及促进策略

——以“结构洞”理论为视角

2014-02-23赵康

赵康

(民政部社会工作研究中心/北京社会管理职业学院,北京 101601)

农村残疾人社会融合的影响因素及促进策略

——以“结构洞”理论为视角

赵康

(民政部社会工作研究中心/北京社会管理职业学院,北京 101601)

以结构洞理论为分析框架,分析农村残疾人社会融合影响因素发现:无障碍设施短缺和辅助器具缺失,限制了残疾人活动空间及活动频度,造成了他们网络规模小、密度大,妨碍了他们社会交往的机会,并使他们遭遇“亚群体”排斥;“结构洞”偏向残疾人,信息不对称,影响他们享受社会保障及外出务工的便利。因此,促进农村残疾人社会融合必须树立新的残疾人观,增加无障碍设施和辅助器具,完善农村残疾人社会保障和社会网络。

“结构洞”;社会网络;残疾人社会融合

一 问题的提出

在我国,农村残疾人是一个庞大的弱势群体。第二次全国残疾人抽样调查数据[1]显示,截至2006年4月1日,中国各类残疾人总数达8 296万人①,占全国总人口的比例为6.34%。其中农村残疾人口6 225万人,占75.04%。

作为特殊的社会弱势群体,社会融合是残疾人参与社会发展,分享社会发展成果的重要领域之一。但是目前对残疾人社会融合的研究主要集中在融合现状的描述或侧重从某一方面促进其社会融合的对策研究上,缺少对影响残疾人社会融合因素的综合分析,使残疾人社会融合研究表象化,进而影响在此基础上提出的有关促进残疾人社会融合建议的说服力和有效性。

中国知网文献资料数据库显示,到目前为止,有关研究残疾人社会融合的文献有15篇(包括标题为“社会融入”的),其中4篇是综合研究残疾人社会融合的,10篇是从某一方面研究促进残疾人社会融合的,1篇是研究残疾人社会融合的作用的。罗泮等从农村残疾人受教育、培训,家庭经济状况,沟通交流状况,社会支持状况,需求状况,社会事务的参与等6个方面描述了农村残疾人社会融合的现状,其中沟通交流状况也仅描述了沟通交流的对象,而没有分析为何出现这种情况[2]。赵康等从政策措施及法律保障、外出务工、社区排斥、家庭问题、心里特征等方面描述了残疾人社会融合现状[3]。王鑫从基本保障、医疗康复、教育程度、就业状况等方面描述了残疾人社会融合现状[4]。许巧仙从日常社会生活困难、融合教育困难、就业困难等方面描述了残疾人的融合状况[5]。从某一方面促进残疾人社会融合研究的文献中,又主要是侧重通过教育、康复、就业等方面促进残疾人社会融合。以上研究都没有对影响残疾人社会融合的因素做进一步分析。

罗纳德·伯特(Burt)的结构洞(Structural Holes)理论从经济社会学角度出发,认为社会网络中的结构洞不仅有更大的获取非重复资源的机会,而且能给位于竞争场域中的参与者带来更大的收益。这一理论有利于解释残疾人这一社会弱势群体被边缘化的原因,并为促进残疾人参与社会、摆脱贫困、分享社会发展成果,实现残疾人社会融合提供了新的研究视角。

本研究以结构洞理论为分析框架,以四川省越西县农村残疾人日常活动和交往为研究内容,深入分析影响残疾人社会融合的因素。在此基础上,提出农村残疾人社会融合的建议。

本研究以越西县8个乡/镇51个村为中心,在51个村中,每个村选5名残疾人(其中曲可地村选7名残疾人),共257位残疾人为研究对象;每个村选3名非残疾人,共150余位非残疾人(包括残疾人家属)作为访谈对象;每个村选2名村干部,共100余位村干部作为访谈对象。发放257份残疾人问卷,获得有效问卷240份,有效率93.4%;发放130份非残疾人问卷调查,获得有效问卷120份,有效率92.3%;在51个村做了残疾人小组访谈和非残疾人小组访谈(其中25个村做了残疾人家属小组访谈)、村干部小组访谈。在实地调查中,我们发现对社会关系网络的考量并非用封闭式问卷或者直接使用半结构问卷进行调查就能够解决,与残疾人或者非残疾人讨论他们之间的“关系”和交往内容时,他们也有所顾虑。为了解决这些问题,笔者选择书古乡胜利村做蹲点守候和跟踪调查。对以上调查资料,运用统计软件SPSS14.2进行描述分析,并用NetDraw软件绘图,进行切割点和孤点分析,深入揭示农村残疾人社会融合存在的问题及影响因素。

二 农村残疾人社会融合的现状

关于社会融合并没有一个统一的定义,它是一个多维度的概念,机构或学者根据各自的理解对社会融合进行了解释[6]。本研究认为,“社会融合”(Social inclusion)是一个动态的过程,是社会群体拥有均等的机会、全面参与社会互动形成的结果。在社会空间上不受限制,参与社会从而与社会中的其他成员在生活、工作等方面实现有效互动;在交往对象上,能够公平、机会均等地选择或被选择沟通交流伙伴;在基本保障方面,在满足有关社会保障条件的情况下,顺利享受有关保障权利;在经济生活方面,享有与周围群体相似的经济生活水平,进而与社会中的其他人达到完全融入的目的。根据这一界定,我国农村残疾人在社会融合方面存在如下问题。

(一)残疾人活动空间受限

一般来说,人们活动空间越大,社会交往范围也越大,网络规模也越大,获得有差别的信息也越多,也越有机会参与社会活动。然而,我国农村残疾人的活动空间却很有限。近几年我国虽然实施了农村“村村通公路”政策,但广大农村只是把主要街道修通平整,许多小胡同却没有变化。随着部分农民收入的增加,他们在修建新房时选择新修公路的两侧,而大部分农村残疾人家庭短时间内没有修建新房子的计划,一般都住在以前的旧房子里,所以残疾人家庭被迫继续住在交通不便的小胡同里。这些小胡同通常是年久失修,坑坑洼洼,特别是阴雨天,残疾人出行极为不便。另外,农村有的公共活动空间与街道不在同一平面上,村委会广场和活动室建筑比街道高出20~30厘米,没有修建供残疾人使用的坡道,给残疾人尤其是下肢体残疾患者造成了通行不便。

案例1:D610,女,16岁,10岁时得股骨头坏死疾病落下残疾,12岁时下肢完全不能动。2006年某国际助残机构给她免费配置了轮椅。D610说,以前晴天还可以在门口这片空地上玩,听大人聊天讲故事,去年这里建成了村委会,修了个高高的台,自己坐轮椅上不去,只能在这街道上坐坐。

由于以上提到的原因,残疾人活动空间非常狭小,表1是居住相近且年龄相当的男性残疾人与非残疾人近一年来日常活动的空间差异。

(二)残疾人远距离活动频度低

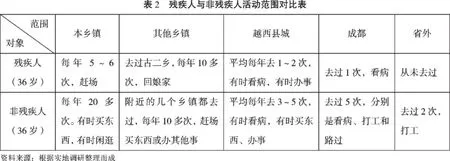

随着国民经济的快速发展,我国交通基础设施也得到了快速发展,为广大国民外出提供了方便,农民工的远距离外出务工的频度大大提高,这不仅为他们增加了经济收入,还使他们增长了见识。然而,与非残疾人相比,农村残疾人社区外活动空间较小且外出的频次偏少。农村残疾人与非残疾人远距离活动范围对比情况见图1,图中只计最远距离,如某人到过省会成都,就不再计算去过西昌、越西县城等地。从图中可以看出,非残疾人去过省外和成都的比率远远高于残疾人,有5%的残疾人未出过村庄。

表2是年龄相仿且住在同一个村的残疾患者和非残疾人最近三年活动空间与外出频度对比情况表。

图1 残疾人与非残疾人活动范围对比情况图

农村人去县城、省会或者更远的地方一般要到3~5公里之外的乡镇坐车,到外地后人生地不熟,还要到处跑着问路,来回转车,对非残疾人轻而易举的事,对残疾人却是困难重重。

案例2:D611,男,63岁,肢体残疾。D611说,由于行动不便,从未走出过行政村。年前,邻居去乡市场卖一头猪,太阳出来前出发,卖过猪就回来,到家时太阳落山了。现在虽然交通发达了,但是从家里到最近的村级公路上有6公里崎岖不平的山路。D611说,自己残疾,年龄也大了,在平坦的路上行走还要拄拐棍,走山路更是困难,没有什么事,自己也不想出去了。

(三)残疾人社会关系网络规模小

社会关系网络是社会融合的重要体现,然而农村残疾人社会关系网络相对较小。实地调研显示,不存在沟通交流障碍②的残疾人占71.3%,存在沟通交流障碍的残疾人占28.8%,其中,不存在社会交往障碍的残疾人中,有53.8%的农村残疾人不主动与人交流;有92.4%的残疾人希望有知心朋友经常与自己聊天,但是42.5%的农村残疾人没有一个好朋友,仅有一个好朋友的占14.3%,2~3个好朋友的占22.6%。邻居在残疾人的社会关系网络中居于首位,高达78.0%,其次是同学占12.2%。

为了形象展示残疾人和非残疾人社会关系网络(其中,E1、E2、M2、R3和U1疾患者),用NETDRAW软件对某自然村村民的社会关系网络进行绘图,见图2。

图2 以个体为分析单位的村民社会关系网络

图中,实心圆圈和空心圆圈均表示个体。另外,空心圆圈表示没有采访到该对象,位于图的左边并且没有连线的圆圈表示孤点。圆圈旁边的字母代码表示所代表的成员对象,双向箭头的连线表示两个个体发生的双向关系。

从图2可以看出,村民交往关系中,个体的连接度在0到20之间,表明这些村民在某段时间内,交往的对象最多达到20个,最少的只有0个。经测算,村民交往的连接度均值为8.26个,而残疾患者E1、E2、M2、R3和U1连接度分别是3、1、3、4和4,其平均值不到总体均值的一半。

(四)残疾人基本保障政策得不到完全落实

我国许多农村政策的具体执行者是村干部,或者说许多农村政策的具体执行过程要有村里的手续。有的村干部并不为残疾人着想,使残疾人不能顺利享受国家赋予残疾人的优惠政策。如,有的村干部在农村残疾人办理残疾证时设置障碍。农村残疾人办残疾证的正常程序是:第一步是到村委会开村民介绍信,第二步是到乡里开户籍证明,第三步是到县医院鉴定残疾等级,第四步是拿着残疾等级证明到县残联办理残疾证。而现实生活中残疾人并不能按此程序顺利办理残疾证。

案例3:大河乡大河村26岁残疾人D615反映,他腿疼7~8年了,膝盖处不能弯曲,他想办残疾证,到村长家开介绍信,村长以各种借口不给开,后来听别人说开介绍信要给村长带包烟,由于他不抽烟,就拿过春节剩下的2.5元一包的烟给村长送去,村长不收,经打听是村长嫌他的烟不好,办残疾证开介绍信给村长送烟最便宜也要10元左右。其他乡镇村庄也有这种情况。

依据国家有关规定,残疾人搞个体经营是应该减免工本费、管理费和部分税收的,但一些工商、税务部门的办事人员不按国家规定办事,使他们享受不到国家对残疾人的优惠政策。

案例4:D616,男,22岁,残疾人有残疾证,靠赶马车从曲可地村到普雄镇来回拉人挣钱维持生计,据D616说自己交的管理费是每天4元和非残疾人一样多,在赶马车运营中从来没有享受过优惠政策。研究者从县工商局了解到,像D616这种情况可以享受免交管理费。后来,D616向运营管理员反映自己可以免交管理费,管理员说没有收到过这种文件,有文件才能免受。D616不知道去哪里找这种文件,管理费还是和非残疾人交得一样多。

(五)残疾人经济收入低,生活水平低下

国家统计局农村社会经济调查资料显示③:2005年末全国农村绝对贫困人口2 365万,初步解决温饱但还不稳定的农村低收入人口为4 067万人,绝对贫困人口与低收入人口合计为6 432万人。2005年,全国有残疾人的农村家庭户人均全部收入为2 260元,而当年全国农村人均收入为4 630元,残疾人家庭人均收入不足非残疾人家庭人均收入水平的一半。农村还有800多万残疾人没有脱贫,占全部贫困人口的1/3,近500万低收入残疾人容易返贫④,见表3。

从表3可以看出,2006年家有残疾人的总收入少于800元的占47.2%,远远高于家无残疾人的27.6%。而家有残疾人的总收入大于5 000元的仅占6.3%,远远低于家无残疾人的30.7%。

三 农村残疾人社会融合的影响因素分析

影响残疾人社会融合的决定因素可以分为物质资本和社会资本,而社会资本的多少是由社会网络决定的。根据伯特的结构洞理论,社会资本对物质资本的获得具有重要的作用。

伯特的结构洞理论认为,在较复杂的关系网络中,占据社会网络中心位置者拥有更多的网络资源,控制着其他连接点之间的资源流动。如果这些资源是非重复性的,它将更有利于行动者目标的实现,这样占据或接近更多的结构洞有利于工具性行为的成功。在伯特看来,社会关系网络是工具性的,网络具有重要的实用功能:第一,有网络的人得到的信息和没网络的人得到的信息差异是很大的;第二,传递信息的时间性、内容的丰富性也与网络有关;第三,网络具有推荐的作用,网络中的关系伙伴可以帮你说话,如在征聘中,由于被人推荐而更易获得机会。另外,网络可以帮助你控制局势,提高讨价还价的地位,网络使得参与者处于竞争优势地位。网络和结构洞的社会资本具有密切关系:网络规模与结构洞的社会资本正相关;网络密度与结构洞的社会资本负相关[7]。

(一)无障碍设施短缺和辅助器具缺失限制了农村残疾人的活动空间,造成了残疾人网络密度大、结构洞有限、重复信息多,妨碍了残疾人扩大社会交往机会

残疾人与社区成员的沟通交往及社区成员对残疾人的态度是农村残疾人社会融合的重要组成部分。了解外界事物有利于人们增长见识,提高个体综合素质,有利于残疾人参与社区群体之间的沟通交流。然而,残疾人长期生活在一个熟人社区,流动性差,相互之间非常熟悉。正如费孝通先生所说,到了人家家里去,推门就进,即使敲敲门,说声“我”,就行了。在熟人的世界里,一声“我”就能判断来的是什么人。进而,彼此关系熟悉到一定程度就不用说话了[8]。由于活动空间有限,社会关系网络简单,残疾人主要交往对象(家庭成员除外)排在第一位是邻居,达60.0%;排在第二位的是亲戚,达28.8%;排在第三位的是同学和老师,占10.0%;其余为其他。受活动空间的限制,农村残疾人沟通交流中的信息多是关于日常生活的琐事,残疾人参与社会沟通交流的机会由此受到限制。

用结构洞的理论解释,就是他人为了使自己的网络更有效,不愿意为得到冗余性的信息而构建自己的社会关系,而这种意愿恰把长期活动在某个熟人社会的残疾人排除在网络外。

(二)无障碍设施缺失和辅助器具短缺导致了残疾人远距离活动频度低,造成了残疾人网络规模小、信息量有限,其结果是在公共活动空间遭遇“亚群体”排斥

古人云:“行千里路,读万卷书,布衣亦可傲王侯。”可见远行对开阔视野、增长见识、扩展社会关系网络的重要性。残疾人由于无障碍设施缺失和辅助器具短缺导致了远距离活动频度低。

不同的公共活动空间有不同的活动主体。村民们在长期的互动过程中依据各自的性格、爱好等建构并确定稳定的交往对象和朋友圈,最终可能形成“亚群体”。在村委会活动的人一般是以村干部及村干部的亲朋好友为主;小卖部、经销店是爱吸烟、喝酒及爱下棋、打牌人常去的地方;街道及村民门口则是妇女及老年人常呆的地方。

很多公共空间存在排斥弱势群体现象,弱势群体的发言不被重视,属于公共空间内的“孤单人群”。残疾人作为社会弱势群体,他们不但活动空间受到限制,而且在群体互动中也往往受到排斥。这种现象在青年残疾人群体中尤其普遍,青年残疾人所谈的主要是村里的具体事情,而青年非残疾人谈论的主要是去过某地、某地有什么新鲜事、某地是否好找工作以及工资情况怎么样等等。在这种情况下,在公共活动空间,残疾人往往单独地默默地坐在一处只能安静地坐着听别人聊天。

(三)“结构洞”偏向残疾人,信息不对称,影响残疾人享受政府的优惠政策

国家的优惠政策是指国家或地方政府对社会成员,特别是生活有特殊困难的人群生产经营或者生活进行鼓励和照顾的一种特殊规定。按有关规定,只要符合该条件的人群都可以享受有关优惠政策。但是,如果政策的执行者对政策的享受者隐瞒或者控制该信息,或者有意不执行该政策,则“结构洞”就形成了。其结果是处于结构洞另一端的残疾人就享受不到相关政策的优惠。例如,村干部在办理残疾人证件时的寻租现象,基层执法者不执行对残疾人的优惠政策等,都属于此类现象。

(四)网络规模小,结构洞的存在,影响着农村残疾人外出务工增加收入和生活水平的提高

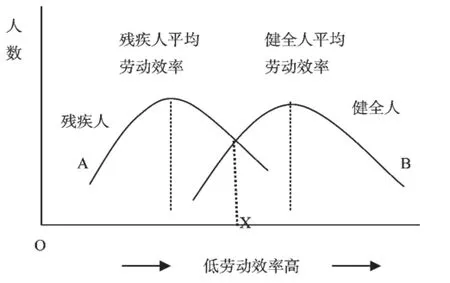

有资料显示,目前我国农民外出务工与居家务农收入差仍在3倍左右,再加上外出务工对其家庭农业收入影响并不大,所以大部分农民尽量选择外出务工。然而残疾人外出务工却遭遇诸多障碍,就“结构洞”视角而言,用人单位对残疾人缺乏全面了解是其对聘用残疾人持消极态度的主要因素。熊斌、董志强等学者在对重庆市残疾人实证研究的基础上,从信息社会学的视角出发,建构了一个残疾人在劳动力市场上被排斥的理论模型[9],见图3。

以上模型表明,在劳动效率低于X时,企业雇用残疾人A比雇用健全人B能获得更高的劳动效率。如果企业拥有A、B两人的完全信息,则企业便会理性地选择雇用A。但在劳动力市场上,用人单位并不知道劳动效率低于X时,A的劳动效率大于B的劳动效率,在这种情况下“结构洞”便产生了,企业往往会招聘健全人B。

另外,残疾人社会关系网络规模小,也影响残疾人外出务工信息的获得。有些非残疾人因为“结构洞”——对残疾人缺乏了解,为了减少“麻烦”而故意对残疾人隐瞒外出务工的信息。

四 促进农村残疾人社会融合的策略建议

残疾是人类社会发展进程中不可避免的社会代价,保障残疾人平等地参与社会生活,促进残疾人社会融合是构建和谐社会的理性选择,是全社会义不容辞的责任。在促进残疾人社会融合中,应该多角度、全方位综合考虑。

(一)树立、宣传新的残疾人观,营造残疾人社会融合的环境条件

图3 劳动力市场对残疾人的就业排斥模型图

以“平等·参与·共享”为核心内容的现代文明社会的残疾人观逐渐形成。我们要坚持科学发展观,从构建现代和谐社会出发,宣传新残疾人观的内涵,营造农村残疾人社会融合的社会环境条件,增加农村残疾人社会网络的“结构洞”规模。具体地说就是:通过电视、报刊等公共宣传渠道进行新残疾人观的公益宣传;利用“残疾人日”、“爱眼日”、“爱耳日”等特定节日,在农村田间、地头、集贸市场等人群集聚的地方进行新残疾人观的大众化宣传,为农村残疾人社会融合营造良好的环境条件。

(二)加强无障碍设施建设和辅助器具的配备,为残疾人社会融合创造基本的物质条件

无障碍设施建设短缺和辅助器具的缺失是影响残疾人外出和参与社会活动、扩大社会关系网络规模的基本物质条件。政府和社会有责任加大相关投入为残疾人提供无障碍设施并配备相应的辅助器具。具体地说就是:地方政府要负责落实国务院颁布的《无障碍环境建设条例》、《无障碍建设“十二五”实施方案》,将无障碍建设纳入新农村建设规划,建立健全无障碍建设长效工作机制;引进、设计、开发适合不同类型农村残疾人的辅助器具;资助农村残疾人,尤其是为农村贫困残疾人配备合适的辅助器具。

(三)建立、健全社会保障工作,为残疾人享受基本社会保障创造条件

残疾人是社会特殊而有困难的群体,对这个群体实施社会保障是国家和社会应尽的责任。对残疾人社会保障的实施,不仅有利于残疾人生活、生产和发展,而且有利于社会对残疾人的全面认识,弥补因“结构洞”的存在而影响残疾人享受社会保障的机会。这就要求除对农村残疾人进行身份制的普惠制补贴外,要以农村残疾人家庭为单位,进行经济条件的摸底调查,为农村贫困残疾人提供多渠道、多维度的基本生活的兜底性社会保障。

(四)残疾人积极主动构建社会关系网络,同时在更大的范围内拓展“结构洞”

“结构洞”理论认为,开放的社会关系网络是指参与者与社会群体之外的人建立联系,这有利于“机会”跨越结构洞为“参与者”增加价值。社会关系网络越多,“结构洞”越多,个体得到的不重复信息就越多,拥有的战略资源就越多,可替代选择也越多,也就是说,个体与之发生关系的另一方不是一个紧密联系的整体,除了和对方发生关系外,还有其他选择。同时,这也保证了使“结构洞”尽可能出现在与个体具有竞争关系的另一方,而不是个体一方,以利于个体占有社会关系带来的信息和控制收益。这就要求社会各界,尤其是企业要为农村残疾人提供非农就业机会,扩展残疾人的增收渠道,增强残疾人经济的独立性;与此同时,农村残疾人也要积极参与农村各类选举、农社组织等活动,积极主动构建自己的社会关系网络。

注释:

①目前为止,这是关于全国残疾人总数最准确的数据,为了更新数据,2012年3月,中国残疾人联合会曾在此数据的基础上推算2010年末我国残疾人总人数为8 502万人。参见中残联网址:http://www. cdpf.org.cn/ggtz/content/2012-03/12/content_30382667.htm。

②存在社会交往障碍的主要是指听力残疾患者、言语残疾患者、视力及智障患者,本研究认为肢体残疾不存在社会交往障碍。

③为了使资料显得更加权威,本研究采用第二次残疾人普查时的数据。

④根据《第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报》数据计算出来的。

[1]第二次全国残疾人抽样调查办公室.第二次全国残疾人抽样调查主要数据手册[M].北京:华夏出版社,2007:4.

[2]罗泮,等.农村残疾人社会融合现状调查及思考[J].农村经济,2008 (12):121-124.

[3]赵康,等.农村残疾人社会融合研究[J].安徽农业科学,2008(5): 5624-5625.

[4]王鑫.残疾人社会融合:现况及分析[D].济南:山东大学,硕士论文,2011:30.

[5]许巧仙.社会包容视角下残疾人社会融入的困境与出路[J].学海,2012(11):61-65.

[6]林闽刚,等.欧盟反社会排斥政策探讨[R].公共管理高层论坛,2006:276.

[7]BURT R.Structural Holes:The Social Structure of Competition[M]. Cambridge,MA:Harvard University Press,1992:62.

[8]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998:52.

[9]熊斌,董志强.残疾人力资源开发——一般分析以及基于重庆的实证研究[M].成都:四川大学出版社,2002:171.

(责任编辑:张群喜)

Influencing Factors and Promoting Strategies for Social Integration of Rural Disabled——Perspective of“Structural Hole”

ZHAO Kang

(MCA Social Work Research Center/Beijing Vocational College of Social Administration,Beijing 101601,China)

This article,taking the“structural hole”theory as the analysis framework,analyzes factors influencing the social integration of the disabled and draws the following conclusion:Shortage of the barrier-free facility in rural area limits the rural disabled’s activity space and frequency and impedes their social community opportunity.Asymmetrical information prevents them from enjoying social security and going out to work.Therefore,we should add the barrier-free facility and improve social security and social network in rural area.

“structural hole”;social network;social integration of disabled

C912.3

A

1674-9014(2014)04-0054-07

2014-04-20

英国海外救助署“中国残疾人社会融合项目资金”资助。

赵康,男,北京市人,民政部社会工作研究中心/北京社会管理职业学院讲师,博士,研究方向为农村发展、弱势群体社会融合。