特低渗透薄互层油藏整体压裂开发技术

2014-02-17项琳娜吴远坤汪国辉王春红孙爱艳

项琳娜,吴远坤,汪国辉,王春红,孙爱艳

(中油冀东油田分公司,河北 唐山 063004)

引 言

特低渗透油藏中孔喉结构致密,存在启动压力,流体在孔隙中的流动能量弱,开发难度较大[1]。由于受岩性控制南堡油田X断块油藏主要为层状油藏,构造继承性较好,油层分布稳定。主要发育近东西向平行于大断层的小断层及裂缝。油藏埋深为 3 200~3 400 m,平均孔隙度为16.3%,平均渗透率为2.8×10-3μm2,为中孔、特低渗大孔细喉较均匀型储层。X断块地震资料分辨率低,有利储层分布预测困难;岩性细,束缚水饱和度高,可动流体评价难度大;纵向油层多,但单层厚度小,平均厚度为4 m左右;天然能量弱,单井自然产能低,稳定期平均单井日产油为3.5 t/d。针对这类油藏需要通过整体压裂技术才能合理有效开发。

1 整体压裂开发技术

1.1 精细地质研究

通过“旋回对比,分级控制”逐级细分对比,将X断块砂体分为3个砂组,每个砂组6个小层。根据砂体成因分析,确定砂体规模及砂体连续性。横向上砂体规模一般为2~4个井距,砂体连续性较好,局部受微相控制,连续性较差。单砂层厚度为2~10 m,油层单层厚度为1.0~9.6 m,平均为4.2 m。

1.2 相控地质建模技术

在精细解释单井储层及沉积微相的基础上,建立小层不同微相的平面、垂向概率分布趋势图,进而以这2种趋势图为约束,采用随机模拟算法[2]模拟X断块的沉积微相。在模拟出符合地质规律的沉积微相模型后,以储层物性解释数据为基础,采用在沉积微相控制下的序贯高斯模拟算法对储层物性参数进行模拟,模拟X断块储层物性模型。从模拟的平面图可看出(图1、2),储层物性的平面分布变化较快,与沉积微相的平面展布趋势较一致,栅状图和连井剖面图较好地反映出了储层具有较强的平面非均质性,同时也刻画出了厚砂层的层内物性韵律特征,反映出层内具有较强的非均质性。地质模型较好地继承了前期地质研究成果,基本反映了地下油藏的真实状况,为油藏数值模拟奠定了基础。

图1 X断块X1小层孔隙度栅状模型

1.3 开辟定向井压裂试验先导区

图3 X断块压裂先导试验区

由于是首次在南堡油田特低渗透薄互层油藏实施整体压裂技术[3],因此,压裂先导试验区的选取对于指导全区的整体压裂至关重要。平面上,选择位于构造较高部位,离油水界面较远的位置,且综合考虑油层随构造变化规律性、砂层厚度展布稳定性和油井产量等因素选择试验区(图3)。试验区单油层厚度集中在1~5 m,相对全区更薄,试验区石油地质储量为90.5×104t,油层为Ed2Ⅲ16~Ed2Ⅲ25,平均孔隙度为17.5%,渗透率为1.44×10-3μm2,物性差于主体区。压裂方案设计为压裂4口油井和1口注水井(X4817井),并选择1口注水井(X4819井)作为裂缝监测点。

1.4 缝网匹配优化

综合考虑数值模拟结果(表1)和试验区具体情况,压裂先导试验区定向井组采用排状交错井网,主体区推荐初期采用菱形反九点井网[4-7],后期转为排状交错注水[8]。

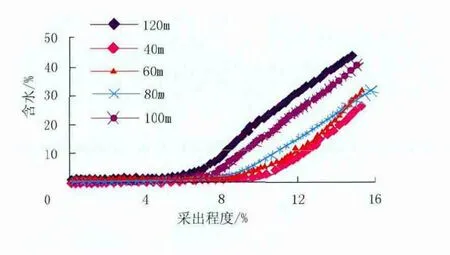

结合调研资料、数值模拟结果、本区合理生产井距及工程因素分析认为,油井裂缝半长为80 m左右(图4),注水井裂缝半长为40 m左右(图5),导流能力[9-10]为20 ~30 μm2·cm(图6)较为合理。

表1 X断块不同井网形式下的数值模拟结果

图4 油井不同裂缝半长下采出程度与含水关系曲线

图5 注水井不同裂缝半长下采出程度与含水关系曲线

1.5 压裂工艺

从岩石力学实验结论来看,南堡X断块地层硬度适中,可以满足压裂需求。但由于受平台条件限制,X断块单井斜度较大,为20~45°,平均为30°左右,实施难度大于直井。针对大斜度井压裂,采用大型混凝土压裂物理模型[9-10]开展大斜度井裂缝起裂和延伸机理研究,认为射孔时要考虑裂缝起裂情况,优化射孔相位为60°;且压裂时2个水平应力差保持为5~6 MPa,垂直应力与最大水平应力之差为23 MPa较为合理;同时加入段塞打磨裂缝。

图6 不同导流能力下油井含水与采出程度关系曲线

2 压裂效果

南堡X断块共压裂油井23口,较压裂前平均单井日产油提高2.5倍。不同注水井组压裂效果对比表明,超前注水井组平均压裂增产3.7倍,优于同步注水井组平均压裂增产倍数(2.0倍)。累计注采比为0.0~1.0时,平均单井增产倍数小于4.0,累计注采比为1.0~2.0时,平均单井增产4.0~5.0倍,累计注采比大于2.0时,平均单井增产5.0倍。

应用实例:X4822井于2011年4月投产,生产至2012年7月,油压为0.4 MPa,套压为0.8 MPa,日产液为2.6 m3/d,日产油为2.3 t/d,产液量较低。根据压裂设计,该井于2012年8月设计压裂裂缝半长为80 m,裂缝总高为39 m,导流能力为20 μm2·cm。压裂后下 Ø38mm 泵 +Ø5 mm 油嘴生产,油压为4.4 MPa,套压为14 MPa,日产液为24.6 m3/d,日产油为24.3 t/d,产量提高9.6倍,截至目前已累计增油8 300 t,压裂效果显著。

3 结论与建议

(1)在特低渗透薄互层油藏开发中采用定向井网开发压裂技术,解决了特低渗油藏有效开发的难题,实现了低渗、特低渗油藏储量规模高效开发。

(2)整体压裂在特低渗透油藏开发中对储层的改造作用明显,可取得较好的开发效果。随着压裂工艺的不断完善,特低渗透油藏采出困难的问题将会大大改善。

(3)特低渗透油藏储层物性差、压力传导速度慢,整体开发压裂技术应用在超前注水井组增产效果明显好于同步注水井组。

(4)开发特低渗透油藏,初期采用菱形反九点井网是可行的,可以延长油井见水时间,改善注水效果。但应观察注水井吸水能力的变化情况,当无法满足注采平衡时应及时采取增注措施或转为交错排状井网。

[1]路智勇.营11低渗透油藏高效开发技术及应用[J].企业技术开发,2012,31(23):9-10.

[2]谢锐杰,张艳文,秦刚,等.相控建模在红连油田精细油藏描述中的应用[J].岩性油气藏,2011,23(1):86-89.

[3]汪勇章,盛建明,吕军,等.文33块沙三上段油藏整体压裂改造技术[J]. 特种油气藏,2006,13(3):78-80.

[4]薛云飞,陈勇,刘炳康,等.龙虎泡低渗透油田井网适应性研究[J].大庆石油地质与开发,2004,23(6):301-305.

[5]张学文,方宏,长齐梅.低渗透油田开发注采井网系统设计探讨[J]. 石油勘探与开发,2000,27(3):57-59.

[6]刘子良,魏兆胜,等.裂缝性低渗透砂岩油田合理注采井网[J].石油勘探与开发,2003,30(4):85-88.

[7]周锡生,穆剑东,等.裂缝性低渗透砂岩油藏井网优化设计[J]. 大庆石油地质与开发,2003,22(4):25-31.

[8]毕研斌,邢洪斌.低渗透油田合理注采井网系统探讨[J]. 低渗透油气田,1997,2(4):25-28.

[9]龚明.计算酸压裂缝导流能力的新模型[J].天然气工业,1999,19(3):235-356.

[10]罗天雨,赵金洲,等.薄层多层压裂的拟三维模型及应用[J]. 特种油气藏,2005,12(6):60-64.