高邮凹陷断阶带古新统断裂特征与形成机制

2014-02-17廖文婷王小阳

王 力,胡 斌,廖文婷,陈 俊,王小阳

(中石化江苏油田分公司,江苏 南京 210046)

引 言

高邮凹陷构造上隶属于苏北盆地东台坳陷,是盆地内沉降幅度最大、油气资源最为丰富的一个凹陷。近年来,在其南部断阶带的方巷、许庄、竹墩、陈堡等地区陆续取得了一系列勘探新发现,展示出了良好的勘探前景,其中尤以古新统油气最为富集。南部断阶带属于典型的复式油气分布区[1-3],受多期构造运动的影响,构造破碎、断裂发育,给该区的圈闭识别和勘探部署带来了不少困难。许多学者对研究区古新统的断裂构造特征与成因机制进行了研究[4-9],但至今尚存在争议。基于高精度三维地震资料和丰富的地质信息,对高邮凹陷南部断阶带古新统断裂构造进行了系统解析,并结合区域构造背景分析和物理模拟实验对比研究,阐明了不同级别、不同类型断裂构造的形成机制,为该区的油气成藏研究和下步勘探部署提供了依据。

1 区域地质概况

高邮凹陷位于东台坳陷中部,面积约为2 670 km2。属于典型箕状凹陷,具有南断北超、南陡北缓、南深北浅的特征,由南往北可进一步划分为南部断阶带、中部深凹带和北部斜坡带3个次级构造单元。南部断阶带是指真①和真②断层、吴①和吴②断层之间的狭长地带,分别对应着真武断裂带和吴堡断裂带(图1)。前者位于研究区西段,整体走向为NEE向;后者位于研究区东段,整体走向为NE向。

图1 高邮凹陷南部断阶带T33反射层(阜宁组二段底部)断裂分布

研究区形成于晚白垩世仪征运动,之后又经历了吴堡、真武、三垛等多期构造运动[7,10],导致区内发育了复杂的断裂系统。自下而上发育了泰州组(K2t)、阜宁组(E1f)、戴南组(E2d)、三垛组(E2s)、盐城组(Ny)和东台组(Qd)等。南部断阶带呈现为窄条状,为深入阐明其形成机制,对斜坡带的断裂构造也展开了对比分析。

2 断裂构造特征

2.1 断裂平面展布特征

从平面上看,研究区断裂构造极为发育,且具有走向多变、规模不一的特征(图1)。其中,真①断层作为研究区同时也是苏北盆地的南部边界断层,具有规模大、延伸远的特征,西起黄珏东至周庄,总长度约为71 km。在平面上呈现出明显波状弯曲转折特征,属于典型的波瓦状伸展构造,为一级控盆断层。吴①断层则控制了研究区的东南部边界,也具有延伸远、弯曲转折的特征,属于亚一级控凹断层。真②断层和吴②断层具有与上述边界断层协同弯曲变化的特征,明显受其控制,为控制断裂带的二级断层。此外,研究区古新统还发育了大量与主干断层平行或斜交的的三、四级断层,不同尺度、不同级别、不同性质的断层交织在一起则构成了复杂的断裂系统。其具有明显的分段性,自西往东可以分为3段,不同区段的断层走向、组合方式等差异明显。

西段是指纪3断层以西地区,主要受真武断裂带控制。该区段内真①断层走向虽然存在变化,但整体上呈NEE走向。受真①断层的控制,该区段断阶带和斜坡带均主要发育NEE向次级断层,其往往延伸较长,并呈平行式展布。此外,许庄地区次级断层之间还发育一些NNE向和NWW向的小断层,其形成与主断层走向变化引起的局部应力条件有关。

过渡段是指纪3断层以东至周庄地区,即真武断裂带与吴堡断裂带的过渡地带。主边界断层自西往东也由真①断层逐渐过渡为吴①断层,其走向变化较大,整体上表现为弧形,因而斜坡上也主要发育弧形次级断层;而断阶带内还发育大型变换断层——NNE向纪3断层[7],因而其次级断层走向多变,这也充分证实了一、二级断层走向对三、四级断层具有控制作用。

东段即陈堡地区,受控于吴堡断裂带。该段吴①断层整体上呈现为NE走向,而断阶带和斜坡带则主要发育近EW向羽状断层,其与吴①断层、吴②断层呈低角度斜交,表明该区段明显具有张扭性质。这些次级断层与西段相比在延伸距离上明显要小。

2.2 断裂剖面发育特征

从图2不难看出,真①断层倾角在纵向上变化显著,浅层约为50°,深层降至20°,明显向深部滑脱。其在泰州组沉积时期已经开始活动,断距大、活动时期长,为典型的铲式边界正断层。吴①断层发育特征与之类似。真②断层倾角较真①断层要大,且具有深层合并、浅层分散的特征,用真②-1和真②-2加以区分。其与吴②断层均形成于吴堡运动末期(古新统沉积末期),是控制始新统戴南组、三垛组沉积的二级断层,对古新世断层的形成无明显控制作用。

与平面特征相似,南部断阶带不同区段断裂构造的剖面特征也具有明显的分段性。其中,西段真①断层下切至古生界,上切至新近系盐城组,倾向NNW(图2a)。该段古新统次级断裂较为发育,基本都切割了泰州组和阜宁组,于泰州组沉积时期开始活动,阜宁组沉积时期进入活动繁盛期。呈同向阶梯状排列,并向下延伸交于真①断层之上,构成典型铲式扇特征;上部则被古新统沉积末期发育的真②-2断层所削截,始新世以来未能继续活动。

受走向变化影响,过渡段主边界断层倾向变化也较大,自西往东呈现为N—NNW—W—NW的变化特征。其对高邮凹陷控制作用明显,上盘地层受其控制,向NNW或NW翘起。断阶带内古新统次级断层相对不发育,构造相对简单,呈现为“y”字形特征(图2b)。

东段吴①断层也表现出铲式正断层特征,倾向NW。该段古新统次级断层数量较少,断面依次北倾,呈阶梯式分布,向下被吴堡运动末期形成的吴②断层所切割,构成复式“y”字形特征(图2c)。这些次级断层大多切割了泰州组、阜宁组、三垛组,也于泰州组沉积时期开始活动,阜宁组沉积时期活动明显增强,始新世以来还发生了继承性活动。其断距、活动强度均较西段次级断层要小,进一步表明了二者的形成机制存在差异。

3 断裂形成机制

3.1 区域构造背景

研究区隶属于苏北晚白垩世—新生代盆地,地处苏鲁造山带南侧的扬子板块北缘。中—晚三叠世华北板块与扬子板块发生了陆—陆碰撞,在形成大别—苏鲁造山带的同时致使其南侧的扬子板块北缘成为前陆变形带,形成了一系列平行于造山带(走向NEE)的北倾逆冲断层[11-12],从而构成了高邮凹陷内NEE向基底断层,真①断层的前身即为此类断层的典型代表。晚侏罗世,太平洋区伊泽纳崎板块以低角度高速斜向俯冲于中国东部大陆边缘之下,致使中国东部开始受控于太平洋板块运动,形成了一系列以郯庐断裂带为代表、NNE向左行平移断裂[11,13],即构成了高邮凹陷 NNE 向基底断层,吴①断层的前身即为典型代表。这2类基底断层构成了高邮凹陷乃至苏北盆地的基底断裂系统,并对盆地的形成和演化具有重要影响。

图2 高邮凹陷南部断阶带地震解释剖面

晚白垩世初期,太平洋板块向中国东部大陆边缘正向俯冲,导致陆壳由挤压应力场转变为NNW—SSE向拉张应力场,即“黄桥转换事件”[14],苏北盆地则在此拉张背景下开始形成。始新统,区域应力场转变为近SN向伸展[15],盆地表现出强烈断陷特征。新近纪以来,西太平洋板块开始出现弧后扩张及弧后盆地,区域应力场呈现为近SN向弱拉伸,断裂活动趋于停止,盆地也逐渐进入拗陷阶段。

3.2 物理模拟实验

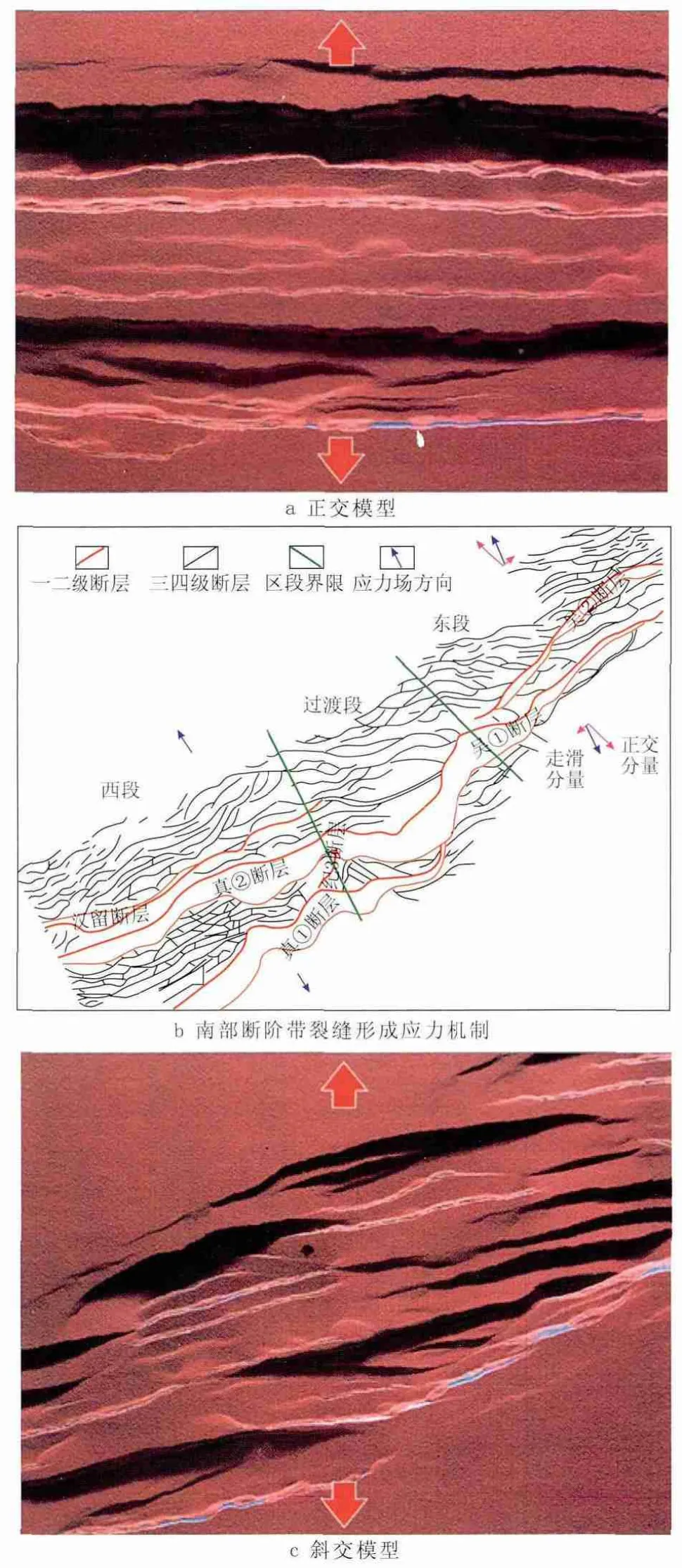

物理模拟实验是研究构造形成过程与成因机制最为直观有效的方法之一。本次研究主要将Mcclay等人[16]所开展的物理模拟实验结果与研究区断裂体系特征进行对比,探讨其形成机制。实验是在变形装置上进行的,通过调节其中金属滑动板与拉张方向的角度,分别进行了正交模拟和斜交模拟,实验结果如图3所示。

正交模型即伸展带模型垂直于拉张方向,受纯张应力,其变形特征如下:地堑和地垒发育,并贯穿于整个裂谷系统;平直断层发育,延伸距离长,走向近似,并与裂谷长轴方向近于平行,所形成的断陷总体上具有一定程度的对称性(图3a)。斜交60°模型即伸展带模型与拉张方向呈60°夹角,模型受张扭性应力作用,可分解为垂直于伸展带的拉张应力分量和沿伸展带方向的剪切应力分量,因此,其变形特征与前者差异明显。模型中半地堑较为发育,但往往规模较小、范围局限、不具有贯穿性;斜列式或雁列式断裂系统发育,延伸距离短,断层走向与裂谷长轴方向呈一定角度,所形成的断陷总体上不具有对称性(图3c)。实际情况下,斜交模型中裂谷长轴与拉张方向的夹角在不同地区可能不同,但是其与正交模型的差异是始终存在的,只是程度不同。

图3 模拟实验结果[16]与南部断阶带T33构造图对比

将南部断阶带古新统断裂展布特征分别与正交模型和斜交模型模拟结果进行对比,认为研究区不同区段断裂构造的形成机制明显不同。其中,西段与正交模型模拟结果相似:平直断层发育,延伸距离长,大多呈平行式展布,且近于平行凹陷西段长轴方向(NEE向)。而东段则与斜交模型模拟结果更为近似:斜列式断层发育,延伸距离相对要短,与主边界断层斜交,与裂谷长轴方向(NE向)呈一定角度,具明显走滑特征。上述分析表明,西段断裂构造形成于纯拉张应力作用,而东段断裂构造则形成于张扭性应力作用。

3.3 断裂形成机制

在区域构造背景分析的基础上,通过对断裂构造发育特征的系统分析,并结合物理模拟实验对比研究,查明了南部断阶带古新统不同类型断裂的成因机制。盆地形成前往往存在早期的基底断层,而这些基底断层是地壳内的薄弱带,在盆地发育早期易于复活[17-18],并常成为盆地的边界断层。前已述及,高邮凹陷存在着2种方位的基底断层,而真①断层就是基底断层复活的产物。其主体上是沿着NEE向基底断层复活,具体过程中又部分追踪了NNE向基底断层,最终复合成波状弯曲的大型边界正断层,总体走向NEE。

晚白垩世—古新世区域拉伸方向为NNW—SSE,与西段边界断层——真①断层走向(代表基底断层复活优势方位)近乎垂直,因而处于正向拉伸状态。众所周知,在纯拉伸应力场作用下,新形成的正断层基本上垂直于区域拉伸方向,因而该段新生了大量NEE向正断层,呈平行式展布,且规模与数量均较大。

东段边界断层——吴①断层也是由基底断层复活而成,并呈现为波状弯曲特征,总体走向为NE向。由于吴①断层走向与区域拉伸方向斜交,因而处于斜向拉伸状态[18]。主伸展应力可分解为NW—SE向正交分量和NE—SW向走滑分量(图3b),正是该右行走滑分量导致了一系列近EW向羽状断层的发育。与西段相比,其正交拉张分量明显要小,因而次级断层的延伸距离、断距均较小。而过渡段作为真武断裂带与吴堡断裂带结合部,也是西段NEE向断层向东段近EW向断层过渡的区域,因而主要发育弧形断层。

4 结论

(1)南部断阶带古新世主要发育真①、吴①等主边界断层以及大量与之平行或斜交的次级断层,不同区段次级断裂的发育特征差异明显:西段以NEE向平行断层为主,且规模较大;过渡段主要发育弧形断层;而东段则以近EW向斜列式断层为特征,其延伸距离、断距较西段均要小。

(2)高邮凹陷基底断裂系统主要包括NEE向北倾逆冲断层和NNE向左行平移断层。真①断层主体上沿NEE向基底断层复活,局部又追踪了NNE向基底断层,因而呈现出波状弯曲特征,吴①断层也具有类似的成因。

(3)不同区段古新统次级断裂的形成机制不尽相同:在NNW—SSE向区域伸展应力下,西段真①断层受到正向拉伸,因而该段新生了大量NEE向平行正断层;东段吴①断层遭受了斜向拉伸,其右旋张扭作用派生了一系列近EW向羽状断层;二者结合部主要发育弧形断层,起过渡作用。

[1]邱旭明.苏北盆地真武-吴堡断裂带的构造样式及圈闭类型[J]. 石油天然气学报,2005,27(3):278-280.

[2]毛凤鸣,陈安定,严元锋,等.苏北盆地复杂小断块油气成藏特征及地震识别技术[J].石油与天然气地质,2006,27(6):827-840.

[3]杨新明.高邮凹陷南断阶许庄-竹墩地区断层发育演化和油气成藏[J]. 海洋石油,2010,30(2):19-22.

[4]刘小燕,曹冰.高邮凹陷下第三系阜宁组构造特征分析[J]. 小型油气藏,2003,8(4):1-5.

[5]戴俊生,王霞田,季宗镇,等.高邮凹陷南断阶东部阜宁期构造应力场及其对断层的控制作用[J].中国石油大学学报:自然科学版,2011,35(2):1-5.

[6]白鹏,刘岩,杨晓文,等.吴堡断裂带构造特征与成因[J]. 特种油气藏,2012,19(4):14-17.

[7]华伟,陈廷东,季红军,等.高邮凹陷真武断裂带断层活动及演化规律[J].中国地质,2012,39(3):605-611.

[8]张继标,戴俊生,王彤达,等.高邮凹陷南断阶西部断裂特征及其成因机制[J].西安石油大学学报:自然科学版,2012,27(3):29-34.

[9]张克鑫,漆家福,任红民,等.苏北盆地高邮凹陷断层演化规律研究[J].大庆石油地质与开发,2008,27(2):21-24.

[10]刘东鹰.苏北-南黄海盆地的构造演化分析[J].石油天然气学报,2010,32(6):27-31.

[11]朱光,王勇生,王道轩,等.前陆沉积与变形对郯庐断裂带同造山运动的制约[J].地质科学,2006,41(1):102-121.

[12]舒良树,王博,王良书,等.苏北盆地晚白垩世—新近纪原型盆地分析[J].高校地质学报,2005,11(4):534-543.

[13]刘立,谢文彦,焦立娟,等.辽河断陷盆地东部凹陷新生代火山岩裂缝成因探讨[J].特种油气藏,2003,10(1):18-21.

[14]张永鸿.下扬子区构造演化中的黄桥转换事件与中、古生界油气勘探方向[J].石油与天然气地质,1991,12(4):439-447.

[15]朱光,朴学峰,张力,等.合肥盆地伸展方向的演变及其动力学机制[J].地质论评,2011,57(2):153-166.

[16]Mcclay K R,Dooley T,Whitehouse P,et al.4-D evolution of rift systems:Insights from scaled physical models[J].AAPG Bulletin,2002,86(6):935-959.

[17]张丽伟,孙铁,杨懋新.苏北盆地T2断层“假逆”现象的思考[J].大庆石油地质与开发,2006,25(4):13-14.

[18]朱光,姜芹芹,朴学峰,等.基底断层在断陷盆地断层系统发育中的作用——以苏北盆地南部高邮凹陷为例[J]. 地质学报,2013,87(4):441-452.