待将诗意横涂抹—试论欧阳江河的书法

2014-02-12于明诠

于明诠

待将诗意横涂抹—试论欧阳江河的书法

于明诠

欧阳江河先生,是20世纪80年代朦胧诗以来当代诗坛的一棵常青树。其著名诗篇《手枪》(1985)、《玻璃工厂》(1987)、《傍晚穿过广场》(1990)以及近年《黄山谷的豹》(2012)、《凤凰》(2012)等为当代诗歌的历史增添了无可替代的厚度和荣耀。然而,如此优秀的诗人却又是一位同样优秀的书法家,是优秀的文化艺术评论家,是我最近几年对他的新的认识。

在古代,诗人与书法家几乎是重合或说是孪生的。说到文人,便要夸赞其诗翰的风采与笔墨的风流。如王羲之、李白、苏轼、黄庭坚、米芾、徐渭、八大山人、金农直到于右任、林散之等等。我们很难想象,书法家不解诗或诗人不染翰,那将是多么煞风景。然而,近世以来,诗歌艺术浴火重生,律诗渐为新诗取代,诗歌与翰墨渐相分离,书家与诗人渐行渐远,能诗者不必能书,能书者亦不必能诗。由此,我竟怀疑新诗与书法从此就真的缘分尽了。直到偶尔读到欧阳江河书法作品集,才改变了我的这个看法。

我们不妨先读一段他的书法宣言与自白——“书法,是修远,是思接千载的事。每个有定力的书家,身上都同时活着几个时代,活着一堆亡魂。书法,就是从已逝时间,从这些亡灵,把自己的新生换出来。比如,从王羲之换神韵,从颜真卿换气场,从米芾换法度,从怀素换手感,从甲骨、竹简、碑刻的无名书写换名字和身份。书法,如此万般地夺胎换骨,却不知今夕何年,此身何人。我们不知道,要等到什么时候,今人身上的二王、张旭怀素,这些伟大的古人才会停笔不写?这些二手的古人书家,让今人书家近乎无辜地心有所动,并且,星际旅行般浩渺地空等下一站,直到山河入墨,万物的落花流水驻步于笔端。直到思的笔触,云的笔触,在奇妙的宣纸上,把汉字如鸟群般打开。真的,好的书法,会神秘地把不是字的东西写到字里来,又把字,写到字外去。”(书法集自序)透过诗人华彩语句的外壳,就其所表达的思想来说,看过许多著名不著名、专业不专业的书家谈论自己的书法认识,说到如此深刻的层面,的确不多见。

出生于1956年的欧阳江河,和他的同龄人一样,入学读书的时候恰是“文革”的年代,幸好让他不幸之中幸遇了书法。他一笔一画地临写着古人的小楷大楷排遣寂寞与迷茫,他起初的临书漫无目的,临得很杂,钟繇、王献之、颜真卿、苏东坡,还有许许多多有名无名的碑刻金石,这使他因写诗“中断”写字之后若干年再次挥笔作书时,人们看到的不仅是技法的浑融沉着、笔力洞达,还看到了熔铸了他独特诗人性情、不同于古有别于今的自家风采,这便是“满纸云烟,骨带烟霞”(书法集自序)。翻读欧阳江河的书法新作,不能不让人由衷地赞叹宋代朱长文在《续书断》里说的一句话:“夫书者,英杰之余事。”20世纪80年代以来,随着传统文化的全面复兴,书法热久盛不衰,书法教育应运而生推波助澜。遍观当今书坛,两大特点尤为突出,一是挥毫儒墨者队伍超过了历朝历代:;二是书写技法技巧的整体水平也不弱于历朝历代。然而,是否因此涌现出了足够数量、不逊于历朝历代的书法佳作呢?答案却是令人犹豫踌躇的。其中原因众说纷纭,理论家也莫衷一是。也许最后的解释还得回到朱长文那句老话,书法这件事,终归“英杰之余事”耳。英杰者何?才能超群之人也。“能”,可以通过勤奋达到;而“才”,则不是光靠练手腕子就成的。人们常说,诗歌是文学艺术王冠上的明珠,记得1979年《星星》诗刊复刊,扉页上就印着这样一段话:“天上有三颗星星,一颗是青春,一颗是爱情,一颗就是诗歌。”作为一位成功的诗人,欧阳江河腕下的点画线条自然应该有着不同于其他普通写字家的意蕴与风采。或者换句话说,他要在诗歌意象与点画墨象之间找到一条接通的渠道与桥梁,让他的诗意流灌滋润丛生绽放。前边所引的他的自白已经说得非常清楚明白,“把汉字如鸟群般打开”,正是如此!这正是诗意的魔力。

诗意,在当下是仿佛被用滥的词语,其实,我们生活里从来就不缺少诗意,缺少的是我们静下心来对诗意的感受和品味。总听广播里说:“午后,泡一杯咖啡,坐在窗前,静静地看着阳光洒满花丛和绿叶,心里满满的沉静。”这样的诗意很多,很容易进入我们的生活,很容易被融入到这份诗意中。因为它的轻松、静谧、安然能直接对应生活中的喧嚣,喧嚣吞噬了我们的生活,却使与之对应的这份诗意真切得像一剂清新的微风吹散所有的骚动,令很多人向往。但诗意却还有一种痛楚,像是在心脏上刻画的疤痕,每每遇到盐水的浸渍还会微微地抽搐。一个诗人是敏感的,或许来自先天或许来自后天,爱哭可能是诗人所独有的特质,如果是个孩子遇到伤心的事情,或许是藏在角落里擦着眼泪不敢出声,而诗人却是藏在简短文字里,泪,却只能肆意地涌向知心的人儿。诗意就是这样,它存在于体验背后的那份真实。

所以在很多人看来诗人是悲伤的,因为他们的多愁善感;甚至是不得志的,因为他们的善良与纯净。在他们的世界里仿佛周遭遍布荆棘,随着时间的展开,诗人会被挤压、弯曲,残忍地在疤痕上再凿出图案,但诗人还是在生长,他们或许在泥土,或许在沼泽,或许在污水,或许生在悬崖峭壁的石缝中,造物者将他们随意丢弃到各个角落却没有让他们灰心和丧气,他们发芽、生长,艰难地苟活,就是为了遇见生命中的阳光,他们把阳光肆意地自以为是地附和在他们视野中的事物上。所以现代诗人的语言里与光有关的词语会频频出现。

“我还是听不到光,寂静,或逝者。”

“劳动是其最黑的部分,

它的白天在事物的核心闪耀。

事物坚持了最初的泪水,

就像鸟在一片纯光中坚持了阴影。

以黑暗方式收回光芒,然后奉献。”

“如此多的天空在飞鸟的身体之外,

而一只孤鸟的影子

可以是光在海上的轻轻的擦痕。

有什么东西从玻璃上划过,比影子还轻,

比切口更深,比刀锋更难逾越。

裂缝是看不见的。”

欧阳江河先生的“光”就像浸透海绵的水,成为固体,含在诗句中。

说到底,诗意、画意、书法中的味道等等无不是自己内心对某种感受和理想的强烈渴望。怀念、感动、伤痛或是孤独都能产生向往,如果不是一种真实体会就很难走进自己的心里,所有诗意首先是一种感受对内心的冲击,就像平静的水面被丢进了石块,溅起层层的波纹。波纹就是情感,因为它来自撞击,或是碧波荡漾,或是波涛汹涌,波纹会透过层层曲折的路程荡散开曲折的轮廓,这就是诗意。情感的波纹总能在任何一个柔软的角落继续滚动荡漾,或许是一株小花,或许是一片落叶。

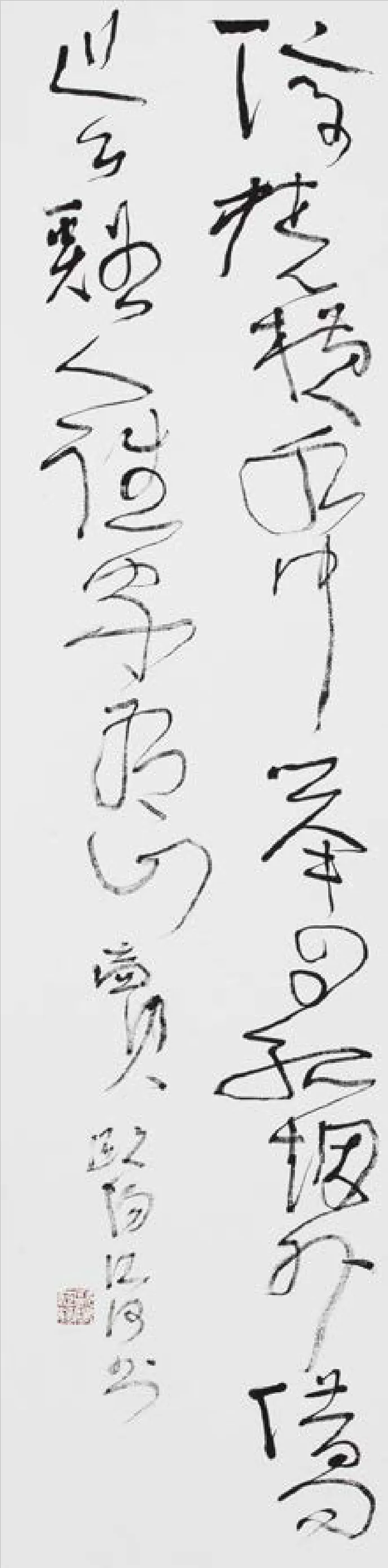

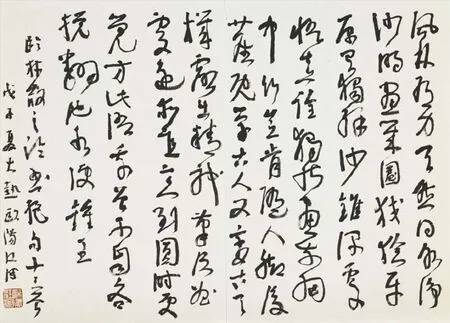

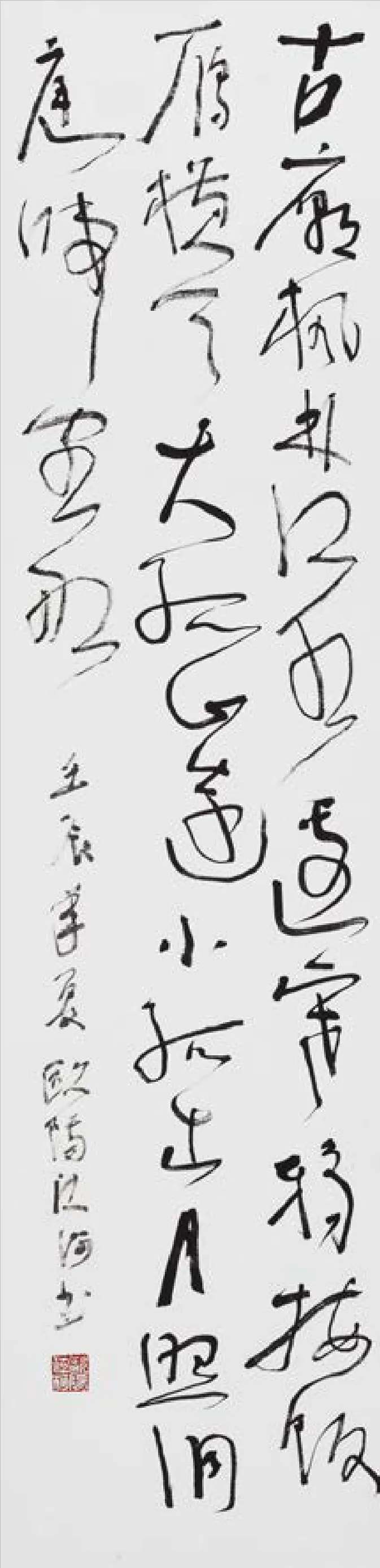

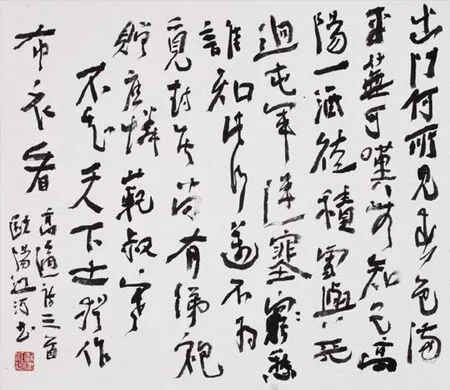

伴随诗人敏感而啼血似的反复咏叹,欧阳江河先生的诗意就这样自然而然地进入了书法挥写,一笔一笔地沉重,一笔一笔地结实。在布鲁姆画廊为其出版的《欧阳江河书法集》里,小楷横卷《杜甫诗十首》《庄子逍遥游》用笔精到整饬典丽,既折射出作者扎实的童子功,又透露着仿佛旧文人般平和散逸的古雅情怀;行书斗方《逍遥游》《王维诗四首》《储光羲江南曲》《黄庭坚七言古诗》及行书横幅《心经》笔笔沉着如锥画沙,坚定与苦涩升华了作者诗意的情感,自然摇曳,一如“轻拢慢捻抹复挑,大珠小珠落玉盘”;而 草书条幅《顾况诗》《宋之问诗》胎息旭素近取散翁,潇洒飘逸流美婀娜,分明是诗人天马行空般情感与才思的恣意挥洒。欧阳江河的作品是多样性的,其小章草古朴典雅,点画圆厚朴拙,如其行草《庄子·逍遥游》等篇什,结构错落,点画浑圆却又不失灵动,点画间的一颦一笑总能透出一位诗人的笔端才情。小楷端庄秀丽,大小错落像王献之《十三行》的清灵与典雅。如果将其每一个点画拆分来看,每一个线条的扭动,都能感受到像其诗歌一样沉郁的呼吸。诗人终究是自由的,这份自由也会化作各样的形式喘息在诗人的作品中,没有程式,不刻意,但在这份自由中欧阳江河依旧选择了接续书法史中的“亡灵”,因为他坚信“书法,就是从已逝时间,从这些亡灵,把自己的新生换出来”。所以他的每一句诗都有诗味,每一个点画都有韵味,他也换出来自己的一种特殊的味道。其草书张扬奇肆,深受怀素草书的影响,点画凝练,结构肆意变化,枯湿浓淡对比强烈,纵横之间有叱咤风云之豪迈。如其诗所言“语言就是飞翔,就是以空旷对空旷,以闪电对闪电”,线条与结构之间的对比张力就像天马行空的语言,痕迹烙在他的诗歌里,烙在其草书作品中,左冲右撞,却又自然和谐地摆布在一片空白的天地。

欧阳江河先生的情感是丰富的,是沉郁的,他的情感化成了一片深沉,流进了诗歌又挤进书法,这不是一件奇怪的事情,也不是简单的贴贴标签而能概述的,因为他的内心已经有无数话要说,诗,显然是不能完全承载这一切了,他又将话讲述到了宣纸上,“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余”,欧阳江河正是这样一次又一次地在书法创作探索中追寻着他的诗意、他的意象。

我想,要真正读懂江河先生的书法,还是先读一下他的诗吧。因为在诗里更能真切地体会到他与书法作品之间的那份共通的难以言说的感受,也更能读懂其处理诗句和书法创作时一致的表达手法。诗、书、画、印无不是以情感为基础,以意象为本体,以自由为方向,以语言为表达,它们相互凝结,相互依托。通过作品的承载,一些超越情感、高于意象、令人无限遐想的感受慢慢地升起来,它既不属于作者,也不属于观众,它只属于作品。

以诗歌为切入点进行书法探索,将会使得江河先生最真实的意象在书法创作中接近现实,相信江河先生会有更多的具有探索和启迪意义的作品出现、传播、影响当下的书法创作者。

于明诠,别署于明泉,1963年生,山东乐陵人。中国书法家协会会员,沧浪书社社员。

玻璃工厂 (节选)

从看见到看见,中间只有玻璃。

从脸到脸

隔开是看不见的。

在玻璃中,物质并不透明。

整个玻璃工厂是一只巨大的眼珠,

劳动是其中最黑的部分,

它的白天在事物的核心闪耀。

事物坚持了最初的泪水,

就像鸟在一片纯光中坚持了阴影。

以黑暗方式收回光芒,然后奉献。

在到处都是玻璃的地方,

玻璃已经不是它自己,而是

一种精神。

就像到处都是空气,空气近于不存在。

读北宋诗

仅仅抵制哀愁

尚不足以

完全顺应生死悠悠

仅仅不加描述

也不足以

忘言于描述之物

仅仅凭借诗殇

专制本身

完成了教育的转向

不读不写

无非是

词物两难的堆砌

但一直写一直读

又能有

几个东坡,几个黄山谷

光是梦见豹子

还远远不够

还得现身,还得被吃

光是不舍此身

纵然转世

恐无以幻化和深问

手枪

手枪可以拆开

拆作两件不相关的东西

一件是手,一件是枪

枪变长可以成为一个党

手涂黑可以成为另外一个党

而东西本身可以再拆

直到成为相反的向度

世界在无穷的拆字法中分离

人用一只眼睛寻找爱情

另一只眼睛压进枪膛

子弹眉来眼去

鼻子对准敌人的客厅

政治向左倾斜

一个人朝东方开枪

另一个人在西方倒下

黑手党戴上白手套

长枪党改用短枪

永远的维纳斯站在石头里

她的手拒绝了人类

从她的胸脯里拉出两个抽屉

里面有两粒子弹,一支枪

要扣响时成为玩具

谋杀,一次哑火