宗教文化旅游信息化研究*

2014-02-09庞媛媛

庞媛媛

(信阳师范学院历史文化学院,河南信阳464000)

1 宗教文化旅游及其信息化概述

宗教文化旅游,主要指“以宗教活动或宗教景点为主要旅游吸引物,通过旅游者的参与,为旅游业所利用并产生一定经济或社会效益的旅游活动”[1]。这种活动既包括宗教信徒以其信仰的趋同性进行的朝圣活动,也包括非宗教信徒从欣赏宗教文化的角度出发,以感受宗教文化氛围、丰富知识、放松身心为目的的旅游活动。据资料显示,宗教景观在我国三批国家重点风景名胜区中所占比例达到47.9%[2]。可见,宗教文化旅游在整个旅游业中占有重要地位,宗教文化旅游信息化建设好坏与否关系到整个旅游业的信息化建设和发展。

宗教文化旅游信息化主要是指充分利用信息和网络技术,对与宗教文化旅游相关的实体资源、生产要素资源和信息资源进行深层次的加工、分配、组合、传播及销售,以便促进传统宗教文化旅游向现代宗教文化旅游的转型升级,提升宗教文化旅游的发展速度,提高宗教文化旅游的生产效率。

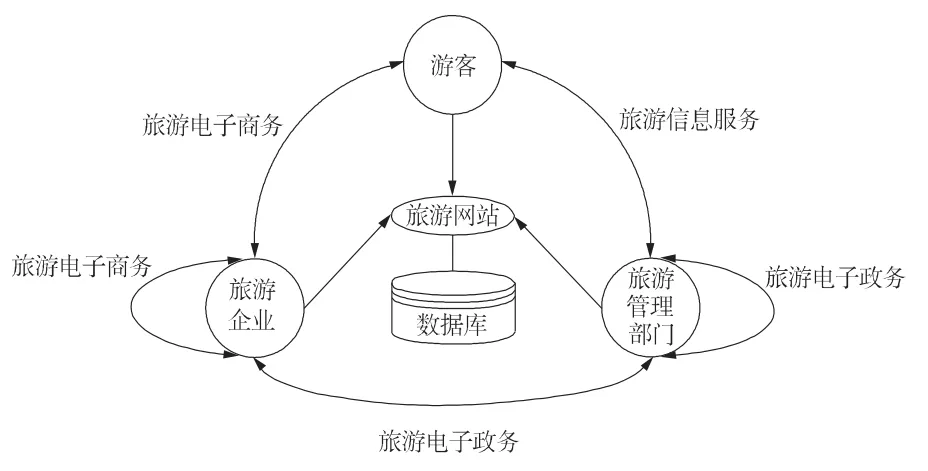

宗教文化旅游信息化的参与主体主要包括游客、宗教文化旅游管理部门和宗教文化旅游企业。宗教文化旅游企业之间以及宗教文化旅游企业与游客之间的关系主要是电子商务。宗教文化旅游管理部门之间以及宗教文化旅游管理部门与宗教文化旅游企业之间的关系主要是电子政务。而政府旅游管理部门与游客之间的关系主要是旅游信息服务。宗教文化旅游信息化参与主体之间的关系如图1所示。

宗教文化旅游企业信息化主要指企业内部的信息化。通过建设信息网络和信息系统,调整和重组企业组织结构和业务流程,提高企业的竞争力;宗教文化旅游电子商务是指宗教文化旅游企业对外部的电子商务活动,“利用先进的计算机网络及通信技术和电子商务的基础环境,整合旅游企业的内部和外部的资源,扩大旅游信息的传播和推广,实现旅游产品的在线发布和销售,为旅游者与旅游企业之间提供一个知识共享、增进交流与交互平台的网络化运营模式”[3];宗教文化旅游电子政务指各级宗教文化旅游管理机关,通过构建宗教文化旅游管理网络和业务数据库,建立一个宗教文化旅游系统内部信息上传下达的渠道和公共信息的发布平台,实现各项宗教文化旅游管理业务处理和公共信息服务。

图1 宗教文化旅游信息化参与主体关系

2 宗教文化旅游信息化发展的必要性

《国务院关于加快发展旅游业的意见》指出:“要以信息化为主要途径,提高旅游服务效率。积极开展旅游在线服务、网络营销、网络预订和网上支付功能,全面提升旅游企业、景区和重点旅游城市的旅游信息化服务水平”。截至2011年12月,我国共有网站230万个,网页866亿个,网民5.13亿人,手机网民3.56亿人,网络视频用户3.25亿,网络游戏用户3.24亿,博客用户3.19亿,微博用户2.5亿,社交网站用户2.44亿,团购用户6465万,网上支付用户1.67亿,手机在线支付用户3058万,其中网购用户、网上支付的用户、团购用户、微博用户的增长率均有大幅度提高,分别为20.8%、21.6%、244.8%、296.0%。[4]

在旅游电子商务市场方面,我国旅游网络预订渠道快速发展,网络预订市场急剧增长。2005年,我国旅游业收入总额为7686亿元,其中旅游电子商务收入70亿元左右,所占比例不足1%。2010年,旅游电子商务收入已经达到2000亿元,占旅游业收入总额将近15%[5]。截至2011年底,我国旅行在线预订用户为4207万人,较上一年增长16.5%,用户渗透率提升至8.2%,网民使用旅行预订服务的深度持续增加[4]。旅游网络营销平台进入高速发展阶段,垂直搜索网站、旅游点评类网站等新生网站不断涌现,在线旅游服务市场呈现蓬勃发展态势。

目前,我国休闲旅游市场处于高速发展时期,未来几年网民的休闲游需求将陆续释放。随着高铁时代的到来使枢纽间城市交通更加便利,火车票在线预定服务的成熟,航空、酒店、旅行社等产业链上游供应商通过各种途径加大直销力度,无线旅游预订的快速增长等有利于整体旅游市场发展的诸多利好消息的到来,游客预订行为将加速从线下向线上转移,逐渐养成在线预订的消费习惯,旅游在线预订将成为一大主流出行方式,市场规模也将迎来较快增长的新阶段。

3 当前宗教文化资源开发中存在的主要问题诊断

3.1 游客大量涌入导致对宗教文化资源保护不当

由于未对宗教文化景区的游客容量、环境承受能力作出科学的预测和调控,游客大量涌入景区致使宗教文化资源损耗严重。例如,敦煌莫高窟的旅游部门为了追求更大的经济利益,曾经一度把大量的游客引进狭小的壁画石窟内,游客衣物与墙面的摩擦、洞窟长时间开放使得光线增强、游客呼出的水汽和二氧化碳改变了窟内空气成分,过度开发导致的不利因素致使1500年前的精美壁画变黑发软,损坏速度大大加快[6]。

3.2 宗教文化资源流失严重

随着宗教文化旅游的快速发展,宗教文化资源的流失速度也明显加快。少数游客素质较低,任意刻画、涂抹、攀爬景区文物,使宗教文化资源遭受不必要的人为损毁。比如,在遗产和古建筑上经常可以见到“×××到此一游”的涂鸦或刻画。由于民间收藏热的急剧升温,相当一部分的宗教文化器物遭到不法商贩的盗窃、收购、倒卖,宗教文化资源流失严重。另外,由于缺乏有效的保护和传承手段,许多宗教文化礼仪和传统难以传习,随着高僧大德的去世而失传。

3.3 过于浓厚的商业化和功利化气息曲解了宗教文化的内涵与魅力

宗教文化是宗教文化旅游的灵魂,是宗教文化资源与宗教文化旅游的楔入点,宗教文化旅游必须有宗教文化的支撑。由于受到政权更迭、改革维新、战争灾难、帝王将相、圣僧大德、民风民俗等不同因素的影响,不同的宗教在漫长的历史变迁过程中,其文化积淀是有显而易见的差异的。在开发宗教文化旅游产品时,应当充分挖掘利用宗教文化的时代性和地域性差异,开发出具有时代特色和地域特色的宗教文化旅游产品,这是宗教文化旅游蓬勃发展的基础和关键环节。

而目前的宗教文化旅游产品开发却忽略了这种极具旅游目的地特色的能深深吸引游客的差异性。许多宗教文化旅游景区仍停留在对宗教文化资源观光、神像朝拜这一初级阶段的产品的开发上,鲜有能开发出具有自身特色的、具有差异性竞争优势的旅游产品和旅游项目。由于不能揭示深刻的宗教和历史文化内涵以及与其它宗教文化景点的差异性,游客在游览时无法得到更深层次的文化熏陶,这些旅游产品和旅游项目难以吸引游客,缺乏市场竞争力和生命力。在诸多宗教文化旅游目的地,各类宗教文化工艺品、节日祭祀、宗教饮食、宗教养生产品被大量的推向旅游市场。由于缺乏严谨细致的考察和深入认真的研究,这些产品的宗教文化表现形式大多简单、雷同、粗糙,再加上长年累月不分时节、不顾禁忌的叫卖和重复,致使宗教文化旅游产品的商业化、功利化气息过于浓厚,甚至走向庸俗,曲解了宗教文化的品位和内涵。

4 宗教文化旅游信息化的发展策略

4.1 实现宗教文化旅游管理机制的现代化和信息化

马克思主义指出:生产力决定生产关系,生产关系要适应生产力的发展。信息技术已广泛应用于宗教文化旅游的操作层面,包括旅游企业采用的基于信息技术的新的营销工具与方式、新的生产运作方式,以及旅游政府管理部门和企业都采用的基于信息技术的新的管理工具,操作层面的技术升级就会引发新的管理问题,促使管理层面做出相应的调整,当管理层面调整到适应新技术的应用时,则会促进操作层面的快速发展。[7]因此,基于信息技术的宗教文化旅游管理,不仅是衡量宗教文化旅游管理水平和效率的标志,也是实现宗教文化旅游跨越式发展的助推器和提高宗教文化旅游业竞争力的有效途径。

我国的宗教文化旅游是由旅游局、宗教局、文化局、林业局等诸多政府职能部门共同管理的。这种政出多门、分头管理的机制时常导致管理职责不明、管理重叠或缺位、管理效果低等具体问题的发生,阻碍了宗教文化旅游的正常发展。在宗教文化旅游信息化建设过程中,许多地方将现有的管理机制简单直接复制到旅游电子政务中,产生了许多“信息孤岛”,限制了宗教文化旅游信息的共享,阻碍了对宗教文化旅游行业的全面有效管理。因此,有必要事先要对现有宗教文化旅游管理机制进行审视和优化,建立符合宗教文化旅游产业特征的权威综合协调管理机制。

对于宗教文化旅游企业而言,信息技术应用于企业管理的各个方面,使企业管理信息不但传递和处理速度更快、更可靠,而且数据利用率也得到大幅度提高,为管理者的决策提供了及时、可靠的信息,有效地提升整个企业的管理水平。

4.2 大力发展宗教文化旅游目的地网络营销

我国是道教的诞生地,佛教的“第二故乡”,也是许多民间和少数民族的宗教信仰的发祥地。同时,基督教、伊斯兰教在我国的传播也是源远流长。这些类型多样、历史悠久、积淀深厚的宗教文化已经成为当今宝贵的旅游资源。

宗教文化旅游目的地网络营销的实质就是借助互联网,为游客提供与目的地相关的宗教文化旅游信息,从而推广目的地的旅游形象,引导、促成潜在游客决策,实现营销宗教文化旅游目的地的目标。宗教文化旅游目的地网络营销的载体和物质依托是宗教文化旅游网站。一个优秀的宗教文化旅游网站应该包括提供丰富的旅游信息和安全便捷的在线交易两个主要方面。与宗教文化旅游相关的信息都是以音频、视频、图片、文字等方式在网页上展现出来。宗教文化旅游目的地网络形象的形成、吸引力的强烈与否、游客浏览网页后的旅游决策等都与网页提供的信息及其组织形式息息相关。因此,提供丰富完善、编排合理简洁的旅游信息是宗教文化旅游网站必备功能之一。在线交易是游客在获取高质量的旅游信息、及时有效的互动沟通并完成旅游决策之后的最后一个步骤,需要方便的、安全的金融交易工具。据调查显示,担心网上支付的安全问题是影响游客使用在线旅游公司服务的最大因素之一,占到受访人数的46.8%[5]。宗教文化旅游管理部门应当与目的地金融部门积极合作,建立一个方便快捷、安全保密的个人信用卡和电子货币支付系统,为游客创造安全的网上消费环境。

4.3 创建宗教文化资源数字博物馆

张法先生指出:“在现代学科体系中,建筑、雕塑、壁画、文学是属于艺术的,但在佛教里,寺庙、佛塔、雕塑、壁画、故事,却不是现代学科体系那种意义上的艺术,而是佛的形象现象。如果仅把它们当作一种艺术来理解,不仅显得肤浅,而且歪曲了佛教艺术的本义。只有从寺庙、佛塔、佛像、壁画的艺术形式中感受、认识、体悟到其中的宗教情怀、宗教哲理、宗教境界,才算完成了佛教艺术本身所要求理解的东西。”[8]不仅佛教如此,其它宗教概莫能外。宗教文化遗产是宗教文化精神的载体,宗教文化旅游的真谛是通过宗教文化遗产这一载体来让游客领悟到宗教文化精神,即不但让游客领略到传统宗教的恢宏别致的建筑、形神各异的神像、精彩绝伦的艺术、庄严神圣的仪式等有形遗产,更要让游客在游览有形遗产过程中,感悟到宗教的真善美,使内心得到洗礼、净化和升华。而要使游客完成从“有形”到“无形”,从“观光”到“学习”的转变,领悟宗教文化的深刻内涵,信息化是一个重要的“桥梁”和“利器”。

以数据库为基础,建立宗教文化资源数字博物馆或者将数据库与旅游网站捆绑融合,把物理的宗教文化资源转化成通过访问网站就可以轻松参观游览的数字化形态,不但可以吸引更多的游客加入宗教文化旅游,而且通过“多进数据库,少进文物库”[9]可以有效地降低人为因素对宗教文化资源的损毁和破坏。此外,还应充分利用信息技术对濒危灭绝或难以传习的宗教文化资源进行保护,如将这些宗教文化资源产生的起源、产生条件、产生过程、氛围环境等用数字技术进行采集、整理,建立系统、完整、可恢复的宗教文化资源数字档案。2009年,佳能(中国)用世界先进的影像数字技术对涵盖羌族音乐、手工艺、传统节日和释比文化等四个方面的濒危羌族文化进行了记录,形成了静态和动态数据库并捐赠给国家相关机构[10]。

在宗教文化资源的数字化基础上构建的宗教文化资源数字博物馆,不但可以使宗教文化资源得以更好的保存和保护,而且可以向社会提供文化产品和服务,可以更广泛地实现宗教文化的研究、传播和展示,从而更好地体现宗教文化资源的历史价值、体现当代人对宗教文化资源的守望、体现未来人拥有宗教文化资源的权利。“正像留声机不会导致我们忽略演奏会,复制品同样也不会导致我们忽略那些杰出的原作,它引导我们去研究那些能接触到的原作,而不是忘记它们。如果我们接触不到原作,没有复制我们又何从知道它们?”[11]

宗教文化资源和数字化技术相结合,使得游客足不出户就可以游览各地的种类多样、博大精深的宗教文化资源。1995年,卢浮宫开办了官方网站,将藏品从展厅搬上网络。随着网络进入千家万户,卢浮宫网站的点击率逐渐攀升。在2004年,网络游览已和实地参观的规模持平,达到600万人次[11]。

4.4 创造一批能够诠释宗教文化内涵的高科技旅游产品

虚拟技术、网络技术、多媒体技术等信息技术为宗教文化内涵的直观化表达开辟了广阔的途径。信息技术的应用可以使原本深奥、复杂、抽象的宗教文化形象化、通俗化,易于在具有不同文化修养背景的游客中传播交流。一进入宗教文化旅游目的地时,游客首先见到的是各种各样原始的、有形的宗教文化资源,形成了初步的感性认识,在此基础上,趁热打铁,通过聆听电子导游的深入讲解、观看讲述这些有形宗教文化资源来龙去脉或历史渊源的纪录片、数字影片或者其它类型的诠释宗教本义的节目,可以使游客深入的了解宗教文化内涵。游客既能得到了身心放松,又受到了教育,满足了内在需求。旅游企业也拉长、拉宽了宗教文化旅游产业链条,延长了游客的逗留时间,刺激了游客的进一步消费,实现了深层次经济价值。比如,“禅宗少林”音乐大典的成功,就是灵活组合各种自然要素,创造性地运用“光之道、风之道、水之道”等高科技手段,融“一切声为佛声,一切色为佛色”[12],展示了万壑松风、高石传音、水乐禅经的景象,为游客提供了一道别具一格的视听盛宴。

4.5 利用信息技术提升导游人员的素质

“由于宗教文化旅游资源既包含了丰富的形式美和精湛的艺术美,又蕴含着深刻的内容美,因此,对旅游者的文化修养素质要求较高”[13],加上游客社会阅历、文化程度、职业等的不同,通过走马观花的“看”很难了解宗教文化旅游资源的深层次涵义,在这个问题上,导游应该发挥更重要的作用。然而,目前大多数导游讲解能力较强,但普遍缺乏对宗教文化旅游景点的历史渊源、文化背景和价值的了解,在讲解过程中,仅仅是肤浅的加以直观介绍,有的甚至在讲解时信口开河、胡编乱造,不能正确区分宗教和迷信,使游客难以深刻领悟到宗教文化魅力之所在。

由于宗教文化旅游对导游素质有着较高的要求,且随着宗教文化旅游的迅猛发展和游客对宗教文化内涵需求的与日俱增,对导游仅仅依靠年审培训和旅行社培训已远远不够。针对导游队伍流动性大、兼职导游难以集中培训等问题,应当充分利用手机这一移动信息接收器,依托导游服务中心的短信平台,开展导游的短信培训,通过短信的形式,将包括宗教政策、宗教发展概况、宗教艺术的鉴赏和审美、宗教文化名人等相关知识发送至每一名导游手机上,以此将对导游的培训贯穿到导游的日常生活中,增强导游员的综合素质。

5 结语

总而言之,宗教文化旅游信息化就是把信息技术应用到宗教文化旅游的“吃、住、行、游、购、娱”六要素中,使宗教文化旅游六要素的信息无障碍的、可靠的、及时的传递,最终使宗教文化旅游产业更好更快得发展。它在实现宗教文化旅游的集约化经营转变、可持续发展以及满足游客日益强烈的个性化需求上发挥着重要作用。同时,它需要不断地研究和探索信息化所承载的宗教文化旅游产业如何更优,是一个不断探索、修正、发展的过程。

[1]沈德昌.宗教文化旅游的开发利用研究[J].人民论坛,2011(4):118.

[2]方百寿.论宗教旅游的生态化趋向[J].社会科学家,2001(1):68-71.

[3]韩林.旅游电子商务[M].重庆:重庆大学出版社,2008.

[4]CNNIC.2011年中国第29次互联网网民调查报告[EB/OL].2012-01-16.http://www.cnnic.net.cn/research/bgxz/tjbg/201201/t20120116_23668.html.

[5]国家旅游局信息中心.中国旅游电子商务发展报告[EB/OL].2011-09-14.http://www.cnta.gov.cn/html/2011-9/2011-9-14-23-1-76970.html.

[6]骆高远.旅游资源学[M].杭州:浙江大学出版社,2006.

[7]李宏.论信息技术在旅游业中的应用[J].北京第二外国语学院学报,2003(3):17-23.

[8]庞骏.对中国当前宗教类世界遗产保护与旅游的思考[J].旅游学研究,2006(4):142.

[9]曲志红.“数字故宫”悄然走来[J].瞭望新闻周刊,2003(40):53-54.

[10]卓么措.藏传佛教艺术传承中信息技术应用的价值定位研究—以热贡唐卡为例[D].重庆:西南大学,2011.

[11]三联生活周刊.卢浮宫的虚拟和现实[EB/OL]2009-01-07.http://www.lifeweek.com.cn/2009/0107/23802.shtml.

[12]张春香.河南文化旅游产业发展的战略思考[J].信阳师范学院学报:哲学社会科学版,2006(6):76-79.

[13]李明媚.论我国宗教文化旅游[J].武汉职业技术学院学报,2011(3):99.