英国汉学家克莱默-宾唐诗英译研究

2014-02-09王凯凤

□王凯凤

[电子科技大学 成都 611731]

1814年,传教士汉学家马士曼(Joshua Marshman)在其讲述汉语语法著作中英译李白《送友人》[1],开启了唐诗在英语世界的行旅。19世纪是唐诗英译的初创期,在德庇时(John Francis Davis)、道格拉斯(Robert Kennaway Douglas)、亚历山大·淮烈(Alexander Wylie)、庄延龄(Edward Harper Parker)、湛约翰(John Chalmers)、艾约瑟(Joseph Edkins)等英国汉学家的努力下,唐诗走进了英语世界文学审美的主流视野。著名汉学家翟理斯(Herbert Allan Giles)于1898年在《古今诗选》[2]中系统译介唐诗,奠定英诗格律体译介基调。这些汉学家对唐诗西传做出了不可磨灭的贡献,同时也促进了英国汉学研究的发展。克莱默-宾(Launcelot Alfred Cranmer-Byng,1872-1945)的名字纵然与汉学界泰斗翟理斯相比黯然失色,但他是英国汉学“后传教士时期研究阶段”[3]的重要人物。克莱默-宾同翟理斯、巴德(Charles Budd)、弗莱彻(W.J.B.Fletcher)等汉学家共同推进了唐诗在英语世界的译介向成熟期迈进,造就了20世纪初期唐诗英译的格律体译介经典。克莱默-宾以诗歌语言赋予唐诗诗学美感,概括唐诗本质诗学特征,拉近西方普通读者与唐诗距离,对唐诗在英语世界学术圈外的传播起到了最为直接的推动作用。

一、克莱默-宾其人及著述

克莱默-宾是一位热爱中国文化的英国诗人和汉学家,他更多因其汉学著作而非诗作被世人铭记。他大力推介东方文化与文学,撰写了汉学著作《亚洲观察:中国艺术与文化》[4],主编出版《东方智慧丛书》,以国别为类,对中国、印度、日本、阿拉伯、伊朗、埃及各国的文化及文学进行了译介。该丛书是当时西方研究东方的普及读物,中国系列就编辑出版了多位汉学家的经典译著,如翟理斯之子小翟理斯(Lionel Giles)英译的《一位中国神秘主义者之沉思:庄子哲学思想》[5]和《老子语录》[6],以及克莱默-宾本人英译的《诗经》[7]和英译汉诗集《玉琵琶》[8]及《宴灯》[9]。克莱默-宾主编的丛书及其译著在英语世界颇受欢迎,多次再版,尤其是他英译的中国古诗持久弥香,《玉琵琶》和另一本译集《长恨歌》[10]都在初版百年后的21世纪再版,受欢迎程度和影响力不言而喻。

克莱默-宾英译唐诗的成果初见于1902年出版的《长恨歌》,其书名参考了翟理斯对唐代诗人白居易长篇叙事诗《长恨歌》的翻译,由英译汉诗和英国诗歌两部分构成。英译汉诗大多是对翟理斯《中国文学史》[11]和《古文选珍》[12]中已选译诗歌的转译,其中唐诗占了最大比重,共计13首,分别为司空图《二十四诗品》中的7首,白居易3首,李白、王昌龄、李华各1首。1916年出版的《宴灯》选译唐诗共计23首,分别为李白8首,白居易7首,杜甫3首,王勃、王维、岑参、崔颢、韩愈各1首。

克莱默-宾唐诗译介成就最高、影响最大的当属1909年出版的《玉琵琶》,他在诗集内封标题下特地题写:

With lutes of gold and lutes of jade(以金镶玉饰的琵琶)

— Li Po (李白)

李白《江上吟》有“玉箫金管坐两头”之句,《玉琵琶》书名或借意于此。在前言中,克莱默-宾大致勾勒了中国古诗的发展脉络,表达了对中国诗歌本质诗学特征的见解,将其总结为“表达凝练”(concentration)和“意在言外”(suggestion)[8]16。他突出强调了唐诗在中国诗歌发展中的重要性,不仅开篇就写到“中国诗歌的伟大时代在唐代”[8]Preface9,对诗歌的历史发展也是以唐代为时间隔断,分为“唐前诗歌”和“唐代诗歌”两部分行文。克莱默-宾还在附录中专门列出了唐诗研究的参考书目,分为中、法、德三种语言,在当时有非常宝贵的资料价值。参考书目中位列第一的是翟理斯的《中国文学史》,克莱默-宾称之为“中国文学史的编写范本,介绍了中国文学早期至1850年的发展概况。翟理斯教授用大量篇幅讲解唐代文学,翻译了伟大诗人李白和杜甫的作品,译诗优美”[8]116。位列第二的是法国汉学家德理文(Le Marquis d’Hervey de Saint Denys)的《唐诗》,克莱默-宾称之为“唐诗专著,很有价值,散体译诗,并对中国诗歌形式进行了细致的研究。”[8]116

《玉琵琶》全书编译诗歌共计66首,唐诗59首,分别为白居易15首,杜甫12首,司空图10首,李白8首,高适、孟浩然、王昌龄各2首,陈子昂、宋之问、张志和、常建、岑参、李华、张若虚、童翰卿各1首,其中有13首转录自《长恨歌》。如同《长恨歌》,克兰默-宾在《玉琵琶》中的译诗大多也是转译,主要参考了翟理斯和德理文的译诗。克兰默-宾在肯定两位汉学大家译诗成就的同时却将他们的译诗称为“散体译诗”(prose translations)[8]Appendix115。在他看来,伟大汉学家的译诗更像是对汉语原文的直译,些许刻板,绝非诗歌语言的重塑。克莱默-宾企图弥补这一遗憾,以优美的诗性语言驰骋整本诗集,赋予唐诗在英语世界最为优雅的表现形式,向西方读者展示唐诗独特的诗学魅力与审美情趣。

二、克莱默-宾的译诗分析

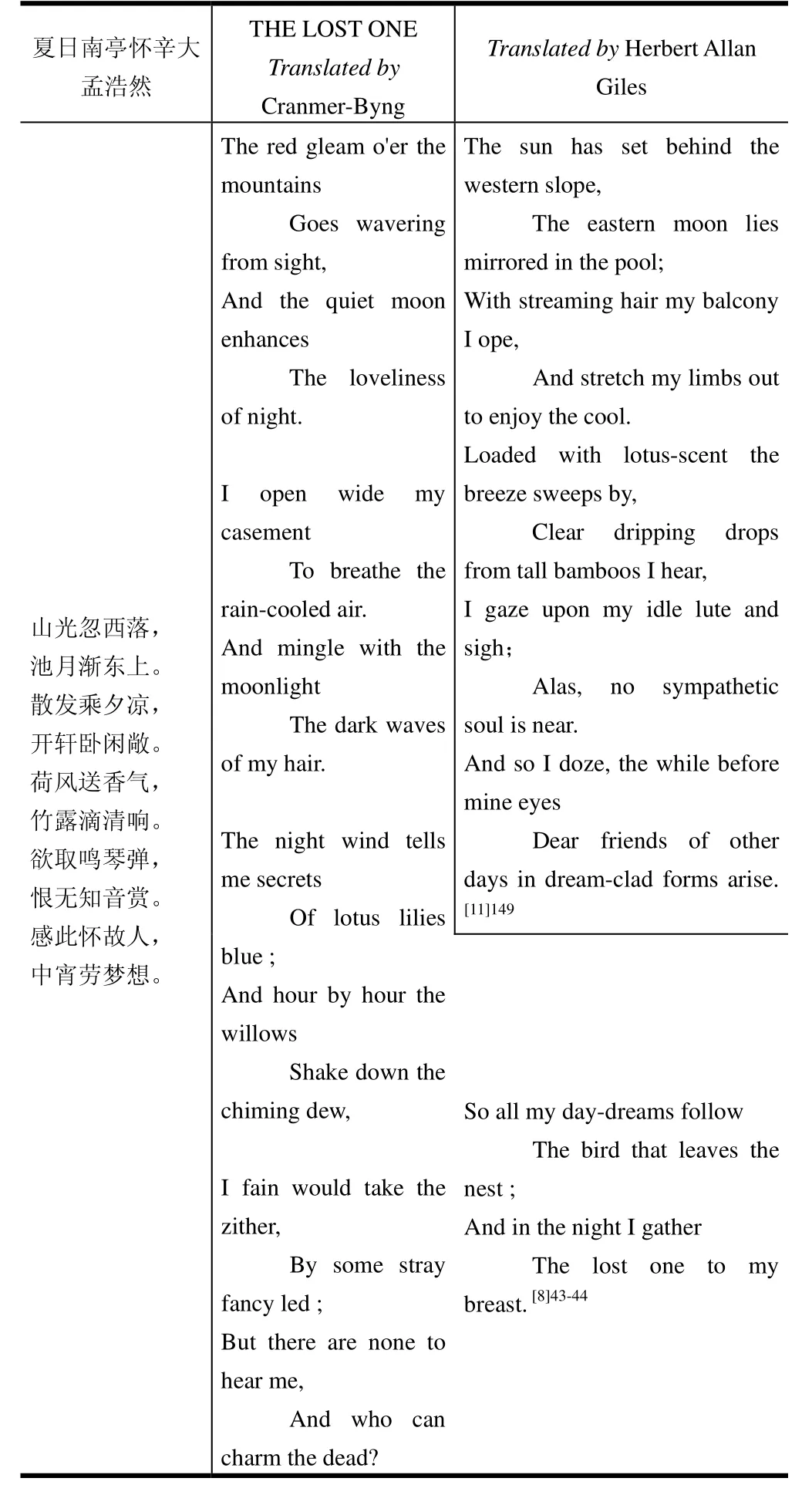

克莱默-宾译介的唐诗是对翟理斯英译本或德理文法译本的转译,但他又不局限于已有译文,其译诗诗意盎然,自成一派,字里行间折射出他对中国文化、诗学的独特见解与阐释。转译中,他把握唐诗诗学魅力,赋予唐诗英诗韵律,让唐诗走近英语读者,呈现中国古诗绚烂诗篇。下文对克莱默-宾和翟理斯的译诗进行分析比较,并就克莱默-宾译诗特色进行探讨。首先是对孟浩然《夏日南亭怀辛大》的不同译文分析:

表一 《夏日南亭怀辛大》译文分析对比表

《夏日南亭怀辛大》是孟浩然由景及情的名篇,在夏夜乘凉的悠然自得中,诗人不禁萌发对老友的思念,描写细腻,情景相融。这首五言古诗讲究韵律,但没有严格的对仗和平仄。两首译诗均以英诗格律体作为载体,克莱默-宾采用“aabb”韵式,翟理斯采用“abab”韵式,读起来均朗朗上口。在意义的传达上,不同版本的译诗赋予读者不同的阅读体验。克莱默-宾注重全诗的意境营造与诗性语言表达,字里行间注入了不少对诗意的阐释,感情真挚,语言细腻。而翟理斯更加注重从整体上把握原诗意义,尊重原诗表达法则,在合乎原诗意蕴范畴内译介。以“散发乘夕凉,开轩卧闲敞”一句为例,克莱默-宾的译文语言细腻,虽然他将“开轩”(I open wide my casement)同“散发”(The dark waves of my hair)颠倒语序,并加入“融入月光”(mingle with the moonlight)的臆想,但体现出一种情景交融的和谐意境,给读者一种身临其境的感觉,“乘”、“卧”、“闲敞”的惬意耀然纸上,似乎读者也在静静的夜里,酥松全身,享受凉风拂面。翟理斯则更多地参考汉诗表达法则,自己的发挥或是创造性叛逆较少。同句翟理斯译为“With streaming hair my balcony I ope, / And stretch my limbs out to enjoy the cool”,体现了汉学家的严谨以及对原诗表达的尊重,但英译后的诗句在诗歌意境的营造上稍逊一筹,更像是对诗人系列动作的描述,并没有体现原诗的闲暇惬意。

再如“荷风送香气,竹露滴清响”一句中的“送”与“滴”绝妙地展示了夏日傍晚带给嗅觉与听觉的感官享受。克莱默-宾将“风”和“露”拟人化,“送香气”译为“tell me secrets of lotus lilies blue”,“滴清响”译为“shake down the chiming dew”,仿佛微风在窃窃私语,露珠在奏响清脆的乐曲,以动衬静,烘托了夏日夜晚的清爽与静谧,情境浑然一体,意韵盎然。如果不对照原诗,这绝对是一首绝妙的英文诗歌。反观翟理斯的译诗,语言稍显平淡,原诗“送”被译为英语中的普通用词“sweep”,“滴”也被译为极为常用的“drop”,诗意的美感有所减弱,并且此译句中第一人“I”的出现及其与动词“hear”的搭配打破了原诗营造的静谧与和谐。

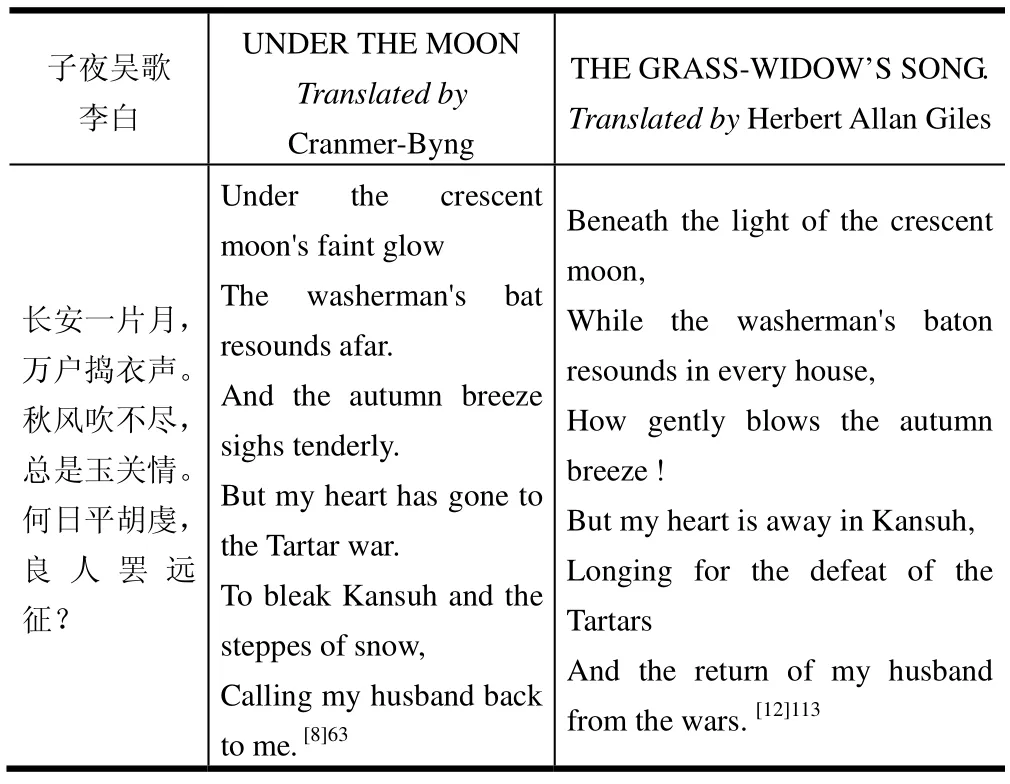

再以李白《子夜吴歌》的两个英译版本为例:

表二 《子夜吴歌》译本比较

李白名篇《子夜吴歌》通过“月”和“声”的描写,勾勒出一幅虚实结合的画面,天空月光皎洁,无尽月光洒向长安城中辛勤劳作的妇女,她们的捣衣声如同“一片月”传得遥远,似乎被秋风吹到丈夫随军远征的边关。诗人在首句中没有用任何修饰的词语描绘月的形态,两位译者都不约而同地阐述了对月光的理解,均以“新月”(crescent moon)为读者展示了弯弯月牙的形态,克莱默-宾的译文更是加入“微弱的光芒”(faint glow),描绘出淡淡的月光洒向整个长安城,给全城笼罩上一层朦胧的幕帘的景象,再透过这虚幻般的月光,注视着朦胧的画面,听着渐行渐远的“捣衣声”(resounds afar),由实及虚,意境深远。翟理斯的英译明确指出“月的光”(light of the crescent moon)以及“每一人家”(in every house),画面写实,但意境欠缺。

总的说来,相比翟理斯严谨的英译,克兰默-宾的译文以整齐的韵律、浪漫的文风,为英语读者呈现了唐诗的独特韵味,他并非仅仅还原诗人的感情世界,而是通过译诗将英语读者带进诗人笔下的世界,引导读者去感受诗人字里行间之所感所想,立足语言又超出语义,这同中国古典诗歌力求的“言有尽而意无穷”的诗意境界有共鸣之处。

三、对克莱默-宾唐诗英译的评价

克兰默-宾的译诗建构理念在很大程度上取决于他对中国古诗“表达凝练”和“意在言外”本质美学内涵的理解,他认为唐代绝句更为集中地体现了这一特色,并生动地形容唐诗韵味:门已开启,幕布拉开,走入浪漫大厅,读者借以徜徉。这种情感氛围的营造,如同沏茶。茶的味道是次要的,重要的是余留的香味和愉悦。而唐诗尽是这种微妙的香味,诗歌诵读完毕,满是挥之不去的余香[8]16-17。

中国古诗含蓄凝练,尤以唐诗最能体现,如宋代严羽《沧浪诗话·诗辨》有云:“盛唐诸人惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处,透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”[13]克兰默-宾对中国古诗精髓的概括以最为直接的方式向西方读者揭示出唐诗核心魅力。在克兰默-宾之前,汉学家们更多地从学术研究的角度探讨中国古诗,如汉诗异于英诗的形式特征、汉诗的可译性、英译难度等。传教士汉学家马礼逊(Robert Morrison)在《通用汉言之法》中就指出,“如果没有透彻了解中国历史、风俗、习惯,要理解中国诗歌是非常困难的。中国古诗的本质美感就在于外国人不能觉知的典故”[14]。翟理斯在探讨唐诗时,更是直言不讳地指出了唐诗的不可译:“有了前朝诗歌的铺垫,唐朝造就了诗歌黄金时代的新纪元(哎,不可译)。”[12]Prefaceviii这些探讨对于唐诗英译研究是颇有裨益的,但缺乏对唐诗本质诗学特征的归纳,而且面向的读者群为专业学者,无疑给普通读者设置了阅读障碍。克兰默-宾对于唐诗诗学特征的凝练归纳并以此贯穿译诗重构,再现唐诗诗学魅力,为唐诗争取了更为广泛的读者群体。

克莱默-宾的译诗诗意盎然,语言优美,突出表达中国古诗特质,但由于中西文化的巨大差异以及中西诗歌语言的不同表达方式,译诗中的误读与误译并不鲜见。以《子夜吴歌》中“秋风吹不尽”一句中的“秋风”为例。“秋风”在汉语诗歌中常常引起“秋风扫落叶”般的萧瑟衰败景象,让人感到悲凉,古人又常把“秋”和“愁”联系到一起。诗人李白通过“秋风”营造出秋风萧瑟的景象,表达出妇人愁苦的思念之情,但在克莱默-宾的笔下却变成了“微风”(breeze),并“温柔地叹息”(sighs tenderly),哀怨之情犹然而生,却全然没有了原诗的“愁”之味。《夏日南亭怀辛大》中“恨无知音赏”一句中的“知音”是中国文学传统中最为常见的典故,“伯牙绝弦,知音难寻”,诗人借此表达对友人的怀念之情,以期引起与读者的情感共鸣。而“恨无知音赏”却被译为“But there are none to hear me, /And who can charm the dead?”,不仅“知音”的文化内蕴全失,在一定程度上误导英语读者对原诗的理解。“竹露滴清响”句的“竹”也被误译为“柳”(willows)。“竹”与“柳”都是中国诗人笔下常用的文化意象。“竹”除了常被赋予高风亮节、不畏酷暑严霜等文化内涵外,又常被用来描写清雅闲居之所和淡然雅致的生活,这也正是此句中“竹”的涵义。而“柳”谐音“留”,古人折柳送别,常用来表达送别留恋之情。以“柳”译“竹”难以表达诗人幽居之处的恬静闲适。

克莱默-宾以优美的英诗语言重构唐诗,但对原诗部分内容过渡阐释或是由于韵律需要,对译诗添加的臆想成分较多。如《夏日南亭怀辛大》中“感此怀故人,中宵劳梦想”句的翻译平添了“鸟儿离巢”(The bird that leaves the nest)的主观想象。《子夜吴歌》中“总是玉关情”和“何日平胡虔”两句的翻译凭空加入了“寒冷”(bleak)和“雪地草原”(the steppes of snow)的意象。克莱默-宾坚持用英诗格律体来译介唐代近体诗,但因韵害意的译句也较多。如其英译李白名篇《静夜思》时出于韵律的需要,注入不少臆想内容,将只有短短四行的原诗译为十行,将“床前明月光,疑是地上霜”就译为“Athwart the bed / I watch the moonbeams cast a trail/ So bright, so cold, so frail // That for a space it gleams / Like hoar-frost on the margin of my dreams”。[8]61-62“明月光”变成了“如此明亮,如此寒冷,如此朦胧”(So bright, so cold, so frail),意义的延展是为了“frail”与“trail”构成押韵,“疑是地上霜”一句又补充了“在我的梦中”(on the margin of my dreams),以便“gleam”与“dream”押韵。这些都触及了英诗格律体译介唐诗的弊端。吕叔湘先生就曾经批评过:“以诗体译诗之弊,约有三端:一曰趁韵”,“二曰颠倒词语以求协律”,“三曰增删及更易原文意义”[15]。翻译是作者、译者与读者之间的对话,处于对话核心地位的译者“既要理解和阐释原文,又要在‘自由度’和‘限度’的平衡中给读者相应的解读和阐释空间”[16]79。克莱默-宾对于文本的过度阐释并非赋予读者充分的自由度,而是束缚了读者的想象。只有在英译中做到“从心所欲,不逾矩”[17]50才能更好地为读者呈现原诗意蕴。

四、结语

克莱默-宾是继翟理斯之后,以英诗格律体系统译介唐诗的第二人,也是唐诗格律体英译经典构建的核心人物。正如学者江岚在其专著《唐诗西传史论》中高度评价克莱默-宾,认为其译诗“比翟理斯等人学者式的,严谨精确的诠释风格更感性、更富于诗意,因而更具有可读性。”[18]克莱默-宾不仅在译著中大力推广唐诗,坚持以英诗格律体译介唐诗,还在把握诗歌“凝练含蓄”及“意在言外”的本质特征上对诗歌进行诗意诠释,向西方读者展示唐诗更为深层的艺术内涵。虽然他的译诗存在误读、误译或是因韵害意,但对于唐诗在英语世界被更为广范的读者接受起到了最为直接的推动作用。

[1]MARSHMAN J.Elements of Chinese Grammar[M].Serampore: Mission press, 1814: 555.

[2]GILES H A.Chinese Poetry in English Verse[M].London: Bernard Quaritch, 1898.

[3]熊文华.英国汉学史[M].北京:学苑出版社,2007.52.

[4]CRANMER-BYNG L A.The Vision of Asia: An Interpretation of Chinese Art and Culture[M].London: J.Murray, 1932.

[5]GILES L.Musings of a Chinese Mystic: Selections from the Philosophy of Chuang Tzu[M].London: J.Murray,1906.

[6]GILES L.The Sayings of Lao Tzu[M].London: J.Murray, 1905.

[7]CRANMER-BYNG L A.Book of Odes[M].New York:E.P.Dutton and Company, 1908.

[8]CRANMER-BYNG L A.A Lute of Jade, Being Selections from the Classical Poets of China[M].London: J.Murray, 1909.

[9]CRANMER-BYNG L A.A Feast of Lanterns[M].London: J.Murray, 1916.

[10]CRANMER-BYNG L A.The Never-Ending Wrong[M].London: Grant Richards, 1902.

[11]GILES H A.A History of Chinese Literature[M].London and New York: D.Appleton and Company, 1901.

[12]GILES H A.Gems of Chinese Literature[M].London:B.Quaritch, 1884.

[13]郭绍虞.历代文论(第二册)[M].上海:上海古籍出版社,2001: 424.

[14]MORRISON R.A Grammar of the Chinese Language[M].Serampore: Mission-Press, 1815.275.

[15]吕叔湘.中诗英译比录[M].北京:中华书局,2002.10.

[16]王凯凤, 张丽.论乔治·斯坦纳阐释学视野下的翻译过程和译者角色[J].电子科技大学学报,2007(6): 76-79.

[17]许渊冲, 许均.翻译“美化之艺术”——新旧世纪交谈录[C]//许均.文学翻译的理论与实践——翻译对话录.南京: 译林出版社,2001.46-59.

[18]江岚.唐诗西传史论[M].北京:学苑出版社,2009.107.