敦煌俗字部件变体例释

2014-02-09曾少林

曾少林

(广西大学 文学院,广西 南宁 530004)

敦煌俗字部件变体例释

曾少林

(广西大学 文学院,广西 南宁 530004)

敦煌俗字与正字的差异有很大一部分是由于内部部件的笔画增减、形体讹变等造成的。本文选取《敦煌俗字典》中的一些俗字,将字切分后比较部件间的变异情况和内在联系,从部件层面探讨俗字讹变的主要原因及俗字变化的相关情况,以期为解读文献、考释俗字及相关工作做准备。

敦煌俗字 部件 变体 讹变 讹混

一、引言

黄征先生所著的《敦煌俗字典》收录了大量俗字材料,为俗字研究提供了巨大便利。目前,有张涌泉、蔡忠霖、曾良等学者对俗字字形、部件讹误等方面进行过研究,但这仅仅是俗字研究中的冰山一隅,因此,有必要在已有研究的基础上进行更多该方面的探讨。

由于多数敦煌俗字中诸如类化、繁减、楷化等俗字的形同、讹混等经常发生在部件层面,对切分整字,选取相同部件进行对比分析则显得非常必要。

笔者以《敦煌俗字典》①中的俗字为材料,从中选取一部分俗字,通过切割字形,找出变化最明显的一级部件,将正字中的同一部件在敦煌俗字中的变体集中进行比较,通过借助《干禄字书》、《五音类聚四声篇海》、《龙龛手镜》等文献查阅历代俗体,与《大广益会玉篇》所载正字进行对比,同时参阅部分历代书法字典和碑刻字书等探讨各个变体之间的关系,并尝试找出变体成因,进而为建立俗字部件变体数据库和开展更深层次的研究做准备。

本文主要用简化字进行论述,关键字形保留繁体字形。

二、常用俗字部件讹变释例

从俗字发展到正字,中间经历了字形变化,臧克和先生称之为过渡性形体②。俗字与正字有所区别,主要是因为其在字形写法上有所变化,这种变化主要来自于部件的讹变。关于“讹变”,张桂光先生对其定义为:“在古文字演变过程中,由于使用文字的人误解了字形与原义的关系,而将它的某些部件误写成与它意义不同的其他部件,以致造成字形结构上的错误的现象,它与将一个字完全误写成另一个字的‘写错字’不同,它发生错误的仅是字中的某些部件,就一个字的整体来说,并不同别的字相混淆,因此可以作为这个字的异体存在。”③下面就举例进行分析。

三、讹混部件释例

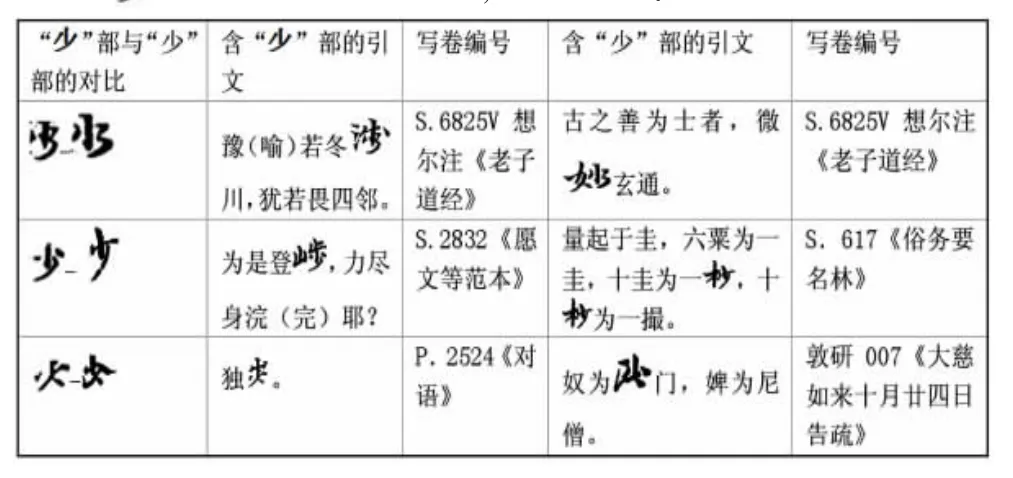

敦煌俗字中的讹混现象较多,同形或形近部件的混用,给文献的研究造成一定的困难。通过异文比较互证、借助文献等方法,可以有效识别讹混现象,进而更好地进行其他文献的释读。现列举个别讹混部件,讨论如下:

?

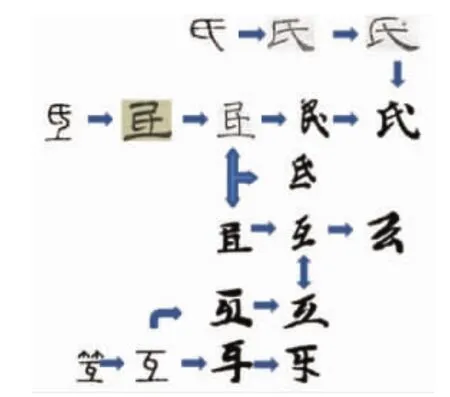

(二)“氐”、“氏”与“互”

氏、氐与互的讹混使用情况如下图:

四、结语

我们通过对部分俗字进行切分、集中整理和分析,意在明确构成俗字的部件间的相互关系。从横向上看,对于部件的集中研究,建立部件变体数据库,针对不同的部件变体进行类比研究,有助于找出俗字发展的一般规律,将之与正字进行对比研究,则可以构建一个完整的文字发展的体系网络,理清两者之间的相互关系,有助于文字学理论的发展。从纵向上看,一定时期的俗字反映了其所在时期的历史文化特征,通过已掌握的规律看历代的俗字变化,可以进行字形的断代与写卷的辨伪,等等。当然,对俗字的整理研究,并不是鼓励人们学习使用俗字,而是从字体出现到发展为正字,在存在的过渡性形体中寻找字形演变发展的规律。敦煌文献中的俗字,尽管变体众多,字形各异,但并不都是杂乱无依据可循的。至少在对俗字部件的解析过程中,我们可以看出其与当时正字之间存在的某些对应关系,并且从宏观上看,其并不与正字发展规律相悖。讹变和讹混,使汉字形态发展呈多样化,在汉字发展演变过程中与正字一起发生了形体“选择”,使汉字体系不断趋于完善。因此,研究俗字及其部件产生、发展中的讹变和讹混现象十分必要。

注释:

①黄征.敦煌俗字典.上海教育出版社,2005.

②臧克和.联系的重建——过渡性形体功能.中国文字研究(第13辑):95-100.

③张桂光.古文字中的形体讹变.古文字研究,1986,第15辑:153.

④黄征.敦煌俗字典.上海教育出版社,2005:26.

[1][汉]许慎撰,[清]段玉裁注.说文解字[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[2][唐]颜元孙.干录字书[M].北京:紫禁城出版社,1990.

[3][宋]陈彭年,丘雍.宋本广韵·永禄本韵镜[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[4][宋]陈彭年.大广益会玉篇[M].北京:中华书局,1987.

[5][辽]释行均.龙龛手镜[M].北京:中华书局,1985.

[6][金]韩孝彦,韩道昭撰.[明]释文儒等删补.改并五音类聚四声篇海十五卷.明成化丁亥重刊金台释文儒募刻本.

[7]黄征.敦煌俗字典[M].上海:上海教育出版社,2005.

[8]吴钢,吴大敏.唐碑俗字录[M].西安:三秦出版社,2004.

[9]臧克和.联系的重建——过渡性形体功能[J].中国文字研究,2010,13.

[10]张桂光.古文字中的形体讹变[J].古文字研究,1986,15.