城市产业结构分析及优化路径探索——以重庆市涪陵区为例

2014-02-08保永文熊捍宏

保永文,熊捍宏

合理的产业结构是区域经济实现持续、快速发展的内在要求。区域经济系统自身的发展也要求各区域依据自身要素禀赋合理选择主导产业,并通过产业间的内在关联性带动其他产业的发展,进而实现产业结构的优化升级,推动区域经济持续健康发展。20世纪80年代以来,西方区域产业结构研究正在朝两个方向演进:一是以经济本地化为特征的产业集群趋势;另一个是以经济全球化为特征的产业链升级趋势[1]。20世纪90年代以来,许多国内学者着重研究区域产业结构转型的问题。进入新世纪以来,区域产业结构研究集中于产业结构与经济发展的关系,以及区域产业结构与区域聚集发展问题[2]。本文以涪陵区为例,试图对区域产业结构的某些特征进行定量分析,从而为区域产业的合理选择做出有益的探索。

一、方法、指标简述

(一)产业专业化系数:C=∑(Qi1-Qi2)

Qi代表其产业部门在整个产业中所占的百分比,下标、分别代表不同的区域,∑代表将计算结果具有相同符号的百分数绝对值加在一起,C代表区域产业专业化系数[3]12。该指标可以反应研究区域与对比区域产业结构的差异程度,用来衡量区域产业结构的特色。

(二)偏离-份额分析法

偏离-份额分析法把区域经济的变化看作一个动态过程,以其所处上级区域的经济发展为参照系,将区域自身在某一时期经济总的增长量分解为份额、结构偏离和竞争力偏离三个分量,以此说明区域经济发展和衰退的原因,评价区域经济结构优劣和自身竞争力的强弱,找出区域具有相对竞争优势的产业部门[4]。

区域份额因素,以较高层次区域总产出年增长率为基准,假定研究区域按此增长率增长时所应达到的增长水平。产业结构偏离因素,反应研究区域产业结构类型对经济增长的影响。区位偏离因素,反应研究区域的区位条件或竞争能力对经济增长的影响。

假设在时间范围[t,T]之内,研究区域和高层次区域经济总量与产业结构均发生了变化。设基期区域经济总规模为bit,报告期经济总规模为biT。依据一定的规则,把区域经济划分n为个产业部门,分别以bijt,bijT(j=1,2,3,…n)表示区域 i第 j个产业部门在基期和报告期的规模。Bt、BT表示区域所在的大区或全国在相应时期基期与报告期经济总规模。以Bjt与BjT表示在大区或全国基期与报告期第j个产业部门的规模,则区域内任意产业部门在i该段时间内的变化率为;高层次区域的 j部门在[t,T]段的变化率为:。 以全国各部门所占的份额对区域i任一部门j的规模化后可得到该部门的规模指标:n)。这样,在[t,T]时段内区域 i第 j产业部门的增长量Gij可以分解为 Nij、Pij、Dij3 个分量,则:Gij=Nij+Pij+Dij,Nij=bij×Rij,Pij=(bijt-bit)×Rij,Dij=bijt×(rij-Rij)。其中:份额分量Nij代表全国平均增长效应,指地区标准化的产业部门按全国平均增长率发展所产生的变化量;结构偏离分量Pij代表产业结构效应,指地区产业部门比重与全国该部门比重差异引起的该部门增长相对全国标准产生的偏差;区域竞争力偏离分量Dij代表区域份额效应,指地区与全国同一部门增长速度不同引起的偏差[5]。

二、实证分析

本文以涪陵区为研究区域,以重庆市为较高层次参照区域,以1998年为基期,2010年为报告期。涪陵区和重庆市三次产业的生产总值数据均根据 《涪陵统计手册 2011》[7]、《重庆统计年鉴—2011》[8]相关数据整理得到。

(一)涪陵区产业结构现状及历史变动轨迹分析

1998—2010年,涪陵经济总量持续快速增长,根据经济发展阶段及其产业结构特征的分析,涪陵区经济属于工业化加速阶段。第一产业增长较为缓慢,占国民生产总值比重和对地区生产总值增长的贡献率持续下降。2010年,两个指标分别降至7%和2.9%。二、三产业增长迅速。第二产业产值增长尤为迅猛,2009年上升至59%,对地区生产总值增长的贡献率高达74.5%。第三产业产值所占比重在2006年前后呈现先上升后下降的趋势,2010年所占比重为34%,对地区生产总值增长的贡献率为34%。总体而言,二、三产业对国民生产总值的贡献率占有绝对优势,产业结构呈现出“二、三、一”的特征。以重庆市为参照区域专业化系数值较小,表明从三次产业结构构成来看,区域产业结构特色不明显,涪陵区与重庆市三次产业结构较为雷同,产业的经济互补性较弱。

第一产业产值中,农业及牧业所占比重较高,形成了以榨菜、畜牧、桑麻、蔬菜为主的第一产业生产格局,农业生产以蔬菜、粮食和水果为主。农、牧业约占第一产业总产值的85%以上,为其主导产业。2005—2010年,在农林牧渔业总产值中,农业所占比重大致呈上升趋势,2010年约占57.88%;林业、渔业、农林牧渔服务业所占比重也大致呈上升趋势,但其在农林牧渔业总产值中所占比重较小。牧业所占比重大致呈下降趋势,从2005年的42.33%降至2010年的28.17%。

2005—2010年,涪陵区第二产业增加值中,工业增加值在第二产业总产值中约占90%左右,建筑业增加值约占10%左右。从规模以上产值中不同所有制结构企业的构成来看,2010年,涪陵区规模以上工业企业中私营企业和有限责任公司产值所占比重最高,私营企业约占39.72%,有限责任公司约占30.51%,国有企业和集体企业约占14.76%,股份有限公司约占14.42%。涪陵区工业企业中非公有制经济发展较为活跃,具有较强的发展能力。

2010年,从涪陵区第三产业内部构成来看,交通运输、仓储及邮政业占23.1%,批发和零售业占22.9%,住宿和餐营业占8.2%,金融保险业占6.5%。第三产业中劳动密集型的流通部门所占比重较高,资本、知识密集型的生产、生活服务业所占比重不高,第三产业内部结构层次较低。

1998—2010年,从涪陵区第三产业内部构成变动轨迹来看,批发和零售业变动较为平稳,约占第三产业产值构成24%左右。交通运输、仓储及邮政业所占比重上升较多,尤其是2004年增加较多,近年约占第三产业产值构成23%左右。自重庆市直辖以来,住宿和餐饮业逐年上升,从1998年的3%升至2010年的8.2%。金融保险业在第三产业产值构成中的比例则逐年下降,由1998年的11.4%降至2010年的6.5%。

(二)基于偏离-份额分析法的涪陵区产业结构素质和效益评价

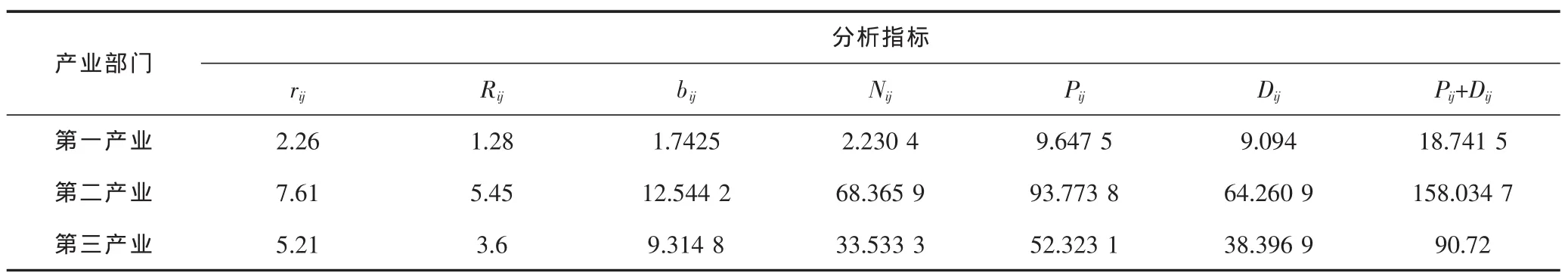

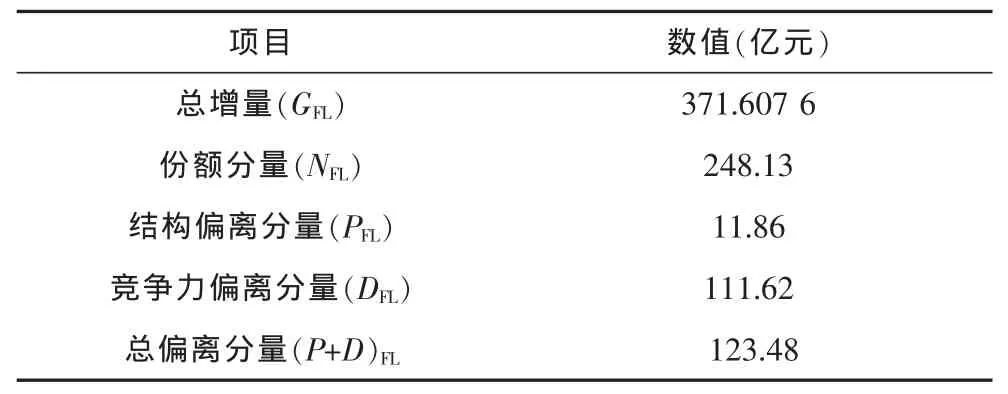

由以上数据及偏离—份额分析法,对涪陵区三次产业的发展情况计算结果如表1、表2所示:

由表1可以看出,涪陵区在未来几年内总体发展趋势良好。从结构偏离份量Pij来看,二、三产业Pij值较大,表明二、三产业对涪陵经济总量增长的贡献较大,二、三产业相对于重庆市而言是增长性部门,结构效果度大。从份额分量Nij=bij×Rij来看,一、二、三产业的总偏离量均为正值,说明涪陵一、二、三产业总体发展水平高于重庆市平均水平,在重庆市经济发展中,二、三产业所占的分量较高,贡献率较大。一、二、三产业的竞争偏离份量均为正值,说明涪陵一、二、三产业的区域竞争力有所提高,高于重庆市平均水平。其中,二、三产业在重庆市具有较强竞争优势,竞争效果度大。

在表2中,PFL代表涪陵按照重庆市第i产业增长率计算的增长额与按照整个重庆市GDP增长率所实现的增长额之差,反映了涪陵区第i产业随重庆市第i产业增长(或下降)而增长(或下降)的情况。PFL=11.86>0,表示涪陵区具有较合理的结构,产业结构素质较好,三次产业结构促进了区域经济总量增长较快。NFL是涪陵区按重庆市产业年均增长水平增长时应达到的产业增长水平。NFL=248.13>0,表明1998—2010年涪陵区经济增长率远高于重庆市平均水平,在重庆市经济增长中涪陵区所占份额较高,贡献率较大。DFL代表涪陵第i产业按实际增长率所实现的增长额与按重庆市同一产业所实现的增长额之差,反映了与重庆市相比,涪陵在发展第i产业方面具有区位(竞争)优势或劣势。DFL=111.62>0,表明涪陵处于有利区位,在重庆市发展中具有区位竞争优势。

表1涪陵区三次产业发展的偏离——份额分析表

表2 涪陵区三次产业结构SSM总体效果分析表

三、涪陵产业结构优化的路径选择

自1998年重庆市直辖以来,涪陵区全区生产总值增长迅猛,高于重庆市同期水平,产业结构较为合理,产业结构素质较好,三次产业结构促进了区域经济总量的较快增长。其中,二、三产业增长尤为迅速,二、三产业对涪陵经济总量增长的贡献较大,相对于重庆市而言是增长性部门,结构效果度大;涪陵一、二、三产业的区域竞争力有所提高,高于重庆市平均水平。但是,涪陵区与重庆市三次产业结构较为雷同,三次产业的经济互补性较弱,两区域三次产业结构中第二产业产值在地区国内生产总值中所占的比重均较高,呈现出明显的工业结构特征,产业结构非常相似,从三次产业结构来看,两区域并不具有明显的互补性。

(一)优化农业产业结构,推进农村经济社会持续、健康增长

一是做大做强特色农业以利用现有农业资源为主,加大培植力度,发展粮食、榨菜、蚕桑、苎麻、畜禽、中药材、林果,以及山林野生植物等生产。二是大力发展包括畜牧养殖和水产养殖在内的养殖业及其后延关联产业的生产,进一步健全和完善农业结构体系,不断增加高层次需求农产品的生产。三是大力推动科技进步,加强第一产业与第二、第三产业的关联性,加强本地资源合理转化,大力发展农产品加工企业,延伸产业链,拓展深加工。

(二)完善工业体系,优化产业空间布局

涪陵区仍处于工业化加速阶段,区域工业化水平较高,形成了以食品、医药、化工、机械、纺织、建材为支柱的工业体系,基础优势突出,产业链条较为完善。从生产要素投入构成比例来看,区内七大主导产业多为资本、劳动密集型的传统产业,能耗高、污染重,而电子信息技术、生物技术、新能源、新材料等附加值高、社会效益好的知识技术密集型产业十分薄弱。基于涪陵自然资源禀赋和已有的产业基础,第二产业应主导发展以化工、食品、医药、机械装备、新材料、纺织服装、农业资源深加工、新能源、有色金属和新型建材工业等多元产业支撑的工业体系,以此实现产业结构的动态调整和优化升级。其次,应加大第二产业与重庆主城区的产业关联度,在成渝经济区内完善产业分工和配套,通过培育产业集群,建设化工产业、临港产业、医药产业、纺织产业、机械装备工业、农产品深加工业、物流产业等特定产业集群,充分发挥产业的规模经济效应。三是要切实增强产业技术创新能力,充分利用高新技术对原有传统产业进行技术升级和改造。争取由技术引进、技术改造向原创型技术创新升级,加强产业共性技术科技队伍的建设,在知识产权保护、税收优惠、研究开发资助、加速设备折旧等多个方面采取综合措施,形成鼓励创新的有效激励[9]。

(三)大力发展第三产业,科学配置第三产业新型服务业态

充分发挥重庆作为长江上游经济中心,涪陵作为重庆市经济腹地、一圈两翼战略支点地位的作用,整合区内优质资源,主导发展金融结算、商贸、物流、旅游、文教、咨询设计、交通运输、房地产等资本、知识密集型的生产、生活服务业,大力发展金融服务业、科技研发服务业、信息服务业以及商业服务业等知识技术含量较多的生产型服务业,提高产业竞争力以及经济的发展质量。加快把第三产业培育成为涪陵区经济的潜力产业和朝阳产业,打造新型服务业基地,提高第三产业比重,不断实现三次产业结构的优化升级,把涪陵城区发展成为重庆市域中部的商贸物流中心、旅游集散地。

[1]黄溶冰,丁艳.区域产业结构研究述评[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2005(7).

[2]郝奇,赵军.中国产业结构理论发展综述[J].社科纵横,2012(2).

[3]侯景新,尹卫红.区域经济分析方法[M].北京:商务印书馆,2004.

[4]郝寿义,安虎森.区域经济学[M].北京:经济科学出版社,2004.

[5]张昌勇.基于偏离份额分析法的湖北产业竞争力研究[J].武汉理工大学学报,2007(11).

[6]史春云,张捷,高薇,杨旸.国外偏离—份额分析及其拓展模型研究述评[J].经济问题探索,2007(3).

[7]重庆市涪陵区统计局.2011涪陵统计手册[M].北京:中国统计出版社,2011.

[8]重庆市统计局.重庆统计年鉴:2011[M].北京:中国统计出版社,2011.

[9]邓果.涪陵区产业结构调整研究[DB/OL].[2009-10-22].http://www.fl.gov.cn/Cn/.