群组看病模式对社区高血压患者自我管理的影响研究

2014-02-08李丽平盛新春李韫韬

李丽平,任 慧,盛新春,朱 义,许 菁,李韫韬,傅 华

慢性非传染性疾病(慢性病)是世界卫生组织确定的全球和地区疾病预防与控制的重点,慢性病带来的疾病负担,使其不仅成为重要的公共卫生难题,也成为经济学难题。高血压是最常见的心血管疾病,也是我国的主要慢性病之一,其患病率逐年上升,成为死亡的第一危险因素[1]。高血压治疗不是以治愈为目的,而是将患者的症状、健康状况、健康功能维持在一个满意的状态,是一个连续的服务过程[2]。提倡患者的自我管理已经成为高血压防治不可或缺的部分。然而,目前有关自我管理的数据多来自于单独项目,而很少将其整合入日常诊疗[3]。另外,目前绝大多数医疗保健服务还沿用传统的急性、插入式的护理模式,自我管理支持难以融入日常诊疗,这均导致高血压等慢性病患者没有获得最佳的服务[4]。研究表明,团队服务通常被当作高质量卫生服务的标准,成功的慢性病干预措施通常需要一个跨学科的全科团队协作开展[5]。因此,由全科团队实施将患者组织起来在一起共同提供保健服务的群组看病模式可能为解决当前的困境提供出路[6]。本研究拟通过评价社区高血压群组看病模式的实施效果,分析该模式对高血压患者自我管理相关指标的影响,并进一步分析患者的满意度和参与障碍。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2011年1月—2012年12月上海某街道所辖4个居委中社区卫生服务中心签约管理的高血压患者为研究对象。纳入标准:(1)年龄为35~80岁者;(2)按照《中国高血压防治指南2010》[7]诊断为原发性高血压病的患者;(3)现居住在研究社区者;(4)自愿参加本研究者。排除标准:(1)精神异常者;(2)患有肿瘤,且近半年内接受过化疗或放疗者;(3)不愿意或不能完成1年的随访者;(4)正在参加或近30 d内参加过其他研究项目者;(5)伴有严重躯体功能损害的脑卒中患者;(6)严重视听障碍者。

1.2 研究方法

1.2.1 组建群组和全科团队 本研究采取以社区为基础的准试验研究。将经过社区动员、自愿参与并符合标准的183例高血压患者,按整群随机分组方法分为干预组(92例)和对照组(91例)。对入选患者进行问卷调查,再与社区干部和相关的签约医生沟通协商后,对干预组高血压患者进行小组划分,15~20例为一组,每组设置一个小组长。建立由全科团队责任医生、助理员、社区卫生干部组成的服务团队,并明确团队的职责分工。在前期高峻岭[8]编制的《高血压群组干预指导者手册》的基础上,按照本次干预现场的实际情况进行修订,然后聘请有关专家对参与干预的团队成员进行相关内容培训。

1.2.2 相关材料的建立 为保证干预的有效实施,做好干预的质量控制。在干预开始前针对干预活动建立标准化文档追踪活动进展,包括为团队提供纸质版的过程记录表,如每例患者的基本情况介绍表、签到表、行动计划反馈表。为干预组患者提供的材料包括《高血压患者管理指南》阅读材料、招募信、行动计划小册子。

1.2.3 干预措施 干预组患者为高血压群组看病形式,整个干预活动包括7次集中强化干预,每次约1.5 h,1次/2周,干预地点为社区居委会活动室,干预实施者为组建好的全科团队。干预内容包括健康教育环节、个人行动计划制定与反馈、医患互动、医疗活动内容(包括诊疗、血压监测、开药)。健康教育内容根据干预前对组员进行的课程内容调查表的分析结果进行安排,每次集中强化干预针对一个高血压危险因素进行。在干预过程中,借助个人健康管理手册强化高血压患者自我管理的技能掌握和行为督导。对照组高血压患者接受常规高血压管理。

1.2.4 研究工具 基线调查采用高血压群组看病问卷,评价指标包括:(1)一般情况:性别、年龄、婚姻状况、文化程度、家庭人均收入、合并其他慢性病情况等。(2)服药依从性:采用戴俊明等[9]翻译的中文版《Morisky服药依从性量表》(Morisky Medication Adherence Scale,MMAS)进行测量,包括4个条目:①您是否有时忘记服药?②您是否有时不注意服药?③自觉症状改善时,您是否曾停药?④服药自觉症状更严重时,您是否曾停药?若4个问题回答皆为“否”,记为“1”,回答“是”,记为“0”。据此标准,将研究对象的服药依从性分为不服药、不依从、依从3个等级。(3)身体活动依从性:依据《中国高血压防治指南》中推荐的“高血压患者每周应进行3~5次的体育锻炼,每次不少于30 min”的标准,将研究对象身体活动依从性分为不锻炼、不规律锻炼、规律锻炼3个等级;其中不锻炼指完全不参加任何体育锻炼,不规律锻炼指进行了锻炼,但未达到3次/周和/或每次时间小于30 min,规律锻炼指进行了锻炼,且≥3次/周,每次不少于30 min。(4)自我效能量表:由美国斯坦福大学慢性病教育研究中心研制,已应用于多项国内研究,有较高信效度[10];此量表共2 个维度(症状管理自我效能、疾病共性管理自我效能),包含6 个条目,每个条目以1~10分进行评定,其中1 分表示“毫无信心”,10 分表示“完全有信心”。各条目平均分反映自我效能的水平,得分越高,说明自我效能水平越高。(5)社会资本量表:采用任慧等[11]设计修改的8个条目简约版社会资本量表,是经研究证实可用于我国社区大规模问卷调查中评价社会资本的工具。干预后3个月再次进行问卷调查,调查内容新增加了患者满意度、参与意愿和参与障碍等内容。

2 结果

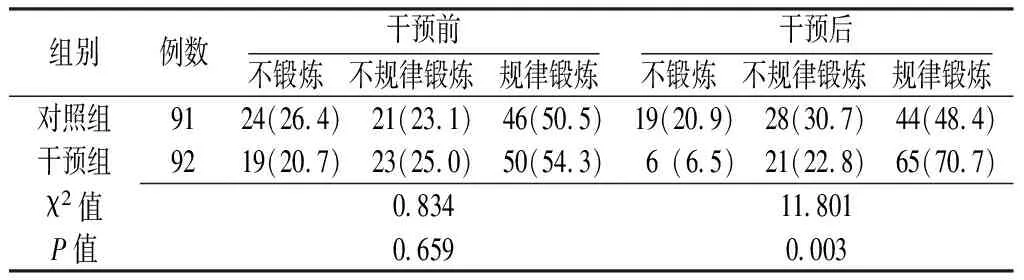

2.1 两组一般资料比较 两组高血压患者的年龄、性别构成、文化程度、婚姻状况、家庭月收入、是否合并其他慢性病比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

2.2 两组自我管理相关结果改变情况

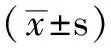

2.2.1 两组行为管理状况比较 干预前,干预组和对照组服药依从性及身体活动依从性分布情况比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,干预组服药依从性和身体活动依从性分布情况比较,差异有统计学意义(P<0.05)。干预组干预后服药依从性和身体活动依从性均高于干预前,差异有统计学意义(χ2=9.653、8.807,P<0.05);而对照组干预前后服药依从性和身体活动依从性比较,差异无统计学意义(χ2=0.389、1.626,P>0.05,见表2~3)。

表2 两组干预前后服药依从性比较〔n(%)〕

Table2 Comparison of medication compliance between the two groups before and after the intervention

组别例数干预前不服药 不依从 依从 干预后不服药 不依从 依从 对照组9117(187)44(484)30(330)14(154)47(516)30(330)干预组9213(141)51(554)28(304)12(130)32(348)48(522)χ2值11137151P值05730028

表3 两组干预前后身体活动依从性比较〔n(%)〕

Table3 Comparison of physical activity compliance between the two groups before and after the intervention

组别例数干预前不锻炼 不规律锻炼 规律锻炼干预后不锻炼 不规律锻炼 规律锻炼对照组9124(264)21(231)46(505)19(209)28(307)44(484)干预组9219(207)23(250)50(543) 6(65) 21(228)65(707)χ2值083411801P值06590003

表1 两组一般资料比较

注:-表示无此数据;△为Fisher′s确切概率法;*为t值

2.2.2 两组社会认知健康状况比较 干预后干预组症状管理得分、疾病共性得分、社会支持得分、信任与参加得分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。干预组干预后症状管理得分、疾病共性得分、社会支持得分、信任与参加得分均高于干预前,差异有统计学意义(P<0.05)。对照组干预前后症状管理得分、疾病共性得分、社会支持得分、归属感得分、信任与参加得分、互惠得分比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表4)。

2.2.3 两组疾病管理状况比较 干预后干预组健康自评得分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。干预前干预组收缩压高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);而干预后两组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。对照组干预前后健康自评得分、收缩压、舒张压比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预组干预后的健康自评得分、收缩压、舒张压均低于干预前,差异有统计学意义(P<0.05,见表5)。

Table5 Comparison of disease control between the two groups before and after the intervention

组别例数健康自评(分)干预前 干预后 收缩压(mmHg)干预前 干预后舒张压(mmHg)干预前 干预后对照组91387±058385±061 132±13132±12 83±782±7 干预组92395±062365±058▲139±12132±12▲82±980±7▲t值090122733785000008381933P值03690024<0001100004030055

注:与干预前比较,▲P<0.05

2.3 干预组对群组看病的服务评价

2.3.1 干预组患者满意度和参与意愿 干预组患者对群组看病整体满意度平均得分为4.4分(最高分5分),86.9%(80/92)的患者表示非常满意或者比较满意,90.1%(83/92)的患者愿意继续参与,88.9%(82/92)的患者表示愿意将群组看病模式推荐给其他朋友或家人。向对照组高血压患者解释群组看病模式后,69.2%(63/91)的患者表示愿意参与。

2.3.2 干预组患者参与障碍因素分析 影响干预组患者参与的前3位因素分别为:是否有参与需求(40.2%)、时间和地点是否合理(39.1%)、家庭事务因素(32.6%,见表6)。

表6 干预组患者参与障碍因素分析(n=92)

Table6 The barriers of participating for 92 patients in the intervention group

参与障碍因素例数百分比(%)是否有参与需求37402时间和地点是否合理36391家庭事务因素30326是否接到通知18196其他患者的意见11120交通因素998个人隐私998其他665

3 讨论

本研究干预活动利用上海市建立全科医生签约制的契机,建立了由全科团队共同提供卫生保健服务的群组。在整个过程中,全科团队不但为患者提供所需的健康知识,并且选择管理其高血压危险因素,通过健康管理小册子,让患者从接受知识到实际行动,并通过行动计划反馈,促进患者强化行动意识。本研究结果显示,干预后,干预组患者服药依从性和身体活动依从性均高于对照组。结合以往研究结果,群组看病以组的形式进行管理,鼓励病友之间相互交流,分享疾病管理经验,为高血压患者提供了一个同伴交流的平台。本研究发现,相较于干预前,干预组干预后症状管理自我效能、疾病共性自我效能、社会支持、社会资本各个维度得分均提高,与朱兰等[12]研究结果类似,说明群组看病不但提高了患者自我管理疾病的自信心,并且还改善了患者的社会支持和社会资本。本研究还发现,相较于干预前,干预组干预后患者自评健康状况得分、收缩压均降低,与林吉祥等[13]研究相似,提示患者疾病管理健康状况改善。尽管本研究发现干预前后两组患者舒张压无明显改善,但是因为低压的升高本来就是个很难通过控制服药行为改善的指标,因此还需要长期干预观察。

表4 两组干预前后社会认知健康状况比较分)

注:与干预前比较,▲P<0.05

国内研究多关注了效果数据,而本研究同时还关注了参与者的满意度及参与意愿,这在国内研究中鲜有报道。本研究结果显示,干预组患者对活动满意度较高(平均得分为4.4分),国外不少研究也表明群组看病可以改善患者满意度[14-15];本研究干预组患者而再次参与的意愿(90.1%)及推荐给其他朋友或家人的意愿(88.9%)也较高,与国外同类研究结果相似[16]。本研究针对对照组的组员也进行了意愿调查,向对照组高血压患者解释群组看病模式后,69.2%的患者表示愿意参与,高于国外同类研究的68%[17],说明在社区研究群组看病有继续推进的潜力。

另外,为保证研究的持续推进,本研究还调查了干预组患者参与障碍的因素,从患者角度来讲,是否有参与需求、家庭因素、时间是否合理、家庭事务因素、是否接到通知等均是其参与障碍,在活动设计和推动时应予以重视。而有研究表明,目前群组看病实施的困境可能还存在其他影响因素未被充分挖掘[18]。另外,全科团队是群组看病实施成功的一个关键所在,如何将该模式融入医务人员本已疲惫不堪的慢性病管理之中[19],从而保证持续开展,也是需要解决的一个难题。这说明,群组看病作为一种有潜力解决目前慢性病管理困境的模式,还存在诸多影响因素,而这些影响因素直接关系到群组看病的效果和长效发展。

综上所述,群组看病模式可以改善高血压患者自我管理相关结果,得到了社区居民的肯定和认可,但同时群组看病模式作为一种新型的初级保健模式,要想满足社区居民的长效管理要求,则可能要更多地关注其参与障碍,这包括供需双方,甚至干预活动本身的设计、指南的合理性和实用性等。群组看病模式在国内还局限于少数城市和少数社区的尝试,因此在不断探索该模式有效性的同时,也应该更多关注该模式的实施障碍,深入分析各方面的影响因素,从而进一步探索该模式的可持续化发展。

1 高玉慧,张丽莉.我国高血压的流行病学研究进展[J].中国现代医生,2008,46(14):35-36,38.

2 傅华,傅东波,高峻岭,等.创新社区卫生服务流程应对老龄化等因素带来的慢病挑战[J].中国预防医学杂志,2010,11(11):1138-1140.

3 Glasgow RE,Funnell MM,Bonomi AE,et al.Self-management aspects of the improving chronic illness care breakthrough series:implementation with diabetes and heart failure teams[J].Annals of Behavioral Medicine,2002,24(2):80-87.

4 Glasgow RE,Davis CL,Funnell MM,et al.Implementing practical interventions to support chronic illness self-management[J].Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety,2003,29(11):563-574.

5 Wagner EH.The role of patient care teams in chronic disease management[J].BMJ,2000,320(7234):569-572.

6 傅华.慢性病的自我管理[J].中华预防医学杂志,2013,47(11):988-990.

7 中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南2010[J].中华心血管病杂志,2011,39(7):579-616.

8 高俊岭.社区高血压群组干预模式的评价研究[D].上海:复旦大学,2009.

9 戴俊明,傅华,沈贻谔.原发性高血压药物治疗依从性研究[J].中国慢性病预防与控制,2000,8(3):143-145.

10 张琳,刘新,宁艳花,等.社区老年高血压患者自我效能与自我管理行为的相关性研究[J].中国老年学杂志,2011,31(12):2286-2288.

11 任慧,盛新春,高峻岭,等.社区高血压患者社会资本与心理健康的关系[J].中国慢性病预防与控制,2014,22(3):272-275.

12 朱兰,吴克明,凌枫,等.上海市某社区高血压群组干预管理效果评价[J].上海预防医学,2009,21(6):253-256.

13 林吉祥,徐洁,佘茜,等.上海市高桥社区高血压新型管理模式的效果评估[J].实用心脑肺血管病杂志,2012,20(6):931-934.

14 Simmons C,Kapustin JF.Diabetes group visits:an alternative to managing chronic disease outcomes[J].The Journal for Nurse Practitioners,2011,7(8):671-679.

15 Clancy DE,Yeager DE,Huang P,et al.Further evaluating the acceptability of group visits in an uninsured or inadequately insured patient population with uncontrolled type 2 diabetes[J].The Diabetes Educator,2007,33(2):309-314.

16 Jhagroo RA,Nakada SY,Penniston KL.Shared medical appointments for patients with kidney stones new to medical management decrease appointment wait time and increase patient knowledge[J].The Journal of Urology,2013,190(5):1778-1784.

17 Kawasaki L,Muntner P,Hyre AD,et al.Willingness to attend group visits for hypertension treatment[J].American Journal of Managed Care,2007,13(5):257-262.

18 Kirsh SR,Lawrence RH,Aron DC.Tailoring an intervention to the context and system redesign related to the intervention:A case study of implementing shared medical appointments for diabetes[J].Implementation Science,2008,3(1):34.

19 刘月星,宗文红,王伟,等.基于慢病管理模式的新型慢病管理模式应用的SWOT分析[J].中国全科医学,2013,16(34):4078-4080,4096.