综合干预对功能社区高血压人群心血管健康行为及因素的改善情况研究

2014-02-08杨春伟李晓庆刘秀荣吴寿岭

刘 星,杨春伟,梁 洁,李晓庆,刘秀荣,吴寿岭

2010年美国心脏病协会(AHA)提出了2020年心血管健康战略目标,首次定义和量化了心血管健康行为和因素[1],根据这一标准中国北方工业城市人群中心血管健康行为和因素呈低流行分布[2]。目前罕见对高血压人群心血管健康行为和因素分布的报道,更缺乏综合干预后高血压人群心血管健康行为和因素分布变化情况的报道。中国现有产业工人约1.46亿,高血压在产业工人中的患病率高于其他人群[3]。从理论上讲工作场所高血压人群综合干预不仅可有效降低血压,而且有可能增进心血管健康行为和因素,为验证这一假设我们依据开滦研究(注册号ChiCTR-TRNC-11001489)中工作场所高血压综合干预人群的资料,分析了工作场所高血压人群综合干预前后心血管健康行为和因素的改善情况。

1 对象与方法

1.1 研究对象 开滦集团(有限)责任公司井下单位在职职工。入选标准:(1)参与开滦集团(有限)责任公司2008年6月—2009年6月健康体检;(2)收缩压≥140 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和/或舒张压≥90 mm Hg;(3)既往有高血压史正在服用降压药物;(4)签署知情同意书者。排除标准:(1)未经治疗而于第2次非同日测量血压时血压值<140/90 mm Hg者;(2)研究相关数据缺失者;(3)既往有脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血、心肌梗死、糖尿病肾病史者。

1.2 研究方法

1.2.1 资料收集 采用问卷调查和体检的方法获得研究对象的基线资料[3-4]。2010年问卷调查和体检时检查者不了解工作场所干预情况。

1.2.2 干预方法

1.2.2.1 健康宣教 采用宣传栏、多媒体、工会活动场所等多种方式进行宣教,内容包括:高血压的危害、心脑血管疾病的危险因素、改变生活方式对心脑血管疾病的影响及坚持定期检查服药的重要性。

1.2.2.2 免费发放降压药物 尼群地平5 mg,2次/d +卡托普利12.5 mg,2次/d或尼群地平5 mg,2次/d +螺内酯20 mg,1次/d或氢氯噻嗪12.5 mg,1次/d +卡托普利12.5 mg,2次/d或氢氯噻嗪12.5 mg,1次/d +螺内酯20 mg,1次/d或自服药物。

1.2.2.3 工会参与 对不按规定时间接受随访及服药的职工由工会干部对其进行耐心细致的教育说服。对经过综合干预后血压值仍≥180/110 mm Hg的职工按有关规定[5]劝其停工休息,待血压值降至<180/110 mm Hg后再复工。对因高血压停止工作而导致的家庭生活困难者,由工会按唐山市人均最低生活标准给予补贴。

1.3 随访 自2009年4月开始入选分组,到2010年5月结束入选,入选后每2周随访1次,随访时测量血压并由随访医生填写随访记录表,随访截止时间为2011年6月。于2010年6月—2011年6月健康体检时填写调查问卷(同基线资料收集内容)。

1.4 实验室检查 (1)生化指标检测:研究对象均在晨起空腹状态下,采集肘前静脉血5 ml于含乙二胺四乙酸(EDTA)真空管中,在室温下3 000 r/min离心10 min,离心半径为10 cm,取上层血清,在4 h内进行测量。生化指标的测量见本课题组已发表的文献[3-5]。(2)实验室质控:生化指标检测均在标准条件下,由专业的检验员严格根据临床检验操作规程进行操作,同时根据美国临床化学实验室规则进行室内质控和室间质控。

1.5 健康指标 由于开滦研究始于2006年,问卷中没有蔬菜摄入量,考虑到盐对中国人群心血管疾病的影响,我们将AHA健康行为定义中的蔬菜摄入量改为食盐摄入量;问卷中有关运动的定义与AHA的定义略有不同(AHA定义的理想运动量为每周≥5次,每次≥30 min)。

1.5.1 健康行为 (1)吸烟情况:①理想:不吸和曾吸,已戒(戒烟时间≥12个月);②一般:曾吸,已戒(戒烟时间<12个月);③差:目前正在吸。(2)体质指数(BMI)[6]:①理想:<24.0 kg/m2;②一般:24.0~27.9 kg/m2;③差:≥28.0 kg/m2。(3)体育锻炼:①无;②偶尔;③经常(每周≥3 次,每次持续时间≥30 min)。(4)健康饮食:①理想:低盐饮食;②一般;③差:高盐饮食。

1.5.2 健康因素 (1)总胆固醇(TC)[7]:①理想:非药物治疗情况下TC<5.18 mmol/L;②一般:TC 5.18~6.21 mmol/L或服调脂药情况下TC<5.18mmol/L;③差:TC≥6.22 mmol/L。(2)血压[8]:①理想:非药物治疗情况下收缩压<120 mm Hg和舒张压<80 mm Hg;②一般:收缩压120~139 mm Hg或舒张压80~89 mm Hg或服降压药情况下血压<140/90 mm Hg;③差:收缩压≥140 mm Hg或舒张压≥90 mm Hg。(3) 空腹血糖(FBG)[9]:①理想:非药物治疗情况下FBG<6.1 mmol/L;②一般:FBG 6.1~6.9 mmol/L或服降糖药情况下FBG<6.1 mmol/L;③差:FBG≥7.0 mmol/L。

1.5.3 心血管健康评分 7项心血管健康行为和因素中差=0分,一般=1分,理想=2分,总分为0~14分[10]。

2 结果

2.1 一般情况 在参加2008—2009年度健康体检的井下在职职工中符合入选标准的共有6 928例,排除955例拒绝签署知情同意书、40例研究相关数据缺失、566例未经治疗而于第2次非同日测量血压时血压值<140/90 mm Hg、随访期间死亡5例、辞职1例,最终纳入分析的有效数据为5 361例。其中男5 278例,女83例;平均年龄为(49.6±6.6)岁。

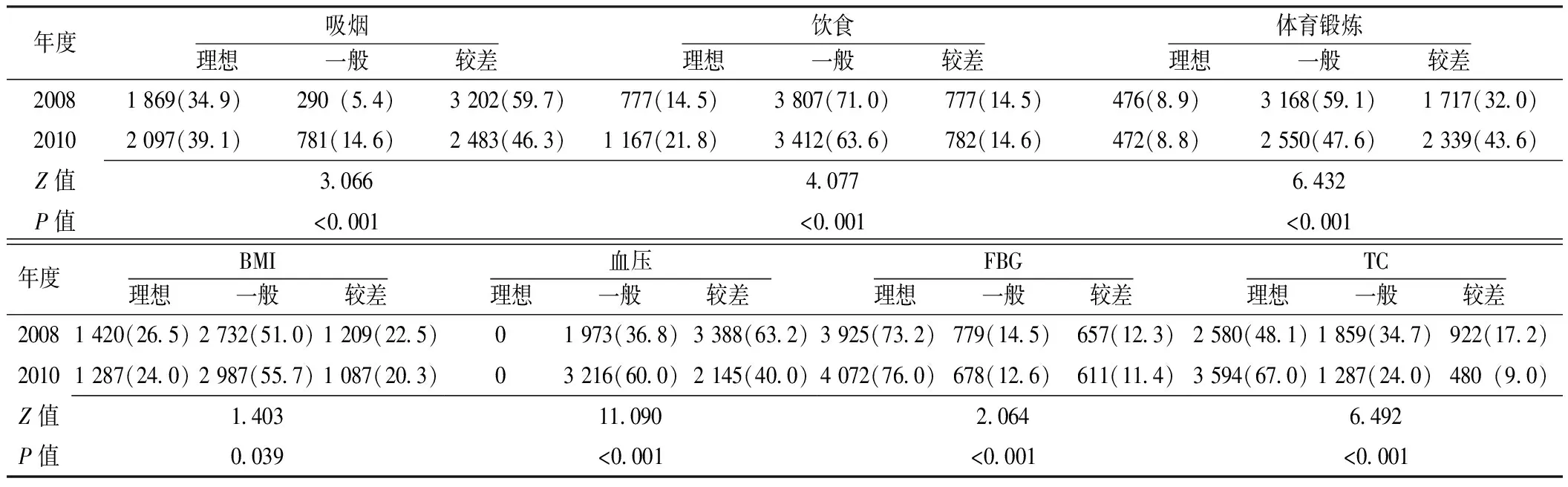

2.2 综合干预前后心血管健康行为及因素分布情况 研究人群中,2008年度吸烟处于理想及一般状态的比例分别为34.9%、5.4%,2010年度增至39.1%、14.6%,其中228例到2010年度戒烟时间超过12个月,由一般状态进展至理想状态;2008年度饮食情况处于理想状态的比例为14.5%,2010年度增至21.8%,其中390例到2010年度由一般状态进展至理想状态;2008年度血压处于较差水平所占比例为63.2%,2010年度降至40.0%,从较差状态改善到一般状态的比例为23.2%;2008年度FBG处于理想水平的比例为73.2%,2010年度增至76.0%;2008年度TC处于理想水平的比例为48.1%,2010年度增至67.0%;干预前后比较差异均有统计学意义(P<0.01)。而体育锻炼和BMI理想状态均下降,差异亦有统计学意义(P<0.05,见表1)。

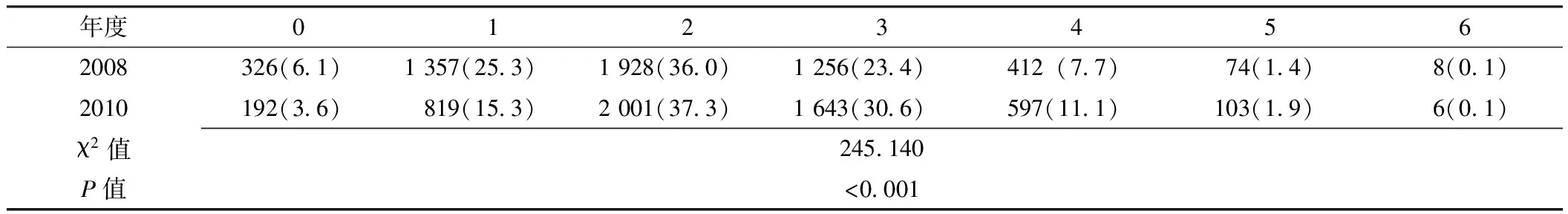

2.3 高血压综合干预前后心血管健康行为及健康因素组合分布情况 研究人群中,2008年度有8例具有6项理想心血管健康行为和因素,占0.1%;具有5项、4项、3项、2项、1项理想心血管健康行为和因素者分别占1.4%、7.7%、23.4%、36.0%、25.3%;有326例无一项理想心血管健康行为和因素,占6.1%;平均理想心血管健康行为和因素数为(2.06±1.09)个。2010年度有6例具有6项理想心血管健康行为和因素,占0.1%;具有5项、4项、3项、2项、1项理想心血管健康行为和因素者分别占1.9%、11.1%、30.6%、37.3%、15.3%;有192例无一项理想心血管健康行为和因素,占3.6%;综合干预前后心血管健康行为及因素组合分布间差异有统计学意义(P<0.01,见表2);平均理想心血管健康行为和因素数增至(2.37±1.05)个,增高了(0.31±1.14)个,干预前后比较差异有统计学意义(t=-20.08,P<0.01)。

2.4 综合干预前后心血管健康评分情况 以心血管健康评分标准进行评分,综合干预前平均健康评分为(6.85±1.90)分,而综合干预后平均健康评分增至(7.52±1.92)分,增高了(0.67±1.83)分,干预前后比较差异有统计学意义(P<0.01),其中吸烟、饮食、血压、FBG、TC干预前后心血管健康评分间差异均有统计学意义(P<0.01,见表3)。

3 讨论

进入新世纪以来,全球卫生工作重点由以治疗疾病为中心向以促进健康为中心转变,AHA提出了美国心血管健康2020的战略目标[1]:心血管健康改善20%,使心血管疾病和脑卒中引起的死亡降低20%。根据中国的实际情况,胡大一教授也提出了适合中国国情的“健康4+4策略”[11],来推进中国人民健康,预防心脑血管疾病。中国产业工人人数众多,心血管健康行为和因素呈低流行分布,对这一人群中的高血压患者进行综合干预不仅可有效降低其血压,而且有可能增进其心血管健康行为和因素,同时带动其家人养成良好的生活习惯。

本研究发现,在综合干预前,工作场所高血压人群心血管健康行为中吸烟、BMI、盐摄入量、体育锻炼处于理想态的分别占34.9%、26.5%、14.5%、8.9%;心血管健康因素中血压、FBG、TC处于理想态的分别占0%(由于均为高血压人群,血压水平均处于非理想态)、73.2%和48.1%。而在综合干预后,心血管健康行为中的吸烟、盐摄入量及心血管健康因素中的血压、FBG、TC均得到改善,以盐摄入量及血压改善最明显,而心血管健康行为中的BMI及体育锻炼未得到改善,美国一项关于1988—2008年度公民心血管健康行为和因素的改善情况的研究也发现心血管健康行为中的BMI未得到改善[10],与本研究结果相似,这一结果提示在心血管健康行为和因素中健康行为的改善更为困难。

表1 综合干预前后心血管健康行为及因素分布情况〔n(%)〕

注:BMI=体质指数,FBG=空腹血糖,TC=总胆固醇

表2 综合干预前后心血管健康行为及因素组合分布情况〔n(%)〕

注:0~6为理想心血管健康行为和因素个数

表3 综合干预前后心血管健康评分情况分)

在综合干预前,本研究人群血压处于一般及较差水平的比例分别为36.8%、63.2%,而通过2年的综合干预后,血压处于一般水平的比例增至60.0%,处于较差水平的比例降至40.0%,在心血管健康评分的统计中血压的评分由干预前的0.37上升为干预后的0.60,在7项心血管健康行为和因素中,血压这一健康因素经综合干预后改善最大。众所周知,高血压是心血管疾病、卒中的高危因素,国外一项研究表明,与血压处于较差的情况相比,血压处于一般情况的全因死亡的RR值为0.78,处于理想水平的为0.75;血压处于一般情况的心血管疾病的RR值为0.76,处于理想水平的为0.14[12],可见通过综合干预使血压由差向一般转化,由一般向理想转化对预防心脑血管疾病和卒中有重要的意义。

经综合干预后,吸烟这一心血管健康行为处于理想及一般状态的比例分别由34.9%、5.4%增至39.1%、14.6%,处于较差状态的比例由59.7%降至46.3%,吸烟对心血管系统存在严重危害,可损伤血管内皮功能,促进粥样硬化,因而综合干预对于引导吸烟者戒烟意义重大。对于食盐,经过综合干预后也获得了改善,处于理想状态的比例由14.5%上升为21.8%,大量研究证明过量摄入食盐与血压升高以及心血管风险增加相关,减少食盐摄入可使血压下降,并降低心血管系统的风险[13-17]。本研究证实了通过综合干预促进健康饮食是可行的。对于心血管健康因素TC、FBG,经综合干预后也得到了改善,处于理想状态的比例分别由48.1%、73.2%增至67.0%、76.0%,可见在服用2年的小剂量联合降压药物后,对研究对象的糖脂代谢未产生不利影响。

对于经综合干预后未得到改善的健康行为体育锻炼,处于较差水平的比例由干预前的32.0%上升为43.6%,与之相对应的BMI干预前后亦未见改善。作为心脑血管疾病防控的一项重要措施的体育锻炼是改善BMI的重要手段,基础BMI每升高2 kg/m2,冠状动脉性心脏病(CHD)、脑卒中和缺血性卒中的发病率分别增加15.4%、6.1%和18.8%;升高的BMI降至24 kg/m2以下时,可使男性CHD发病率降低11%,男性脑卒中降低15%,女性CHD和脑卒中均降低22%[18],因而在以后的综合干预工作中应重点加强对体育锻炼这一心血管健康行为的宣教,强调体育锻炼对防控心脑血管疾病的重要性以促进体育锻炼这一健康行为的改善。

心血管健康行为和因素对心脑血管具有长期的保护作用,流行病学研究显示,具有理想心血管健康行为和因素的人群,其心血管疾病风险减少[19-22],发病率降低[23-26]。在本研究人群中,综合干预前有0.1%、1.4%、7.7% 的个体分别具有6项、5项、4项理想心血管健康行为和因素,合计占9.2%。平均理想心血管健康行为和因素数为2.06。综合干预后有0.1%、1.9%、11.1% 的个体分别具有6项、5项、4项理想心血管健康行为和因素,合计增至13.1%。平均理想心血管健康行为和因素数增至2.37,有研究显示在一般人群中理想心血管行为和因素数每增加1个,心脑血管事件发生率降低16%[4],在本研究中虽然理想心血管行为和因素数仅增加了0.31,但对于降低高血压这一高危人群的心脑血管事件发生率仍可能产生重要影响。在以心血管健康评分标准进行评分时,本研究人群的健康评分从干预前的6.85分上升为干预后的7.52分,心血管健康评分总分上升了近0.7分,国外一项研究结果显示心血管健康评分每提高1分,全因死亡率及心脑血管事件发生率分别降低14%和17%[11],因而不管是从理想心血管健康行为和因素数还是心血管健康评分看,综合干预措施是有效的,对于减少心脑血管事件的发生率是有意义的。

虽然本研究比较早地报道了工作场所综合干预措施可改善高血压患者的心血管健康行为和因素,但也存在一定的局限性:研究队列以男性为主,研究人群盐的摄入量是根据受试对象自填的调查问卷进行分析的,未测定24 h尿钠排泄量,可能影响研究结果的可靠性。部分研究对象服用了降糖、调脂及降压药物,可能对结果产生一定的影响。

1 Lloyd-Jones DM,Hong Y,Labarthe D,et al.Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and health promotion and disease reduction:The american heart association′s strategic Impact Goal through 2020 and beyond[J].Circulation,2010,121(5):586-613.

2 Shouling Wu,Zhengrong Huang,Xinchun Yang,et al.Prevalence of ideal cardiovascular health and its relationship with the 4-year cardiovascular events in a northern Chinese industrial city[J].Circ Cardiovasc Qual Outcomes,2012,5(4):487-493.

3 Wang F,Wu SL,Song Y,et al.Waist circumference,body mass index and waist to hip ratio for prediction of the metabolic syndrome in Chinese[J].Nutrition,Metabolism & Cardiovascular Diseases,2009,19(8):542-547.

4 Shouling Wu,Zhengrong Huang,Xinchun Yang,et al.Cardiovascular events in a prehypertensive Chinese population:Four-year follow-up study[J].International Journal of Cardiology,2013,167(5):2196-2199.

5 吴寿岭,刘星,秦天榜,等.工作场所高血压综合干预效果分析[J].中华高血压杂志,2011,19(2):425-429.

6 中华人民共和国卫生部疾病控制司.中国成人超重和肥胖症预防控制指南[M].北京:人民卫生出版社,2006:5-13.

7 中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(5):390-419.

8 中国高血压防治指南修订委员会.2004年中国高血压防治指南(实用本)[J].中华心血管病杂志,2004,32(12):1060-1064.

9 公共卫生与疾病控制中心,卫生部疾病控制司.中国糖尿病防治指南[M].北京:人民卫生出版社,2008:10-12.

10 Mark D.Huffman,Simon Capewell, Hongyan Ning,et al.Cardiovascular health behavior and health factor changes(1988—2008) and projections to 2020:Results from the national health and nutrition examination surveys[J].Circulation,2012,125(21):2595-2602.

11 胡大一,马长生.心脏病学实践2010-规范化治疗[M].北京:人民卫生出版社,2010:10-14.

12 Earl S.Ford,Kurt J.Greenlund,Yuling Hong.Ideal cardiovascular health and mortality from all causes and diseases of the circulatory system among adults in the United States[J].Circulation,2012,125(8):987-995.

13 Bibbins-Domingo K,Chertow GM,Coxson PG,et al.Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease[J].N Engl J Med,2010,362(7):590-599.

14 He FJ,Marciniak M,Visagie E,et al.Effect of modest salt reduction on blood pressure,urinary albumin and pulse wave velocity in white,black and Asian mild hypertensives[J].Hypertension,2009,54(3):482-488.

15 Chen J.Sodium sensitivity of blood pressure in Chinese populations[J].Curr Hypertens Rep,2010,12(2):127-134.

16 He FJ,MacGregor GA.Effect of modest salt reduction on blood pressure:A meta-analysis of randomized trials.Implications for public health[J].J Hum Hypertens,2002,16(11):761-770.

17 Maruthur NM,Wang NY,Appel LJ.Lifestyle interventions reduce coronary heart disease risk:Results from the PREMIER Trial[J].Circulation,2009,119(15):2026-2031.

18 Girman CJ,Rhodes T,Mercuri M,et al.The metabolic syndrome and risk of major coronary events in the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) and the Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS)[J].Am J Cardiol,2004,93(2):136-141.

19 Ford ES, Li C,Zhao G,et al.Trends in the prevalence of low risk factor burden for cardiovascular disease among United States adults[J].Circulation,2009,120(13):1181-1188.

20 Palmieri L,Donfrancesco C, Giampaoli S,et al.Favorable cardiovascular risk profile and 10-year coronary heart disease incidence in women and men:Results from the Progetto CUORE[J].Eur J Cardiovasc Prev Rehabil,2006,13(4):562-570.

21 Khaw KT,Wareham N, Bingham S,et al.Combined impact of health behaviours and mortality in men and women:The EPIC-Norfolk prospective population study[J].PLoS Med,2008,5(1):e12.

22 Chiuve SE, Rexrode KM,Spiegelman D,et al.Primary prevention of stroke by healthy lifestyle[J].Circulation,2008,118(9):947-954.

23 Lloyd-Jones DM,Leip EP, Larson MG,et al.Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age[J].Circulation,2006,113(6):791-798.

24 Giampaoli S, Palmieri L, Panico S, et al.Favorable cardiovascular risk profile (low risk) and 10- year stroke incidence in women and men:Findings from 12 Italian population studies[J].Am J Epidemiol,2006,163(10):893-902.

25 Hozawa A,Folsom AR,Sharrett AR,et al.Absolute and attributable risks of cardiovascular disease incidence in relation to optimal and borderline risk factors:Comparison of African American with white subjects-Atherosclerosis Risk in Communities Study[J].Arch Intern Med, 2007,167(6):573-579.

26 Folsom AR, Yamagishi K, Hozawa A,et al.Absolute and attributable risks of heart failure incidence in relation to optimal risk factors[J].Circ Heart Fail,2009, 2(1):11-17.