农业高职院校“动物繁殖”课程岗位化教学模式的创新与实践

2014-02-05张响英,王冬梅,唐现文,陆艳凤

张 响 英,王 冬 梅,唐 现 文,陆 艳 凤

农业高职院校“动物繁殖”课程岗位化教学模式的创新与实践

张 响 英,王 冬 梅,唐 现 文,陆 艳 凤

“动物繁殖”是农业高职院校现代畜牧生产专业的核心专业基础课,课程的实践性、操作性和技术性都很强,与现代畜牧生产紧密联系。因此,需要以学生就业为导向,以工作岗位为核心,实施工学结合,对“动物繁殖”课程进行改革创新探索。从而凸显高职教育特色,提高学生的岗位适应能力,真正实现教学与就业的无缝对接。

高职;动物繁殖;岗位化教学;工学结合

“动物繁殖”是一门研究畜禽生殖活动及其调控规律和调控技术的学科,是高等农业职业院校现代畜牧生产专业的核心专业基础课,是农业部职业技能鉴定中心“畜禽繁殖工”考证的基础,在优质、高产、高效的现代畜禽繁育体系中占有十分重要的地位,物种的延续、品种的改良、畜禽的生产均离不开繁殖这一环节。随着规模化、集约化养殖的快速发展,繁殖技术在畜牧生产中的重要性日益突出,许多规模化养殖企业在发展中都因缺乏高技能繁殖技术人才而面临困境。高等职业教育是培养能工巧匠的教育,其鲜明特征是强调针对性和实用性,[1]职业性和岗位化是高等职业教育教学的关键所在。[2]根据社会需求和农业高职的教育特点,本课程组在教学过程中,以服务三农为宗旨,以市场需求为导向,以职业能力为本位,以工作任务为载体,基于工作过程进行课程开发,实施“面向市场、面向学生、面向实践”的教学理念,[3]把养殖场变课堂,让学生全程参与牛、羊、猪、禽的繁殖生产环节,真正实现了“课堂与岗位无缝对接”的职业教育目标,解决了人才培养质量达不到企业需求的困惑。

一、立足岗位需求,科学设计工作任务

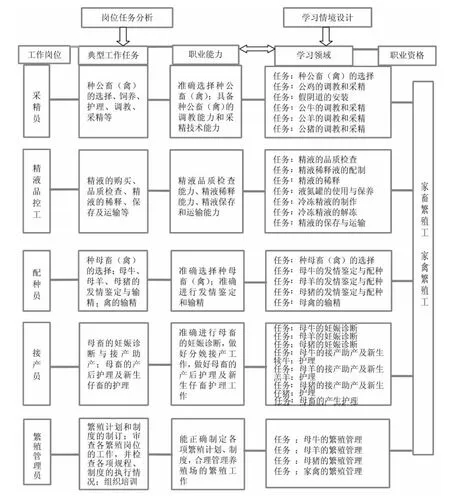

高职“动物繁殖”课程的主要教学目标是培养具有扎实的繁殖理论知识,能熟练运用发情鉴定、人工授精、妊娠诊断、分娩与助产等繁殖技术的高级技术技能型专门人才,以满足各畜禽养殖场、育种场及相关部门繁殖工的岗位需求。课程组成员根据现代畜牧生产对畜禽繁殖技术的需求,对华东地区大型养殖场、育种场、种公畜站、冷链运输体系等畜禽繁殖生产流程开展了广泛调研,剖析了农业部“畜禽繁殖工”岗位资格职业技能标准,遴选出畜禽繁殖相关的工作岗位,即采精员、精液品控工、配种员、接产员、管理员,以典型的工作任务为驱动,把职业资格标准、技术规范、仪器设备使用引入课程中,校企共同制定课程标准和工作任务,共同开发工学结合特色教材。在教学内容选取上,根据畜禽繁殖流程的岗位需求,依据学院制定的“动物繁殖”课程标准,以畜禽繁殖全过程为主线,确定了“动物繁殖”课程岗位化工作任务,即种畜禽的选择及采精→精液处理→发情鉴定及配种→妊娠诊断→接产与助产→繁殖综合管理(图1),从而有利于学生由浅入深地了解动物繁殖的奥妙,由易及难地逐步掌握动物繁殖所需的知识和技能。

二、实施工学结合,培养高素质技术技能人才

近年来,随着动物繁殖相关领域新成果、新技术、新工艺的不断涌现,将高职人才培养与企业更紧密地结合,培养出的学生才能够更好地掌握当前畜牧业发展和应用的繁殖新技术与生产流程,真正实现课堂与岗位无缝对接。江苏农牧科技职业学院紧抓畜牧产业转型升级和结构调整的新机遇,根据现代畜牧企业发展生态健康养殖的要求,依托江苏现代畜牧业校企合作示范区,以“校企合作,工学结合”为指导思想,充分利用校内实训基地国家级姜曲海猪保种场、高邮红太阳食品有限公司泰州高邮鸭育种分公司、国家级水禽基因库,同时加强与正大集团、中粮集团、常州康乐农牧有限公司、双胞胎集团、光明集团上海农场、南京卫岗奶牛育种中心、南京卫岗奶业集团等龙头企业合作,实施“理实一体化”教学和顶岗实习,以养殖场变教室、学生变员工、教师变师傅、学习变工作等“四变”营造岗位化教学环境,[4]围绕繁殖与改良技术这一主线,让学生全程参与畜禽繁殖生产环节,引导学生利用所学的知识分析畜禽繁殖过程中的实际问题,同时培养学生的创新能力和团队协作精神,培养畜牧行业高素质技术技能专门人才,实现“生产育人”的目标。

图1 岗位任务分析与学习情境设计

三、紧扣能力培养,创新教育教学方法和手段

在“动物繁殖”教学过程中,以畜牧生产实际中繁殖岗位的核心技能为重点,以学生为主体,采用“做中教、做中学、学中研”教学模式,引导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,逐步培养学生收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、交流与合作的能力,突出创新精神和实践能力的培养。一是采用“问题导向法”,以“问题”为主线,运用具体生动的典型案例,引导学生参与分析、讨论活动,让学生在具体的问题情境中,理清问题实质,拟定解决问题的方法,通过具体实施,培养学生的思维能力和解决实际问题的能力。[5]如在进行精液的保存与运输任务学习时,教师先提出问题,如猪冷冻精液一直难以在生产中推广应用的原因是什么?目前家禽冷冻精液未能推广应用的原因是什么?如何解决?利用学生查阅文献资料能力强这一优势,通过资料检索进行归纳整理,然后开展小组讨论,最后经教师点评让学生真正理解和掌握精液保存的原理、温度及操作方法等。二是采用“现场教学法”,在安排奶牛发情鉴定与配种任务学习时,带领学生到校企合作基地泰州卫岗奶牛场进行现场教学,企业技师现场示范和讲解,学生现场操作,实现课程学习与岗位技能的无缝对接。三是采用“任务驱动法”,以假阴道安装学习任务为例,具体实施过程为:下达任务单→信息查询→小组讨论→教师示范→学生操作→学生互评→教师点评等,让学生熟练掌握假阴道的安装调试,会正确消毒、调压、涂抹润滑剂和测温等,并会对操作过程中出现的问题进行分析并提出解决对策,同时培养学生良好的职业道德和务实的工作态度。

在教学实施过程中,为了更好提高学生的技能水平,除了课程网站、多媒体课件外,课程组成员还采取了多种丰富的教学手段。一是以科技服务带动技能训练,让学生深入畜牧生产一线,参与社会实践活动。学院组成了“牛羊生产科技服务团队”、“猪生产科技服务团队”、“禽生产科技服务团队”等六大科技服务团队,在给养殖户提供技术服务的同时,分期分批带领学生参与发情鉴定、人工输精、助产、繁殖障碍疾病的诊治等繁殖技术,提高了学生的技能水平。二是定期举办繁殖专题讲座,邀请行业企业的畜禽繁殖技术专家给学生做专题报告,解答学生在生产中遇到的疑难困惑,拓宽了学生的专业知识面。三是围绕现代畜牧生产布置作业,提高学生的理解力。在学习精液的稀释时,要求学生按照生产实际需求,制定猪、牛精液的稀释方案,并组织实施。

四、搭建技能擂台,提高技术技能水平

为了提高学生学习“动物繁殖”技能知识的积极性与主动性,更好的提高学生的专业操作技能,学院“动物繁殖”课程组已成功举办了三届“大北农杯”动物繁殖技能比武,激发了学生“善学习、懂专业、能动手”的积极性和主动性。

技能比武考评成员都是实践经验丰富的畜禽繁殖工高级考评员,还特别聘请了“校企合作、产教结合”企业——大北农集团的一线技术骨干。参加过技能比武的学生普遍认为,技能比武不仅考验了选手们的专业技能,也考验了选手的毅力。通过同台竞技,既提高了学生的技能水平,又让学生了解了畜牧行业企业的新技术和新要求,为下一步的就业和发展铺路。“动物繁殖”技能比武不仅成了学生展示专业知识水平和动手能力的平台,更成为毕业生就业时的“敲门砖”。参加技能比武的学生选手,特别是在比赛中获奖的学生选手,往往成为企业用人的首选目标。

五、推进资源共享,拓宽学习渠道

教学手段是传递教学信息的媒体和教学的辅助用具。随着科学技术的发展,教学手段经历了口头语言、文字和书籍、印刷教材、电子视听设备和多媒体网络技术等五个使用阶段。现代化教学是一种立体教学,即由音、像及语言材料组成的“三维空间”。在现代化教学手段的应用中,学院一直处于农业高职院校的前列。2002年,“动物繁殖”课程开始采用多媒体教学,课程组共同制作的“动物繁殖”课件中大量采用了真实的动物繁殖过程录像、动画及生产照片,并于2004年荣获江苏省高校第二届“方正奥思杯”多媒体教学课件三等奖,2006年荣获第六届全国多媒体课件大赛高职组三等奖。2008年,学院成功申报了江苏省“动物繁殖”精品课程,建设了“动物繁殖”课程资源库,使教学资源更丰富,如课程标准、电子教材、多媒体课件、教学录像、电子教案、在线测试、企业优秀案例、行业职业标准等,并开通了网上答疑和讨论,学生学习自主而方便。“动物繁殖”课程资源库目前在本院2010、2011级畜牧兽医专业教学中使用,调研结果显示,资源库网站内容丰富、生动、形象,很好的弥补了课堂面授的不足,学生学习积极性高,课程网站点击率高,学生满意度为95%,老师满意度为98%。

六、围绕技能鉴定,构建多元评价体系

高职院校是培养技能人才的基地和摇篮,针对性强,要求毕业生具有较强的实践操作能力。在“动物繁殖”课程考核过程中,我们逐步实现了“过程考核与终结考核相结合”、“课程考核与技能鉴定相结合”的“多元化”评价模式。专业课程考核与技能鉴定相结合是学院实施“六化”课程教学模式改革的措施之一,即“课程考核技能化”。“动物繁殖”既是专业基础课程,又是专业技术课程,同时又是职业证书类课程。课程组在“动物繁殖”课程中嵌合了畜禽繁殖工考核平台,建设了畜禽繁殖工的内容体系及考核题库等,把对学生的职业素质要求贯穿于课程的始终,为学生获取“双证”提供了保障,为推进现代畜禽良种繁育体系建设奠定了坚实的基础。

七、“动物繁殖”课程岗位化教学的改革成效

目前,学院畜牧兽医专业09、10、11级合计14个班级参与了“动物繁殖”课程岗位化教学模式的实践,取得了良好的效果。第一,提高了学生的能力素质水平,适应了就业市场的实际需要,培养了生产、服务、管理第一线的实用型人才,实践了职业教育的先进理念。近3年,中高级畜禽繁殖工通过率达94.83%,毕业生广泛就业于中粮集团、江苏高邮鸭集团、南京卫岗奶业集团、常州康乐农牧有限公司、正大集团、大北农集团等龙头企业的繁殖岗位,很多学生已成为大中型养殖场的技术骨干,有的学生已经走上了管理岗位。用人单位普遍反映,学生具有良好的职业素质,熟练掌握现代畜牧生产繁殖岗位的核心技能,能胜任各畜禽养殖场、育种场繁殖工的岗位职责,总体满意率及工作称职率大于90%。第二,在改革实践中,专业教师积极参加顶岗生产实践等,强化了教师的职业素质和实践创造力培养,实现了“双师”教师培养的新突破。目前,学院“动物繁殖”课程教学团队成员共8名,其中企业兼职教师1名、教授1名、副教授4名、考评员6名,“双师”比例达100%。

[1]李玉冰,李志,曹授俊.高等职业教育岗位化教学模式的实践创新——以牧医专业为例[J].科技信息,2009(26):393-395.

[2]傅春泉,徐苏凌,王宏艳.农业高职课程职业性教学法的探索与实践——以畜牧兽医专业《动物繁殖》课程为例[J].高教论坛,2010(8):116-118.

[3]吴华君.以工作目标为驱动 实践岗位化教学[J].职教论坛,2011(32):37-38.

[4]方宝义,李义德.创设工学结合的岗位化教学环境[J].烟台职业学院学报,2009,15(4):34 -36.

[5]常明雪.《动物繁殖》技能培养体系的开发与构建[J].教育教学论坛,2010(32):231-232.

[责任编辑 陈国平]

张响英,女,江苏农牧科技职业学院副教授,博士,主要研究方向为动物遗传繁育。

G712

A

1674-7747(2014)03-0064-04