红色和蓝色对中国汉族大学生情绪的启动效应*

2014-01-31王婷婷王瑞明吴小文

王婷婷 王瑞明 王 靖 吴小文 莫 雷 杨 力

(华南师范大学心理应用研究中心, 广州 510631)

1 前言

作为生命体生活环境中最基本的刺激, 颜色影响着动物和人类的情绪。以往研究者关于颜色对情绪的影响作用问题进行了大量的研究, 结果出现较多的分歧; 其中研究最多、也是争议最大的是关于红色和蓝色对情绪的影响作用。

情绪理论中, 将情绪划分愉悦度、唤醒度、优势度这3个维度。愉悦度(valence)指, 情绪是积极的还是消极的, 范围是从愉悦到不愉悦; 唤醒度(arousal)指情绪的生理唤醒程度, 范围是从兴奋到冷静; 优势度(dominance)指感受该情绪时个体是否能控制、支配、处于优势地位, 范围是从支配到被支配(Mehrabian & Russell, 1974)。

以往研究表明, 在情绪唤醒度上, 大多数行为实验和皮肤电实验结果发现, 长波颜色(如红、黄)比短波颜色(如蓝、绿)的唤醒度更高, 即红色比蓝色更能引发高唤醒度的情绪(Gerard, 1958; Jacob &Hustmyer, 1974; Wilson, 1966)。在情绪优势度上,对红色和蓝色的研究较少。但有研究表明, 红色能促进雄性动物分泌睾丸酮, 提高其主导性(Setchell& Wickings, 2005); 穿红色运动服比穿蓝色运动服更能促进男运动员在体育竞赛中的优势感, 从而增加其获胜的机会(Hill & Barton, 2005)。这提示, 红色比蓝色更有可能引发高优势度的情绪(如自信、雄心勃勃等)。在情绪的愉悦度上, 大多研究结果表明, 短波颜色比长波颜色的愉悦度更高。但具体到红色与蓝色, 研究结果中却出现了很大的分歧:有研究表明, 红色能引发积极情绪, 而蓝色能引发消极情绪(Choungourian, 1968; Garth & Collado, 1921;Gesche, 1927; Hevner, 1935; Pastoureau, 2001)。如Garth和Collado (1921)的研究表明, 菲律宾人和美国印第安人都偏爱红色, 认为红色的愉悦感最强;Hevner (1935)等人发现, 红色令人感到兴奋, 而蓝色则令人感到伤心。而另一些研究却表明, 蓝色能引发积极情者, 而红色能引发消极情绪(Camgoz,Yener, & Guvenc, 2002; Gerend, & Tricia, 2009;Hurlbert & Ling, 2007; Manav, 2007; Moller, Elliot,& Maier, 2009; Frühholz, Fehr, & Herrmann, 2009;Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970; Valdez, &Mehrabian, 1994; Wogalter, Conzola, & Smith-Jackson,2002), 如Gerend和Tricia (2009)的研究发现, 红色与消极情绪相联系, 进而影响说服效果;Spielberger等人 (1970)采用状态焦虑问卷法测得,人们看到红、黄色时最为焦虑, 看到蓝、绿色时则较为放松。综上, 学术界关于不同的颜色尤其是红蓝色对情绪的作用的研究既有共识, 也有争议, 主要的争议来自关于红蓝色对情绪愉悦度的影响。一些研究得出红色引发积极情绪、蓝色引发消极情绪的结果, 而另一些研究却发现蓝色引发积极情绪、红色引发消极情绪的证据。

以往对于颜色与情绪的关系主要通过习得性联结理论(learned association theory)来解释。该理论认为, 颜色是通过植根于深层心理倾向中的习得性联结来对心理活动(情绪、认知、行为)产生影响的。从婴幼儿时期, 人类就会外显或内隐地体验着颜色与各种信息、概念、物品、情境之间的伴随性联系,当这种伴随性联系反复出现时, 就会产生颜色联结。于是, 当人们在某一特定环境中看到某种颜色时, 就会自发的、无意识的激活该颜色的习得性联结, 从而影响心理活动(Baldwin & Meunier, 1999)。这一理论, 得到了“颜色对行为影响”研究方面的证据(Elliot, Maier, Binser, Friedman, & Pekrun, 2009;Elliot, Maier, Moller, Friedman, & Meinhardt, 2007;Goldstein, 1942; Kwallek & Lewis, 1990; Maier,Elliot, & Lichtenfeld, 2008; Soldat, Sinclair, & Mark,1997; Stone, 2003; Lichtenfeld, Maier, Elliot, &Pekrun, 2009)。特别是, Mehta和Zhu (2009)的研究结果表明, 红色、蓝色是通过不同的习得性联结引发不同的动机, 进而对不同类型的认知任务产生影响的。这一研究有两个重要启示:首先, 其进一步证明了颜色是通过激活不同的习得性联结来引发不同类型的动机; 第二, 更为重要的是, 该研究提出并在一定程度上验证了, 不同颜色引发的不同动机与人们的生活经验有关。即颜色是通过在生活环境中形成的习得性联结来影响心理活动的。

根据Mehta和Zhu (2009)等人的研究结果, 结合以往研究者的有关研究, 可以认为, 以往关于颜色对情绪的愉悦度影响的分歧结果, 可能是由于这些研究的被试选取自不同的文化背景, 如:墨西哥、菲律宾、罗马、科威特、美国、德国和土耳其等。在得出“红色能引发积极情绪, 蓝色能引发消极情绪”的研究中, 其被试来自于墨西哥、菲律宾、罗马、科威特和美印第安(Choungourian, 1968; Garth &Collado, 1921; Gesche, 1927; Pastoureau, 2001); 而在得出“蓝色更能引发积极情绪, 红色能引发消极情绪”的研究中, 其被试来自于美国、德国和土耳其(Camgoz et al., 2002; Gerend & Tricia, 2009;Hurlbert & Ling, 2007; Moller et al., 2009; Frühholz et al., 2009; Spielberger et al., 1970; Valdez &Mehrabian, 1994; Wogalter et al., 2002)。根据以往研究, 红色在墨西哥、菲律宾、科威特和美印第安文化中, 是一种代表尊贵的颜色, 它常出现在这些国家的国旗、图腾、及日常装饰中(Garth & Collado,1921; Gesche, 1927; Pastoureau, 2001); 而红色在美国、德国和土耳其文化中却没有如此特殊的涵义。蓝色为美国人、英国人和德国人所衷爱(Camgoz et al., 2002; Gerend & Tricia, 2009; Hurlbert & Ling,2007; Moller et al., 2009; Frühholz et al., 2009;Spielberger et al., 1970; Valdez, & Mehrabian, 1994;Wogalter et al., 2002)。但是, 它在罗马人眼中却是最不受欢迎的颜色(Pastoureau, 2001)。Pastoureau(2001)认为, 这可能是由于历史文化因素的影响:蓝色是罗马人的劲敌—— 科威特人所崇拜的颜色。由于颜色引发的情绪与人们的生活经验、文化背景有关, 因此, 对不同文化背景的被试, 颜色对情绪愉悦度的影响就可能有不同的结果。

如果这个设想成立, 那么, 由于中国所处的文化背景的特殊性, 不同颜色对中国汉族大学生情绪的引发就会与其他国家不尽相同。特别是由于中国尚红文化的影响, 红色对中国汉族大学生应具有更多的积极意义(黄希庭, 黄巍, 李小融, 1991)。例如,(1)服饰文化上, 在唐朝, 五品以上的官员服朱, 穿上红色“品色衣”意味着成功、得势; 婚礼上, 新郎、新娘的婚服均是红色, 红色象征着喜庆、吉利。(2)节日庆典上, 红色是主要的装饰色, 传统的中国节日, 如春节、中秋节、国庆节, 都可以说是红色的节日:红春联、红灯笼、红包、红鞭炮等等; 在现代, 新店开张、新居入住、工程启动等事项, 也会挂红彩、剪红绸, 以图“开门红”的吉利。(3)日常生活上, 红色与许多积极事物相联系, 做生意赚钱称为 “红利”, 在官场上受宠信的人称为“红人”, 有名气的演员是“红角”, 行好运是走“红运”, 公布喜讯是上“红榜”, 先进模范是“红旗手”, 喜得贵子要送“红蛋”, 生意做得好是“开门红、满堂红”, 如此等等。(4)历史政治上, 红色在中国更是具有独特的含义, 红色代表着革命、正义、勇敢、胜利和希望,如红旗、红军、国旗、红领巾、红五星、红火炬、红色旅游等等。上述关于红色与积极事物及情境的联结, 提示我们, 对于中国汉族大学生, 红色应具有更多的积极意义。而相对于红色, 蓝色在中国的本土化含义并不多, 蓝色所表达的含义往往是颜色域向心理域的投射, 如蓝天、蓝图、蓝色文学等。在传统文化中, 蓝色服饰属于卑贱色, 为下层官吏和平民所用, “蓝衫” (通“褴衫”)即指读书人的衣服;京剧的脸谱中, 蓝色脸谱代表阴险。近年来, “蓝”还衍生出忧郁、哀伤的含义, 如蓝调、蓝色心情等(阮芝梨, 2006; 杨蕾, 2009)。上述关于红色和蓝色在中国的积极和消极联结, 提示我们, 由于中国文化背景的特殊性, 红色和蓝色对中国汉族大学生情绪的作用应具有本土化的特点。然而, 现有关于颜色心理机制的本土化研究中, 大多关注中国人的颜色偏好特点或颜色分类机制, 而较少关注颜色对情绪的引发作用(葛列众, 刘少英, 徐伟丹, 2005; 黄希庭等, 1991; 李京, 2007; 李文馥, 1990; 徐银华,李毅钧, 2008; 杨淑丽, 张莉, 2009; 张积家, 党玉晓, 章玉祉, 王惠萍, 罗观怀, 2008; 张积家, 林新英, 2005)。基于此, 本研究试探讨红色和蓝色对中国汉族大学生情绪的引发特点, 以检验上述设想。

另外, 本研究试对颜色知觉和颜色概念对情绪的引发作用进行区分, 分别考察红色和蓝色在知觉水平和概念水平上对中国汉族大学生情绪的引发作用。以往研究表明, 人类对颜色的感知分为知觉水平和概念水平。颜色的知觉水平指在感知觉层面上对颜色的识别, 这种加工中包含了对颜色的物理属性的知觉过程。而颜色的概念水平指在语义层面上对颜色的加工与理解, 这种加工中既包含了对色词所描述颜色的物理属性的表象过程, 也包含了对色词所蕴含的文化语义的唤醒过程(Simmons et al.,2007)。关于颜色知觉和颜色概念的比较研究, 一些研究表明, 颜色概念与颜色知觉共享同一表征(De Houwer, 2003; Schmidt & Cheesman, 2005); 加工颜色概念时会激活与颜色知觉相对应的脑区(Moscoso del Prado Martín, Hauk, & Pulvermüller,2006; Simmons et al., 2007); Lichtenfeld等 (2009)等人的研究还发现, 红色概念与红色知觉对人在智力活动中的负性影响的效果是一致的。而另一些研究则表明, 相对于颜色知觉, 颜色概念对人的认知与行为的作用更受到社会文化的影响(Simmons et al., 2007)。那么, 颜色知觉和颜色概念对情绪三维度的引发作用是否一致呢?至今尚未有实证研究对二者的作用进行过直接地比较。本研究试对此问题进行深入分析与探讨。

同时, 应该指出的是, 以往关于颜色对情绪影响的研究还存在以下3个问题:第一, 考察颜色对情绪某个维度的影响时, 没有注意控制好其他维度,如考察颜色对情绪愉悦度的影响时, 没有严格控制情绪唤醒度或优势度, 这样可能会造成结果上的偏差; 第二, 在早期颜色对情绪作用的研究中, 往往缺乏对颜色刺激的准确定义和控制, 如考察色调对情绪影响时, 没有对颜色的饱和度和明度加以控制,还有研究中甚至直接用颜色概念来代替颜色知觉;第三, 实验任务的目的过于外显。许多研究采用诸如:看到颜色刺激口头报告情绪、看到颜色刺激的同时进行情绪测验、将颜色与情绪词配对等。这些任务虽然存在一定的合理性, 但由于任务目的过于明显, 不可避免地会引入诸如被试的背景知识、主观意愿、态度等额外变量的干扰。更重要的是, 根据颜色的习得性联结理论, 颜色对情绪的影响是一个自动的、无意识的过程, 在颜色联结发生时, 颜色应作为一个无意识启动刺激来影响心理功能(Bargh, 1990; Mehta & Zhu, 2009)。

为了避免上述问题, 本研究在考察颜色对情绪的引发作用时, 第一, 注意控制条件, 分别考察不同颜色对情绪3个维度的影响。第二, 对颜色刺激的物理属性严格控制, 并同时考颜色知觉和颜色概念对情绪的引发作用。最后, 在进行外显调查的基础上, 采用实验目的较为隐蔽的启动任务, 以避免被试的主观态度对颜色-情绪客观联结的干扰。研究表明, 启动范式可以有效地考察自动化的加工过程, 为揭示无意识加工的内在机制提供有效途径(马红骊, 方芸秋, 1992; 莫雷, 温忠麟, 陈彩琦,2007)。实验中, 指导语要求被试进行真假词判断,但实验真正考查的是在红色和蓝色的启动条件下,被试对哪种情绪类型的词汇反应更快。实验逻辑是,若在红色(蓝色)的启动条件下, 被试对某种情绪类型的词汇的反应时显著高于在蓝色(红色)启动条件下, 则说明红色(蓝色)比蓝色(红色)对该种情绪的引发作用更强。

本文主要探讨两个问题:(1)红色和蓝色对中国汉族大学生情绪的引发具有哪些本土化的特点?(2)红色和蓝色在知觉、概念水平上对情绪的作用机制是否相同?为了回答这两个问题, 进行了如下3个实验:实验1采用外显调查的方法, 考察红、蓝颜色知觉和概念的情绪意义。实验2、实验3采用启动范式, 分别考察在知觉水平和概念水平上, 红色和蓝色对情绪的启动作用。其中, 实验2包括3个分实验, 分别探讨了红色和蓝色知觉对情绪的唤醒度、优势度、愉悦度的启动作用; 实验3包括3个分实验, 分别探讨了红色和蓝色概念对情绪的唤醒度、优势度、愉悦度的启动作用。

2 实验1:颜色的情绪联想调查

2.1 目的

采用限制联想的方法, 探讨红、蓝颜色知觉和概念的情绪意义。

2.2 方法

2.2.1 被试

选取汉族本科生60名, 男女各半, 均无色盲、色弱等色觉视力障碍, 视力正常或矫正正常。其中,30名被试完成《颜色知觉—情绪限制联想问卷》,另30名被试完成《颜色概念—情绪限制联想问卷》。

2.2.2 材料

按照部分限制联想法设计《颜色知觉—情绪限制联想问卷》和《颜色概念—情绪限制联想问卷》(Mehta & Zhu, 2009; 黄希庭等, 1991)。

《颜色知觉—情绪限制联想问卷》中, 印有红色或蓝色的色块, 其大小为8cm×8cm, 颜色色块的参数与Mehta和Zhu (2009)研究中一致, 即HSL(Hue, saturation, and lightness)值为, 红色:0, 240,120; 蓝色:160, 240, 120。问卷指导语如下:“当看到该色块时, 您的情绪如何?请在空格内写出5个最能表达您此时情绪的情绪词。谢谢合作!”

《颜色概念—情绪限制联想问卷》中, 印有色词“红”或“蓝”, 其大小为8cm×8cm。色词用黑色宋体呈现。问卷指导语如下:“当看到该色词时, 您的情绪如何?请在空格内写出5个最能表达您此时情绪的情绪词。谢谢合作!”

2.2.3 程序

30名被试完成《颜色知觉—情绪限制联想问卷》, 另30名被试完成《颜色概念—情绪限制联想问卷》。每种问卷均包括两个版本:红色色块(色词)在先和蓝色色块(色词)在先。两种版本随机分配给每个被试, 即颜色的呈现顺序在被试间得以平衡。

2.2.4 统计

根据Izard (1977)的分化情绪量表, 采用黄希庭等人(1991)的统计方法, 将情绪词汇分为作为统计用的12种基本情绪:喜悦(愉快、热情、活跃), 厌恶(不喜欢、讨厌、恶心), 痛苦(沮丧、悲哀、悲伤),兴奋(激动、热情、活跃), 沉静(镇静、冷静、放松),舒适(舒服、舒畅、舒坦), 紧张(焦急、不安、焦虑),消沉(疲乏、懒散、怠倦), 愤怒(不满意、生气、狂怒), 恐惧(害怕、惊吓、心悸), 沉闷(烦恼、忧愁、忧郁)及惊讶(吃惊、震惊、骇然)。令两名统计者分别计算每种情绪词及语义相近词的出现频率, 然后加以归类。统计者根据统一的标准, 按12种情绪词进行分类统计, 然后根据每种颜色下出现最多的4种情绪词的出现频率计算其相关系数。两位统计者之间的平均一致性达到0.90后再令其分别进行记分统计。

2.3 结果与分析

相关分析表明, 两位统计者在红色知觉、蓝色知觉、红色概念、蓝色概念问卷中的平均一致性分别为:0.93、0.92、0.97、0.96。4种颜色条件下, 被试联想最多的4种情绪词, 及积极与消极情绪词的概率见表1。

如表1所示, 红色知觉条件下, 被试联想最多的4种情绪是:喜悦、兴奋、愤怒和紧张; 在蓝色知觉条件下, 联想最多的是:沉静、喜悦、舒适和消沉; 在红色概念条件下, 联想最多的是:喜悦、兴奋、沉静和紧张; 在蓝色概念条件下, 联想最多的是:沉静、沉闷、喜悦和舒适。各种条件下, 被试均有积极和消极情绪的反应, 但在红色知觉和蓝色概念条件下, 消极情绪的联想较多, 占23.33%和27.46%; 而在蓝色知觉和红色概念条件下的消极情绪的联想极少, 只占9.40%和5.52%。

表1 红色和蓝色情绪联想反应的百分数 (n=30) (%)

实验1采用限制联想的外显方法, 考察了红、蓝颜色知觉和概念对于中国汉族大学生的情绪意义。但由于范式的局限性, 只能体现出红色和蓝色对情绪愉悦度的作用; 并且, 由于任务目的过于明显, 可能会引入被试的背景知识、态度等额外变量的干扰。那么, 在更为严格的内隐任务中, 红色和蓝色对于中国汉族大学生的情绪意义又如何呢?实验2和实验3采用启动范式, 分别在知觉水平和概念水平上, 对此问题进行深入探讨。

3 实验2:颜色知觉对情绪的启动

3.1 目的

包括3个分实验, 实验2a、2b及2c。分别探讨在知觉水平上红色和蓝色对情绪的唤醒度(2a)、优势度(2b), 及愉悦度(2c)的启动作用。

3.2 方法

3.2.1 被试

选取汉族本科生85名。其中, 33名(平均年龄为20.15岁, 男生10名)被试参与实验2a, 28名(平均年龄为20.18岁, 男生12名)被试参与实验2b, 34名(平均年龄为20.09岁, 男生15名)被试参与实验2c。所选取被试均无色盲、色弱等色觉视力障碍, 视力正常或矫正正常。

3.2.2 设计

3个分实验均采用两因素被试内设计。其中,实验2a为:颜色色块(红/蓝)×唤醒度(高/低); 实验2b为:颜色色块(红/蓝)×优势度(高/低); 实验2c为:颜色色块(红/蓝)×愉悦度(高/中/低)。

3.2.3 材料

分为实验材料和填充材料两种。实验材料为情感词, 选自标准化的《汉语情感词系统》(王一牛,周立明, 罗跃嘉, 2008)。实验2a中, 情感词按情感词系统在唤醒度上的评定分数划分为高唤醒、低唤醒两种(各80个), 两组词在唤醒度上差异显著,t

(79))= -54.49,p

< 0.05。其中, 高唤醒度的情绪词为高于平均数一个标准差的情感词(M

= 6.30,SD

=0.33); 低唤醒度的情绪词为低于平均数一个标准差的情感词(M

= 3.78,SD

= 0.25)。两组词在愉悦度、优势度、具体性、词频及首字频指标上均进行了匹配(愉悦度:t

(79) = -0.34,p

> 0.05; 优势度:t

(79) = 0.88,p

> 0.05; 具体性:t

(79) = 0.81,p

> 0.05;词频:t

(79) = 1.40,p

> 0.05; 首字频:t

(79) = 1.49,p

> 0.05)。预实验结果表明, 在无启动条件下进行真假词判断任务时, 高唤醒度词与低唤醒度词的反应时和正确率均差异不显著(反应时:t

(15) = 0.16,p

>0.05; 正确率:t

(15) = 1.80,p

> 0.05)。实验2a的填充材料为160个假词。实验2b中, 情感词按情感词系统在优势度维度上的评定分数划分为高优势、低优势两种(各80个), 两组词在优势度上差异显著,t

(79) = -46.84,p

< 0.05。其中, 高优势度的情绪词为高于平均数一个标准差的情感词(M

= 6.33,SD

= 0.29), 低优势度的情绪词为低于平均数一个标准差的情感词(M

=3.51,SD

= 0.46)。两组词在愉悦度、唤醒度、具体性、词频及首字频指标上均进行了匹配(愉悦度:t

(79) = 1.47,p

> 0.05;唤醒度:t

(79) = -0.71,p

> 0.05;具体性:t

(79)= -0.66,p

> 0.05; 词频:t

(79)= -0.89,p

> 0.05; 首字频:t

(79)= 1.25,p

> 0.05)。预实验结果表明, 在无启动条件下进行真假词判断任务时,高优势度词与低优势度词的反应时和正确率均差异不显著(反应时:t

(16) = 0.32,p

> 0.05; 正确率:t

(16) = -0.74,p

> 0.05)。实验2b的填充材料为160个假词。实验2c中, 由于我们主要关注的是相对于中性情绪, 红色和蓝色对正性、负性情绪的引发作用,因此, 采用了3类情感词。情感词按情感词系统在愉悦度维度上的评定分数划分为愉悦度高、愉悦度中、愉悦度低3种, 即正性情绪词、中性情绪词、负性情绪词3种(各为60个), 3组词在愉悦度上差异显著,F

(2, 177) = 2512.41,p

< 0.05。其中, 高愉悦度情绪词为大于平均数一个标准差的情感词(M

= 6.93,SD

= 0.22); 低愉悦度情绪词为小于平均数一个标准差的情感词(M

= 3.02,SD

= 0.34); 中愉悦度情绪词为在平均数0.5个标准差之间的情感词(M

= 5.13,SD

= 0.33)。3组词在唤醒度、优势度、具体性、词频及首字频指标上进行了匹配(唤醒度:F

(2,177) =1.54,p

> 0.05; 优势度:F

(2,177) = 0.56,p

> 0.05; 具体性:F

(2,177) =1.73,p

> 0.05; 词频:F

(2,177) = 0.51,p

> 0.05; 首字频:F

(2,177) = 0.80,p

> 0.05)。预实验结果表明, 在无启动条件下进行真假词判断任务时, 3组词的反应时和正确率均差异不显著(反应时:F

(2,28) = 2.48,p

> 0.05; 正确率:F

(2,28) = 2.51,p

> 0.05)。实验2c的填充材料为180个假词。颜色色块:参数与实验1中一致, HSL (Hue,saturation, and lightness)值为, 红色:0, 240, 120; 蓝色:160, 240, 120。面积为2 cm × 2 cm。

3.2.4 程序

(1)适应阶段:呈现适应图片8张, 选自标准化的中国情绪图片系统(Chinese Affective Picture System, CAPS) (白露, 马慧, 黄宇霞, 罗跃嘉,2005), 8张图片在情绪的唤醒度、愉悦度、优势度上均居中。每张图片呈现2s, 被试自然观看, 无需做任务。用以调节被试的情绪, 以防止被试实验前的情绪影响实验。

(2)实验阶段:采用启动范式。先呈现一个注视点“+”500 ms, 再呈现一个启动色块105 ms。再呈现一个目标词, 如“喜悦”, 目标词的呈现时间在3000 ms以内按键结束, 达到3000 ms则自动结束。色块、目标词的呈现顺序均随机。先进行8个trial的练习阶段, 正确率达到100%才可进入正式实验,以保证被试对实验任务的熟悉性。程序编制采用E-prime, 计算机自动记录被试的反应时与正确率。每个被试在隔音房内单独完成实验, 被试距电脑屏幕约60 cm, 平视屏幕中央。屏幕亮度为100, 对比度为50, 色温6500 K。指导语如下:“您好!欢迎参与本实验。实验中, 您将在屏幕上看到一系列词汇。请您判断呈现的词汇是真词还是假词。若为真词, 请按‘F’键; 若为假词, 请按‘J’键。请您尽量又快又准地进行判断。谢谢合作!”实验2a和2b均包含320个trial, 实验2c包含360个trial。每个目标词在一次实验中只呈现一次, 即对于同一个被试,每个目标词在只会随机出现在红色或蓝色一个启动条件之后。视角为3.82度。

(3)测试阶段:实验结束后, 主试对被试进行口头测试, “你认为这个实验要测试的是什么?”以检测被试是否猜出了实验目的。若猜出实验目的者,剔除其数据。

3.3 结果与分析

根据测试阶段结果(对实验目的的猜测), 实验2c剔除1名被试。根据反应错误率(达到25%以上),实验2a删除2名被试, 实验2c剔除3名被试。因此, 实验2a的删除数据占其全体数据(33)的6.06%,实验2c的删除数据占其全体数据(34)的11.76%。

例6第一条谜语的谜底是“旧式织布机中的梭子,包有铁尖”。但是,男耕女织早已是昔日的记忆,因此这条谜语人们难以猜出。只有告诉谜底,后面的谜语才能接着猜下去。

实验2a结果显示, 反应时的重复测量方差分析表明, 唤醒度主效应显著,F

(1,30) = 12.59,p

<0.05, partial η= 0.30。颜色主效应不显著,F

(1,30) =1.57,p

> 0.05, partial η= 0.05。颜色与唤醒度的交互作用显著,F

(1,30) = 13.73,p

< 0.05, partial η=0.31。简单效应分析表明, 颜色在高唤醒水平、低唤醒水平上的简单效应均显著。表现为:对于高唤醒度词汇, 红色启动条件下显著快于蓝色启动条件下,t

(30) = -4.64,p

< 0.05; 对于低唤醒度词汇, 蓝色启动条件下显著快于红色启动条件下,t

(30) =-8.58,p

< 0.05, 见图1。在正确率的重复测量方差分析中各主效应及交互作用均不显著。

图1 实验2a结果

实验2b结果显示, 反应时的重复测量方差分析表明, 优势度主效应不显著,F

(1,27) =1.71,p

>0.05, partial η= 0.06。颜色主效应不显著,F

(1,27) =0.42,p

> 0.05, partial η= 0.02。颜色与优势度的交互作用显著,F

(1,27) = 8.05,p

< 0.05, partial η=0.23。简单效应分析表明, 对于高优势度词汇, 红色启动条件下快于蓝色启动条件下, 达到边缘显著,t

(27) =-1.75,p

= 0.092 < 0.10; 对于低优势度词汇,蓝色启动条件下显著快于红色启动条件下,t

(27) =-2.24,p

< 0.05, 见图2。正确率的重复测量方差分析表明, 各主效应及交互作用均不显著。

图2 实验2b结果

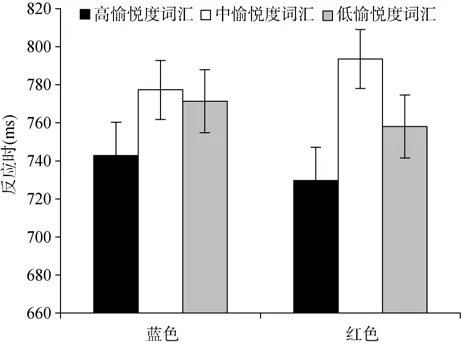

实验2c结果显示, 反应时的重复测量方差分析表明, 愉悦度主效应显著,F

(2,58)=18.49,p

<0.05,partial η= 0.57, 表现为:高愉悦度情绪词的反应时显著快于低愉悦度词(p

< 0.05)和中愉悦度词(p

<0.05), 低愉悦度情绪词的反应时显著快于中愉悦度词(p

<0.05)。颜色主效应不显著,F

(1,29) = 0.32,p

> 0.05, partial η= 0.01。颜色与愉悦度的交互作用在被试分析中显著,F

(2,58)=3.61,p

<0.05, partial η= 0.21。简单效应分析表明, 愉悦度在蓝色、红色上的简单效应均显著(F

(2,58) = 5.92,p

< 0.05,partial η= 0.17;F

(2,58) = 19.03,p

< 0.05, partial η= 0.40), 表现为:蓝色启动条件下, 高愉悦度词汇显著快于中愉悦度(p

< 0.05)、低愉悦度词汇(p

<0.05), 低愉悦度词汇与中愉悦度词汇差异不显著(p

> 0.05); 而红色启动条件下, 高愉悦度词汇显著快于中愉悦度(p

< 0.05)、低愉悦度词汇(p

< 0.05), 低愉悦度词汇显著快于中愉悦度词汇(p

< 0.05) (见图3)。正确率的重复测量方差分析表明, 各主效应及交互作用均不显著。

图3 实验2c结果

实验2a结果表明, 在知觉水平上, 红色知觉能对高唤醒度情绪的引发作用更强, 蓝色知觉对低唤醒度情绪的引发作用更强。这一结果与以往的研究是一致的:大多数行为实验和皮肤电实验结果表明,长波颜色(如红、黄)比短波颜色(如蓝、绿)的唤醒度更高(Gerard, 1958; Jacob & Hustmyer, 1974;Wilson, 1966)。实验2b结果表明, 在知觉水平上,红色知觉对高优势度情绪的引发作用更强, 蓝色知觉对低优势度情绪的引发作用更强。这一结果与以往研究是一致的(Hill & Barton, 2005; Setchell &Wickings, 2005)。实验2c表明, 红色既能启动发高愉悦度的情绪, 也能启动低愉悦度的情绪, 而蓝色只启动了高愉悦度的情绪。这一结果与实验1的外显调查基本吻合:看到红色色块时, 被试能联想到较多的积极和消极情绪, 但看到蓝色色块时, 被试联想到的积极情绪的数量远大于消极情绪。这体现了红色和蓝色对中国人情绪愉悦度引发的本土化特点:对于中国汉族大学生而言, 红色知觉(H:0,S:240, B:120)具有典型的双重性身份, 既有积极的一面, 也有消极的一面; 而蓝色知觉(H:120, S:240,B:120)则仅具有积极的情绪意义。

实验2通过3个实验, 发现了红蓝颜色知觉对中国汉族大学生情绪三维度的作用, 那么, 红蓝颜色概念对中国汉族大学生情绪的启动作用又如何呢?与知觉水平不同, 颜色的概念水平指在语义层面上对颜色的加工与理解。而这种加工中既包含了对色词所描述颜色的物理属性的表象过程, 也包含了对色词所代表的文化语义的唤醒过程。因此, 颜色概念更能体现出社会文化对颜色-情绪联结的影响(Harba & Grant, 1970; William, Tucker, &Dunham, 1971)。为了进一步探讨红色和蓝色在概念水平上对中国汉族大学生情绪的作用特点, 同时考察颜色概念对情绪引发的作用机制, 进行实验3。

4 实验3:颜色概念对情绪的启动

4.1 目的

包括3个分实验, 实验3a、3b及3c。分别探讨在概念水平上红色和蓝色对情绪的唤醒度(3a)、优势度(3b), 及愉悦度(3c)的启动作用。

4.2 方法

4.2.1 被试

选取汉族本科生94名。其中, 30名(平均年龄为20.23岁, 男生11名)被试参与实验3a, 31名(平均年龄为20.29岁, 男生13名)被试参与实验3b, 33名(平均年龄为20.09岁, 男生12名)被试参与实验3c。所选取被试均无色盲、色弱等色觉视力障碍, 视力正常或矫正正常。

4.2.2 设计

3个分实验均采用两因素被试内设计。其中,实验3a为:颜色色词(红/蓝)×唤醒度(高/低); 实验3b为:颜色色词(红/蓝)×优势度(高/低); 实验3c为:颜色色词(红/蓝)×愉悦度(高/中/低)。

4.2.3 材料

实验3a材料同实验2a, 实验3b材料同实验2b,实验3c材料同实验2c。3个实验中, 色词呈现的颜色均为黑色。

4.2.4 程序

4.3 结果与分析

根据测试阶段和错误率, 3个分实验中均无被试被删除。

实验3a结果显示, 反应时的重复测量方差分析表明, 唤醒度的主效应显著,F

(1,29) = 6.34,p

<0.05, partial η= 0.18。颜色主效应不显著,F

(1,29) =2.75,p

> 0.05, partial η= 0.09。颜色与唤醒度的交互作用显著,F

(1,29) = 8.63,p

< 0.05, partial η=0.23。简单效应分析表明, 对于高唤醒度词汇, 红色启动条件显著快于蓝色,t

(1,29) = -3.18,p

< 0.05;对于低唤醒度词汇, 蓝色和红色启动条件的差异不显著,t

(1,29) = -0.863,p

> 0.05, 但在反应时上仍体现出蓝色较红色快(-14.27 ms), 与实验2a结果趋势一致(见图4)。正确率的重复测量方差分析表明,各主效应及交互作用均不显著。

图4 实验3a结果

实验3b结果显示, 反应时的重复测量方差分析表明, 优势度主效应不显著,F

(1,30) = 0.43,p

>0.05, partial η= 0.01。颜色主效应不显著,F

(1,30) =0.09,p

> 0.05, partial η= 0.00。颜色与优势度的交互作用显著,F

(1,30) = 4.93,p

< 0.05, partial η=0.14。简单效应分析表明, 颜色对高优势度和低优势度词汇的简单效应均未达到显著性水平(F

(1,30)= 1.19,p

> 0.05, partial η= 0.04,;F

(1,30) = 2.62,p

> 0.05, partial η= 0.08), 但概念启动却体现出了与知觉启动(见实验2b)相一致的趋势。表现为:对于高优势度词汇, 红色启动条件下的反应时较蓝色时短(-16.47 ms); 而对于低优势度词汇, 蓝色启动条件下的反应时较红色时短(-23.57 ms) (见图5)。正确率的重复测量方差分析表明, 各主效应及交互作用均不显著。

图5 实验3b结果

实验3c结果显示, 反应时的重复测量方差分析表明, 愉悦度主效应显著,F

(2,64) = 8.43,p

<0.05, partial η= 0.21, 表现为:高愉悦度情绪词的反应时显著快于低愉悦度词(p

< 0.05)和中愉悦度词(p

< 0.05), 低愉悦度情绪词的反应时快于中愉悦度词(p

= 0.078 < 0.10)。颜色主效应不显著,F

(1,32)= 0.09,p

> 0.05, partial η= 0.00。颜色与愉悦度的交互作用显著,F

(2,64) = 3.48,p

< 0.05, partial η=0.10。简单效应分析表明, 情绪词愉悦度在红色、蓝色上的简单效应均显著(F

(2,64) = 5.02,p

< 0.05,partial η= 0.14;F

(2,64) = 8.35,p

< 0.05, partial η= 0.20), 表现为:红色启动条件下, 高愉悦度词汇显著快于中(p

<0.05)、低愉悦度词汇(p

<0.05), 低愉悦度词汇与中愉悦度词汇差异不显著(p

>0.05); 而蓝色启动条件下, 高愉悦度词汇显著快于中愉悦度(p

<0.05), 低愉悦度词汇显著快于中愉悦度词汇(p

<0.05), 高愉悦度词汇与低愉悦度词汇差异不显著(p

>0.05) (见图6)。正确率的重复测量方差分析表明, 各主效应及交互作用均不显著。实验3a结果表明, 概念启动体现出了与知觉启动相一致的趋势:对于高唤醒度词汇, 红色启动条件下被试的反应更快; 对于低唤醒度词汇, 蓝色启动条件下被试的反应更快(未达到显著, -14.27 ms)。但颜色知觉比颜色概念对情绪优势度的引发更为敏感:低唤醒度词汇的简单效应在知觉启动中显著, 而在概念启动中仅有趋势未达到显著。实验3b结果表明, 概念启动体现出了与知觉启动相一致的趋势:对于高优势度词汇, 红色启动条件下被试的反应更快, 而对于低优势度词汇, 蓝色启动条件下被试的反应更快。这表明, 在概念水平上, 红色更具有引发高优势度的情绪的趋势, 蓝色更具有引发低优势度的情绪的趋势。但颜色知觉比颜色概念对情绪优势度的引发更为敏感:在简单效应上,知觉启动中显著, 而概念启动中仅有趋势而未达到显著。实验3c表明, 蓝色概念既能启动高愉悦度的情绪, 也能启动低愉悦度的情绪, 而红色概念只启动了高愉悦度的情绪。这一结果与外显调查基本吻合:看到蓝色色词时, 被试能联想到较多的积极和消极情绪, 但看到红色色词时, 被试联想到的积极情绪的数量远大于消极情绪。

图6 实验3c结果

结合实验1与实验2, 不难发现, 在知觉水平和概念水平上, 颜色对情绪愉悦度的诱发特点不一致。之所以出现这种差异, 可能是由于在概念启动中, “蓝”或“红”所表达的涵义更具有抽象性和概括性, 因而比知觉启动更受社会文化因素的影响。

5 讨论

本研究探讨了红色和蓝色对中国汉族大学生情绪的作用。实验1结果表明, 各种颜色条件下均能联想到积极和消极情绪, 但在红色知觉和蓝色概念条件下, 消极情绪的联想较多, 而在蓝色知觉和红色概念条件下, 消极情绪的联想极少。实验2结果表明, 在知觉水平上, 红色对于高唤醒、高优势、高愉悦和低愉悦情绪的引发作用更强; 蓝色对于低唤醒、低优势和高愉悦情绪的引发作用更强。实验3结果表明, 在概念水平上, 红色对高唤醒、高优势和高愉悦情绪的引发作用更强; 蓝色对低唤醒、低优势、高愉悦和低愉悦情绪的引发作用更强。本研究主要探讨两个问题:一是红色和蓝色对中国汉族大学生的情绪作用具有哪些本土化的特点; 二是红色和蓝色在知觉水平和概念水平上对情绪的引发机制是否相同。下文将对此依次进行分析。

5.1 红色和蓝色对中国汉族大学生情绪的作用特点

本研究发现, 无论知觉水平还是概念水平, 红色和蓝色对中国汉族大学生情绪唤醒度、优势度的作用与国外研究中基本一致(Gerald, 1958; Jacob &Hustmyer, 1974; Wilson, 1966; Setchell & Wickings,2005; Hill & Barton, 2005)。表现为, 红色更能引发高唤醒、高优势度的情绪, 而蓝色更能引发低唤醒、低优势度的情绪。同时, 以往关于唤醒度的皮肤电实验(Jacob & Hustmyer, 1974)和关于优势度的动物实验(Setchell & Wickings, 2005)也表明, 颜色对情绪唤醒度和优势度的作用能够体现在人和动物的生理反应上。这提示我们, 红色和蓝色对情绪唤醒度、优势度的影响可能主要源于颜色-情绪的生理性联结, 与社会文化无关, 因而对不同文化背景中的被试有相似的作用模式, 表现出跨文化的一致性。

但是, 红色和蓝色对中国汉族大学生情绪愉悦度的作用上, 却体现出了本土化的特点:红色知觉既能启动正性情绪, 也能启动负性情绪, 而蓝色知觉只启动了正性情绪; 蓝色概念既能启动正性情绪,也能启动负性情绪, 而红色概念只能启动正性情绪。这与以往对于其他文化背景中被试的研究结果不尽相同(Camgoz et al., 2002; Choungourian, 1968;Garth & Collado, 1921; Gerend & Tricia, 2009;Gesche, 1927; Hurlbert & Ling, 2007; Moller et al.,2009; Pastoureau, 2001; Frühholz et al., 2009;Spielberger et al., 1970; Valdez, & Mehrabian, 1994;Wogalter et al., 2002)。这说明, 红色和蓝色对情绪愉悦度的影响, 可能不仅源于颜色-情绪的生理性联结, 更重要的, 是源于颜色-情绪的社会性联结,因而对不同文化背景中的被试具有不同的作用模式, 表现出文化特异性。

红色和蓝色对中国汉族大学生情绪愉悦度上的作用, 体现了中国的社会文化背景对颜色-情绪联结的影响。在中国, 红色知觉(H:0, S:240, B:120)对积极情绪的引发作用源于红色知觉与积极情绪在自然环境和社会环境中形成的联结。在自然环境中, 该红色代表着阳光、鲜花、晚霞的颜色; 在社会环境中, 该红色更是与积极的社会场景相联系,如鲜红色的国旗和红领巾、象征胜利的红火炬、新娘的红衣红盖头、过节时挂的红灯笼、公布喜讯时的红榜等(黄希庭等, 1991)。而红色知觉对消极情绪的引发则主要源于红色知觉与消极情绪在自然环境中形成的联结。在自然环境中, 该红色代表着鲜血和火焰, 是危险的信号, 具有警示的作用, 易使人和动物产生警惕、紧张和焦虑之感(Russell &Mehrabian, 1974; Wells, McDonald, & Ringland,2003)。因此, 红色知觉既能引发积极情绪, 也能引发消极情绪。然而, 对于中国汉族大学生而言, “红”这一概念则只具有积极的情绪意义。自古以来, 中国就有尚红风俗, “红”不仅直接地在语词水平上描述积极事物(如红军、红娘、红利、红榜、红人、红运等), 还由于特殊的历史文化及政治因素, 间接地在抽象意义上表达积极象征—— “红”象征着胜利、正义和革命(娄捷, 2008)。因此, 尽管红色知觉能同时启动积极和消极的情绪, 但由于特殊的社会文化背景, 红色概念只能启动积极情绪。

蓝色知觉(H:160, S:240, B:120)对积极情绪的引发源于蓝色知觉与积极事物在自然环境和社会环境中形成的联结。在自然环境中, 该蓝色代表天空、海洋的颜色; 在社会环境中, 由于该蓝色较为明亮和纯净, 给人带来清爽、安静和放松的感觉,因而常作为某些公共场所如游泳馆、休息室、海洋馆等的装饰色。由于其与上述积极事物和积极情境的联结, 因此, 该种蓝色知觉只引发了积极情绪。而“蓝”这一概念则具有双重心理意象:既象征着纯洁、和平、安宁等积极意义, 也象征着阴沉、孤独、压抑、低下和伤感等消极意义(Keith, 2009; 黄希庭等, 1991; 娄捷, 2008; 阮芝梨, 2006; 杨蕾,2009)。“蓝”的积极意义主要源于在语词水平上对积极事物的描述, 如蓝天、蓝图、蓝色狂想曲、蓝色文学等都能使人产生心旷神怡的、梦幻的联想。而“蓝”的消极意义, 一方面, 来源于在语词水平上对消极事物的描述(如蓝领、蓝调等); 另一方面, 则主要来源于在抽象意义上对消极象征的表达, “蓝”象征着忧郁、孤独和伤感(杨蕾, 2009)。蓝色概念的这一象征意义在实验1的限制联想中也得以体现:当看到“蓝”这一词汇时, 被试联想到了较多的负性情绪(占27.46), 如沉闷、烦恼、忧愁和忧郁。值得注意的是, 与红色概念相比, 蓝色概念在我国的本土化意义并不强, 蓝色概念对消极情绪(如忧郁)的引发, 很可能是外来文化作用的结果(阮芝梨, 2006;杨蕾, 2009)。在英语中, “蓝” (blue)指“忧郁的、沮丧的和悲观的”, 如“feel blue”等。而参与本研究的被试, 均为接受过长期英语教育的大学生, 其关于蓝色概念与消极情绪的联结极有可能在英语学习过程中就已形成。因此, 本研究中蓝色概念对消极情绪的引发结果能否推广到更为广泛的中国被试群体中, 还有待于进一步的研究加以证实。

通过上述分析, 不难发现一个有趣的现象:红蓝知觉与红蓝概念对情绪愉悦度的作用存在差异。我们认为, 这种差异正是体现了中国的社会文化背景对颜色-情绪联结的影响。在知觉启动中, 红色或蓝色是某一特定色值的颜色, 对情绪的引发是直接的、具体的、知觉性的; 而在概念启动中, “蓝”或“红”代表的是一类颜色, 对情绪的引发是间接的、抽象的、语义性的。而有研究表明, 颜色概念对情绪愉悦度的引发更易受社会文化背景的影响(Harba& Grant, 1970; William et al., 1971)。因此, 相对于红蓝知觉, 红蓝概念对情绪的启动更能体现社会文化因素的作用。

5.2 颜色知觉和颜色概念对情绪的引发机制

颜色的知觉水平指在感知觉层面上对颜色的识别, 这种加工中包含了对颜色的物理属性的知觉过程。而颜色的概念水平指在语义层面上对颜色的加工与理解, 这种加工中既包含了对色词所描述颜色的物理属性的表象过程, 也包含了对色词所蕴含的文化语义的唤醒过程(Simmons et al., 2007)。

在情绪的唤醒度和优势度上, 颜色知觉和颜色概念的引发趋势是一致的, 但颜色知觉对情绪的引发作用较颜色概念更强。这一结果, 首先, 进一步证实了颜色对情绪唤醒度、优势度的作用主要源于颜色的生理性联结这一观点。无论动物实验, 还是人类实验; 无论东方被试, 还是西方被试; 甚至当启动刺激是更为抽象的颜色概念时, 颜色对唤醒度、优势度的作用只与颜色-情绪的生理性联结有关, 而与文化背景无关(Jacob & Hustmyer, 1974;Russell & Mehrabian, 1974; Setchell & Wickings,2005; Wells et al., 2003; Wilson, 1966)。其次, 更为重要的是, 我们推测, 这一结果可能说明了颜色概念对情绪唤醒度、优势度的作用是以颜色知觉为中介的。在知觉启动中, 颜色知觉对情绪唤醒度和优势度的引发作用是更为直接的:被试一看到颜色色块, 就会直接激活颜色知觉与情绪的生理性联结,

图7 颜色知觉与颜色概念对情绪三维度的作用机制

从而激活相应唤醒度和优势度的情绪; 而在概念启动中, 颜色概念对情绪唤醒度和优势度的引发作用则更可能是间接的:被试看到颜色概念时, 需要先形成颜色表象, 再激活颜色知觉与情绪的生理性联结, 进而才能引发相应唤醒度和优势度的情绪。因此, 会出现“颜色知觉和概念对情绪的引发趋势虽一致, 但知觉的引发作用更强”这一结果。

然而, 在情绪愉悦度上, 颜色知觉和颜色概念对情绪的引发却体现出了不一致的趋势。我们认为, 这种不一致性, 在一定程度上进一步证实了颜色对情绪愉悦度的作用主要源于颜色的社会性联结这一观点(Harba & Grant, 1970; William et al., 1971)。由于概念启动中, 包含了对色词所代表的文化语义的唤醒过程。因此, 在颜色概念对情绪愉悦度的启动过程中, 会更多地受到社会文化因素的直接作用,而不受或较少受到颜色知觉的中介作用。根据上述对于颜色知觉和颜色概念对情绪引发机制的分析,我们做出如下假设:颜色知觉对情绪的三维度具有直接的引发作用; 而颜色概念对情绪唤醒度和优势度的引发是以颜色知觉为中介, 对愉悦度的引发则主要是以社会文化为原因。将颜色知觉与颜色概念对情绪作用机制的特点归纳如图7。值得注意的是,以上论述仅仅是基于本研究及以往研究结果作出的推测与假设, 及真实性和可靠性还有待于更为直接的数据结果, 特别是生理性数据结果的支持。

通过上述对颜色-情绪联结的探讨, 我们认为:(1)颜色对情绪的作用分为生理性和社会性两个层面。颜色对唤醒度、优势度的作用源于颜色-情绪的生理性联结, 具有文化普遍性, 因而在众多跨文化研究、神经学研究、脑机制研究中结果一致, 在知觉水平和概念水平也一致; 而颜色对愉悦度的作用则主要源于颜色-情绪的社会性联结, 具有文化特殊性, 因而在跨文化研究中体现出诸多差异, 在知觉水平和概念水平上也不同。(2)颜色知觉和颜色概念对情绪引发机制表现出如下特点:颜色知觉对情绪的三维度具有直接的引发作用; 而颜色概念对情绪唤醒度和优势度的引发是以颜色知觉为中介,对愉悦度的引发则是以社会文化为原因。

本研究采用外显调查问卷和内隐认知实验范式相结合的方法, 系统地探讨了红色和蓝色对中国汉族大学生情绪三维度的影响作用。对于揭示红色、蓝色对中国汉族大学生情绪的影响的本土化特点具有一定的意义。对红色和蓝色在中国社会环境中的应用也具有一定的参考价值, 如教学环境的装饰和布置、公共场所(如地铁、医院、图书馆)的颜色布局等等。另外, 本研究直接对比和剖析了颜色知觉与颜色概念对情绪的引发作用, 这对于揭示颜色知觉与颜色概念这两个水平对情绪引发的内部机制具有一定的理论意义。然而, 由于实验材料的限制、实验技术的局限性, 对于颜色-情绪联结内部机制的深入探索还有待于进一步研究。

6 结论

(1)对于中国汉族大学生而言, 红色知觉对高唤醒、高优势、高愉悦和低愉悦情绪的引发作用更强, 蓝色知觉对低唤醒、低优势和高愉悦情绪的引发作用更强; 红色概念对高唤醒、高优势和高愉悦情绪的引发作用更强, 而蓝色概念对低唤醒、低优势、高愉悦和低愉悦情绪的引发作用更强。

(2)在情绪的唤醒度和优势度上, 颜色知觉和颜色概念的作用趋势一致, 但颜色知觉的作用更敏感; 在情绪愉悦度上, 颜色知觉和颜色概念对情绪的引发趋势不一致:红色知觉和蓝色概念能同时启动积极情绪和消极情绪, 而红色概念和蓝色知觉只能启动积极情绪。

Bai, L., Ma, H., Huang, Y. X., & Luo, Y. J. (2005). The development of native Chinese affective picture system— a pretest in 46 college students.Chinese Mental Health Journal, 19

(11), 719-722.[白露, 马慧, 黄宇霞, 罗跃嘉. (2005). 中国情绪图片系统的编制——在46名中国大学生中的试用.中国心理卫生杂志, 19

(11), 719-722.]Baldwin, M. W., & Meunier, J. (1999). The cued activation of attachment relational schemas.Social Cognition, 17

,209-227.Bargh, J. A. (1990). Auto-motives: Preconscious determinants of social interaction. In E. T. Higgins & R. Sorrentino(Eds.),Handbook of motivation and cognition

(Vol. 2, pp.93-130). New York: Guilford Press.Camgöz, N., Yener, C., & Güvenc, D. (2002). Effects of hue,saturation, and brightness on preference.Color Research and Application, 27

(3), 199-207.Choungourian, A. (1968). Color preferences and cultural variation.Perceptual and Motor Skills, 26

, 1203-1206.De Houwer, J. (2003). On the role of stimulus-response and stimulus-stimuluscompatibility in the Stroop effect.Memory & Cognition, 31

, 353-359.Elliot, A. J., Maier, M. A., Binser, M. J., Friedman, R., &Pekrun, R. (2009). The effect of red on avoidance behavior in achievement contexts.Personality and Social Psychology Bulletin, 35

(3), 365-375.Elliot, A. J., Maier, M. A., Moller, A. C., Friedman, R., &Meinhardt, J. (2007). Color and psychological functioning:The effect of red on performance attainment.Journal of Experimental Psychology: General, 136

(1), 154-168.Frühholz, S., Fehr, T., & Herrmann, M. (2009). Early and late temporo-spatial effects of contextual interference during perception of facial affect.International Journal of Psychophysiology, 74

, 1-13.Garth, T. R., & Collado, I. R. (1921). The color preferences of Filipino children.Journal of Comparative Psychology, 9

(6),397-404.Ge, L. Z., Liu, S. Y., & Xu, W. D. (2005). A research of color preference.Psychological Science, 28

(4), 849-851,844.[葛列众, 刘少英, 徐伟丹. (2005). 抽象颜色偏好实验研究.心理科学, 28

(4), 849-851, 844.]Gerard, R. (1958).Differential effects of colored lights on psychological functions

(Unpublished doctoral dissertation).University of California.Gerend, M. A., & Tricia, S. (2009). Message framing and color priming: How subtle threat cues affect persuasion.Journal of Experimental Social Psychology, 45

, 999-1002.Gesche, I. (1927). The color preferences of one thousand one hundred and fifty-two Mexican children.Journal of Comparative Psychology, 7

(4), 297-311.Goldstein, K. (1942). Some experimental observations concerning the influence of colors on the function of the organism.Occupational Therapy and Rehabilitation, 21

,147-151.Harba, J., & Grant, G. (1970). Black is beautiful: A reexamination of racial preference and identification.Journal of Personality and Social Psychology, 16

(3),398-402.Hevner, K. (1935). Experimental studies of the affective value of colors and lines.Journal of Applied Psychology, 19

(4),385-398.Hill, R. A., & Barton, R. A. (2005). Red enhances human performance in contests.Nature, 435

, 293.Huang, X. T., Huang, W., & Li, X. R. (1991). The symbolic implication of colors to the Chinese.Psychological Science,

(6), 1-7.[黄希庭, 黄巍, 李小融. (1991). 关于中国人颜色情调的研究.心理科学,

(6), 1-7.]Hurlbert, A. C., & Ling, Y. (2007). Biological components of sex differences in color preference.Current Biology, 17

,623-625.Izard, C. (Ed). (1977).Human emotions

(p. 126). New York:Plenum Press.Jacobs, K. W., & Hustmyer, F. E. (1974). Effects of four psychological primary colors on GSR, heart rate, and respiration rate.Perceptual and Motor Skills, 38

, 763-766.Keith, A. (2009). The connotations of English color terms:Color-based X-phemisms.Journal of Pragmatics, 41

,626-637.Kwallek, N., & Lewis, C. M. (1990). Effects of environmental color on males and females: A red or white or green office.Applied Ergonomics, 21

, 275-278.Lichtenfeld, S., Maier, A. M., Elliot, A. J., & Pekrun, R.(2009). The semantic red effect: Processing the word red undermines intellectual performance.Journal of Experimental Social Psychology, 45

, 1273-1276.Li, J. (2007). The development of color preferences.Psychological Science, 30

(4), 891-894.[李京. (2007). 颜色选择的毕生发展特点比较研究.心理科学, 30

(4), 891-894.]Li, W. F. (1990). Loving color and several kinds of factors.Psychological Science,

(5), 13-19.[李文馥. (1990). 中国城市人爱好颜色的特点—— 颜色爱好与几种因素的关系.心理科学,

(5), 13-19.]Lou, J. (2008).Research on lexical meanings of basic color terms in modern Chinese

(Unpublished master’s thesis).Shantou University.[娄捷. (2008).现代汉语基本颜色词词义研究

(硕士学位论文). 汕头大学.]Ma, H. L., & Fang, Y. Q. (1992). The researches and theories of priming effect.Psychological Science,

(5), 35-42.[马红骊, 方芸秋. (1992). 启动效应的研究及其理论.心理科学,

(5), 35-42.]Maier, M. A., Elliot, A. J., & Lichtenfeld, S. (2008). Mediation of the negative effect of red on intellectual performance.Personality and Social Psychology Bulletin, 34

(11),1530-1540.Manav, B. (2007). Color-emotion associations and color preferences: A case study for residences.Color Research and Application, 32

(2), 144-151.Mehrabian, A., & Russell, J. A. (Eds). (1974).An approach to

environmental psychology

. Cambridge, MA: MIT Press.Mehta, R., & Zhu, R. (2009). Blue or Red? Exploring the effect of colour on cognitive task performances.Science,323

, 1226-1229.Mo, L., Wen, Z. L., & Chen, C. Q. (2007).Research methods in psychology

. Guangzhou: Higher Education Press in Guangdong Province.[莫雷, 温忠麟, 陈彩琦. (2007).心理学研究方法

. 广州: 广东省高等教育出版社.]Moller, A. C., Elliot, A. J., & Maier, M. A. (2009). Basic hue-meaning associations.Emotion, 9

(6), 898-902.Moscoso del Prado Martín, F., Hauk, O., & Pulvermüller, F.(2006). Category specificity in the processing of color-related and form-related words.NeuroImage, 29

,29-37.Pastoureau, M. (2001).Blue: The history of a color

. Princeton,NJ: Princeton University Press.Ruan, Z. L. (2006).The contradistinctive study of basic color words in vietnamese and Chinese

(Unpublished master’s thesis). Central China Normal University.[阮芝梨. (2006).越南语和汉语基本颜色词的对比研究

(硕士学位论文). 华中师范大学.]Russell, J. A., & Mehrabian, A. (1974). Distinguishing anger and anxiety in terms of emotional response factors.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42

, 79-83.Schmidt, J. R., & Cheesman, J. (2005). Dissociating stimulus-stimulus and response-response effects in the Stroop task.Canadian Journal of Experimental Psychology,59

, 132-138.Setchell, J. M., & Wickings, E. J. (2005). Dominance, status signals and coloration in male mandrills (Mandrillus sphinx).Ethology, 111

(1), 25-50.Simmons, W. K., Ramjee, V., Beauchamp, M. S., McRae, K.,Martin, A., & Barsalou, L. W. (2007). A common neural substrate for perceiving and knowing about color.Neuropsychologia, 45

, 2802-2810.Soldat, A. S., Sinclair, R. C., & Mark, M. M. (1997). Color as an environmental processing cue: External affective cues can directly affect processing strategy without affecting mood.Social Cognition, 15

, 55-71.Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (Eds).(1970).Manual for the state-trait anxiety inventory

. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.Stone, N. J. (2003). Environmental view and color for a stimulated telemarketing task.Journal of Environmental Psychology, 23

, 63-78.Valdez, P., & Mehrabian, A. (1994). Effects of color on emotions.Journal of Experimental Psychology: General,123

, 394-409.Wang, Y. N., Zhou, L. M., & Luo, Y. J. (2008). The pilot establishment and evaluation of Chinese affective words system.Chinese Mental Health Journal, 22

(8), 608-612.[王一牛, 周立明, 罗跃嘉. (2008). 汉语情感词系统的初步编制及评定.心理测量与评估, 22

(8), 608-612.]Wells, D. L., McDonald, C. L., & Ringland, J. E. (2008). Color preferences in gorillas and chimpanzees.Journal of Comparative Psychology, 122

(2), 213-219.

Williams, J., Tucker, R., & Dunham, F. Y. (1971). Changes in the connotations of color names among negroes and Caucasians.Journal of Personality and Social Psychology,19

(2), 222-228.Wilson, G. D. (1966). Arousal properties of red versus green.Perceptual and Motor Skills, 23

, 947-949.Wogalter, M. S., Conzola, V. C., & Smith-Jackson, T. L.(2002). Research-based guidelines for warning design and evaluation.Applied Ergonomic, 33

, 219-230.Xu, Y. H., & Li, Y. J. (2008). Preference and emotional experience of woman volley ball players on sportswear color in China.China Sport Science and Technology, 44

(1),112-116.[徐银华, 李毅钧. (2008). 我国女子排球运动员对比赛服装颜色的偏好及情绪体验.中国体育科技, 44

(1),112-116. ]Yang, L. (2009).Research on cognitive meanings of color terms in modern Chinese (

Unpublished master’s thesis).Yangzhou University.[杨蕾. (2009).现代汉语颜色词之认知研究

(硕士学位论文). 扬州大学.]Yang, S. L., & Zhang, L. (2009). A research of color preference of children aged 4 to 6.Studies in Preschool Education,

(11), 48-50.[杨淑丽, 张莉. (2009). 4—6岁幼儿的颜色偏好.学前教育研究,

(11), 48-50.]Zhang, J. J., Dang, Y. X., Zhang, Y. Z., Wang, H. P., & Luo, G.H. (2008). Color concepts and their organization in the case of blind children.Acta Psychologica Sinica, 40

(4),389-401.[张积家, 党玉晓, 章玉祉, 王惠萍, 罗观怀. (2008). 盲童心中的颜色概念及其组织.心理学报, 40

(4), 389-401.]Zhang, J. J., & Lin, X. Y. (2005). A research on undergraduate students’ classification of basic color terms.Psychological Science, 28

(1), 19-22.[张积家, 林新英. (2005). 大学生颜色词分类的研究.心理科学, 28

(1), 19-22.]