穿越藏东南,奔向拉萨:“西部骑行漫记”之西藏篇

2014-01-23

本刊特约作者

云南段的骑行,虽然在路程和时间上都相对短暂,但穿越了大香格里拉核心区,一路收获颇多。在德钦梅里雪山下,能够一睹梅里十三峰之真容,让我倍感幸运,终身难忘。总体上来讲,在这段旅程中,无论在观赏风景还是在体验人文方面,都堪称无与伦比。

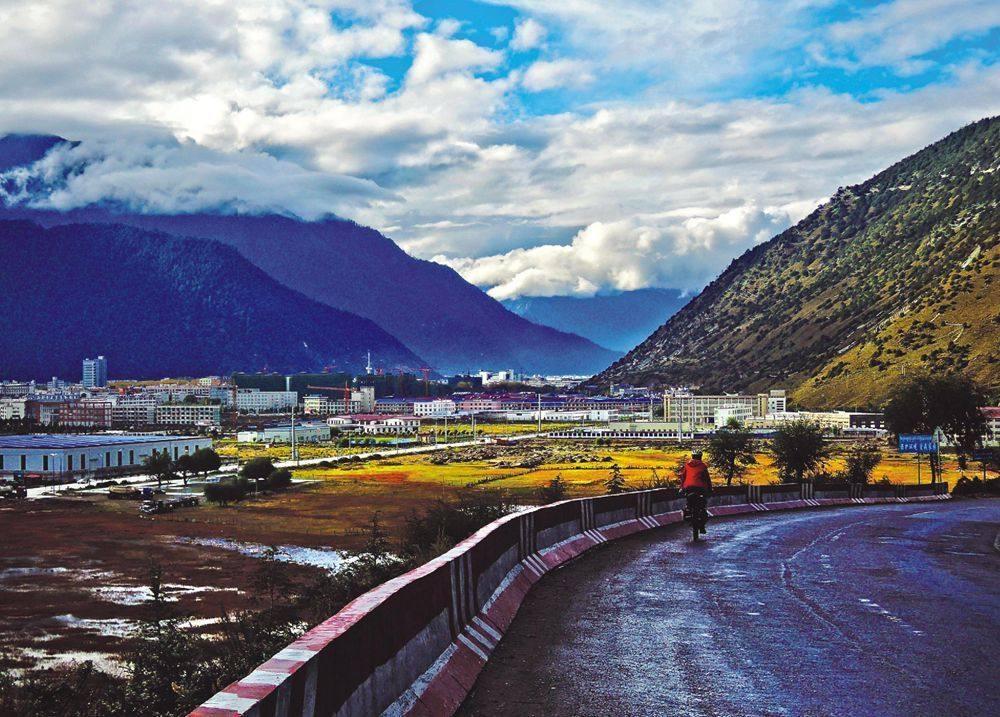

2013年9月24日,我们到达滇藏线上的中转站——西藏境内的芒康。从芒康出发继续西行,一路将经过如美、左贡、邦达、然乌、排龙、八一等地区,翻越东达山、安久拉山、米拉山等雪山,直到此行的终点——拉萨。

1 盐井→芒康→如美→荣许兵站(220公里)

路上偶遇的台湾郎,是个苦行僧,一路吃住都很节省,所遇到的困难比我们要多得多,但他表现出来的乐观、幽默和隐忍,无不让我钦佩。

这一天早早出发,经过盐井教堂后,便是短暂的放坡,看得见远在澜沧江边的人工盐田,然后一直爬坡,不久到达有“西藏第一跨”之称的角笼坝大桥。这座桥主跨345米,气势雄伟壮观,是连接滇藏两地的咽喉要道。

从盐井往芒康方向,214国道左侧是峡谷风光,澜沧江如大地的血液穿过峡谷,流向远方。峡谷上方是红拉山自然保护区,即后来的芒康滇金丝猴国家级自然保护区——这里是动植物王国,海拔落差大,山高谷深,立体自然景观突出,在海拔2300~4448米的地带,分布着不同植被与动物,如珍稀的芒康红松、滇金丝猴等。

车近红拉雪山垭口,天气突变,有小冰渣落下,很快变成黄豆大小的冰雹,打在头盔上叮当作响。我赶忙寻找躲避处,看到前方几百米处有几座木屋,便猛踩脚踏奔过去,才发现一些藏民也在躲雨,便与众人热情地打招呼。见我孤身一人,藏民们便请我吃煮土豆。我尝试着拿了一个,拎着壶的大哥又往我手里塞了几个,热乎乎的土豆,吃在嘴里,暖在心头。

车过邦达乡,恰逢当地的小学生放学,三、五个小朋友结伴回家。孩子们看到我,都会很热情地问好,还会嘱咐我注意安全,一路平安。

距芒康县城约20公里时,天完全黑下来,我们几个人编队前行,车灯最亮的那个人骑在最前面,控制速度,观察路面情况;后面的人保持适当的车距,同速骑行。这样编队骑行,提高了行车安全性。在黑夜中骑行了一小时,导航显示离芒康县城不到10公里,但夜晚黑得吓人,看得见远远的芒康城那边电闪雷鸣,大雨似乎要降临,所有人都想早点到达芒康,免得被淋成落汤鸡。

作为214国道和318国道的交汇点,芒康是西藏的东南大门,也是“茶马古道”入藏的第一站,芒康县城形状狭长,司机、商人、藏民、僧侣等往来人口众多,喧闹繁杂。

次日早上,临近10点才出发。在江卡的三岔路口,遇到了此行后半段的另外一个神人:从宝岛来的台湾郎,绰号叫“罐头”。这哥们已经在大陆骑行了58天又10个小时,自己的车子、单反相机等物品被偷后,便买了一辆二手的永久牌自行车,继续他的大陆之旅。他的那辆永久牌自行车的中轴会吱嘎作响,修了几次也没能修好,他索性破罐子破摔地骑着,车子不响,他反倒觉得不习惯。

台湾郎是个苦行僧,一路吃住都很节省,他住的客栈一般不会超过20元,基本上只吃泡面加火腿肠,偶尔开顿荤,也是找那种可以敞开肚子海吃的地方。台湾郎所遇到的困难比我们要多得多,但他表现出来的乐观、幽默和隐忍,无不让我钦佩。

芒康至如美,要翻越拉乌山,全程只有10公里上坡,颇感轻松,然后遇到的觉巴山,就稍微有些“坑爹”了。觉巴山并不高,海拔只有3900米,之所以说它“坑爹”,是因为转山路比较长,而且还有一个假垭口。

行至假垭口前约4公里处,台湾郎一路忍耐的腹痛终于爆发,他满头冒汗、呕吐、跪地不起,难以继续骑行。我们判断他染上了痢疾或其他肠胃疾病,试着给他喂药,安慰他并照顾他在原地休息。半小时过去了,台湾郎腹痛反复的频率越来越高,他靠着路边的铁护栏,不想动弹一步。我们给他留下药品,嘱咐他如果难以坚持,就下坡返回客栈休息。我们离开的时候,台湾郎依然靠在栏杆上,腹痛有所缓和,发呆似的看着这一上午爬上来的山路,我知道他心有不甘。有时候,面对困难,我们要做取舍和选择,勇敢前进或保留实力,两者都没有错,重要的是你要做出正确的选择。

2 荣许兵站→左贡→邦达→八宿(260公里)

正当我们在客栈收拾行李,一个噩耗传来:就在前一天,一位骑行者不幸在前方的“怒江72拐”殒命。听到这个消息,同伴们各自坐在床铺上不吭声。

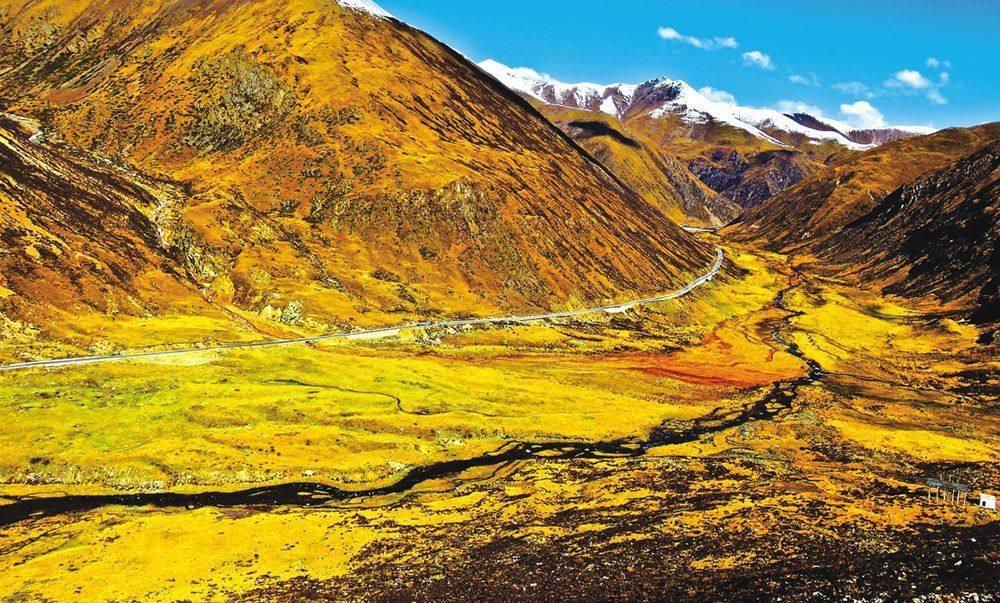

川藏线上,只有两座山海拔超过5000米,一座是东达山,另一座是米拉山。东达山位于出荣许兵站后约20公里处,旧时号称“死亡禁区”,这里植被少,空气稀薄,且海拔高,常年积雪,因为空气含氧量低,很容易出现高反。我骑行到海拔约4900米时,呼吸已有些困难,这是此行中头一次遇到这种情况。风很大,最后的100多米,基本上是靠推车上行,颇有点“勇攀高峰”的感觉。过东达山垭口后一路下行,抵达左贡。

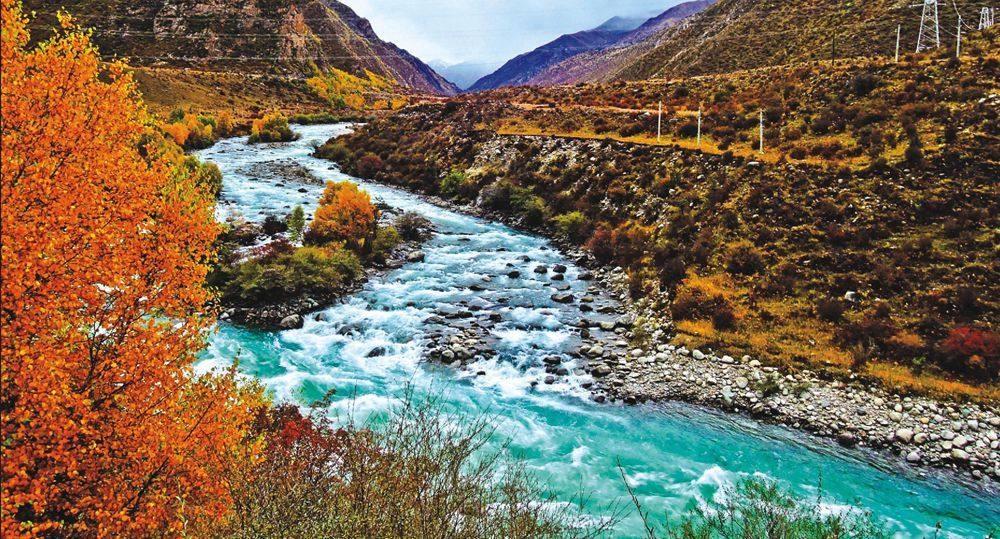

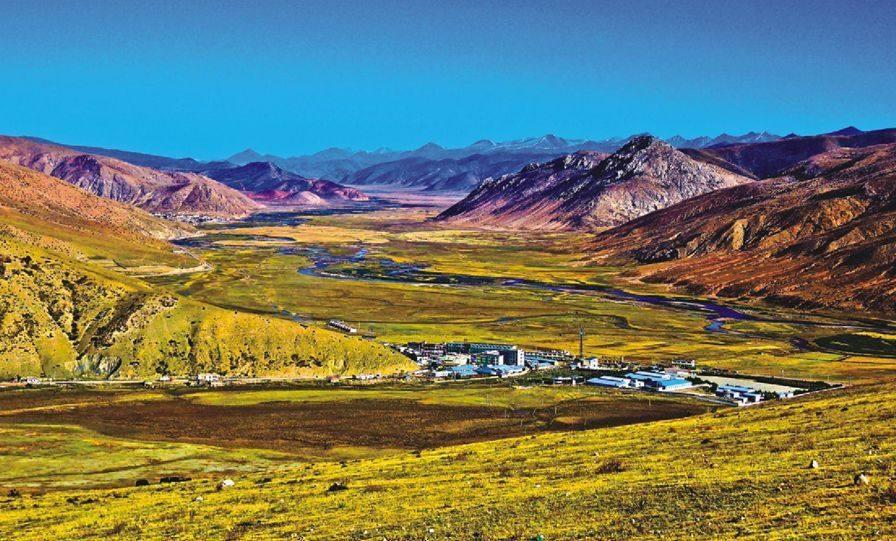

左贡至邦达共103公里,以起伏路段为主,洋洋洒洒的玉曲河一路相伴,全程无雪山垭口。出左贡后的30公里国道两侧,风景秀美,雪山、湖泊与金黄色的青稞田随处可见。

我们到达邦达318国道岔路口时,已是黄昏时分。邦达是澜沧江与怒江之间的分水岭,也是西藏东部交通枢纽,川藏公路北线和南线在此交汇:往北经昌都、江达入四川,往南经芒康入四川。世界上海拔最高的航空港——邦达机场,就坐落在邦达北面的草原上。

正当我们在客栈收拾行李,一个噩耗传来:就在前一天,一位骑行者不幸在前方的“怒江72拐”殒命。我们次日也要经过这个号称“夺命天险”的路段,听到这个消息,同伴们各自坐在床铺上不吭声。

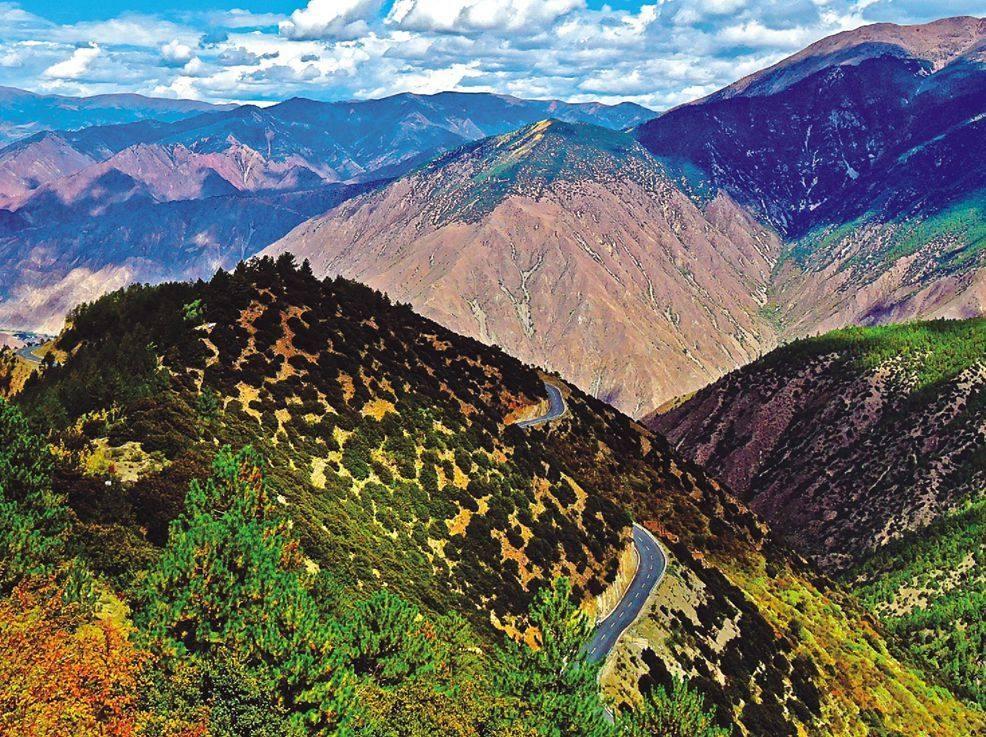

一早从邦达318国道岔路口出发,经过13公里缓上坡,中午12点,过了业拉山垭口,便是著名的“怒江72拐”——又称“九十九道拐”。从山口俯瞰下去,这些拐弯多为U形,又急又陡。尽管“怒江72拐”这一段全是上好的柏油路,落石区多已被加固,安全系数大大提高,然而即便是这样,骑行者殒命的惨剧仍时有发生。我们丝毫不敢大意,放慢速度,编队下行。

经过40公里的放坡,进入怒江大峡谷中近30公里的峡谷路,时值天气酷热,太阳炙烤大地,一路上无阴凉处,也无来风,队友们的速度渐渐慢了下来,不时有人停下来补充水分,稍作休整。坚持了约15公里,众人终于再无法忍耐,急切寻找阴凉处休整,以防中暑。见前方有一处矮崖,可容几人猫下腰躲避烈日,便决定铤而走险,在这里稍作休息。

这一天,我们在八宿过夜。

3 八宿→然乌(90公里)

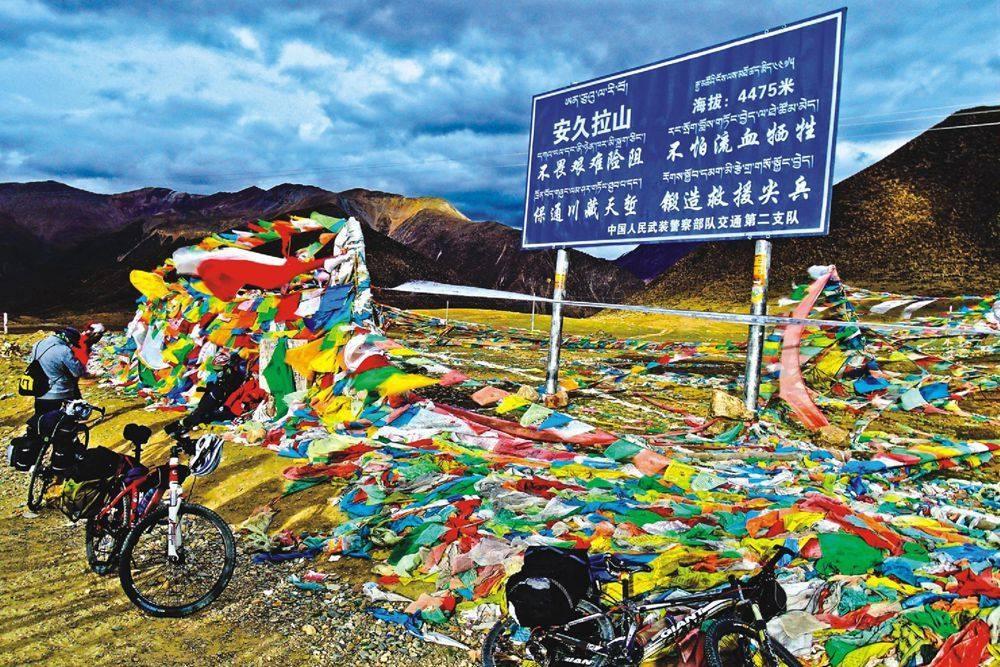

面对强逆风,我们采用领骑和跟骑的编队方法,渐渐进入状态,一路迎风前行,将很多骑行者甩在后面,天黑之前顺利到达了安久拉山垭口。

一早起来,阳光照耀着远处的山峦,金黄色的阳光温暖,让人充满期待。八宿县城距离然乌镇87公里,有近70公里的上坡路,充满挑战。

刚出八宿县城,又遇26推车哥。他的车子不见了,独自带着一些行李站在路边。我上前询问才知道,他的那辆26车彻底报废了。他带着所有家当,早早起来等在八宿县城的路边,准备搭顺风车继续西行。推车哥的经历很传奇,这段遭遇又多少让人遗憾。骑行川滇藏,人的毅力和努力最重要,其次才是骑行装备。但一路上,看到太多的朋友因为装备问题而不得不停留或退出骑行,总结说来,好装备确实能让人事半功倍。

辞别推车哥,沿着318国道继续向然乌方向骑行,但很快就遭遇逆风,拉开了我们全天与逆风抗争的序幕。这一天的最高点是海拔4468米的安久拉山,一路都是上坡,强逆风导致我们骑行缓慢,不时停车休息。咬牙坚持到下午两点,大家终于挨不住了,停在路边小店休息、吃饭。从早晨出发到现在,我们骑了5个小时,仅仅爬了35公里,后面还有35公里的逆风上坡路。

如果继续这样下去,我们到达安久拉山垭口将是晚上8点,垭口后是20公里的下坡,如果天黑冒险下山,势必会增加摔车受伤的风险。于是,我灵机一动,想起环法自行车比赛中,运动员们一个跟在另一个的后面骑行,我想我们也可以采用这种方法,发挥团队的力量,降低骑行的风阻。千总因为身体的原因让我们先走,她慢慢会来然乌找我们。于是我们4个人开始编队,由我和戬哥轮换领骑,亮哥和小雪体力较差,跟队骑行。领骑人最累,风阻完全压在领骑人的身上,尤其是在这种逆风的情况下,一刻也不能休息;速度上也要把握得当,不可骑得太快,否则后面跟不上;也不可骑得太慢,否则容易发生两车相撞的事故。经过几次轮换领骑后,我们渐渐进入状态,一路迎风前行,将很多骑行者甩在后面。接近下午6点,我们到达了安久拉山垭口,大家兴奋地拥抱在一起。

过了垭口,是20公里的下坡路,依然逆风前行,下坡也要踩脚踏。距离然乌镇约5公里的那段山路,非常危险,天色渐黑,车子颠簸得很厉害。下到然乌镇路口,天色已漆黑一片,我们骑行至镇上的客栈定好床位,不久后,落在后面的千总也安然抵达。

然乌地形呈狭长的凹状,里面的温泉水汽氤氲,远远看去,颇似盛着热水的槽子。时值金秋,田野、山坡一片金黄,这个“水槽”就恰如一口铜槽。然乌境内点缀着上百眼温泉,温泉池中,最常见的便是男女老少不着衣物共浴一池,且谈笑风生,言行自如,和周边的雪山、森林、田野组成了妙趣横生的图画。然乌温泉的“天浴”一说,即源于此。

当然,如诗如画的然乌湖景色,让我们流连忘返,在此休整一天。

4 然乌→波密→排龙(240公里)

独腿哥拄着拐杖,背着大包,青绿色的防雨罩上写着三个大字:不搭车。他就那么一步一步走着,手杖和义肢撞击着路面,发出“哒、哒、哒”的声音。

从然乌至波密,据说可以看到川藏线上最美丽的风景。

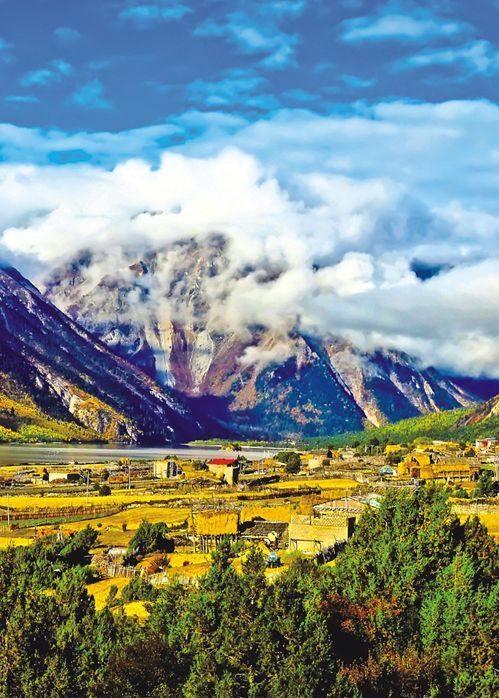

沿318国道一路向西,出然乌镇约10公里处有一“瓦巴村”,从国道上可以俯瞰整个村子,有一条小溪穿过村子流到湖边,湖边是天然牧场,散落着许多牛羊。村里的房屋是典型的藏东南林区建筑,因为周围林木茂盛,村民就地取材,用木材建造房屋,就连屋顶也是用木材铺就的。帕隆藏布江流经的第一站就是瓦巴村,然后这条河才由东向西奔流而去。晨昏时分,在斜射的阳光下,黑亮的木屋顶反射着光线,遍布的红花黄叶噙着露珠,娇艳欲滴;村落里弥漫着浓郁的藏家韵味,湖村间升腾起袅袅炊烟,湖山间云遮雾绕,雪山时隐时现,真是人间仙境、世外桃源。

这一天以平路和下坡为主,虽有130公里,但感觉轻松愉快。可是,人一得闲便放松了警惕,骑行至米堆冰川前几公里处,队里的两位女士居然一边骑车一边聊天,结果两辆车的车把缠在了一起,发生了撞车事故,幸好她们并无大碍。

继续骑行,到达米堆村,村边还有个村子,叫做“米美村”,两村之间的大山脊顶端上,便是著名的米堆冰川。米堆冰川是中国最美的六大冰川之一,由两条世界级的冰瀑布汇流而成,瀑高800余米,宽1000余米,雪山顶端海拔6800米,而冰川逶迤而下,末端至海拔2400米之处才收住,是世界上海拔最低的冰川。下午6点,我们到达了波密,休整一夜。

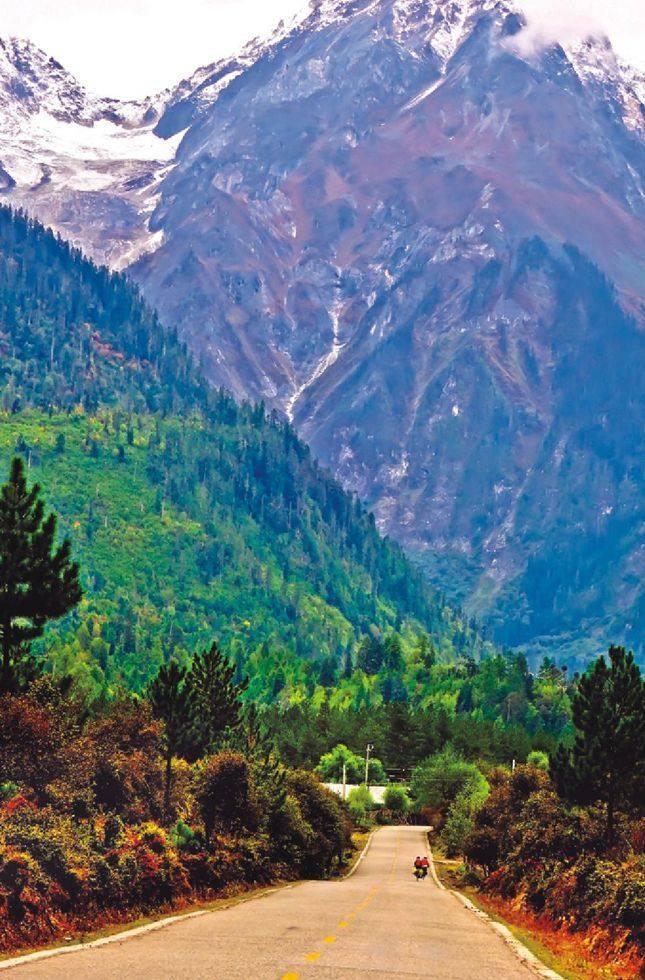

第33个骑行日,出波密县城,偶遇一独腿徒步哥。在一段上坡路,路边出现一个身影,此人左手拄着拐杖,右腿膝盖以下是木质义肢,背着一个大包,青绿色的防雨罩上写着三个大字:不搭车。他就那么一步一步走着,手杖和义肢撞击着路面,发出“哒、哒、哒”的声音。一只小狗走在他身边,前后巡视,似乎在尽力告诉主人:来吧,加油,你可以的。我们一下子安静了下来,停下来为其鼓掌,投以钦佩的目光。独腿徒步哥看了看我们便继续前行。骑行者陆续超越他,安安静静的,再没有人抱怨困难,抱怨疲劳。藏区的秋季绚丽多姿,又有些萧瑟,一阵风吹得树叶飞落,扫过这条漫长又神圣的国道,追随着独腿徒步哥的脚步,很快消失在道路尽头。

很快我们就骑上了“通麦天险”,这段15公里的国道又称“通麦坟场”、“排龙天险”,陡上坡及陡下坡路极多,弯道又窄又急,来往车辆众多;沿线的山体土质疏松,附近遍布雪山溪流,一遇风雨或冰雪融化,极易发生泥石流和塌方。“通麦天险”的一侧,是滚滚的帕隆藏布江,江水汹涌湍急,路边无护栏,若是掉入江中,很难生还。

排龙是林芝县最东边的一个乡,是通往雅鲁藏布大峡谷的重要入口,也是门巴族和珞巴族聚居地。这里有一处温泉,分为男女两个池子,男池完全露天,而女池则设在一间小木屋内。我们到达温泉时,已是傍晚时分,天色很暗,露天的温泉池边只有我和戬哥两人。趁着天黑,我们泡在温泉池中,洗去连日的疲劳、困苦、肮脏和抱怨。

5 然乌→波密→排龙(240公里)

独腿哥拄着拐杖,背着大包,青绿色的防雨罩上写着三个大字:不搭车。他就那么一步一步走着,手杖和义肢撞击着路面,发出“哒、哒、哒”的声音。

我们在排龙乡的大峡谷客栈的沙发上睡了一夜,一早起来,正在下雨。这一天计划骑行到鲁朗,考虑到只有55公里路程(8公里烂泥路和47公里缓上坡),便决定等雨停后再出发。

上午11点,还是中雨,我赶紧招呼大家出发,向鲁朗方向骑行。出了排龙,约有8公里的烂泥路,地面严重坑洼,下雨更难以骑行。不到半小时,由于雨衣不透气,汗水就浸湿了身体,体感难受。

下午6点左右,到达鲁朗——一个号称“天然氧吧”和“东方瑞士”的小镇。鲁朗有两大特色:一是林海,二是石锅鸡。

鲁朗林海坐落在川藏公路边的深山之中,有“西藏江南”美称。这里的森林云山雾海一般,周边雪山林立,如人工修剪过的草甸整齐划一,当地的许多藏居就修建在这山重水复的森林中。林海周边溪流蜿蜒,山间的云雾时聚时散,野花竞放,颇具林区特色的木篱笆、木板屋、木头桥星落棋布、错落有序,呈现出一幅恬静、优美的“山居图”。

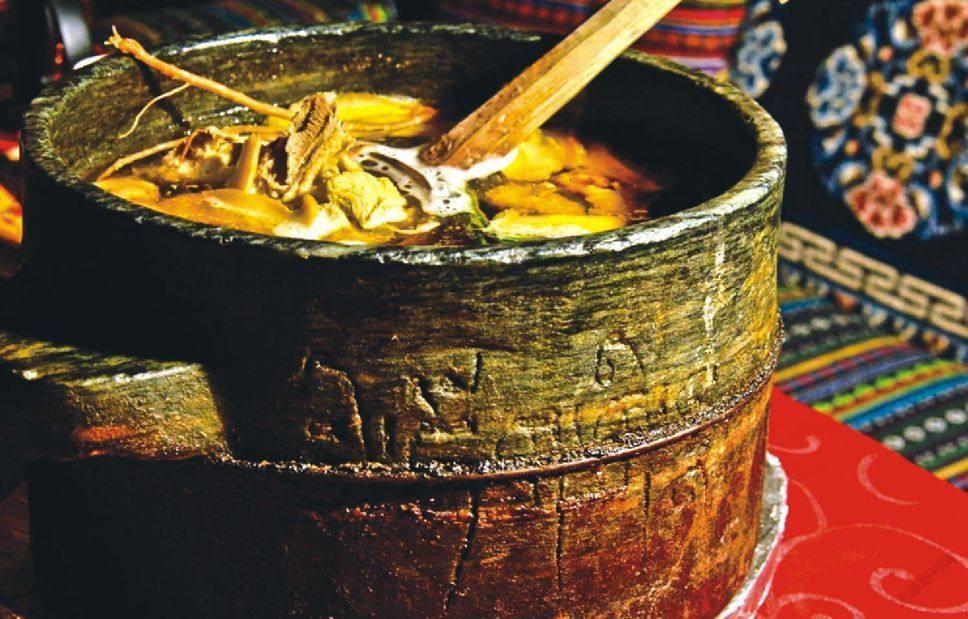

鲁朗的另一大特色,当属石锅鸡。石锅鸡,顾名思义,就是用墨脱等地特产的石锅盛上雪山融水,加入菌类和手掌参、党参等药材而慢慢炖出来的鸡肴。鸡肉不柴不老,鸡汤鲜美无比,入口余香深沉,回香悠久绵长。当然,既然都到了这里,我们也免不了大快朵颐一番。

6 鲁朗→八一 →工布江达(200公里)

尼洋河在林芝与米林交界处汇入雅鲁藏布江,这里一河清澈,一江浑黄,清浊分明,沙洲星罗棋布,牛羊点缀其间,不同季节呈现出迥异的田园风光。

第34个骑行日,清晨8点,鲁朗,小雨。这一天要翻越川藏线上到拉萨之前的倒数第二座雪山——色季拉山,要骑行约21公里的上坡路。

色季拉山位于林芝县以东,属于念青唐古拉山脉,是尼洋河与帕隆藏布江的分水岭,垭口处海拔4485米,可观日出、云海、林海和南迦巴瓦峰峻美的雄姿。色季拉山最出名的是满山形形色色的杜鹃花,据称有25种之多。

伴着一路云遮雾绕的林海美景,上坡并不觉得累人,但雨时下时停,风不大,但因为靠近垭口而很冷。11点,中雨,全身潮湿难耐,艰难骑行到垭口。垭口处有几座房子,一些先到的骑行者在房檐下躲雨。我担心停车身体会变冷而感冒,也害怕雨会下得更大,便骑过垭口。垭口后是大约50公里的下坡,一小时后,随着海拔降低,温度渐渐回升,我们一路骑往八一。

八一镇位于尼洋河畔,距拉萨市420公里,从前是几个零星的村落,只有几座寺庙,几十户人家。西藏和平解放时,解放军开始在此建设,故得名“八一”。

出八一镇,继续前行,美丽的尼洋河一路相伴。尼洋河是雅鲁藏布江北侧的最大支流,进入工布江达境内后,河岸豁然开阔,这条河在林芝与米林交界处汇入雅鲁藏布江,这里一河清澈,一江浑黄,清浊分明,沙洲星罗棋布,牛羊点缀其间,不同季节呈现出迥异的田园风光。同行的亮哥不禁感慨万千:此河只应天上有,人间哪得几回流。

从八一到工布江达,有130公里柏油路,基本无上坡,应该相对轻松,但殊不料我一路上不断腹泻,多次蹲坑之后,新的问题出现了:屁股一碰车座便疼得钻心,左边扭不是,右边扭也不是,翘起来骑不是,身体前倾着骑还不是!我的骑行速度大大降低,到达工布江达休息时,已是晚上8点。

7 工布江达→松多→拉萨(310公里)

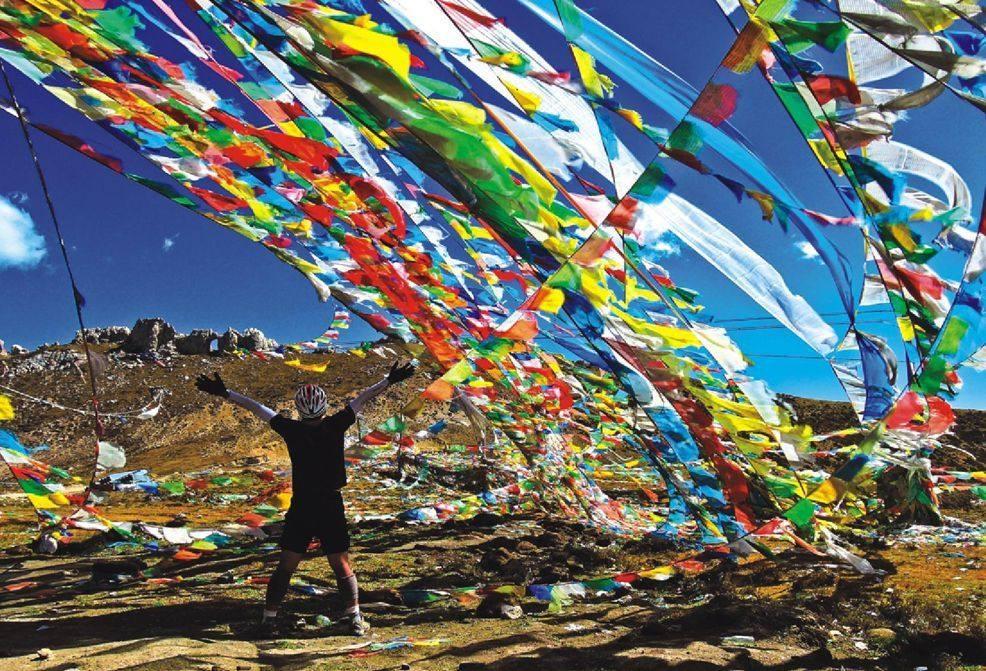

经过拼搏,我终于站在了米拉山口,任凭山风吹拂,蓝天白云下,五彩经幡在大地与苍穹之间飘荡,我知道,拉萨就在不远的前方。

工布江达,藏语意为“凹地大谷口”,地处西藏东南部,为林芝地区的西大门。

在这里休整一夜后,10月6日一早出发,阴云密布,前一晚似乎下过小雨,街道有些潮湿。工布江达至松多,全程98公里,以缓上坡为主。前一天吃的黄连素起了作用,腹泻已停。吃过早饭,便沿着尼洋河畔的国道西行。

这段国道上,两侧山高峰险,有白雪覆顶,远处还有座座雪山巍峨矗立,苍茫缥缈,川藏路之美,尽显无遗。这些天来,每每遇到这样的景致,我都忍不住要感慨一番。

尼洋河中有一处景观,叫“中流砥柱”,是一块四方印章一般的石头,大小如同一幢别墅,矗立在激流中心。河水冲击到这块巨石上,溅起一片片浪花,翻滚激荡,夺路而去。相传这块巨石是工布地区的守护神——工尊德姆修炼时的座椅,在仿佛泛着蓝光的河水中,“中流砥柱”恰似嵌在蓝色绸段上的宝石。

在到达松多村之前,我遇到一个拖车哥。他拖着一辆三轮车,车上载着被子、食物、水、衣服等家当,上面插着一面彩旗。我问他去哪里,他有点内向,也有些紧张,半天才吐出两个字:拉萨。他每天最多能前进30公里,需要很久才能到达拉萨。我很难想象他能否翻越那个寒风肆虐、随时下雪的米拉山口。我立在原地望着他渐行渐远的背影,联想到此前遇到的26推车哥、台湾郎、独腿徒步哥,心里有说不出的感触。

第37个骑行日,早晨6点半,同行的朋友已先行一步,开始翻越米拉山口。我推着车出了客栈,太阳还未出来,松多村显得荒凉又寒冷,路边不知道是哪里来的野狗,三五成群地在街上游荡。幸运的是,只是寒冷,并无山风,望了望远处的高山,骑车出发。

米拉山口海拔5013米,是墨竹工卡县与工布江达县的界山,拉萨河水系与尼洋河水系的分水岭。米拉山以西地区,气候干燥寒冷,而以东地区则温暖潮湿,植被茂盛。经过拼搏,我终于站在了米拉山口,任凭山风吹拂,蓝天白云下,五彩经幡在大地与苍穹之间飘荡,我知道,拉萨就在不远的前方。

过了米拉山口,一路奔向拉萨,只剩下最后40公里。正当我们马不停蹄地前行,公路中央有一群牛,悠哉悠哉地与我们逆向行进,其中一头牛突然向队友小雪狂奔过来,她躲闪不及,一下子就人仰马翻。她仰面朝天,叫声连绵,经检查,幸无大碍。

10月7日晚8点45分,历时37天,翻越18座雪山,经过共2800公里的骑行,我和同伴们终于抵达了雪域圣城——拉萨。看到布达拉宫的那一刻,心情并没有当初预想的那样激动,甚至有些平静。对于我来说,更多的应该是感谢,我要感谢一直给我支持和鼓励的亲人和朋友,感谢在路上遇到的那些可爱的人们。拉萨是终点,也是起点,更多的旅行和挑战,都将从这里开始。