“玉成”雅集:清末“玉成窑”紫砂艺术考略

2014-01-21何岳江南大学视觉文化研究所江南大学设计学院

文/何岳(江南大学 视觉文化研究所;江南大学 设计学院)

一、引子

清嘉庆十九年六月十五日,陈鸿寿在溧阳任上,与其幕友绘制完成了《桑连理馆主客图》粉本,其所描绘的是陈鸿寿与其幕僚、友人的雅集场景,画中人物共有34 人,这幅作品对于紫砂壶艺史而言至为重要,因为它是历史上第一次在绘画上以非同寻常的形式将紫砂艺人的形象呈现出来。1尽管由于年代久远,现在这幅画已无复得见,但是通过陈曼生的幕友郭频伽为这幅画所撰的《桑连理馆主客图记》一文,读者大概也能在想象中重现这幅画的些许面貌,作者在记中细述画中诸人种种情态之后,特别写道:“竹外茶烟,寸寸秋色,司茗具者抟埴之工,曰杨彭年,其制茗壶得龚时遗法,亦无使其无传也”。对紫砂艺人杨彭年的制壶技艺推崇备至之情表露无遗。而在彼文彼画所表述的内容背后,就是在紫砂史上为后来人所津津乐道的“曼生壶”横空出世的历史佳话,正是由于陈曼生对紫砂壶进行的简约设计、切壶切茶的题铭以及亲手制作砂壶的深度介入,使得紫砂壶这一自诞生时就极其古雅清明的器物在艺术上达到了一种出神入化的审美境界,从形制与内涵上开创了“文人壶”的巅峰时期,对后世影响深远,在陈鸿寿之后,陆续有瞿子冶、朱坚、吴大澂、端方、吴昌硕、胡公寿、任伯年等诸多文人名士不断参与到紫砂壶的制作之中,在这些著名的画家文人中,尤以晚清书法家梅调鼎最为著名,以至于紫砂界流传着这样的赞誉:“千年紫砂,绵延至今;雅俗共赏,文化先行;前有陈曼生,后有梅调鼎。”除了作为有清一代最为杰出的书法大家之外,梅调鼎在紫砂“文人壶”艺术史上也有着重要的历史地位,人们往往将他在“文人壶”方面的成就与清晚期出现在浙江宁波的“玉成窑”联系在一起,显而易见的是,如果缺少梅调鼎所参与题铭的紫砂壶杰作,“玉成窑”在历史上所达到的紫砂艺术境界、影响力与艺术价值将显得逊色不少。

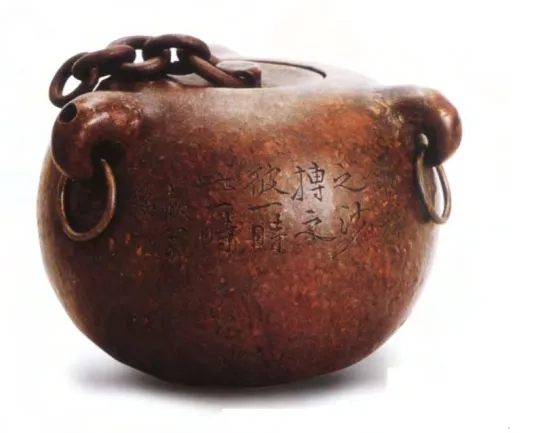

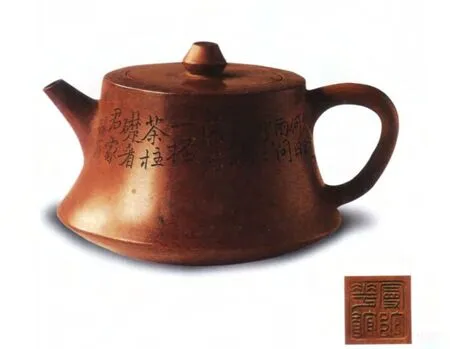

图1 (清)博浪椎壶 韵石制 赧翁铭

图2 (清)花盘 任伯年

但是,正像梅调鼎的书法艺术并不为时所重一样,其在紫砂壶方面的成就也同样在一定程度上被历史所忽视,民国二十六年由李景康、张虹合著并后来在香港出版的《阳羡砂壶图考》一书,可谓资料宏富,内容翔实,它考察了自明代正德始而迄于清末宣统的紫砂壶发展历史,其《雅流》篇却对梅调鼎和玉成窑只字未提,对于这样一部重要的紫砂历史典籍不免也算是微疵,并让人心生疑惑。

上世纪八十年代以来,伴随着中国经济改革的发展与人们物质生活的极大提高,紫砂壶艺术得到了前所未有的重视与关注,截止2013年3月,紫砂壶艺的从业人员仅登记在册的已逾4448 人,实际上的从业者只会有增无减,这一庞大的数字本身也说明了紫砂壶在当代社会的需求。而随着紫砂实践的发展,紫砂理论也得到了人们的重视,近十几年来,一向为人所忽视的梅调鼎与“玉成窑”也被纳入了紫砂艺术研究者与收藏家的视野,一些相关的论文相继发表,引起了人们对这一宜兴紫砂旁系分支的浓厚兴趣,一些玉成窑的紫砂名器也纷纷面世并在拍卖场上屡屡创下高价。尽管如此,纵观这些关于梅调鼎与玉成窑的相关论文,有些关键性问题因为并没有详细地说明和厘清而处于谜雾之中,因此仍有进一步研究探讨的可能性。

二、“玉成窑”紫砂器的艺术概念

在中国陶瓷史上,往往以某窑来指称其所产器物的现象多用于瓷器,在紫砂壶历史上并不多见,这是因为紫砂制作工艺的独特性所决定的,因而其器物的个性化色彩更为浓厚,还因为紫砂壶只有宜兴丁蜀镇才是其正宗地道的产地,此外并无他家,所以无须以窑来命名,而紫砂史上的“欧窑”之谓只是因为其恰恰有别于传统紫砂器的原因。但创始于清同治、光绪年间的“玉成窑”,其窑址却在浙江宁波,突破了紫砂壶产地的独一无二性,故而借用了中国瓷器史上以窑命名器物的方法,用来指称彼时彼地所生产的紫砂壶和文房雅供也就顺理成章。

那么,何谓“玉成窑”?何谓“玉成窑”的紫砂艺术概念?此一概念又由哪些历史元素构成?这些都是今天我们谈论“玉成窑”概念时所要辨析厘清的。通常意义上的说法,玉成窑是指在清同治年间由沪甬两地的名门资助下,由梅调鼎所创办,窑址在宁波慈城林家大园(一称林家院内)一隅,当时沪甬两地的文人、画家多有参与此项活动,并聘请当时宜兴紫砂艺人王东石与绍兴紫砂艺人何心舟共同主持。梅调鼎借由一款《瓦当壶》,题诗一首记录了当时的情景:“半瓦神泥也逐鹿,延年本是人生福。壶痴骚人会浙宁,一片冰心在此壶。”可谓众人共襄盛举,成全美事。似乎此诗已隐含着“玉成窑”得名的由来,在某种意义上,“玉成窑”的抽象性内涵好像更大于实际的指称。

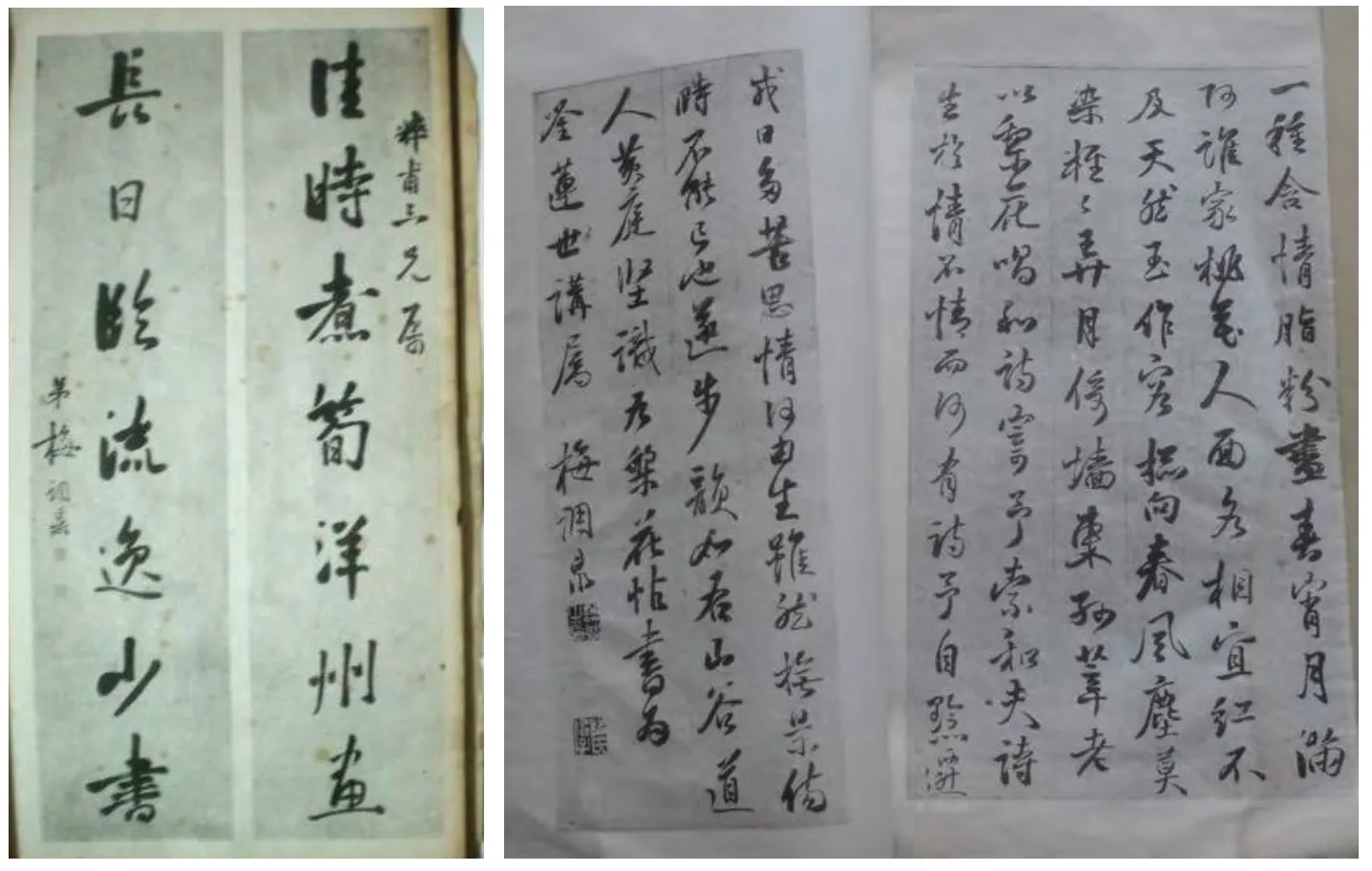

图3 《赧翁集锦》内页

从以上史实似乎可以看出,“玉成窑”的概念就包含了特定时间性、特定地域性以及特定历史人物(当时的文人和紫砂艺人)的集合性的特定“文人壶”艺术概念,从狭义意义上来讲,缺少三者当中的任一元素,可能都不能完全称之为真正的“玉成窑”紫砂艺术。当然,从广义上而言,“玉成窑”紫砂艺术概念的外延还可以适当拓展引申,生成一个内涵更广的大概念。

但是,这种对“玉成窑”创始源流的通行说法却是值得质疑的,首先,现今所能见到的几款梅调鼎参与题铭的紫砂壶中,是并没有“玉成窑”之类的铭刻和款识的,比如在最为知名的《博浪椎壶》,其底印为“林园”,《柱础壶》的底印为“曼陀华馆”,《汉铎壶》的底印则为“日岭山馆”,这就充分说明当初梅调鼎以文人的身份参与制壶时,根本就没有要创办所谓的“玉成窑”的初衷,如此一来,所谓溯源于梅调鼎之最严格意义上的“玉成窑”的紫砂艺术概念恰恰最站不住脚。其次,玉成窑在慈城的窑址所在地也受到质疑,有研究者从光绪二十五年(1899)左右的慈溪县志中的地形图上,即后来慈城粮机厂的位置上并未发现林家大园或房屋的任何标示,所谓在慈城林家大园建窑一说就变得子虚乌有了。最后,从动机上来说,梅调鼎作为一介清贫文人,虽然爱好茗饮与砂壶,追慕“曼生壶”遗绪而参与制壶是完全可以理解的,但要因此而在当地创办紫砂窑,从其人品、性格与行事风格的角度来看,是颇让人匪夷所思的。综上所述,由梅调鼎在慈城创办玉成紫砂窑的典故很可能就是后人所附会的一种以讹传讹的说法。或许这也正是我们无法在民国时期的紫砂专著《阳羡砂壶图考》中根本看不到关于梅调鼎及玉成窑的介绍的缘由。

如果玉成窑不是梅调鼎所创立的,那会是由谁所创立的呢?显然,与梅调鼎合作过的王东石与何心舟的可能性最大,而且很可能还有一些当时并不太出名的文人参与其中,但那不管是在此前还是在此后所发生的事,可能已与梅调鼎无直接关系。况且以窑为名,更强化紫砂壶的物质性,而不是像“曼生壶”、“子冶壶”一类更强调文人的重要性,也从一个侧面说明了“玉成窑”中文人参与的群体化倾向。同时,“玉成窑”款识称谓的出现意味着“文人壶”的产生方式从单纯的兴趣过渡到一种具有商业意识的生产模式。

那么,如今我们该如何来理解“玉成窑”紫砂艺术这一概念呢?如果梅调鼎并未直接创立玉成窑,就不存在依据于梅氏创立玉成窑之史实基础上的所谓的“玉成窑”紫砂艺术概念,但是,在历史上又确实存在过“玉成窑”这一说法甚至是事实,并有相关紫砂壶及紫砂文房雅玩为证。那么,关于梅氏创立玉成窑一说虽然不免有捕风捉影之嫌,但也绝非空穴来风,毕竟玉成窑以王东石、何心舟两人为主,而他们又均与梅调鼎合作过,或许梅调鼎曾经向他们作过此类倡议也未可知,因此将梅调鼎视为创立者,也是具有潜在的号召力与影响力的,而如果玉成窑的创立不管有着商业的或文化上的考虑,此一附会显然也都是有利的。

因此,我们将面对三个不同层次的“玉成窑”紫砂艺术概念,即:其一,那些器物上署有“玉成窑”或“浙宁玉成窑”款识的紫砂器物,它们是最核心的玉成窑紫砂艺术;其二,那些由王东石、何心舟与一些文人合作生产的紫砂器物,虽然并未有“玉成窑”的款识,也会被视为玉成窑文人紫砂器物;其三,由王东石、何心舟与梅调鼎、任伯年等著名文人合作的紫砂壶,因为种种关系,同样被视为玉成窑紫砂器物,从一个宽泛的大概念上,也不乏有合理之处,但是由于此类器物的独特性、艺术性和经典性地位,它们在紫砂史上的重要性远远不是“玉成窑”紫砂艺术概念所能涵盖的。

三、梅调鼎其人其艺

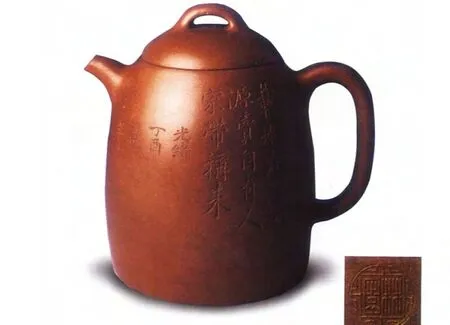

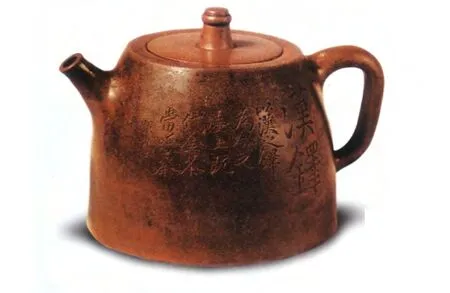

图4 (清)秦权壶 林园制 赧翁铭

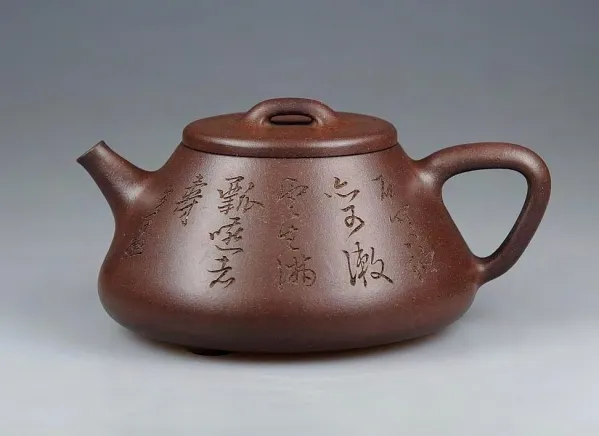

图5 (清)柱础壶 韵石制 赧翁铭

既然每言“玉成窑”必称梅调鼎,这种现象在一定程度上说明梅调鼎其人其艺在历史上的重要性。但梅调鼎何许人也?大概在书法与紫砂领域之外,即使是现在,也许依然有很多人并不了解这个人物。当其时,清代同治、光绪皇帝的老师翁同龢曾对他有过这样的评价:“三百年来所无,惜乎布衣,致声名寂寥。”可谓是对梅调鼎的书法艺术所作出的极高赞誉。在书法史上,王羲之无疑享有最崇高的地位,而梅调鼎的书法作品传入日本后,倍受日本书坛推崇,以“清代王羲之”的美名而享誉东瀛,一代如此杰出的书法大家落得个在世间如此“声名寂寥”,从其所作作为看,也许并不仅仅因为他是一介布衣这样简单的缘由。

梅调鼎,道光十九年(1839)生于浙江慈溪,光绪三十二年(1906)病逝,字友竹,晚号赧翁,我们从梅调鼎的挚友胡炳藻的札记可知“赧翁”始自光绪二十二年(1896)7月22日夕:“老梅自号无竞(近)居士,又号赧翁。”从现在传世的梅调鼎紫砂壶铭文来看,落款均署“赧翁”,而在其书法作品中则从未见他署过此款识,虽然梅氏死后,在1943 出版他的书法作品集以《赧翁集锦》命名。所以,有论者认为“赧翁”为梅调鼎在紫砂壶上的专用款识,而“赧”字有害羞、忧惧的涵意,梅调鼎自谓于紫砂制作是外行,以赧翁为号表谦逊之意。文人取名号向来有所意指,此说不无道理。梅调鼎个性极强,早年科考因书法不合“馆阁体”见黜而无法参加省试,遂绝意仕进,专心学书。冯君木所著《回风堂诗文集》论其“于古人书无所不学,少日专致力于二王;中年以往参酌南北,归乎恬适;晚年益浑浑有拙致入化境。”虽书誉日隆,却不愿结交闻人权贵,自改唐刘禹锡《陋室铭》中名句为“谈笑无鸿儒,往来皆白丁”,并榜于其门以明其心志。从正常人的眼光来看,这样一位优秀的书法家凭借其才华,是不难获得成功与财富的,但梅调鼎却终生穷困潦倒,晚年常有断炊之虞,他有一首自况诗这样写道:“年年年底少青铜,惟有今年分外穷。薪水用残厨灶冷,衣裳典尽箧箱空。蓬蓬爆竹邻家响,扰扰人言债主荣。长啸一声过年也,千门万户日曈曈。”从中不难看出其人生际遇的不幸。因此,有文章指出梅调鼎不善于经营自己的人生,认为一个人处世应该人尽其才,物尽其用。这实际上是以一种世俗功利性的成功学标准来衡量和贬抑梅调鼎的艺术人格精神,虽看似苦口婆心,却显然有失偏颇。孔子曰:“贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。”1语出《论语·里仁第四》。指出一个人本不该贫贱而贫贱了,君子也不试图去摆脱它。为什么会这样,这就牵涉到一个人的品性与价值观的根本问题来,梅调鼎因为科举考试的遭遇而鄙弃“馆阁体”,从而将自己置身于当时科举取仕的体制之外,从那时起就不再以世俗名利的成功为其人生价值追求之目标,而是潜心于书学,并磨励其志,处困养静,在这个“损之又损”的过程中,他对人生的意义与艺术精神自身的价值认知必然有非同寻常的体验与体悟,而世俗意义上的成功不过是一种世俗化趋向的极致修饰,与那种精神上的自我印证的价值存在相去甚远,这又岂是梅调鼎所愿意屈就的。所以孔子又说:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”从这个角度来审视梅调鼎的人生价值抉择,才有可能接近和理解他的人生理想和艺术境界。

图6 底款日嶺山房,盖款心舟,篆刻胡公寿

图7 (清)汉铎壶 韵石制 梅调鼎铭

除了在书法艺术所取得的卓越成就之外,晚年的梅调鼎与紫砂艺人合作,以其书法涉猎紫砂“文人壶”创作,其铭文机智诙谐,意蕴非凡,成为紫砂史上承曼生遗绪的又一位重量级的艺术家,目前其代表性的传世砂壶作品有《博浪椎壶》、《瓜娄壶》、《柱础壶》、《秦权壶》、,《汉铎壶》等,皆为“文人壶”中不可多得的经典名作,《博浪椎壶》取张良与力士刺秦的历史典故,将故事中用铁制的武器改制成紫砂壶,并于其上题铭曰:“博浪椎,铁为之,沙抟之,彼一时,此一时。赧翁铭。”以寄托他对世事与人生的深邃情怀,向来为赏者所乐道,而这样精彩的铭文也让我们相信——此壶的设计者或许正是梅调鼎本人。

其它壶的铭文,读来也不免让人为之击节赞叹:

《汉铎壶》:“以汉之铎,为今之壶,土既代金,茶当呼荼。赧翁。”

《柱础壶》:“久晴何日雨,问我我不语。请君一杯茶,柱础看君家。赧翁”。

《秦权壶》:“载船春茗桃源卖,自有人家带秤来。光绪丁酉季秋,赧翁”。

《笠翁壶》:“茶已熟,雨正濛;戴笠来,苏长公。赧翁”。

《瓜娄壶》:“生于棚,可以羹。制为壶,饮者卢。赧翁题铭”。

另外,在民国癸未年(1943)秋月由后人整理出版的《赧翁集锦》一书中,还收录有梅调鼎紫砂壶拓本铭文十数则,可知其中大多数紫砂壶并未有实物传世,惜今人已无缘得见。从这些切壶切茶的隽永铭文中,我们不但可以亲睹其书迹,亦见其心迹,其在紫砂壶艺术领域的成就完全可与陈曼生并驾驰名。

四、“韵石”之谜

在梅调鼎最为经典的几款紫砂壶中,我们常常看到制壶人的名字——“韵石”,韵石为何人曾一度成谜?顾景舟在1991年出版的《宜兴紫砂珍赏》一书中介绍“博浪椎壶”制作者时写道:“韵石则难考其姓氏”;1995年,著名艺术史家陈传席在其所著《中国紫砂艺术》一书中,也认为韵石为晚清紫砂艺人,但具体何人仍属待考之列。而随着人们对宁波玉成窑紫砂艺术历史的深入了解,此一问题似乎已迎刃而解,依现在通常的说法,既然玉成窑是由梅调鼎与宜兴紫砂艺人王东石、绍兴紫砂艺人何心舟合作制壶,那么韵石极有可能就是两人中的一位。于是在后来关于玉成窑紫砂艺术的一些文章中,已不再纠结于韵石其人的面目,而代之以王东石即韵石,在关于王东石的介绍中,也已不再局限于《阳羡砂壶图考》中的描述,在那本书中,王东石的条目下,只有一段简介:“东石,同、光间人,造壶得古法,做工精细,尝为胡公寿制壶。”并附有传器考证,对玉成窑根本没有涉及。这一方面说明玉成窑在那时还并不为人所重,另一方面也说明梅调鼎所制紫砂壶只是在一个极狭小的朋友圈子中流传,而梅调鼎恰恰因为生性孤傲,不愿与当时的名人权贵们交往,“独与县人徐南晖杲、王缦云定祥、王瑶尊家振、胡茝庄炳藻、何条卿其枚最善。”(见《赧翁小传》)因而不为天下人所知,以致抱定对于紫砂壶欲“旁咨博采”的李景康也对梅调鼎未之尝闻,殊可叹惜。而梅调鼎这样的天才,也只能等待时间这永恒的显影剂将其呈现于历史的视野之中。

那么,是否韵石即王东石的别号呢?首先,我们目前似乎能够确定的是,在王东石、何心舟之外,并没有另一个叫韵石的紫砂艺人与梅调鼎合作制壶。后来人们只是通过对一些传世紫砂壶的研究而顺理成章推论出来的,一旦确立了“玉成窑”与梅调鼎在历史上的关系,韵石是谁就自然真相大白了,因为在韵石与梅调鼎合作制成的砂壶作品中,不但在把梢下有“韵石”之印,在壶底往往还钤有“日岭山馆”、“林园”或“曼华陀馆”之印。结合玉成窑紫砂器或东石的其它紫砂器的名款,不难看出韵石与王东石之间的逻辑代换关系。但是,我们是否能明确而简单地将韵石看作王东石的“别号”呢?在这方面似乎并没有确凿无疑、令人信服的历史文字的记载,而是通过流传至今的紫砂器物上的铭刻、款识而推衍而出的。

在文人壶的题款中,一般制壶人的印多钤在把梢下,底印一般则署制壶者或订壶者的室号,比如在“曼生壶”上,把梢印多为“彭年”一字,而底印则多为陈曼生的室号“阿曼陀室”或直接是“杨彭年制”,偶有一壶底印署名“彭年”,尽管此类题款并无严格的规定而只是一种惯例,却也为我们提供了关于砂壶制作的历史信息和分析路径。

现在普遍认为,王东石又号“苦窳生”,“日岭山馆”是他常署于壶底的堂号。而其好友何心舟,字子陶,号石林、石林居士,所制砂壶底款常署“曼陀华馆”,由于两人相善,而何心舟又工书法、篆刻,算得上一个文人,所以他们也常常合作制壶,这从他们的紫砂传世器物上能够引之为证。

但是,一个令人费解的事实在于,在几款最为著名的“赧翁”铭款的紫砂壶中,从未署过“东石”的款识,而王东石的其它紫砂器作品中,也鲜见署有“韵石”名款的,这其中稍让人感到颇有些玄机。固然,我们从“汉铎壶”所钤的“日岭山馆”底款可以毫无疑义地确定制壶者即是王东石,但以上现象的出现似乎表明,“韵石”名款可能只是在某种特定情况下——或在某一时期,或与某些人合作时——才被使用。

另一个问题是:同样是“韵石”制的《柱础壶》,其底款却为“曼陀华馆”,这通常被认为是何心舟常用的室号,由此,一个小小的困惑就产生了。在这把壶上,由两位紫砂艺人共同制作的可能性是极小而且是毫无必要的,那么,单从这把壶来看,似乎何心舟也是“韵石”了,其中究竟敦是孰非?种种不同的信息的出现就导致了某种似是而非的混淆现象的出现。

一个假说:“韵石”是王东石与何心舟两人所共同使用的名字——是否可能?

如果结合梅调鼎晚年取“赧翁”为号而专用于紫砂壶中,那么,为什么他就不能同样在两个紫砂艺人原有的名字之外另取一个名号呢?按这样的逻辑似乎也并非天方夜谭,而在王东石与何心舟的名字里都蕴含有一个“石”字,“韵石”不但顺理成章而且也颇合“文人壶”此一意涵,这样,在梅调鼎与两人合作所制的壶上都可以使用“韵石”,而作为一对至交的紫砂艺人,王东石与何心舟又何乐而不为呢!当梅调鼎与他们的合作结束之后,这个名字自然也就被废弃不用了。但一款镌刻有画家胡公寿的兰花与“公寿”款的圆鼓形盖罐,其盖内钤有“韵石”二字,这说明早在王东石与梅调鼎合作制壶之前,就已经使用“韵石”作为“文人壶”上的题识了。如此,则“韵石”之谜仍无法真正得到澄清而处于历史的层层迷雾之中。

五、伯年制壶

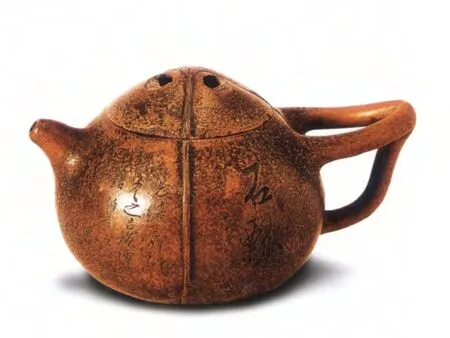

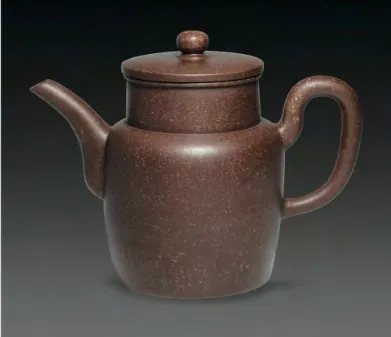

一款在紫砂历史上名不见经传的紫砂壶《石瓢》似乎印证了王东石与画家文人们的一次雅集活动,此壶现藏于上海博物馆,其造型颇为奇特,壶身取瓢的完整形态,在似与不似之间,流短,壶把为极少见的三叉式,坡顶嵌盖与壶身浑然一体,制者在其顶部随意地挖出两对洞孔作为壶钮,既不破坏壶身形态的曲线型和完整性,又犹如画龙点睛般使壶多了一股萧然的勃勃生气。壶体砂质较粗,呈紫褐色,最为重要的则是壶身的铭文书法,它记录了此次雅集活动的时间与参与者,而并不具有通常文人壶铭文所具有的让人玩味的意境与内涵。其铭文曰:“石瓢。光绪己卯仲冬之吉,横云铭,伯年书,香畦刻,东石制。益寿先生清玩。”一把紫砂壶有五人参与创作,在紫砂历史上还是比较稀罕少见的。

图8 胡公寿像 任伯年绘

横云或为胡公寿(1823—1886年),名远,号横云山民,在当时的苏沪画坛久负盛名,吴昌硕在其《石交录》中赞其“流寓海上,书画雄一时。”王东石在紫砂壶上多与其合作。胡公寿曾提携过任伯年,故任伯年对他非常尊重,言必称其为“公寿先生”,两人也是忘年交。但在《石瓢》壶上,最为人珍视的还是任伯年的书法真迹,因为在紫砂壶上很少能看到而显得十分名贵。

图9 (清)瓢壶 王东石制 任伯年铭

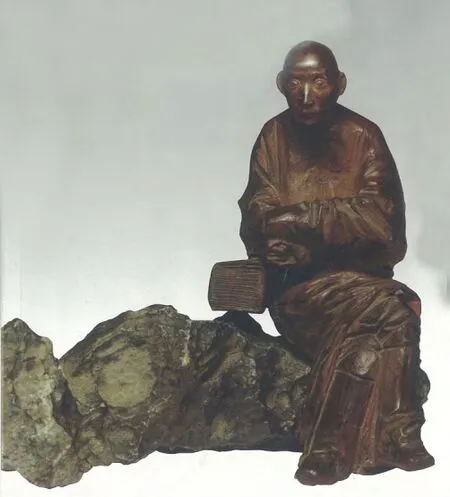

图10 (清)紫砂雕像 任伯年制

但是,在历史上,任伯年不仅是紫砂壶创作的合作者,还是一个身践力行的紫砂器的直接创作者,光绪己卯年前后,正是任伯年由接触到紫砂器物,到喜爱乃至于亲手制作紫砂器物的一段时期,甚至因此而耽搁了他的绘画创作。我们从郑逸梅先生的《小阳秋》中能够看到这样的记载:

“(任伯年》寓沪城三牌楼附近,鬻画为活。邻有张紫云者,善以紫砂抟为鸦片烟斗,时称紫云斗,价值绝高。伯年见之,忽有触发,罗致佳质紫砂作为茗壶酒瓯,以及种种器皿,镌书若画款识其上,更捏塑其尊人一像,高三四尺,须眉衣褶,备极工致,日日从事于此,画事为废,致粮罄无以为炊,妻怒,尽举案头所有而掷之地,碎裂不复成器,仅克保存者,即翁像一具耳。”

由此可见,任伯年对于紫砂器物的创作,已达痴迷成癖以至于“玩物丧志”的地步,最终促使其妻出面加以阻挠,尽碎其所制,以迫使任伯年重新回到他的画案上来。因为没有卖画所带来的收入,任家日常生活的开销想必捉襟见肘,已无法支撑下去。有意思的是,任伯年起意时的“忽篆刻家,据称他在1897年前后才开始为梅调鼎紫砂壶刻铭,如果事实确实如此,那么,此壶就不免更有扑朔迷离之感。

六、“玉成窑”紫砂器的艺术概念之重新界定

现在,我们不得不回到对玉成窑艺术概念的重新探讨,因为玉成窑的真相并没有得到厘清,反而更显混乱,由此派生出更多的疑点:一,如果玉成窑为梅调鼎所创办,为什么在其所题铭的紫砂壶上没有玉成窑之类的款式?这只能说明创办一说只是后人附会。二,如果说创办时间在同治年间,则与梅调鼎实际上介入紫砂壶的时间存在着极大的出入,因为梅调鼎的《秦权壶》的纪年已是光绪23年,他不可能如此长时间的介入紫砂壶制作。三,如果梅调鼎在光绪丁酉年前后介入紫砂壶创作时创办玉成窑,则此时胡公寿(1823--1886)与任伯年(1839--1895)已相继去世,如何还能参与玉成窑紫砂艺术的创作?四,如果玉成窑是王东石、何心舟早在与梅调鼎合作前就创办,那么就更无从有梅调鼎有触发”所指为何——颇让人无法揣摩?从紫云斗的“价值绝高”到任伯年的“粮罄无以为炊”,其间的戏剧性过程不免让人为之扼腕。

从以上史实亦可看出,任伯年虽然也与王东石曾经有过合作制壶的事实,但任伯年对于紫砂壶的兴趣却缘自于他寓居沪上的做紫砂烟斗的邻居,作为一个名画家而废画制壶,足见紫砂壶对文人的吸引力,这也成为文人壶能够在历史中庚续不绝的内在因素。伯年制壶,但是否能就此将他列入玉成窑紫砂艺术的范畴,看来也是大有疑义的。由于任伯年所制之紫砂器物皆被其妻摔碎,今天我们所能看到的传世砂壶已殊不多见:一款镌有《双龟图》的紫砂壶因为赠予好友吴昌硕而得以幸存;以及南京博物院收藏的《伯年刻花卉提梁壶》等。因此,这款由任伯年题款的《石瓢》也就更显得弥足珍贵了。

但是,在这把紫砂壶上,也有让人生疑之处,从任伯年制壶经历而言,似乎并无相关文献记载谈到他与王东石的交往,虽然通过胡公寿的介绍他们极有可能相识。而此壶的刻铭者香畦即为陈山农,是一名创办玉成窑一说。

图11 (清)石瓢壶 何心舟制

图12 井栏壶 徐青制

至目前为止,浙江宁波玉成窑建立的时间、窑址以及参与者的相关文献记载尚没有被发现,虽然我们能够在一些紫砂器物上看到有“玉成窑造”、“浙宁玉成窑造”的款识,似乎证明了这段历史确凿无疑的存在,但仍有人指出:清末民初时期习惯上对宁波的称呼一般为“甬”或“甬上”,而很少有称“浙宁”的,因而这段玉成窑的历史依然相当暧昧不清的并值得质疑,甚至,我们也很少在王东石或何心舟制的紫砂器物中看到“玉成窑造”的款识,反之——在“玉成窑”款的紫砂器中也很少看到他们的款识。这种现象的出现多少也表明“玉成窑”的真实历史依然处于迷雾之中,仍有待于研究者穷幽探微以澄清那段暧昧不清的历史。

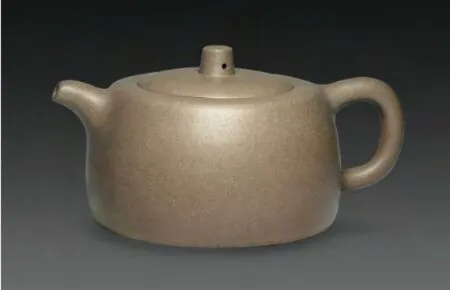

那些被我们如今视为“玉成窑”时期的紫砂器物,被普遍认为是产自于宁波当地的窑场,只不过“玉成窑”是指特定的某一窑场还是并不限定于某一固定的窑场,眼下还难以有定论,这些由宁波地方窑场生产的紫砂壶与紫砂类文房墨宝,其作品特色与宜兴紫砂器还是有差异性的,泥色一般呈淡黄色,这主要是因为玉成窑采用的是本地泥,而非宜兴紫砂矿泥;另一个原因是烧成的火候不够。从这种角度来看《博浪椎壶》、《汉铎壶》等此类由梅调鼎或设计或题铭的紫砂壶的成色,显然更接近纯正的宜兴紫砂一系,而不是现今所谓的玉成窑紫砂艺术。而从任伯年制壶的历史记载来看,其“罗致佳质紫砂(泥)”自然不会到宁波去,其所制的“茗壶酒瓯,以及种种器皿”又如何称得上是“玉成窑”紫砂艺术呢?

由此看来,“玉成窑”紫砂艺术虽然是一个紫砂艺人与文人合作制壶的文人紫砂窑口,却可能是一种商品经济下的产物,借助于“文人壶”这种形式作为促销手段,来提升紫砂器的文化内涵与商品价值,客观地说,对于作为商品的紫砂器物,它具有进步的性质,但同时,相对于传统的“文人壶”而言,这种形式上的简单移植与批量繁衍式的生产,很难产生历史上诸如“曼生壶”、“子冶壶”以及“梅氏壶”这样经典且具有独特个性的和高度艺术性相结合的名作佳器,其中最为重要的原因就在于前者的商业性使得传统上“文人壶”中蕴涵的独特的个性精神与人格性的魅力逐渐丧失了,从而沦为一种纯粹形式化的装饰性语言。如果仅仅停留在这种形式上的摹仿,这不能不说是紫砂壶艺术在外在形式上的进步表象下,其艺术内涵与艺术精神的一种固步自封。

曾经在紫砂壶艺史上名不见经传的“玉成窑”紫砂艺术,现在正逐渐被人们从历史的遗忘中被提及,被关注和重新审视,也被人们无序地放大、混淆乃至于推崇备至,大有后来居上之势,在一些拍卖会上,玉成窑的紫砂器不断拍出高价,2013年11月24日,在香港邦瀚斯秋季拍卖会上,一把清同治年间王东石款段泥刻诗文扁石紫砂壶最终以340 万元成交;翌月初,在北京的一场拍卖会上,一把清代绿泥玉成窑壶又拍出450 万元的高价。与此类拍卖场上与收藏界的火爆和炒作相比,对于“玉成窑”的历史真相及其在紫砂史上的地位,虽已有不少相关论述,在很多根本性问题上却仍莫衷一是,不仅有事实不清的问题,还有着夸大与炒作的嫌疑,而何为“玉成窑”?以及玉成窑的历史真相是什么?诸如此类基本性概念和问题仍然众说纷纭、矛盾重重,也缺乏学术意义上的考证与梳理,因此仍亟需进一步予以辨析、澄清。在此背景下,有必要对玉成窑之史实脉络与历史价值进行更为深入地研究与厘清。

图13 掇只壶 徐青制

图14 玉成壶 徐青制

“玉成窑”紫砂艺术概念到底是什么?如果剥离掉梅调鼎、任伯年、胡公寿这些曾与王东石们合作者的光环,“玉成窑”的紫砂器是否还像现在这样具有那么大的价值?如果玉成窑只是某一时间段的存在现象,那么,是否王东石在任何时期所制的紫砂器都可以被归为“玉成窑”紫砂艺术?而现在,我们又是否在刻意地将玉成窑与那些历史上的重要艺术家拉扯在一起,混淆视听来浑水摸鱼呢?还是需要我们更理性、更为审缜地看待并弄清“玉成窑”紫砂艺术概念的范畴,还其真正的本来面目,而不是——打着文化或保护非遗的幌子来为受商业经济利益驱动的行为去遮人耳目呢?

在紫砂壶艺术史上,那些最为杰出的作品依然是个人所创造的:时大彬、陈鸣远、杨彭年、陈曼生、邵大享、梅调鼎、顾景舟等等,他们代表着一种艺术在一个时代的巅峰地位,也塑造着一个时代的艺术精神。在这样的历史中,紫砂艺人与文人的合作与互动成为一种趋势,最终开创并成就了这一具有独特“雅集”性质的“文人壶”艺术,但不应忘记的是,在这一艺术形式背后最为核心的价值依然是艺术家个体在其命运的深渊中所形塑而成的独特而伟大的艺术精神。

王东石们与梅调鼎等艺术家们在紫砂壶领域的合作无疑也是这样的“雅集”,也成就了非凡的紫砂艺术杰作,这当然得益于他们在制壶技艺上或艺术精神上所具有的天赋与才能,而不是归因于某某窑这类并不具有个人特点的物质性因素。而如果“玉成窑”紫砂艺术本身具有可圈可点的独特艺术性价值,那么,对它的研究、思考与借鉴依然可以为我们提供一条绝佳的路径,依然值得紫砂艺人们去认真对待,也依然值得收藏家们珍藏。但是,请勿忘记:黄钟未必毁弃,瓦釜竟自雷鸣,真正的艺术与喧嚣无涉,与过度的喧嚣更无关紧要,在市场化经济高速发展的今天,艺术仍然需要坚守一种根植于生命、孤独与执著的信念,紫砂艺术也不例外。

事实上,在当代紫砂壶界不乏一些优秀的壶艺家对这一历史时期的“玉成窑”作品颇有研究,并以他们自己的方式在汲取着艺术营养,壶艺家徐青先生就是其中的一位,作为紫砂世家徐门第四代传人,其沉默低调的处事风格反而让人印象深刻。对“玉成窑”的壶艺作品,徐青先生不仅有着浓厚的兴趣,而且在理论上有所涉猎,尤其在其个人的壶艺创作中对此加以借鉴、创新,一款命名为“玉成壶”的作品,直言不讳地表达了他对历史上“玉成窑”作品的溢美之情,从造型、泥色、装饰以及壶的整体趣味上,都不难看出其渊源影响所在。这款趣味十足的壶却不乏实用性,其壶把造型显然来自于任伯年题款的“石瓢”壶的影响,但已经根据壶艺家自己的感觉和壶式的需要而进行了变化处理,把握起来与壶流的偏向一侧的独特造型相配合,使饮茶行为也会生出一番别具趣味的体验来。徐青先生对玉成窑风格的喜好,有时也春雨无痕地蕴化在对一些传统紫砂壶式制作的细节上,但正如其为人一样,不造作不张扬。这种从壶艺角度对“玉成窑”风格的学习和推重,显然是对待历史上的传统作品所需的一种态度。

图15 盛唐壶 徐青制

图16 清晚期 心舟款玉成窑半月瓦当纹笔筒

七、跋语

“玉成窑”紫砂艺术的历史概念是什么?在最后,我们依然无法给出确凿无疑的答案,否则就可能使本文的探讨显得武断,鉴于相关“玉成窑”紫砂艺术历史的诸多疑问与史实不清,加上近年来对“玉成窑”紫砂艺术的关注不仅并没有在许多关键性问题上有深入的研究,反而促成对“玉成窑”紫砂艺术的非学术研究态度的盲目追捧,同时,在紫砂壶历史上,仿古作假一直都是一种极为常见的现象,大量膺品的存在也使得在理论研究上往往面临更为复杂的局面,很容易就被误导,“玉成窑”的历史虽然距今并不算遥远,但其真正面目仍然暧昧不清,因此它需要在认真研究以进一步厘清其历史脉络,只有在此基础上才能真正认识其在历史上的地位与艺术上的价值。目前,针对“玉成窑”紫砂艺术的研究现状,本文对它的探讨与写作并未采取那种单一直线式的研究路径,而是用一种不断呈现并推翻既有观点的写作方式,或者只是将具有矛盾冲突的因素并存地摆布出来而并不给出直接的结论,甚至,它所呈现给读者的不是一个答案而是一个未完成的地图,地图上已经确定了一些标记,或者它仍需要不断涂改、矫正、编织,或者它只是一种接近于真相的尝试与展开,或者它仅仅意味着一种质疑。

[1]张介人,清代浙东契约文书辑选[M]。杭州:浙江大学出版社,2011,178

[2](民)李景康、张虹编著 阳羡砂壶图考[M].香港:香港中文大學出版社2006,

[3]顾景舟、徐秀棠、李昌鸿 宜兴紫砂珍赏[M].香港:香港三联书店; 1992

[4]陈传席.中国紫砂艺术[M].台北:书泉出版社,1996,9

[6]半壶紫砂网]http://www.12129.com/1news/index.asp

[7]王靖宪编著,.任伯年[M].北京:人民美术出版社,2003,