食品安全社会共治:企业、政府与第三方监管力量

2014-01-18唐晓纯普蓂喆郑风田

张 曼,唐晓纯,普蓂喆,张 璟,郑风田*

(中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872)

食品安全社会共治:企业、政府与第三方监管力量

张 曼,唐晓纯,普蓂喆,张 璟,郑风田*

(中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872)

近年来食品安全事件不断发生,为了更好地进行食品安全监管,我国提出了“社会共治”的治理理念。从社会管理到社会共治,其实质是从由上而下的管理模式转变为上下结合、国家与社会相结合的治理模式。本文结合文献研究和案例分析法,首先对欧洲关于食品安全社会共治的研究进展进行梳理;然后论述社会共治的3 类责任主体——企业、政府和第三方监管力量在食品安全中发挥的作用及存在的问题;并以媒体、非政府组织和消费者的监管作用机制为例,强调第三方监管力量,由于其自下而上的信息传递特点,可补充政府自上而下的监管。

食品安全;社会共治;企业自律;第三方;自下而上

近年来,食品安全恶性事件频发,食品安全已受到了越来越多的关注。作为食品监管大部制改革后的第一个食品安全宣传周,2013年的主题为“社会共治,同心携手维护食品安全”。鉴于我国食品安全监管难度,越来越多的社会力量已被纳入食品安全“共治”的格局中来。

为什么要实行“社会共治”?这需要联系到我国食品安全监管现状。此次食品安全宣传周中,专家认为尽管我国食品总体形势较为稳定,但是食品消费总量量大面广、产业基础“小、散、乱、低”、产销秩序不规范、诚信环境相对缺失、企业主体责任意识滞后、监管能力薄弱是制约食品安全的主要因素[1]。归结起来,食品安全监管难度大主要源于信息高度不对称。

随着食品产业的发展,食品的信任品属性日趋凸现。消费者在食用食品前后,对于食品的原料处理、 生产程序、化学物添加等企业“私人信息”,以及该食品是否会对人体产生危害,几乎很难鉴别[2]。此外,下游企业也很难获取上游生产者具体的信息,因而出现了许多上游生产者在食品掺假殃及下游企业的案例,例如肯德基苏丹红事件、统一集团塑化剂事件等。Akerlof[3]早在1970年便关注到旧车买卖中的信息不对称问题,即由于买方难以知道产品的质量信息,因此很有可能出现“劣币驱逐良币”的情况。同样,由于低质量食品能够为卖方带来更高的收益,在信息不对称时,食品市场也会成为“柠檬市场”。

政府在近十多年来也采取了越来越多的举措监管食品市场,如菜篮子工程,“地沟油”“瘦肉精”专项整治,农超对接等。与此同时,鉴于我国食品产业链庞大,食品企业信用缺失,政府监管力不从心的现状,许多社会力量也逐渐加入食品安全监管的队伍来,并发挥了重要作用。

“社会共治”强调的就是发挥社会各主体的责任意识,共同监管食品安全。社会共治,包括“社会协同”与“公众参与”,因此可将社会共治的主体分为:企业、政府与第三方监管力量。第三方监管力量,独立于食品安全保证主体(企业和政府),也叫做社会监管力量,包括媒体、消费者、非政府组织等。在社会共治的框架下,包括政府在内的各种社会力量交织成监管网络,从而确保食品安全。

从社会管理到社会共治,其实质是从由上而下的管理模式转变为上下结合、国家与社会相结合的治理模式[4]。从顶层制度设计的角度,食品安全监管“社会共治”意味着:增强企业自律意识;优化自上而下的政府监管方式;加强自下而上的监督力量。本文首先介绍欧洲食品安全监管社会共治的研究,然后围绕如何减缓信息不对称问题,根据信息传递的特点,分别论述企业、政府以及第三方监管力量所发挥的作用。

1 欧洲食品安全社会共治经验借鉴

近年来,社会共治(co-regulation)——政府管理和社会管理协作进行,成为学术界关注的热点问题。Eijlander[5]从法律的角度定义了社会共治:针对某一特定问题,社会共治是一种多方位的管理手段,包括立法执法主体管理、自我管理以及其他利益攸关方参与管理。Garcia Martinez等[6]将社会共治的概念扩展到食品安全监管领域进行研究。他根据政府在食品安全管理介入程度,从任由市场调节到直接管制划分为6 个阶段,分别为:无管制,敦促企业自管,社会共管,为消费者提供信息并对企业进行教育,建立激励机制维护食品市场秩序,直接管制,如图1所示。

从欧洲对社会共治的研究来看,政府介入程度最高——对食品安全直接管制,并不意味着社会剩余最优。因为若食品安全管理仅靠政府通过标准或法律进行管制,那么政府的执法成本将会很高,极可能出现监管不到位的情况。因此,政府在不同的介入程度上都应承担起相应的责任,最终推动并塑造一个良好的食品市场环境。

加强企业自律(enforced self-regulation)是风险控制的重要环节。Fairman等[7]通过实证研究发现,当面临强调企业自律和规范的相关法案时,英国中小型食品企业更愿意确保食品安全。政府出台相关食品标准或法案,明确企业责任,规定对违规生产或销售的食品企业进行罚款、没收营业执照、甚至对负责人判处有期徒刑等惩罚,从而迫使企业自律。对于企业而言,自我管理意味着“风险分析与控制”。鉴于此,在欧盟和美国,政府鼓励食品企业采纳危害分析和关键控制点(hazard analysis and critical control point,HACCP)的管理体系。

图1 政府在食品安全监管介入程度Fig.1 Options for public intervention

政府在食品安全监管中除了对企业直接管控外,营造良好的食品市场环境是关键问题。这要求政府对食品企业安全生产进行激励,对消费者及时进行信息交流,以及鼓励更多的社会力量加入社会共治中来。

社会共治更强调的是事前管理,Rouvière等[8]认为从政府传统监管到社会共治,对不安全生产行为是从处罚到预防的转变。这种转变是基于在传统的政府管理方式上加入更多的信息传递手段而达到的。政府在社会共治中发挥的信息传递角色体现在教育企业,完善对消费者传递信息的机制。研究发现一些企业不遵从食品安全法律法规,原因在于缺乏相应的知识以及对法律本身和合法生产过程的理解,因此政府为企业及时提供信息和教育培训可以促使企业更安全的生产[7,9]。此外,政府还可以完善对消费者和食品供应链中各主体的信息披露机制。例如,奖励和标签制度的实施可作为食品市场的正面信号 。

同时,第三方监管力量对食品的监管也可作为一种信息补充披露机制,从而引导食品市场良性发展。在美国、欧盟等西方国家,媒体、NGO组织,消费者协会、行业自律组织等第三方社会力量,常常通过组织化和群体化的示威、抗议、宣传、联合抵制等社会活动来进行监管[10-11]。其中经典案例包括对对麦当劳等快餐食品的抵制活动,草食牛肉宣传活动等。由于信息不对称是食品安全管理的主要难题,而社会共治的一大优势是信息传递和披露机制更加完善。

2 明确企业责任,加强企业自律

作为食品生产主体,企业是食品安全的责任者。食品企业的自管在于通过内部控制系统,包括对生产相关参数的设定和监测,从而确保食品质量安全[12]。为了消除食品“柠檬市场”,一些企业通常的做法是,多方位营造品牌效应,从而提升消费者忠诚度。然而,近年来,我国一些知名大企业却因食品安全事件屡次曝光,如三鹿三聚氰胺事件,双汇瘦肉精事件,六和速成鸡事件等。这些事件,往往是食品供应链中某一个环节出现问题而导致被曝光。事实上,食品的交易和供应过程,链接了许多交易主体,如原料供应商、生产制造商、储运经营者,经销商,以及包装材料、添加剂、加工设备等供应者。食品质量的高低是供应链上所有关联厂商的产品质量水平的递加效应,与供应链上厂商交易主体数量和每家厂商的产品质量水平有关[13]。 因此,增加食品供应链的透明度,是企业在保证自身安全生产的同时需要考虑的另一个问题。

在国外,许多企业选择进行产品认证或者生产规范认证,通过独立的认证机构,一方面向消费者传递安全信息,另一方面从供应链的角度,降低选择合作企业的风险。例如在德国,85%肉类企业已进行了认证,其中包括肉类供应链中的饲料企业、屠宰场等[14]。在美国,全球最大的有机食品超市Whole Foods,通过对零售行为的有机认证,保证整个超市供应链有机食品的供应,赢得了消费者广泛认可。此外,认证还不断渗透到餐饮业中。例如,在美国Subway要求番茄、生菜、青椒等原料种植者需通过PrimusLabs的审查和认证[15]。尽管认证有利于食品企业发展,然而小企业采纳认证仍存在诸多困难,如资金和时间成本高,技术难达到,缺乏相关培训等[16]。

从国外经验来看,认证能加强供应链中个企业的信息流动,降低交易成本。认证在我国的发展迅速,然而仍存在对企业安全生产约束力不强,“花钱买证”等问题。因此,从供应链角度,考虑到我国食品企业现状,总体而言企业的自律性不强,食品安全仅靠企业自律是不足够的。

为了加强企业自律性,汪洋[17]在食品安全宣传周中提到:“要加快建立食品生产经营者首负责任制和食品质量安全的责任追究制,做到谁生产的谁负责,谁销售的谁负责,防止扯皮;谁和消费者直接发生关系,谁就负责”。通过加强企业的责任追究制,进而约束企业安全生产,谨慎选择上游供应商。

3 优化政府自上而下的监管方式

根据制度经济学的观点,安全作为一种纯公共物品应该由政府提供[18]。因此,政府的监管在食品安全管理中发挥巨大作用。然而政府监管,这种自上而下的监管方式也存在问题。

我国食品安全政府监管存在的问题是,地方政府多因地方税收、声誉和领导政绩等对当地食品企业实施保护,对恶性食品安全事件采取瞒报或少报。因此,根据图1,我国政府行为在信息和教育阶段便出现了问题——对消费者选择性地公示部分安全信息,对食品企业纵假护假。类似的案例在我国时常发生,例如三聚氰胺事件中石家庄政府早期采取隐瞒的态度;海南毒豇豆被武汉农业部门公示后,三亚相关农业负责人甚至埋怨武汉农业部门的曝光并认为这种做法“不够意思”;瘦肉精事件中畜牧部门给违规养殖户通风报信等。出现这类现象,可从我国政府食品安全管理制度进行探讨。在食品监管大部制改革前,食品安全监管部门包括农业局、卫生局、质监局、工商局等。然而多部门管理出现了职责混淆不清,出事后相互推诿等问题,因此出现了“9个部门管不住一头猪”的乱象。经过大部制改革,食品安全监管目前由农业部和食药局负责,并实行“地方政府负总责”,以及“一票否决”制度。尽管这一制度对地方政府食品监管具有很强的约束作用,但由于强大的问责机制,地方政府往往秉着大事化小、小事化了的态度来处理食品安全事故,进而形成地方保护主义。

此外,由于信息不对称,上级政府很难发现下级政府的隐瞒行为。我国食品安全监管的政府层级较多,从国务院食品安全办公室,到省级监管部门,再到市级、县级、乡镇级监管部门,若查处的企业不安全生产信息被阻断在任一层级,都可能酝酿出恶性食品安全事故并损害消费者利益。因此,从自上而下的行政管理角度,如何增强上下级之间的信息传递,如何考核和激励地方政府是政府管理的关键问题。

在食品安全监管中引入巡视制度,可以减低信息流传递的环节,便于上级政府更好地了解下级政府的工作情况。巡视制度在我国沿用已久,我国古代的御史制度,也叫监察制度就是巡视制度的重要内容。现在,巡视制度已成为我国党加强党内监督、反腐倡廉的一项重要制度安排[19]。反腐倡廉相关巡视工作从探索试点到全面推行的十多年间,取得了重要进展和明显成效。上下级政府之间的信息不对称是食品安全监管与反腐倡廉工作共同面临的问题,因此将巡视制度引入食品安全监管是一项可借鉴的举措。国家工商总局于2009年出台了《食品市场主体准入登记管理制度》,制定了流通环节食品安全监管八项制度,其中包括了食品市场巡查制度。巡查制度强调的是对食品市场的日常监管,通过层层落实巡查监管责任,监督并检查食品企业的自律行为。巡视制度与巡查制度相比,除了加强对企业的监管,更注重对下级监管部门的约束和激励。经过2013年的大部制改革,食品安全监管结束了“九龙治水”的局面,目前由农业部和食药局负责,而2009年出台的《食品安全法》也亟待修整。若将食品安全巡视制度纳入新的《食品安全法》中,是对已有的巡查制度的一种补充,也会是行政管理改革的重要举措。

归结起来,政府监管这种自上而下的监管方式存在的问题主要体现在两方面。首先,上级政府委托下级政府进行食品安全管理,而下级政府受到的监督和制约有限,由于信息不对称,若仅有上级政府进行监督和制约,监督成本巨大。其次,由于我国食品加工企业数量庞大,食品产业链条复杂,食品企业信用问题突出等现状,食品安全管理仅仅依靠政府监管力量显得力不从心。因此,另一种自下而上的监管形式对于补充目前的监管体制显得极为重要。

4 加强自下而上的第三方监管力量

第三方监管,这种监管形式的特点是,信息披露源于食品质量安全保证体系中宏观主体政府和微观主体食品生产者以外的第三方力量,属于自下而上的监管方式。第三方监管力量通过曝光企业不安全生产信息以及制造强大的舆论压力,一方面震慑生产企业,另一方面促使政府采取相应的治理措施。另外,从信息传递的角度,第三方对信息的披露,减少了生产者与消费者,食品供应链交易主体,政府与企业,以及政府监管体系中上下级之间的信息不对称性。

相比西方发达国家而言,我国消费者协会、行业自律组织等第三方监管力量还比较薄弱,我国食品消费者组织程度不够高,因此很少以社会运动形式呈现抗议、示威等活动。然而,我国第三方力量也在食品安全监管中扮演着越来越重要的角色。

4.1 媒体监管借助行政治理才能最大地发挥作用

在我国,许多恶性食品安全事件均由媒体率先揭露:2004年安徽阜阳爆发的导致大头娃娃的恶性奶粉事件、2008年三聚氰胺事件、2011年瘦肉精事件、以及2012年速成鸡、白酒塑化剂事件等等。随着恶性食品安全事件的不断曝光,食品安全已成为国内全民关注的议题。据2011年中央电视台的一项调查显示,在中国目前存在官方食品质量信息定期发布的情况下,仍有高达86.7%的被调查者认为解决食品安全问题应当“加大对违法企业的曝光力度”,超过选择“重典治乱,加强相关法规力度”“加强生产者教育和自律”“相关部门加强监管”等的被调查者比例[2]。由此可见,我国消费者对目前官方食品不安全信息披露机制持有消极态度,而媒体的曝光可补充这方面的不足。

媒体,不仅作为食品不安全信息的“扒粪者”,而且由于其传播快、覆盖面广等信息传递特点,其报道事件往往容易引发公众的关注。Hoban等[20]认为90%的消费者通过媒体包括报纸、电视等报道,获取到食品以及生物技术的相关信息。因此,即便是媒体对某一事件的追踪报道,也可能会增强消费者的风险意识,并产生放大效应。例如,20世纪80年代欧洲发生的疯牛病事件,媒体报道直接导致牛肉需求降低,以及消费者食品安全意识增加。Verbeke等[21]发现在比利时疯牛病事件爆发后,电视对肉类质量安全的报道对于消费者对红肉的需求有明显的副作用。随后,Verbeke等[22]将广告纳入考量,发现肉类广告对于需求的正面效应远低于媒体报道的负面效应。

基于媒体在信息曝光和信息传递的两方面特点,媒体监督在我国食品安全管理上发挥了重要作用。由于媒体通常不拥有食品公司的所有权和控制权,那么理论上何如达到约束公司生产安全食品呢?根据李培功等[23]关于媒体对于公司治理的研究,文章提出媒体在食品安全的治理机制有两条:一是通过曝光不安全食品信息,通过政府的行政治理,从而对食品企业进行约束;二是向消费者传递不安全食品信息,通过舆论压力和声誉机制来约束食品企业安全生产。媒体监督作用机制如图2所示。

图2 在食品安全监管中媒体对公司治理的机制Fig.2 Influencing mechanism of media in food safety regulation

机制一中媒体监督借助行政治理发挥作用。媒体作为“扒粪者”将不安全食品信息曝光,可以促使政府采取行政治理,从而规范食品企业的不安全生产行为。以2012年速成鸡事件为例,在事件曝光前,有“专家”曾表示,在考虑成本的情况下,农户不会对鸡饲喂激素等药物。然而,当央视记者暗访并爆出山东滕州等地养殖户违规使用多种抗生素以及违禁激素药物催长白羽鸡的新闻后,政府立即根据曝光情况作出反应。由于此次涉及到的违规企业包括六和集团,百胜集团等,地方政府对被曝光产业链上的企业进行了排查。山东下发《关于进一步加强兽药使用监管的紧急通知》,关闭问题养殖场,责令六和平度屠宰场和盈泰屠宰场停产整顿。上海食品安全办公室基于对肯德基自检情况的调查结果,一方面要求检测机构必须及时报告问题食品,一方面对百胜物流中心的鸡肉进一步抽样检测。此外,其他省市,如四川、甘肃、浙江等也对禽肉产品质量安全隐患进行了排查工作。

媒体曝光,对于政府而言,一方面分担了政府监管的成本,另一方面,媒体曝光减少上级政府和地方政府之间的信息不对称,降低地方政府的地方保护主义行为,从而有利于食品安全监管。媒体监督,作为一种法律外替代机制获得了广泛的重视。杨德明等[24]通过实证研究了媒体监督、媒体治理和高管薪酬的关系,发现只有当政府和行政主管部门介入时,媒体监管最易达到公司治理的功能。Lorentzen[25]通过构建模型表明在一定条件下,自由媒体曝光可作为一种对地方政府行政表现的披露机制,可降低中央政府获取信息的成本,便于威权体制的官僚激励。因此,媒体监督不光可以通过政府行政介入的方式达到对食品企业治理的作用,还可以在政府行政体制内形成有效的信息披露。

机制二中媒体监督通过声誉机制发挥作用。媒体曝光不安全食品信息后,消费者强大的舆论压力,可以敦促政府介入以及食品企业采取相应措施。许多文献表明,媒体可以通过声誉机制来影响公司治理,特别是通过影响经理人的声誉达到公司治理的目的[26]。对于国外食品企业而言,当不安全食品信息被曝光时,考虑到声誉机制,公司通常采取召回以及对消费者赔偿的措施。在信用体系较为完善的国家,食品企业内部发现问题时,也会及时向社会通报并采取后续措施。企业主动曝光不安全信息,并不会在声誉上造成大的损失,反而会被认为是企业社会责任的体现。因此从声誉角度,可以理解新西兰恒天然集团主动曝光企业生产的奶粉中遭三聚氰胺,以及肉毒杆菌感染这两个事件。

然而,目前针对我国食品企业的信用体制还不完善,声誉制度未能发挥很好的作用。尽管媒体曝光,对企业正常运营产生很大的舆论压力,但是在缺乏信用体制下,我国食品企业的应对措施往往出现了扭曲。与恒天然主动曝光的态度不同,在三聚氰胺事件中三鹿集团在被曝光初期,采取的是与百度签订协议删去网上负面新闻的危机公关。此外,我国还出现被召回或被销毁的不安全食品“重出江湖”的情况。

因此,在我国,尽管媒体可以通过曝光的形式给食品企业施加舆论压力,通过声誉机制督促企业,但是媒体监管借助行政治理才能最大程度的发挥治理的作用。

4.2 非政府组织可作为意见领袖推动食品安全

在自下而上的监管中,非政府组织(n o ngovernmental organizations,NGO)也被认作是公共治理领域中日益重要的新兴形式。NGO的社会治理机制,一方面与媒体监督作用机制类似。另外,由于NGO较媒体而言,其社会动员机制,筹款机制的不同,很多时候更容易获得公众的支持并且充当公众意见领袖的作用。

Jacobsen[27]研究NGO的声誉获得机制,他发现在以下情况中NGO介入容易赢得公众影响力:当某一风险问题的制度约束较弱,需要NGO介入来减低公众的不信任程度时;当政府的决策过程透明度低时;政府在处理某些问题出现拖延的情况下;政府实施政策执行力不足时。由此,可以看出在公众对某些风险问题存在恐慌,并对相关监管部门风险监管能力信任度低时,NGO围绕这些既有政策组织和发动社会运动更容易获得成功,并赢得公信度。而公信度,对于NGO而言,是其在社会治理中最有力的资产[28]。很多时候NGO会选择与媒体合作,一方面提高公众意识赢得公众关注,另一方面增加NGO自身的公信力和影响力。因此通过媒体的传播,NGO可以作为意见领袖,来影响消费者对相关政策的偏好性[29]。

食品安全管理这个领域就满足以上NGO积极介入的条件,所以我们可以看到NGO扮演着积极的角色。例如,在20世纪90年代欧洲出现了是否禁止对肉牛使用激素的争论。在这一多方博弈的过程中,NGO采取了一系列信息公布措施:发布激素使用存在健康风险的科学报告,在报纸上刊登一系列的文章,在电视上宣传激素使用的健康风险。随后,该NGO获得了媒体、消费者协会、欧洲议会的支持,通过引导消费者抵制和游说活动,对生产者造成压力,最终促使政府出台使用激素的禁令。

NGO在我国食品安全管理发挥的公共治理作用,可以从我国政府对转基因食品管制态度的转变看出。绿色和平组织在2002年进入中国以来,发起了“亚政治”活动,积极动员各种社会力量在下而上地质疑转基因食品的安全性,与科学家进行了激烈的论战。通过这场论战,让公众了解到转基因食品的风险性,最终促使政府对主粮转基因化持谨慎态度[30]。此外,NGO也在多方面积极寻找我国食品安全管理困境的新出路,如建立城乡互助体系,确保生产安全食品;推广病虫害综合治理;协助超市建立食品可追溯系统等。

4.3 消费者举报可提高企业违法成本和政府执法能力

2009年出台的《食品安全法》,明确提出消费者对食品安全监管拥有知情参与表达监督的权利。该法第10条明确规定:“任何组织或个人有权举报食品生产经营中违反本法的行为,有权向有关部门了解食品安全信息,对食品安全监督管理工作提出意见和建议”。近年来,消费者举报得到了国家层面的进一步重视。2011年国务院食品安全办公室颁布了《关于建立食品安全有奖举报制度的指导意见》,并要求在全国范围落实食品安全举报制度。随后各地政府制定和完善了食品安全举报制度,鼓励消费者对食品不安全生产信息进行举报,例如在广东最高奖励金额可达30 万元。

由于消费者数量庞大,并且能够在一定程度上观察到食品的安全信息(如出现异物,食品变质,食源性疾病等情况),因此消费者的意见表达有着巨大的力量。有奖举报是对消费者表达意见实行监督的一种激励,其实质是一种信息交易。从法律实施的角度,由于信息不对称,食品企业违法成本低,政府存在执法成本和执法能力等多方面的约束,因此鼓励消费者参与监督,可以增加潜在违法者的防御成本,提高政府的执法能力[31]。

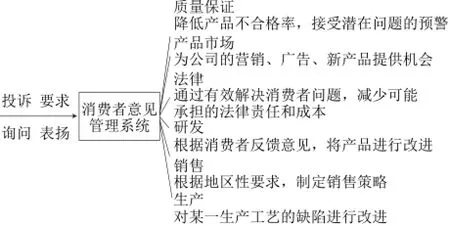

消费者意见的表达一般来说可以通过3 种途径:食品企业,政府以及第三方监管力量,如媒体等。国外学者从企业角度研究了公司处理消费者投诉的原因及方法,并归纳出合理处理消费者投诉会给公司带来的好处,如图3所示[32-33]。公司通过收集消费者的包括投诉、要求、询问、赞扬等相关意见,通过公司妥善的内部控制与外部应对,可以从产品质量保证、产品市场、法律、研发、销售、制造等方面得到提升。然而,在我国,消费者常常面临着出现了食品安全问题,不知道向哪个经营主体投诉的问题——食品经销商、生产者、供应商往往互相推卸责任。由于食品企业社会责任的缺失,消费者直接向食品企业投诉的成本高,且很难得到回应,因此将投诉路径转向了政府和第三方监管力量。

图3 妥善处理消费者投诉为企业带来的好处Fig.3 Consumer Response System-Converting consumer response into growth opportunities

举报是投诉系统(complaint system)中的一种强烈的表达方式。它着眼于食品安全,强调的是对食品安全违法行为的披露。消费者通过向政府,或者媒体等第三方监管力量举报,可以借助行政治理和舆论压力,迫使食品企业安全生产。

鉴于消费者举报的重要作用,政府除了奖励激励外,还应尽可能减少消费者的举报成本,建立一套完善的消费者投诉应对体系,如成立消费者举报热线,并尽快跟进消费者提供的信息,对查处的企业信息进行公开,对投诉的消费者及时进行信息反馈等。

5 结 语

食品安全社会共治的框架下,政府应鼓励尽可能地发挥各主体的作用:加强企业的自律行为;通过更好的制度设计优化政府至上而下的监管方式;加强自下而上的社会监管。媒体、NGO、消费者等第三方监管力量,在食品安全监管领域已经发挥了越来越重要的作用。这种自下而上的信息披露机制,一方面补充了政府自上而下的管理缺陷,另一方面更好地约束食品企业安全生产。

由此可见,食品安全社会共治,强调的是从至上而下的管理模式转变为上下结合、国家与社会相结合的治理模式。在第三方社会监管中,如何确保媒体客观地报道,如何更好地动员消费者监管,如何鼓励更多的社会力量加入食品安全监管等问题还值得进一步分析。

[1] 屈波. 人大法工委李援: 小作坊是食品安全问题监管难点[EB/ OL]. (2013-06-17) [2013-10-02]. http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/ gdxw/201306/17/t20130617_24486357.shtml.

[2] 吴元元. 信息基础, 声誉机制与执法优化[J]. 中国社会科学, 2012(6): 115-133.

[3] AKERLOF G A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1970, 84(3): 488-500.

[4] 杨默. 社会转型与社会治理协同创新中心学者研讨社会改革与创新[EB/OL]. (2013-11-28) [2013-11-30]. http://news.ruc.edu.cn/ archives/69948.

[5] EIJLANDER P. Possibilities and constraints in the use of selfregulation and co-regulation in legislative policy: experiences in the Netherlands-lessons to be learned for the EU?[J]. Electronic Journal of Comparative Law, 2005, 9(1): 102-114.

[6] GARCIA MARTINEZ M, FEARNE A, CASWELL J A, et al. Coregulation as a possible model for food safety for public–private[J]. Food Policy, 2007, 32(3): 299-314.

[7] FAIRMAN R, YAPP C. Enforced self-regulation, prescription, and conceptions of compliance within small businesses: the impact of enforcement[J]. Law & Policy, 2005, 27(4): 491-519.

[8] ROUVI˚RE E, CASWELL J A. From punishment to prevention: a French case study of the introduction of co-regulation in enforcing food safety[J]. Food Policy, 2012, 37(3): 246-254.

[9] FEARNE A, GARCIA-MARTINEZ M, BOURLAKIS M, et al. Review of the economics of food safety and food standards, document prepared for the food safety agency[M]. London: Imperial College London, 2004: 83.

[10] DAVIS G F, MCADAM D, SCOTT W R, et al. Social movements and organization theory[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005: 335-366.

[11] KING B G, BENTELE K G, SOULE S A. Protest and policymaking: explaining fluctuation in congressional attention to rights issues, 1960—1986[J]. Social Forces, 2007, 86(1): 137-163.

[12] HENSON S, CASWELL J. Food safety regulation: an overview of contemporary issues[J]. Food Policy, 1999, 24(6): 589-603.

[13] 何坪华, 凌远云, 周德翼. 食品价值链及其对食品企业质量安全信用行为的影响[J]. 农业经济问题, 2009(1): 48-52.

[14] ALBERSMEIER F, SCHULZE H, JAHN G, et al. The reliability of third-party certification in the food chain: from checklists to riskoriented auditing[J]. Food Control, 2009, 20(10): 927-935.

[15] HATANAKA M, BAIN C, BUSCH L. Third-party certification in the global agrifood system[J]. Food Policy, 2005, 30(3): 354-369.

[16] TAYLOR E. HACCP in small companies: benefit or burden?[J]. Food Control, 2001, 12(4): 217-222.

[17] 汪洋. 完善食品安全民事赔偿制度[EB/OL]. (2013-06-18) [2013-09-18]. http://www.bjnews.com.cn/news/2013/06/18/268779.html.

[18] 张维迎. 法律制度的信誉基础[J]. 经济研究, 2002(1): 2-3.

[19] 王仰文. 巡视制度的执行困境与现实出路[J]. 前沿, 2010(10): 7-9.

[20] HOBAN T J, KENDALL P A. Consumer attitudes about food biotechnology: project report, 1993[M]. Raleigh North Carolina: NC Cooperative Extension Service, 1993: 1-36.

[21] VERBEKE W, WARD R W, VIAENE J. Probit analysis of fresh meat consumption in Belgium: exploring BSE and television communication impact[J]. Agribusiness, 2000, 16(2): 215-234.

[22] VERBEKE W, WARD R W. A fresh meat almost ideal demand system incorporating negative TV press and advertising impact[J]. Agricultural Economics, 2001, 25(2/3): 359-374.

[23] 李培功, 沈艺峰. 媒体的公司治理作用: 中国的经验证据[J]. 经济研究, 2010(4): 14-27.

[24] 杨德明, 赵璨. 媒体监督, 媒体治理与高管薪酬[J]. 经济研究, 2012(6): 116-126.

[25] LORENTZEN P. China’s strategic censorship[J]. American Journal of Political Science, 2014, 58(2): 402-414.

[26] DYCK A, VOLCHKOVA N, ZINGALES L. The corporate governance role of the media: evidence from Russia[J]. The Journal of Finance, 2008, 63(3): 1093-1135.

[27] JACOBSEN E. The politics of food[M]. Bloomsbury: Oxford International Publishers Ltd., 2004: 59-79.

[28] AERNI P. Stakeholder attitudes toward the risks and benefits of agricultural biotechnology in developing countries: a comparison between Mexico and the Philippines[J]. Risk Analysis, 2002, 22(6): 1123-1137.

[29] BERNAUER T, CADUFF L. In whose interest? Pressure group politics, economic competition and environmental regulation[J]. Journal of Public Policy, 2004, 24(1): 99-126.

[30] 陈璇. 世界风险社会, 科技风险与政治再造: 兼论中国政府转基因作物风险治理[J]. 中国青年政治学院学报, 2008(3): 79-83.

[31] 应飞虎. 食品安全有奖举报制度研究[J]. 社会科学, 2013(3): 81-87.

[32] MITCHELL V W. Handling consumer complaint information: why and how?[J]. Management Decision, 1993, 31(3): 21-28.

[33] ADAMSON C. Complaint handling: benefits and best practice[J]. Consumer Policy Review, 1991, 1(4): 196-203.

Co-regulation in Food Safety Governance: Enterprises, Government and the Third Party

ZHANG Man, TANG Xiao-chun, PU Ming-zhe, ZHANG Jing, ZHENG Feng-tian*

(School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Considering the frequent outbreaks of food safety scandals, co-regulation has been carried out in order to promote food safety governance in China. The essence of the transformation from traditional regulation to co-regulation is that the top-bottom management model turns into the regulation model combining top and bottom power, government and society. Combining a literature review with case studies, this paper reviews the recent progress on co-regulation in Europe, analyzes the roles of thee primary responsibility bodies-enterprises, government and the third party in food safety, discusses the regulation mechanisms of media, non-governmental organizations and consumers, and highlights the importance of the third party that can be regarded as the complement of the top-bottom regulation due to its bottom-up pressures.

food safety; co-regulation; self-regulation; the third party; bottom-up pressure

TS201.6;D035

A

1002-6630(2014)13-0286-07

10.7506/spkx1002-6630-201413057

2013-12-18

国家自然科学基金面上项目(71173225)

张曼(1990—),女,硕士,研究方向为食品安全管理。E-mail:zhangmanlucky@126.com

*通信作者:郑风田(1965—),男,教授,博士,研究方向为“三农”问题、食品安全、涉农企业管理与战略。E-mail:zft2000@126.com