地方性高校教师职业倦怠状况的调查与分析

2014-01-18郭秀兰赵雪娇

郭秀兰,赵雪娇

(湖北工业大学经济与政法学院,湖北 武汉430068)

当前,我国高等教育已由外延扩张走向内涵式发展的新阶段,地方性高等院校由于历史发展、区位环境等因素的影响,要在新一轮竞争中生存并发展下去将面临更加严峻的挑战。各高校纷纷将竞争的重点落实到打造核心竞争力——即高素质人才队伍上,所以近年来各高校一方面积极引进国内外学者专家,一方面则对现有教师采取更加严格的考核措施。这些举措无疑对高校教师带来心理和生理的双重压力,职业倦怠问题也将日益凸现。本文所谓的地方性高校教师主要指的是省属高校院校的在编教师,他们在职业定位、工作难度、发展机会等方面与重点大学相比有较大差距,而在学校对其要求和考核上却基本与重点大学差别不大,作为“弱势群体”要与“优势团队”竞争,其工作压力无疑是巨大的,职业倦怠现象也会比其他院校(包括三本院校)严重,其后果是影响地方社会人才的培养和区域经济的发展。因此,关注地方性高校教师职业倦怠现象己成为高校管理中一个无法回避且亟待解决的现实问题。为了全面了解和把握地方性高校教师的职业倦怠状况,本研究对湖北省武汉地区普通高校的专职教师进行了职业倦怠量表测量和结论分析,冀此能引起高校管理部门对地方性高校教师职业倦怠问题的重视,也促使地方性高校教师能提高对自身健康水平、职业特点的认识,共同促进地方性高校教师的职业发展和人才培养水平的提高。

1 测量工具

经考察国内外研究范本,马斯拉奇职业倦怠问卷有较好的信度和效度,本研究主要采用马斯拉奇的MBI问卷作为测量工具。在MBI量表里包括明显而又相互联系的三个维度:情感耗竭(Emotional Exhaustion,简称EE,个体对压力的评估,表现为个体情绪和情感处于极度疲劳状态,工作热情完全丧失)、去人性化(Depersonalization,简称DP,个体对他人的评估,表现为个体以消极否定、麻木不仁的态度对待服务对象)、低成就感(Reduced Personal Accomplishment,简称PA,个体对自我的评估,表现为个体对自己工作的意义与价值的评价降低)。MBI量表有3个分量表,共22个项目,每个项目以陈述句的形式出现,采用李克特5等级评分制:“1”代表“从未如此”;“2”代表“很少如此”;“3”代表“有时如此”;“4”代表“时常如此”;“5”代表“总是如此”。其中,情感耗竭有9个条目,主要描述由于工作的情感要求,个体的情感资源消耗的情况。去人性化有5个条目,主要指对待服务对象的一种负性的、冷淡的、犬儒主义的态度。低个人成就感分量表有8个条目,主要考察个体在与人打交道的工作中所体验到的胜任感和成就感。情感耗竭和去人性化量表存在中等程度的相关,其得分越高,表示体验到的倦怠程度越重;低成就感量表相反,得分越高,则表示体验到的倦怠程度越轻,因此在统计时进行了反向计分,以保持与前两个维度表述。

2 测量对象

本研究按人口统计学方法采取了抽样测量,从湖北省武汉市四所地方性高等院校(湖北工业大学、武汉工程大学、武汉纺织大学、武汉工业大学)抽取400名教师为调查对象,回收有效问卷360份,回收率为90%,具体分布见表1。

表1 被测教师分布状况

职称讲师副教授教授159 138 63 44.2 38.3 17.5婚姻未婚已婚离异或丧偶126 222 12 35 61.7 3.3

3 测量结果

从被试教师总体职业倦怠状况和不同类别教师职业倦怠差异情况两个方面统计和分析测量结果。

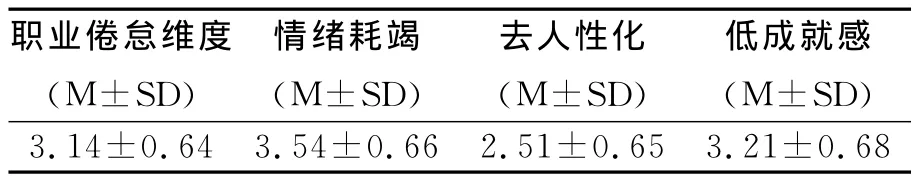

3.1 被试教师职业倦怠总体状况

从表2统计结果可见,被试教师整体职业倦怠程度逐渐显现(M=3.14>3),但并不严重。从职业倦怠的三个维度来看,情绪耗竭较为严重(M=3.54),低成就感次之,去人性化最低。

表2 被试教师职业倦怠总体状况

3.2 不同类型被试教师职业倦怠的差异状况

按照人口统计学变量,分别以性别、年龄、学历、职称、婚姻状况为自变量,分析被试教师职业倦怠的差异。

3.2.1 不同性别被试教师的职业倦怠差异 表3数据显示:男女被试教师在情绪耗竭维度上有显著差异,男教师远比女教师要高,说明男性教师对工作的情绪情感受到严重影响;在去人性化和低成就感维度上,男女教师程度差不多,无显著差异。所以,从总体上看,男教师的职业倦怠现象比女性教师要严重,这与男教师的职业追求高和承担的责任重有关。

表3 男女被试教师职业倦怠的差异

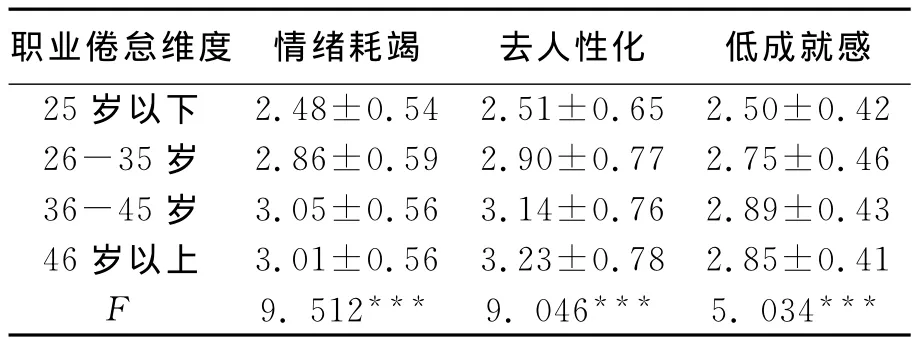

3.2.2 不同年龄被试教师的职业倦怠差异 表4数据显示:不同年龄段的教师在职业倦怠三个维度上都存在极其显著性差异。除36~45周岁教师在情绪耗竭和低成就感维度上比46周岁以上教师略高一点外,基本上呈现出随着年龄的增长而增长,三个维度上的倦怠感逐渐增强。由此可见,年龄越大,压力越大,职业倦怠现象越严重,尤其以36~45周岁教师最为突出,这与该年龄段教师所承担的责任最重和个人发展正处于关键期(即高原区)有关。

表4 不同年龄被试教师职业倦怠的差异

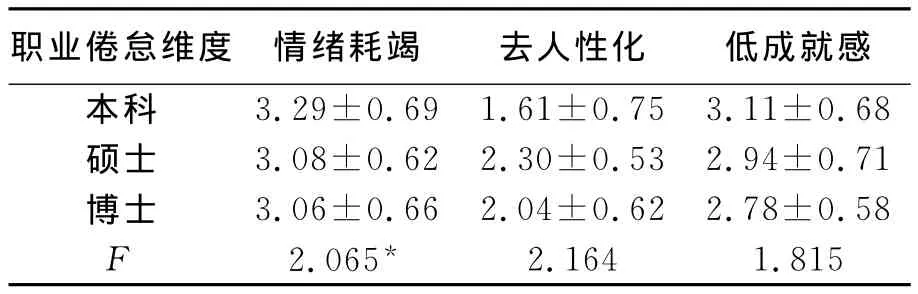

3.2.3 不同学历被试教师的职业倦怠差异 表5数据显示:不同学历的教师在情绪耗竭维度上存在显著差异,其他两个维度差异不显著,而且学历越低情绪耗竭状况越重、低成就感越强,而学历越高去人性化情况越严重,尤其以硕士学位的教师最重,这与教师的职业期待和工作压力较大有关,但对教学而言是很不利的,因为去人性化得分高说明教师对待学生的消极态度较严重。

表5 不同学历被试教师职业倦怠的差异

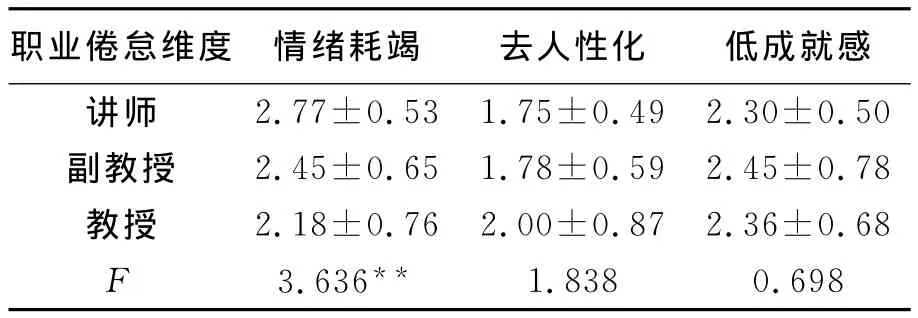

3.2.4 不同职称被试教师的职业倦怠差异 从表6可见:不同职称教师的情绪耗竭程度存在极其显著差异,其他维度差异不显著。除副教授在低成就感上略高于教授外,在三个维度上的倦怠状况基本上呈现出职称越低倦怠感越重。

表6 不同职称被试教师职业倦怠的差异

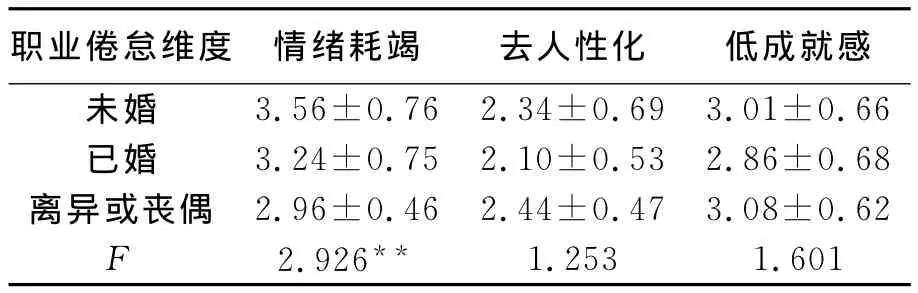

3.2.5 不同婚姻状况被试教师的职业倦怠差异表7数据显示:婚姻状况的不同,教师的职业倦怠情况也不一样。在情绪耗竭上,未婚教师最重,已婚者次之,离异或丧偶的教师最低;在去人性化和低成就感维度上,离异或丧偶的教师最高,未婚教师次之,已婚者最低。通过多重比较,不同婚姻状况的教师在情绪耗竭上的倦怠感存在极其显著差异,其他维度上无显著差异。

表7 不同婚姻状况被试教师职业倦怠的差异

4 分析与结论

本研究采用的是大样本(大于300人),测量结果与笔者对现实状况的预测基本一致,具有一定代表性,可以反映出地方性高校教师职业倦怠状况的概貌。

1)地方性高校教师职业倦怠现象日益严重

通过实证测量数据可以看到,当前地方性高校教师职业倦怠程度处于中等以上(M>3)的占77.4%;就三个纬度来看,发生率由高到低依次是情感衰竭(87.7%)、去个性化(74.5%)、低成就感(40.6%),出现了情感衰竭—低成就感—去个性化的连带倦怠状况。可见,在当前高等教育改革力度不断加大、高校竞争日益激烈的环境下,地方性高校教师的职业倦怠现象逐渐出现并有加速发展之势,将会影响到教师个人的身心健康,也关系到地方性高等院校的持续发展,更是涉及到大学生的健康成长和地方社会合格人才的培养,这一现象的出现和将会产生的严重后果亟待关注。

2)地方性高校不同类别的教师职业倦怠呈现差异

分析可得,男性教师、36岁以上教师、本科学历教师、讲师职称教师、未婚或离异和丧偶教师的职业倦怠状况比较突出,主要表现在情绪耗竭和低成就感维度上,除学历因素外,其倦怠程度皆在中等以上(M>3),这两个维度关系到的是教师对工作的情感和自身能力的认可,直接影响教师身心健康。笔者曾对地方性高校教师的心理健康做过调查分析,也证实了这几类教师的心理健康状况是比较严重的[1]。所以,具有以上5个要素越多,职业倦怠越严重,也可以看出教师的职业倦怠与其职业的期望、生活的压力、知识水平和能力、教学经验、精神状态、社会支持系统等有密切的关系。在去人性化维度上,36岁以上教师、硕士学位以上教师、未婚或离异和丧偶教师的状况比较突出(M>2),尤其是36岁以上的教师达到了中等偏上(M>3)的程度,说明这类教师的人格有异化现象,呈现出心理疾病的症状,这会影响到对学生的教育和人格培养。因此,在社会制度和学校管理上应重视和关注不同类别教师的社会地位、工资待遇、工作分配、考核标准、心理疏导等问题。

3)地方性高校教师的工作满意度普遍不高

工作满意度是被调查者对其工作或所从事的职业以及工作条件与状况的一种总体、带有情绪色彩的感受与看法。教师工作满意度是教师对其职业或工作的一种情感和认知上的反应或态度,取决于教师对工作的个体期望与实际取得成就的吻合程度,也直接关系到教师对职业的认可、对工作的投入和教学效果的取得。而职业倦怠的典型症状就是工作满意度低。正如美国教育协会(NEA)主席麦克古瑞(W.McGuire,1979)感叹的“倦怠的感受正打击着无数有爱心、有理想、乐于奉献的教师,教师已在逐渐放弃他们的专业工作”。关于工作满意度的研究也表明,工作满意度与职业倦怠呈负相关,教师因职业倦怠以致教学热情和兴趣丧失以及情感的疏离和冷漠,直接影响教师对工作的满意度,进而对其教学成效产生负面影响[2]。地方性高校教师比较严重的职业倦怠表明,他们普遍存在着工作满意度低的现象,从不同类别教师对待工作态度的分析中也得出,男性教师、年长的教师、低学历教师、低职称教师的工作满意度比较低,需要在教师管理之中多加关注。

4)地方性高校教师的社会支持系统欠缺

地方性高校教师职业倦怠现象与其社会支持状况有一定的关系。一般而言,职业倦怠感越重,社会支持系统越缺乏。有关社会支持问题的研究表明,社会支持对处于压力状态下的个体具有缓冲作用,良好的社会支持系统能营造良好的人际关系,给人以精神上的抚慰或动力,使个体保持愉悦的情绪体验,并缓冲消极事件对个体的负面影响,对个体的心理健康具有增益功能[3]。但在地方性高校中,教师的社会支持的实际力度并不高:一方面,因工作的压力,教师将太多的时间投入到工作中,较少关注社会支持系统的建立;另一方面,因工作的性质,教师独自工作的时间多,在实际生活中因互动较少而得到别人支持的机会也较少。特别是在目前地方性高校中存在着比较严重的“官望大于学本”现象。如果教师能在工作和生活中注重提高自身的社会支持水平,其职业倦怠程度会得到一定缓解甚至消除。

[1] 郭秀兰.高校教师心理健康状况调查与分析研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2007(01):42-44.

[2] 唐芳贵,彭 艳.工作满意度和社会支持与高校教师职业倦怠的关系[J].中国学校卫生,2007(11):980-982.

[3] 陈玉焕.高校教师的职业倦怠与社会支持的相关性研究[J].教育与职业,2007(06):57-59.