双排桩解析计算方法在某工程中的应用

2014-01-15周国进王翠英袁梅萍

周国进,王翠英,袁梅萍

(湖北工业大学土木工程学院,湖北 武汉430068)

双排桩支护结构为沿坑壁方向呈双排支护的空间结构,这样在不增加桩身工程造价的同时也节省了内支撑、拉锚等构件。根据土压力的计算方式,目前,双排桩支护结构的计算模式可以分为三大类:基于经典土压力的有限平衡法、基于Winkle假定的弹性地基梁法和基于土拱原理的计算模型。本文主要介绍根据以上计算模式提出的解析计算方法在工程实际中的应用。分析双排桩支护结构的内力、位移时,涉及的问题有前后排桩上土压力、桩间土的作用模式、连梁与前后排桩间节点处理以及桩端约束模型等。

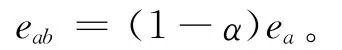

1 土压力分担系数法

按照极限平衡原理,主动土压力按照经典土压力计算,土压力如何在桩间进行分配对双排桩受力性状有重要影响,何颐华[1]等提出了体积比例系数法。该方法假定前后排桩受到的土压力按前后排桩之间的滑动土体占桩后滑动土体的体积之比进行分配。矩形排列时,前排桩主动土压力eaf=αea;后排桩主动土压力eab=(1-α)ea。一般α≤1。梅花形排列时,前排桩主动土压力

后排桩主动土压力

分担系数α按前排桩与后排桩之间滑动土体占整个滑动土体的体积比例确定(图1)。当L/L0>1时,双排桩类似于拉锚结构,分担系数α=1;当L/L0=0,即排距为0时,两排桩退化为一排桩,土压力由两排桩平均分担,此时α=0.5;当L/L0≤1时,α=2L/L0-(L/L0)2,式中L0为土体滑动面与地面的交线到基坑开挖侧的距离L0=Htan(45°-φ/2)。

图1 排间距与分担系数的关系

当0≤L/L0<(L/L0)cr时,简单按线性规律考虑土压力的分布,此时

(L/L0)cr=0.1465为土压力分担系数最小时对应的L/L0,假定为直线段的中间点。

当 (L/L0)cr≤L/L0≤1时,分担系数α按前后排桩之间滑动土体占整个滑动土体的体积比例确定,即α=2L/L0-(L/L0)2。

2 桩间土压力

将桩间土体作为受侧向约束的无限长弹性材料,深度z处横向变形为零,故桩间土体对前后排桩的作用为:

在基底开挖面以上桩间土压力可以看作是受侧向约束的无限长弹性土体,计算与式(1)相同,基底开挖面以下桩间土压力σ2采用弹性地基梁的方法计算,即

式中b0为桩的计算宽度;Kh为地基水平基床系数;x为侧向位移。

桩间土对前排桩的作用形式主要有以下几种:1)按静止土压力计算;2)按式(1)计算;3)基底以上按前两种方法,基底以下按弹性地基梁法。

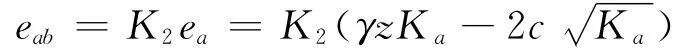

3 前后排桩土压力

经验系数法[2]前排桩桩后土压力可由式(1)计算得出;其桩前土压力ep介于静止土压力与被动土压力之间,通常对被动土压力

予以折减。式中K1是动土压力折减系数,它是关于桩土变形的参数,一般取0.5~0.7。

后排桩前的土压力按式(1)计算确定,桩后土压力的大小与桩的侧向位移有关,可取桩背土压力σab介于静止土压力与主动土压力之间,即

式中K2为侧向主动土压力修正系数,一般取1.1~1.2。

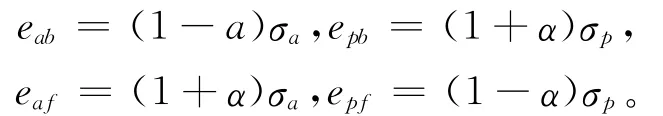

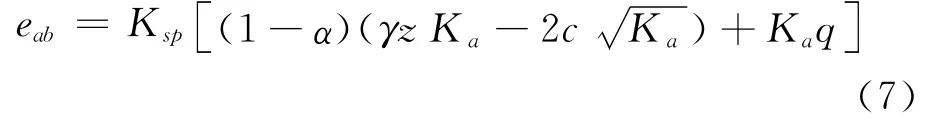

体积比例系数法中根据分担系数α将主动土压力分配到前后排桩上。对于矩形排列的双排桩:

后排桩桩背土压力eab=(1-α)σa,前土压力epb=ασp;前排桩桩背土压力eaf=ασa,桩前土压力epf=(1-α)σp。对于梅花形排列的双排桩:

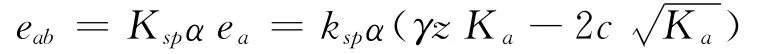

在聂庆科[3]提出的分担系数计算方法中,前排桩的在坑底以上呈三角形分布,土压力强度

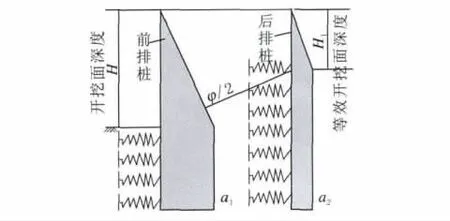

式中:KSP为土压力空间效应影响系数;Z为计算点到桩顶的距离。假定前排桩坑底以下桩间土体作用在前排桩上的土压力呈矩形分布,大小为z取基坑开挖深度时的eab,而将前排桩桩底以下基坑内侧土体视为土弹簧,将桩视为竖直放置的弹性地基梁。地基基床系数K按“m”法确定,即K=mz′,z′为计算点至坑底的距离。计算简图见图2。

后排桩桩后主动区的土压力在地下水位以上呈

三角形分布,其分布强度

式中q为作用在后排桩桩后的土体表面的附加荷载。

图2 双排桩支护结构土压力计算图

4 双排桩解析计算方法在工程中的应用

4.1 工程概况

某公司拟投资建设大型广场项目,分别为23层、24层,设双层地下室,基坑开挖深度约12.35 m,采用双排桩支护结构(图3)。

4.2 解析计算

4.2.1 开挖深度计算模型

1)基坑设计开挖范围以地下室剪力墙外侧边线外扩1.5m为开挖坡底边线,局部地段未放坡为支护桩墙边线。

图3 支护结构剖面图

2)基坑设计开挖深度为12.35m。

3)坡顶周边一般超载按15kPa,施工道路及市政道路按25kPa考虑加载。

4)双排桩桩径1.0m,桩长23m,桩间距1.4 m,排距4.0m。

5)桩顶设冠梁,前后排桩设连梁,连梁间距2.8 m。

6)取最不利地层作为计算代表剖面。

7)前后排桩上土压力采用土压力分担系数法。

4.2.2 计算参数

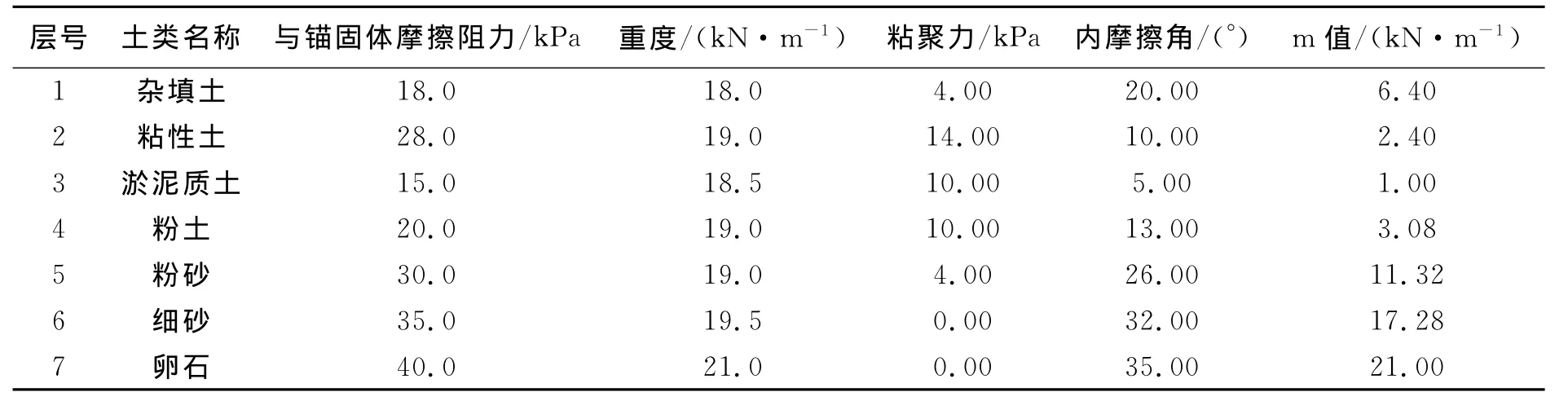

1)地层参数见表1。

表1 地层特征及计算参数表

2)双排桩土压力计算模型 本工程开挖深度为13.0m,等效深度8.005m,根据体积比例系数法理论,前后桩的分担系数分别为0.777、0.223(图4)。

图4 双排桩计算模型

4.2.3 计算结果

1)整体稳定验算 计算方法:采用瑞典条分法与总应力法。条分法中的土条宽度:1.00m。整体稳定安全系数Ks=2.724,符合要求。圆弧半径R=29.245m,圆心坐标X=-0.190m,圆心坐标Y=14.780m。

2)嵌固深度计算参数 抗渗嵌固系数1.20;整体稳定分项系数1.30;圆弧滑动简单条分法嵌固系数1.10。

双排桩参考《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99圆弧滑动简单条分法计算嵌固深度:圆心(-5.52,14.89),半径=21.61m,对应的安全系数 Ks=1.34≥1.30;嵌固深度计算值h0=6.0m;嵌固深度设计值hd=αh0=1.10×6.0=6.60m;嵌固深度采用值ld=14.0m,满足要求。

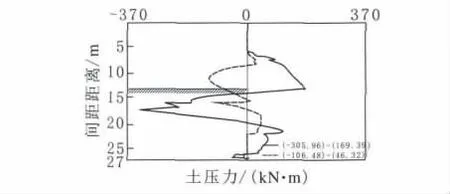

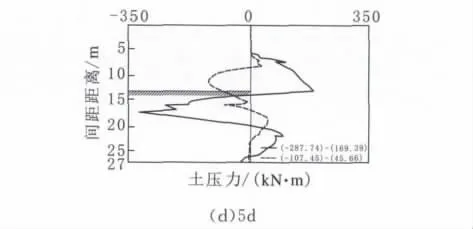

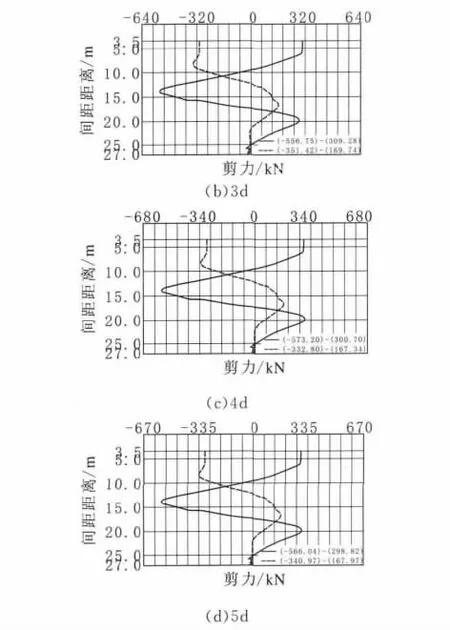

3)土压力分布 图5为桩身土压力分布曲线。前排桩主动土压力最大值为169.36kN/m,被动土压力最大值为169.39kN/m。后排桩土压力最大绝对值为106.48kN/m,最小土压力绝对值为46.32kN/m。由图可知,前排桩呈明显的单排桩受力特性,后排桩以承受被动主压力为主,更多的体现的是拉锚作用。

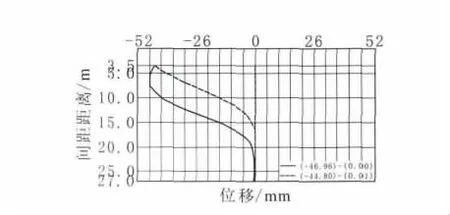

4)位移分布 图6为桩身位移曲线。由图可知,前排桩最大位移为46.6mm,后排桩最大位移为44.0mm。前排桩桩身变形范围较后排桩为大,前后两排桩相互作用对其变形特性影响很大。

图5 桩间土压力

图6 桩身位移

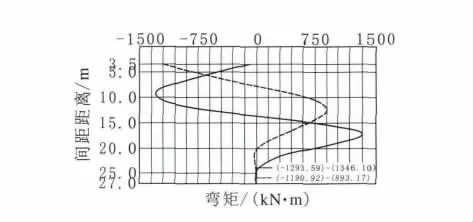

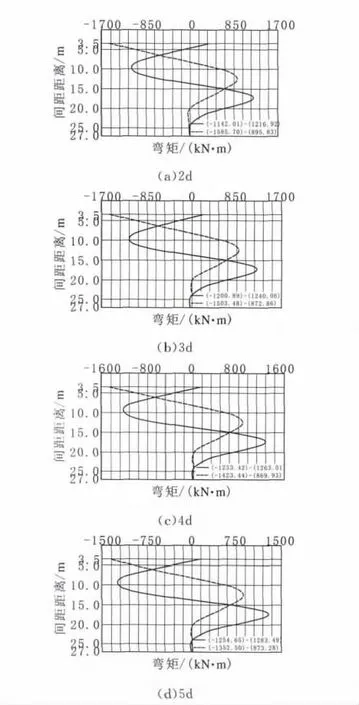

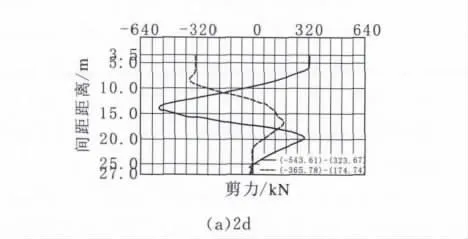

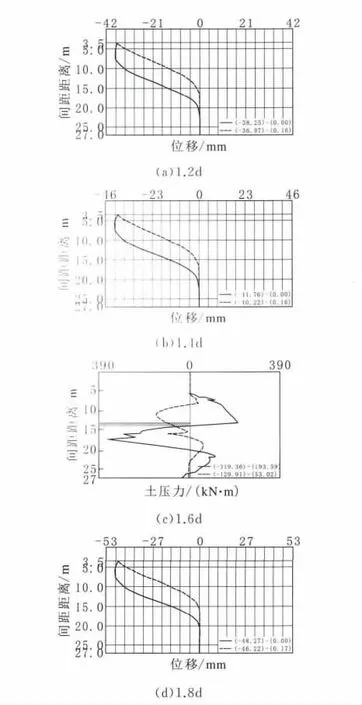

5)桩身内力 图7、图8分别为桩身弯矩与剪力分布。

图7 桩身剪力

图8 桩身弯矩

由图可知,前排桩最大负弯矩为1293.59kN·m,最大正弯矩为1346.1N·m。后排桩最大负弯矩为1190.9kN·m,最大正弯矩为893.2kN·m。前排桩最大弯矩约为后排桩的1.13倍。前排桩最大正弯矩距桩顶约9.0m左右,最大负弯矩距桩顶约17m左右。后排桩最大负弯矩位于桩项,最大正弯矩距桩顶约为12m左右。前排桩有两个弯矩零点,20m以下 桩身弯矩约为零,从这方面考虑,桩长足够。前排桩最大最小剪力分别为318.61 kN,-587.06kN,后排桩最大最小剪力分别为167.84kN,317.3kN。前排桩最大最小剪力距桩顶约为20m、14m,后排桩最大最小剪力距桩顶分别约为17.0m、9.0m。

4.2.4 影响因素分析[4]

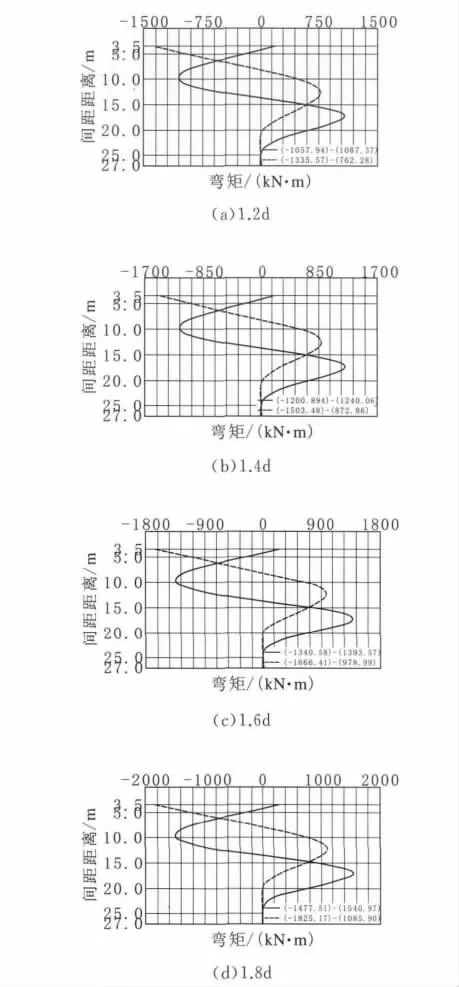

1)排距影响 图9-11是不同排距时的计算结果。由图可知,随着排距的增加,前排桩被动土压力逐渐增加,由276.73kN/m增加到287.74kN/m。后排桩被动土压力逐渐减小,由114.53kN/m减至107.45kN/m。前后排桩主动土压力几乎不变。随着排距的增加,前排桩桩顶位移不断增大,后排桩桩顶位移不是线性增大或减小,而是呈抛物线分布,当排距等于3d时,桩顶位移最小。随着排距的增加,前排桩正负弯矩均逐渐增加,后排桩最大负弯矩绝对值逐渐减小,正弯矩变化很小。前排桩所受剪力逐渐增大,后排桩剪力逐渐减小。

图9 不同排距时土压力分布

图10 不同排距时弯矩分布

图11 不同排距时剪力分布

2)桩距影响 图12~15是排距相同(3d)桩距不同的计算结果。由图可知,随着桩距增大,前后排桩土压力、桩身变形及内力均逐渐增大,这意味着随着桩距的增大双排桩作为整体共同承担土体压力的效果逐渐减弱,在顶部拉锚作用下的悬臂单桩也就逐渐失去了双排桩的优点。因此,在工程实际中要合理选择双排桩的桩距,才能充分发挥双排桩的优点。

图12 不同桩距时土压力

图13 不同桩距时位移分布

图14 不同桩距时弯矩分布

图15 不同桩距时剪力分布

5 小结

1)由于滑移面的存在,作用在前后排桩上的土压力存在差异,当排距在滑移面以内,土压力由前后两排桩共同分担,随着排距的增大,后排桩的挡土作用减弱;当排距超出滑移面影响范围后,冠梁纵向起到拉锚作用,后排桩成为桩顶受力的水平承载桩,双排桩支护结构类似于拉锚结构。

2)随着排距增加,前排桩桩顶位移不断增大,后排桩桩顶位移呈抛物线变化,排距为3d时,桩顶位移最小。随着排距的增加,前排桩的内力逐渐增大,后排桩最大负弯矩绝对值逐渐减小,正弯矩几乎不变,剪力逐渐减小。

3)随着桩距增大,前后排桩土压力、桩身变形及内力均逐渐增大,双排桩作为整体共同承担土体压力的效果逐渐减弱,趋于在顶部拉锚作用下的的悬臂单桩,也就失去了双排桩优点。

[1] 何颐华,杨 斌,金宝森,等.双排护坡桩试验与计算的研究[J].建筑结构学报,1996,17(02):58-56.

[2] 黄 强.深基坑支护工程设计技术[M].北京:中国建筑工业出版社,1995.

[3] 聂庆科,梁金国,韩立军,等.深基坑双排桩支护结构设计理论与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4] 庄心善,邱 英,王翠英.深基坑开挖中双排桩支护受力性能影响因素分析[J].湖北工业大学学报,2009(01):93-96.