奇遇

2014-01-14王啸平

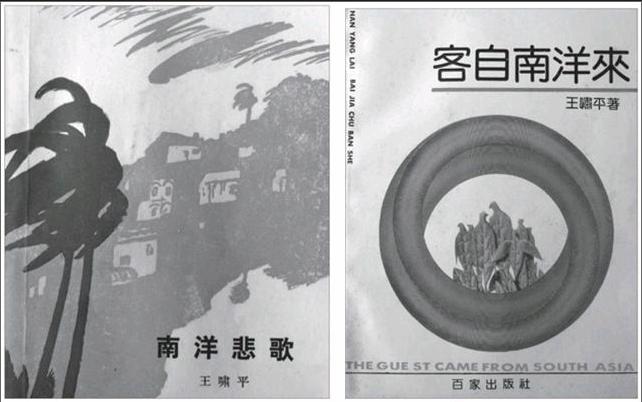

王啸平

人一生中,常常有些不期而遇的缘分,值得记忆和玩味。

我十六岁那年,在一个刊物上发表了一篇短文,该刊物是当地一批进步文化人创办的。创刊后召集一次颇大规模的座谈会,也邀请我参加。我这初出茅庐无名人士,比之场上人物,像个小孩子。我自惭形秽,默默坐在角落里。场上都是当地有名有学问的文化先辈,除了那个主编外,其他都不认得,我很尴尬,很想抓个机会偷偷溜走。大会快要开始前,来了一个不速之客,着一套黑西装戴黑领带,手夹黑色公文包,年近中年,黑框大眼镜遮满了半只瘦脸,哈着脸笑容可掬,全场眼光都集中到他身上。开幕后,他似乎也知道自己是不受欢迎的人物,请他讲话时,他再三声明:“我完全是以个人身份来参加,因为今天是本地文化界群贤毕至,机会难得……”他虽谦虚之至,但会场眼光对他仍是冷冷的。他感到受冷落处境,再三赔笑着:“我今天的身份,最多嘛!可说比茶房稍高那么一点点,完全在各位贵宾之下……”我一时弄不清这神秘人物的庐山真面目,不过,刚刚自惭形秽的自卑心理有点消失,因看来我的位置比此公还高些呢。神秘来客刚刚话音落地,几个来宾便纷纷发言,把他骂个狗血喷头:“反动腐败的国民党政府,奉行的是对内反人民,对外投降卖国政策……你们这个反动政府的领事馆,是个官僚机构,是殖民主义者的走狗。你有何脸面来到我们这个庄严会场,请你滚回去转告你们的总领事先生,孙中山先生说过华侨是革命之母,你们没有资格代表我们……”“我们华侨工人受外国资本家压迫起来罢工,你们领事馆不支持自己同胞,反为资本家说好话……可耻啊!”全场群情激奋,纷纷指责,前呼后应。可是这位后来我才知道的总领馆秘书听一句哈一下腰赔一声笑,这人脸皮很厚,不脸红也不发火。受那些污词脏话,仿佛夏天吃冰西瓜,心花怒放,无限开心。

会后我打听一下,知道这位国民党总领事馆秘书,叫季步飞。

1940年我回国到上海,动身到苏北根据地之前,我老师吴天对我说:“我明天请客,客人是两位,欢送你到新四军,同时欢送另一位到延安。”我问:“他是谁?”“他叫季子华,在新加坡时也叫季步飞。”季步飞,这位国民党总领事馆的官僚到延安干什么?!看我疑惑不解的脸色,吴天笑着说:“他是我们党一位老同志……”原来如此!怪不得当时他听到南洋那么多文化人痛恨国民党反动政府,那么一股强大的进步力量,他当然越挨骂越开心。那天宴请席上还有他的夫人,她怀里还抱着一个婴儿。之后我和他一直未见过面。全国解放后,吴天曾告诉我季在山东青岛当公安局长。前些时候我在《上海滩》 上看到一篇文章,也提到他当年在上海地下党活动情况,好像名字叫“季明”,后来吴天又告诉我季犯了什么错误被开除了党籍,后来又听说平反了!后来又听说去世了……

另外一位我与之不期而遇的缘分的是扬帆,也是位传奇式的人物。

抗战爆发前后,国内的进步书籍刊物,可说是风起云涌般倾入南洋、新加坡,文学、戏剧、哲学、政治……应有尽有。在如雨后春笋的戏剧创作中,不知怎的,其中有一个好像发表在叫《光明》杂志中(年代久远,可能记忆不准确)题目为《布袋队》的独幕剧引起了我改编的冲动。这个独幕剧作者叫殷杨,他是何许人,什么来历,我一概不知。那剧本写在某沦陷区一个地下抗日组织的事迹,我将其改变为更符合在南洋地下抗日活动的地方性,剧名作《救国团》,发表在新加坡《南洋商报》出版的《南洋周刊》上。我在剧本后面作了说明:“本剧是由殷杨的《布袋队》,在适合抗战的现实以及南洋的地方性之原则下改编的,特此声明。”三十余年后,即1971年3月香港出版十大卷《马华新文学大系》,这是一部从1919年(五四运动)至1942年(日本侵略者占领马来亚新加坡)止当地华文文学的作品精选,其中第五卷“戏剧集”里也收录了这个独幕剧《救国团》,只是把殷杨两字误排为殷扬。最近有一位未曾谋面的赖伯疆先生托人赠我他1993年由中国戏剧出版社出版的《东南亚华文戏剧概观》一书中也提到这个《救国团》独幕剧。

我这人对名人和大人物,即便有过接触交往,也都是“人一走茶就凉”,殷杨在当时远非大人物与名人,只和他那一点点小小文字缘分,更早把他忘得干干净净。然而,没想到他的名字在我以后生活中出现并有着联系。

1940年我回国到苏北参加新四军一师师部文工团,团里老同志都认识殷杨,除了知道他是国立剧专的教授外,并且是新四军皖南军部文化队队长,政治部秘书,已是一位文化官。不久在某刊物上读到一篇写得很动人的报告文学《皖南突围记》,作者署名扬帆,他们告诉我扬帆就是殷杨。总之,两位素昧平生,一在海外、一在祖国,却不约而同,不期而遇的汇合在钢铁新四军。我只知道他的信息, 也没想和他通信,告诉他那个独幕剧曾由我改编发表在新加坡,并在当地演出过。在那千里转战、枪林弹雨的岁月里,这件小事我也早在记忆中烟消云散,我并不想见他,也从不想去找他,他却有一天出现在我面前。

1942年夏天,一师师部文工团从苏中长途跋涉,远征到苏北盐埠区,靠近新四军军部演出,我们文工团有两位同志精简回上海后如今又奉命回根据地。但他们不想回文工团,以前和他们在上海认识的一位老戏剧家到军部组织一个剧团,他们想投到那里。他们和我感情较好,所以团领导要我到军区劝他俩归队。这时全国著名文化人、专家,纷纷投奔这一片在敌后创造着可歌可泣抗战事迹的光明大地,纷纷投奔而来,如邹韬奋、范长江、阿英、胡考……真是群贤毕至,人才济济!因此军部特设立迎宾馆,好像叫“文化村”吧,接待各方人士的负责人便是扬帆。我接受的任务就必须和他打交道,我带着组织公函去找他,两个一在天涯的南洋,一在海角的祖国,曾有点文字小缘分,却又都陌生的人不期而遇了,只是我认识他,他并不知我是何许人。

他约三十岁左右,瘦瘦身材,不高也不矮,身材和高度很配称,瘦削脸孔,很机灵样子,在严肃沉思表情中透露出亲切的、平易近人的神色,但并不使你感到你能很快和他接近,他的心灵总保持着对你这陌生人某种距离。在这千载难逢的机会前,我忽然把我和他远隔天涯海角、本属素昧平生的人,却有着的那点文字机缘忘记了。他把我当陌生人那是应该的,可似乎也是以眼还眼,我也把他当做陌生人。

非常非常奇怪,我当时确实完全忘记了我改编过他那独幕剧的往事。好像过去并没有发生过那件事,好像过去我并不知道殷杨或扬帆这个人。我面前这个人只是我奉命来完成某个任务“公事公办”的领导。

一个人的行为,一时即便如何古怪,如何不可理解,但它们定有某种心理因素沉湎于潜意识,绝不可能是无缘无故无根无源从天而降,我回忆我当时把过去的那人那事突然全部忘记的原因有几点:我先是知道他是文化官员,我只是个小小文工团团员,因此,我和他已不复过去仅仅是文学作者身份;二是他要是那种热情奔放,一见如故的人,三句话两句话就如老朋友,那我可能对他自报家门,说我们本来是老文友。他既然和我保持距离,我也用不着高攀你,你伟大我也并不渺小嘛。再者当时那里名人济济,我是无名小卒,心理也自卑自尊交融在一起,这文化村不是我呆的,是名人大人物所在,我早早溜走的好,别沾人家的光。

全国解放后,扬帆是上海公安局长,有很多传奇式传说。后来忽又变成反革命,以后又平反了。人们只知道他是革命老干部,公安战线的英雄,很少人,特别年轻一代,都不知他还是一位戏剧家,中国话剧运动老前辈,我写这篇回忆文章,表示对他缅怀和致敬。