中国古代史研究型教学模式的理论探索与实践

2014-01-05展龙

展 龙

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

中国古代史是高校历史专业的主干课程和基础课程。当前,受诸种因素的影响,中国古代史教学中存在着教学观念落后、课程内容重复、教学方式单一、人才培养重理论轻实践等不足。因此,为了进一步提高中国古代史的教学水平和质量,积极改进教学内容、教学方式、培养模式、评价机制等势在必行。研究型教学模式(Research teaching mode)作为一种自主发现问题、研究问题和解决问题,以培养高层次、高素质、高能力创新型人才的教学模式,无疑是实现中国古代史教学模式改革创新的重要途径。但是,如何构建研究型教学模式,不同的学科具有不同的特点。目前,教育界探讨较多的是理工科的研究型教学,对于文科,特别是针对历史学科的研究成果极少。近年来,笔者秉承创新型教育的基本理念,从中国古代史教学的实施流程、课堂设计、评估体系等方面,尝试应用了研究型教学模式,积累了一些经验,取得了一定成绩。兹扼要总结出来,以飨读者。

一、从传统“知识型”向“研究型”教学模式转变的必要性

中国古代史的传统教学模式是一种知识型、传授式教学模式,强调以教师、教材、课堂为中心,知识的系统传授是其典型特征。在这种教学模式的熏陶下,许多学生死记硬背历史知识,高分低能的现象司空见惯。正因如此,探讨有效的教学模式一直是教育界思考的问题。研究型教学模式是针对以知识传授为主的教学模式提出的,是指融合学习与研究为一体的教学体系(Teaching system)。要改变当前中国古代史教学中存在的问题,就需要首先实现从知识型教学模式向研究型教学模式的转变。这既是革新中国古代史教学模式的需要,更是适应教育教学发展趋势,提高人才培养质量的需要。

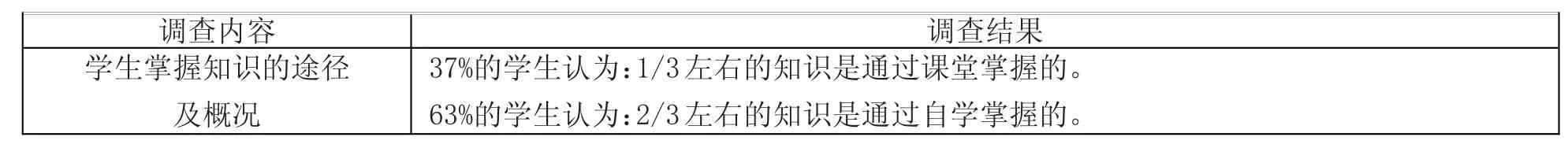

调查内容学生掌握知识的途径及概况调查结果37%的学生认为:1/3左右的知识是通过课堂掌握的。63%的学生认为:2/3左右的知识是通过自学掌握的。

?

其一,教育主体性趋势的要求。传统教学模式强调教师在教学中的中心地位,教师是知识的传授者,学生是知识的接受者。由于教师主宰课堂,传统教学在方法上是灌输和强制的,是一种非主体参与的教学方式。其间,学生虽然可以与教师进行互动交流,但大多是单向的,双向交流并不常见。长期以往,学生的发散思维及主观能动性就会受到抑制。笔者曾就学生学习的“主体性”(Subjectivity)问题做过调查,调查内容及结果如表所示:调查表明:一方面,从对学生掌握知识的途径及概况看,课堂教学实际难以完成学生掌握知识的全过程,利用课堂教学“授之以渔”显然对学生掌握知识更为有益。另一方面,学生对主体性教育表现出较大的参与热情,但传统教学模式却忽视了这一要点。研究型教学突出学生在教学中的主体地位,突出研究在教学中的重要作用。研究型教学模式的实施以探究为基础,强化自主学习、思考、创新、合作和表达能力,强化师生共同学习、探索和发现的能力。近年来,理论界强调主体性的意义,“主体性,已成为当今我国哲学社会科学领域的一面旗帜,一个纲领和一个口号”[1]。主体性教育重视学生的个性和自由,强调学生是教育的主体。历史学科知识和功能的社会化,需要历史的学习主体具有独立自由的人格,如此才能在历史与现实之间实现真正的理性思考,使学生掌握科学的历史观,把握研习历史问题的科学方法。

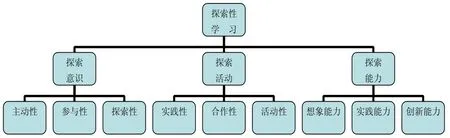

其二,提高教学质量的要求。传统教学模式注重系统知识的学习,知识教学的目标指导着教学的各个环节,每一个环节都渗透着对知识的传授。应该说,这种传统的知识获取型教学模式,已难以使中国古代史的教学达到学以致用的目的。相反,研究型教学则可以通过学生的“探索性学习”(Exploratory learning)顺利完成这个使命。它通过课前的问题引导、课中的知识构建、课后的课题探究、问题情境的设计等方式,培养学生的探索意识,促进学生的探索活动,提高学生的想象能力、实践能力和创新能力。具体结构如图所示:

当前,中国古代史的教学改革持续推进,成效显著,但教学理念、教学内容、教学方式等尚嫌“传统”。单就教学内容而言,仍缺乏清晰的主线贯穿、整体思维和针对学生研究能力的内容;同时,对于需要阅读文献、参与研究的学生而言,由于缺乏教师必要的指导,初萌的研究意识时常会受到冷漠而日趋淡薄。为此,研究型教学需要对课程设计进行必要的调整和完善,诸如让学生学会针对不同历史知识进行集中有效的研习;重视国内外学术动态,以开阔学生的学术视野等。

其三,培养创新型人才的要求。创新型教育旨在改变传统教育观念、教育手段,尤其要以培养学生的创新意识和创造精神为主。研究型教学是遵循当代教育发展的一般规律,与创新素质教育相适应的一种教学模式。但在中国古代史知识型教学中,学生时常被限制在教师和教材的范围内,被动地接受历史知识、历史概念和历史结论,独立的思维创新十分有限。对此,笔者曾对《中国古代史》课堂教学中存在的问题做过调查,如表所示:

?

调查显示:除了一些教学技巧需要改进外,突出存在的问题主要是课堂缺乏必要的互动交流、不注意培养学生的研究能力等。研究型教学主要是指教师以传授知识为基础,引导学生创造性的运用知识,自主地发现、研究并解决问题的方法。[2]中国古代史研究型教学是指教师在教学过程中创设一种近于史学研究的情景,引导学生发现和确定历史问题,学会裒辑、分析、甄别和提取有效信息,并运用相关知识探究问题。它不拘泥于某种教学策略,而是结合学生的认知能力以及学习对象的不同特点,借鉴并创造性地运用多种教学方法,引导学生学会研究型学习。这种教学模式打破了书本知识的约束,让学生参与历史的研究,给予学生更开放、自由、创新的思维空间。同时,研究的相对抽象性和复杂性特点,更能激发学生学习的兴趣,诚如杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)所言:“教学内容由具体而抽象,便于学生深入研究;学习内容复杂,联系着较大难度,有引人入胜的激励作用。”[3]

总之,研究型教学模式符合创新型社会对中国古代史教学的要求,它以类似史学研究的情境和方法,引导学生体会科学发现以及发明、创造的过程,并积极主动地发现问题、分析问题和解决问题,以达到获取知识、技能、情感与态度的全方位发展,特别是科学精神、探索精神和创新精神的发展。当然,研究型课堂教学要吸纳传统课堂的合理因子,给学科教学提供一次自我省思、提高的机会,从历史基础知识教学的角度,阐述改革传统教学模式的必要性、合理性和可行性,这为研究型教学模式的进一步探索创造了良好条件。

二、高校中国古代史研究型教学模式的实践过程

研究型教学模式注重学生的个性发挥,强调学生的主体性地位,通过学生的主动学习,灵活、充分地认识和应用知识信息;而教师则在退居次席之时,又充分发挥主导作用,以推动学生的主体活动能正常、有序、高效地进行。结合研究型教学模式的这一特点,以下着重对在中国古代史教学中开展研究型教学的实践流程予以梳理。具体流程如下:

1.准备环节:学会自学

自学阶段的目标是学生通过对教材及相关文献的阅读,掌握研究所必需的基础知识,进而形成对历史事物最基本、最一般的认识。由于课时有限,研究型教学必须减少课堂对基础知识的讲解时间,特别是学生能够读懂的史实、概念不必多讲。这就要求学生在课前能够掌握基础知识,特别是易懂知识。而上述问题的解决,是在一个相对独立且自主性较强的环境下完成的;为了提高学生独立学习的积极性和有效性,教师既要善于激发学生动机,还要帮学生制定自学计划,内容包括:设计符合学生实际水平的能力目标;课本史实阅读要求达到的识记目标;阅读相关参考文献。同时,还必须以相应的评价机制来督促和检查其自学的效果,推动其自学过程的有序和有效。

2.主导环节:研究设计

在研究型教学过程中,主导环节的核心是教师(导师制Tutorials),教师要对研究过程进行周密地设计和有效调控,以保证研究过程的有序进行。首先,教师指导解决“研究什么”“怎么研究”的问题。大学低年级学生的认知水平相对低下和历史知识的广博性,决定了研究容易陷入盲目和分散。因此,研究目标必须选择典型的、重点的、有意义的知识开展研究;同时大一学生的实际认知能力又要求研究目标要注重基础性、启发性,即通过一些典型史例的论证,逐步形成分析历史问题的方法和思维。因此,教师的任务就是能够有针对性地选择研究对象,确立研究目标和问题设计。通过研究对象的确立和研究问题的提出,最大限度引发学生的兴趣,推动学生去探究。其次,教师努力创设课堂研究的气氛,鼓励学生打破思维定势,敢于质疑陈说,勇于提出新见。当然,由于时间所限,教师须控制研究的节奏,并在研究实施初期给学生以研究方法的具体引导。

3.中心环节:主体研究

学生运用历史研究的基本方法,对研究对象开展主体性研究,这是研究型教学模式的中心。在此过程中,史料阅读是研究的前提,藉此学生可以对研究对象形成较丰富的感性认识,更容易激发创新思维和研究热情。继之,学生对所研究的问题加以论证,即通过材料阅读——归纳概括——比较分析——思考推理——得出结论的过程,形成对历史知识、历史概念的深度认识,从而实现知识掌握过程的渐进性和思维性。通过对历史问题的论证,学生初步尝试运用了各种史学方法,这不仅有利于把基本方法转化为学生的能力,实现充分的主体化,而且有利于对新问题、新观点的广泛关注和创新性认识。对此,笔者以明清史为例,初步对研究型教学中的主体实践活动做了初步探索,具体做法如表所示:在研究型教学实践过程中,应注意做到:一是师生互动,通过讨论方式,让学生参与到问题的设计中来,并借此让他们感知历史的意蕴和魅力;二是在完成基础知识讲授的前提下,在课堂讲授中适时穿插各种学术观点;三是比较学生的观点,然后加以评价;四是开列参考书目,并指导学生进行阅读,学写书评。五是研究方法可以灵活多样,诸如分组学习、主题研讨、读书报告、撰写论文等。六是在研究实践中,可以让学生自主设计课题、查找资料和选择表达方式,既要让他们逐步理解并进入学术世界,也要让他们独立思考,培养其独到的问题意识,良好的学术规范,体验创新的愉悦和艰难。

?

?

4.反馈环节:评价目标

随着教学模式的改变,成绩评价方式也应作相应的改革。考试和评估是检查中国古代史教学质量的基本途径,也是整个教学活动中不可或缺的环节。学生研究“得到了什么”“学会了什么”,需要有一个具有较高信度和效度的评估机制加以评价。研究型教学贯穿历史学科教、学、用于一体,因此评估必须从知识、能力、思维多角度设定目标。具体方式为:一是在讨论研究过程中,教师要在尊重学生意见的情况下,进行合情合理地分析、引导和监控。二是监控学生问题研究的创新性和规范性,并及时对学生予以指教和点拨。三是采取灵活的评价方式,弱化闭卷考核方式,强化研究论文、调查报告、课堂互动、案例分析、课件制作、小组合作等动态考核方式。通过多样化的考核,使学生真正做到自主学习和创造性学习。值得指出的是,在评价过程中,学生的反馈意见相当重要,它要求老师结合学生的反馈,不断反思教学过程,改进教学方式。

综上,研究型教学模式是培养学生学习能力、实践能力、创新能力行之有效的教学方法。上述研究型教学的实践流程,若以“教师”(主导)和“学生”(主体)为观察点和联结点,则呈现出以各种教学方法、教学方式、教学意义为联结点的结构示意图:

?

三、高校中国古代史研究型教学模式的理论思考

在中国古代史教学中积极倡导和开展研究型教学,是创新人才培养的重要途径,也是高等教育改革发展的基本趋向。但作为一种新型的教学模式,在中国古代史教学中应用研究型教学模式时,要尽可能地做到扬长避短,灵活应用。具体就是要注意以下几点:

1.在教学理念上,更新理念是研究型教学模式实施的重要前提。研究型教学的主要特点在于最大限度地引起学生对历史学科的兴趣,拓宽学生的学术视野,提高学生的创新思维,培养学生的研究能力。因此,教师首先要具有广博扎实的历史知识,对相关领域有较全面的把握,具有前瞻性的问题意识和科研意识。同时,因为研究型教学强调学生自主建构、自主研究,故教师要转变角色,通过各种方法对学生的学习加以“中介”(Intermediary),以使教师、学生和学习任务形成动态平衡。在此过程中,教师还要注意师生、生生之间的互动。建构主义学习观认为,有效学习的关键是具有不同学习水平和知识的学习者之间一种交互性的协作学习。[4]研究型教学模式要求历史教师在课堂上不忽略对“互动原则”(Mutual learning)的实践,应为学生多提供协作互动、学习交流的良好氛围。通过师生、生生互动合作研究,各种观点的碰撞,能激发学生的认知意识,使其思路更加活跃,观点更加明晰,对理论的认识更加深刻。这种互动合作学习和研究的环境,无疑有助于学生学习能力的提高。[5]

2.在教学内容上,研究型教学注重基础知识的学习。知识是能力的基础、创新的前提,只有掌握扎实的基础知识,才能推动能力的提高,否则研究就变成无源之水,无本之木。因此,实施研究型教学模式不能放松对中国古代史基础知识、基本概念的系统学习,应将学习、研究、实践有机的结合起来,在立足学生掌握基础知识的前提下,开展研究型教学可以更好地提高兴趣、培养能力、锻炼思维。同时,课堂讲授的内容应突出核心知识点,做到少而精,宽而新,留给学生足够的自学时间;研究目标要具有针对性,尤其注意对重点、热点、疑点知识的研究。当然,在此过程中,也会面对诸多问题,如讨论课、研究课和讲授课课时的分配问题等。

3.在教学方法上,研究型教学模式强调以学生为主体,但囿于低年级学生的知识基础、能力水平,中国古代史研究型教学应立足基础知识、基本能力和基础研究。一般性做法为:一是课前问题引导,即在新课讲解前,教师事先设计一个与新知识点密切相关的问题,在上课前公布出来,要求学生查阅相关资料,进行初步钻习。这种教学方法既省掉了某些无谓的讲解环节,又能加深学生对知识点的理解。二是课中知识导出,即教师在讲解某个知识点时,可即时设计提问,让学生做出回答,然后教师加以归纳点评。在此过程中,教师通过巧妙的设问将问题引导出来,能使学生更好地记忆、理解和运用知识。三是课后课题探究。教师需高度关注和探索课后学习的有效方式,一般的方法为:教师针对某一历史知识设计若干课题,让学生组建课题小组,查阅资料,加以论证,撰就成果。课后课题探究式学习,不仅可以让学生在体验中逐渐理解“授之以鱼”和“授之以渔”的差别,而且有助于提升学生运用知识的能力。

4.在教材设计上,从一元走向多元。在研究型教学实践中,专业教材的选择需要从一元转向多元。笔者的做法是:在为学生选用朱绍侯主编的《中国古代史》的基础上,仍然列出钱穆《国史大纲》、郭沫若《中国史稿》、翦伯赞《中国史纲要》、白寿彝主编《中国通史》、张传玺主编《简明中国古代史》、刘泽华等《中国古代史》、张帆《中国古代简史》等通史教材/论著作为参考书目,并适度引入《剑桥中国通史》、陈致平《中华通史》、傅乐成《中国通史》等国外、港台相关教材/论著。由于各种《中国古代史》教程及相关成果各具风格,这势必会引发有好奇心和创造力的学生对各种教材加以比较、思考和探索。除了教材/论著外,教师还需拥有独特的问题意识,换言之,教师的科研水平同样发挥至关重要的作用。

5.在课外时间的利用上,鼓励学生利用好课外时间进行补充性、探究性学习。完整的学习过程既包含课堂上的教师讲授、师生互动,也包含课余时间学生的预习、复习、讨论和研究。二者各有使命,课堂学习的任务是讲解一些知识,提供一些思路,总结一些结论,提出一些质疑;而课后学习的任务是补充一些资料,提出一些设想,深化一些认识。对于中国古代史研究型教学而言,两者不可偏废,任课教师需引导学生合理安排课内外学习,即对于一些基本知识,教师要引导学生课前查找资料,课后深化学习。此外,鼓励学生参加各类学术会议、学术讲座,开展读书活动,学作读书笔记,开展课题研究和社会调查等。

总之,在中国古代史研究型教学模式的实践过程中,须坚持以知识教育为基础,以能力培养为目标;坚持以教师为主导,学生为主体的教学形式;坚持在教学中贯穿问题意识、探讨意识、创新意识、能力意识。唯其如此,才能实现由传统型单一教学模式向研究型多元教学方式的转型,由灌输型向研究问题、探索问题的研究型教学转变,由教师主导向师生互动、共同探讨的教学方式转变,最终实现创新性人才培养的目的。

[1]袁贵仁.人的哲学[M].北京:工人出版社,1998:146.

[2]韦宝平.创新教育视角下的研究型教学[J].江苏高教,2003:(4).

[3]Jerome Bruner.The culture of Education[M].Harvard University Press,1996:117.

[4]Marion Williams,Robert Burden.Psychology for Language Teachers[M].Cambridge University Press,1997:40.

[5]Wilga Eivers.Interactive Language Teaching[M].Cambridge University Press,1997:4.