甘肃武威博物馆馆藏大藏经用纸的相关工艺研究

2014-01-05王欢欢程爱民王治涛马清林王昌燧

王欢欢 程爱民 王治涛 马清林 王昌燧

(1.中国科学院脊椎动物演化与人类起源重点实验室,北京,100044;2.甘肃武威雷台汉文化博物馆,甘肃武威,733000;3.北京停云馆文化投资有限公司,北京,100102;4.中国文化遗产研究院,北京,100029)

甘肃武威市古称凉州,位于河西走廊,是丝绸之路上的重镇,自古即为佛教交流传播中心,是较早从事佛经翻译的地区[1]。《魏书·志第二十》云:“有罽宾沙门昙摩谶,习诸经论。于姑臧,与沙门智嵩等,译《涅槃》诸经十余部”[1],这里的姑臧为古凉州辖区。武威地区曾出土大量西夏时期的纸质文书和佛经,而武威白塔寺还曾发现有明代汉藏文的纸质佛经。佛经的刊印、流传促进了当地造纸印刷业的发展[2-4]。

武威深厚的佛教基础为藏传佛教的传承提供了便利条件[5]。西夏时期,藏传佛教开始传入河西地区,至元明清三代达到极盛[6]。藏传佛教的兴盛使大量藏传佛教典籍得以传承,其中,最为著名的莫过于藏文大藏经,它是译成藏文的印度佛教原典和藏文佛教著述的总集,其编纂历时近7个世纪[7]。

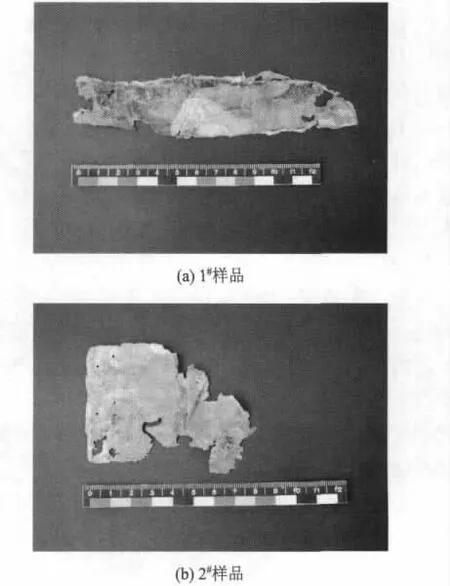

本课题研究的纸质藏文大藏经曾长期供奉于当地寺庙,直至解放后才由武威市博物馆统一收藏保管。这部大藏经卷帙浩繁,纵贯元明,颇具文献学、宗教学及历史学价值。本实验选择少量大藏经破损残片(见图1),利用光学显微镜、显微激光拉曼光谱、X射线荧光光谱和X射线衍射仪等多种手段进行综合分析,揭示其造纸原料、填料和工艺,探讨其纸张染色的方法与书写颜料的选择,评估该大藏经的保存状况,旨在从一个侧面反映河西地区元明时期宗教用纸的加工使用情况,并为大藏经的修复和保护提供有价值的信息。

1 实验

1.1 样品信息

图1为样品形貌。由图1不难发现,其粘连、虫蛀等损害和破损程度都较为严重。

图1 大藏经破损残片

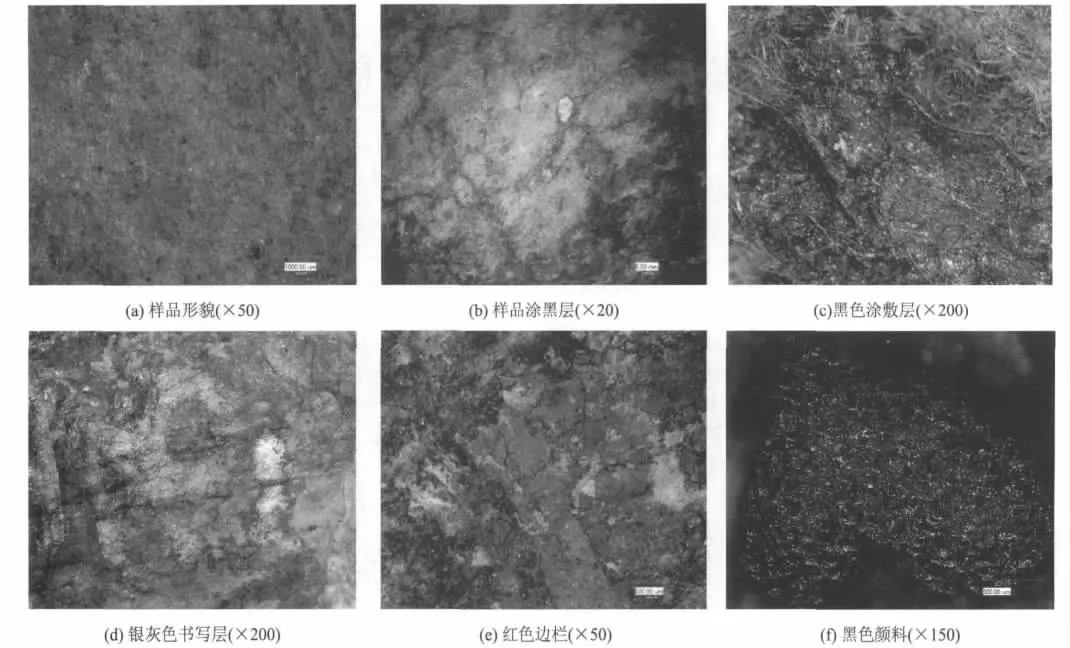

图2 样品在体视显微镜下的放大图

图2为样品在体视显微镜下的放大形貌。图2(a)显示,样品曾经蓝色染料涂染,未见明显帘纹;由图2(b)和图2(c)可见,部分染色层已剥蚀,露出黄色的底层,而黑色颜料涂敷于蓝纸上层;图2(d)表明,银灰色的经文书写于黑色颜料上;图2(e)显示,在黑色颜料上勾勒的红色边框已严重开裂和剥落,部分边框被黑色颜料覆盖;图2(f)为黑色颜料的放大形貌,似有金属光泽。

1.2 测试分析

采用碘-氯化锌染色法分析纸张纤维。具体步骤如下:用解剖针挑取少量纸张纤维,将其分散于载玻片上的去离子水中,滴入碘-氯化锌染色剂,用解剖针进一步分散,盖上盖玻片,使用VHX-600ESO型光学显微镜(日本KEYENCE公司)和LV100POL型显微镜(日本NIKON公司)进行观察。

采用 Eagle-3型能量色散荧光分析仪(美国EDAX公司)测试分析样品成分,实验工作电压和电流分别为40kV和150 μA,真空光路,用Vi-sion32软件处理采集的数据。

采用LabRAMHR 800型激光共焦拉曼光谱仪(法国JY公司)分析样品的拉曼光谱。在室温暗室操作,激发光源为K0=532 nm(YAG激光器)和K0=785 nm(半导体激光器),信号采集时间为20~400 s,累加1~2次,测试范围为100~4000 cm-1。

采用Miniflex衍射仪(日本理学公司)分析样品的物相组成,管压30 kV、电流15 mA,扫描范围5°~75°,扫描速度3°/min。测试时,将纸张直接粘贴在样品架的凹槽表面。

2 结果与讨论

2.1 纤维分析

图3为纸张纤维形态。图4为含有加工痕迹的纤维形态。这些形态皆清晰地反映了纤维的种属特性。图3(a)显示的纤维应为亚麻纤维,纵向表面有明显横节,无竖向条纹[8],其节纹呈现“X”型[9],且胞腔较小[10];图3(b)应为苎麻纤维形貌,宽窄不一,有明显胞腔和纵向条纹,加工后易分丝帚化[10](见图4(a)和(b));图3(c)为构皮纤维形貌,有横节纹,胞腔明显,纤维外壁有透明状胶质膜[10];图3(d)应为棉纤维,为扁平带状,有天然转曲特征[11]。综上所述,可以判定纸张中存在亚麻、苎麻、构皮及棉纤维。

作为对照,我们先用Arcgis Server发布数据进行测试,预切片估算实现约为43天,切片占用磁盘约40T。显然,虽然读取切片非常快速 (一般地,Arcgis Server读取切片仅需数十毫秒),但漫长的预切片时间和庞大的磁盘占用,并不适合此应用场景。

以前曾有学者认为这部大藏经用纸应为藏纸[12]。但是,藏纸的主要原料为瑞香科灌木及狼毒草[13],而本样品中并未发现此类植物纤维,说明样品原料与传统藏纸原料存在本质差异。前人的研究指出,与藏纸不同,西夏纸的原料一般为大麻、亚麻、苎麻、棉花、构树等[14-15]。武威曾是西夏的政治、经济、文化中心,同时还是重要的交通枢纽和中转站,其承继、延续西夏传统造纸技术似乎也在情理之中。纸张形貌表明,这种纸张相对较厚、无帘纹,应为浇造而成。西藏地区竹材缺乏,不得已采用麻布等为原料,经浇造并用石头磨光,故而纸张较厚可双面书写[16]。这一点与本研究的样品特征颇为类似。据此可推断,本研究的样品原料为当地传统的造纸原料,但融入了藏纸的浇造工艺。

杨海艳等[17]通过模拟实验发现,经过切割的纤维若发生断裂,其断裂处较为整齐,而通常采用的舂捣工艺,易使纤维膨胀而呈球状,经舂捣而发生断裂的纤维的断裂处如扫帚参差不齐。观察样品形貌不难得出,本实验分析的样品纤维既经切割,又经舂捣两重加工(见图4)。

2.2 填料及颜料分析

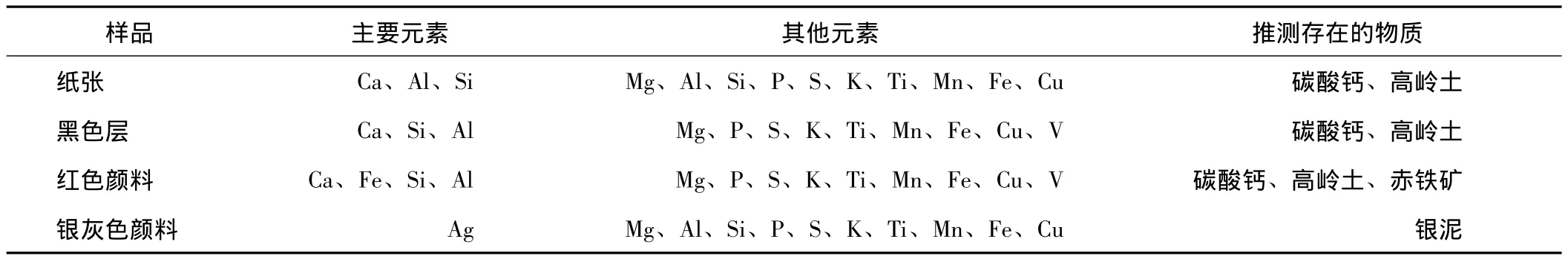

2.2.1 元素组成

表1为样品的元素组成。由表1可知,纸张中的主要无机元素为钙、硅和铝。其中,钙成分应源自造纸过程中纤维的石灰处理;铝与硅应源自纸张填料——高岭土。所分析的3种颜料皆位于纸张上层,分析时难免受到底层纸张元素的影响,即其较高的钙、硅、铝含量应为干扰所致。分析表明,受到干扰的黑色颜料组成与纸张相近,而这3种元素都不可能呈现黑色,由此推测,该黑色颜料应为有机颜料,仅借助X射线荧光分析无法获得碳元素的信号;除干扰元素外,红色颜料的致色元素应为铁,而银灰色颜料的致色元素应为银。

图3 纸张纤维形态分析

图4 含有加工痕迹的纤维形态

表1 样品的元素组成

银又名白金,自古即为贵重金属。经过磨细加工成为银泥,与金泥同为珍稀金属颜料[18]。唐朝释道世在《法苑珠林…卷二十·千佛篇第五之八结集部》记载:“当依我经本书写庄严,又随诸国所用不同,得传文字者皆可用之,唯除皮骨土书不得传写,自外树叶纸素金宝石铁等。并得用之。……迦叶佛时,震旦国(佛经中称中国为震旦国)之一人书大毗尼藏及修多罗藏,其修多罗经,银纸金书,毗尼律金纸银书”。这段文献表明,自唐代始,我国已经使用金银类材料抄写佛经。

图5为纸张样品的X射线衍射图谱。经检索并结合荧光光谱分析数据得知,纸张中存在高岭土和碳酸钙。高岭土的主要成分为硅铝酸盐(2SiO2·Al2O3·2H2O)。早在北魏时期,高岭土就已用于纸张涂布,以提高纸张白度、平滑度和吸墨性能[16]。古法造纸术中,造纸的纤维类原料需经过沤制、蒸煮、曝晒、清洗、切割和舂捣等工序,去除木素与果胶,提高纤维间的结合力,而煮料通常为石灰水(CaCO3)或草木灰(K2CO3)[16]。由荧光光谱分析可知,纸张样品的无机元素中,钙元素约占60%、钾元素约占10%,据此可推测该纸张样品的煮料为石灰水。需要指出的是,现有的分析难以判明元素钾是源自草木灰还是植物纤维。

图5 X射线衍射测试结果

图6 样品拉曼光谱图

2.2.3 拉曼光谱测试结果

将样品拉曼谱图与标准谱图比对后可以判定:纸张红色边框颜料为赤铁矿(见图6(a)),蓝色染料为靛蓝(见图6(b)),黑色涂敷层为石墨(见图6(c))。赤铁矿和靛蓝都是常用颜料,靛蓝在魏晋时期就已用于纸张染色[19]。

令人感兴趣的是石墨的使用。石墨是天然矿物,我国石墨储备丰富,居世界首位,集中分布于我国东部环太平洋构造带、康滇-龙门大巴-黄陵、祁连山-秦岭-淮阳、天山-阴山以及金沙江-哀牢山等5个成矿地带[20]。古代关于石墨的记载很多,宋朝苏易简在《文房四谱》中提及,《新安郡记》、《西征记》、《括地志》、《广州记》、《水经注》等作品中都有石墨的发现并用于书写的记载[21],然而,这些记载多集中于魏晋时期,正如晁氏在《墨经》开篇中所云:“古用松烟石墨二种,石墨魏晋之后无闻”[22]。其缘由大抵是石墨较为黏稠,有金属光泽而非纯黑,可塑性和书写的美观性都劣于炭黑类的松烟墨和油烟墨[23]。本研究中发现的石墨是一种涂敷材料,经石墨涂敷的纸张较为黏稠,颜料不易渗透,又具有美观的金属色泽,因而得以大量应用。这一事实表明,魏晋之后,石墨虽不再作为书写材料,但仍以涂敷材料被应用。

早在唐朝,先民已经采用金银材料书写佛经。考虑到金、银材料分别为黄、白色,不宜在黄或白纸上书写,故采用青纸书写[16]。本研究得到的结果与传统记载略有不同,即其银质材料并未直接在靛蓝染色的纸上书写,而是先将石墨涂敷于蓝纸上,再以银色材料书写。这无疑是该佛经的特殊之处。至于古凉州的佛经是否都具有这一特点,尚需大量分析工作和文献证据。

3 结 论

3.1 甘肃武威博物馆馆藏大藏经经文纸张原料有亚麻、苎麻、棉花及构皮纤维,这些纤维经过石灰蒸煮、切割与舂捣等加工处理。

3.2 经文纸张采用甘肃武威地区的传统原料,结合藏纸的造纸工艺制作而成。纸张以高岭土为填料,并经靛蓝染色;以天然矿物石墨材料涂敷纸张表面,其特色尤为显明。

3.3 经文纸张边框用赤铁矿绘制,用银泥书写经文。

3.4 本研究结果不仅揭示了甘肃武威博物馆馆藏大藏经的众多特殊之处,还为今后该批大藏经的修复和保护提供了十分有价值的信息。

致谢:感谢北京印刷学院施继龙副教授、研究生郝生财,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所杨益民副教授、罗武干博士、博士研究生穆艺在取样和实验中的帮助。

[1]魏收(北齐).魏书[M].北京:中华书局,1974.

[2]释僧祐(梁).出三藏记集[M].北京:中华书局,1995.

[3]甘肃省博物馆.甘肃武威发现一批西夏遗物[J].考古,1974(3):200.

[4]魏文斌,李明华,王 辉.甘肃武威市白塔寺遗址1999年的发掘[J].考古,2003(6):52.

[5]梁继红.西夏时期藏传佛教在凉州传播的原因及其影响[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2007(5):21.

[6]介永强.西北佛教历史文化地理研究[D].兰州:西北师范大学,2004.

[7]许红梅.藏文大藏经形成的历史概述[J].敦煌学辑刊,2007(1):140.

[8]赵向旭,王宜满,张世全,等.亚麻,苎麻,大麻纤维的鉴别研究[J].中国纤检,2010(15):65.

[9]方兆平,张 燕.用直观和微观法鉴别几种麻类短纤维[J].纤维标准与检验,1995(1):18.

[10]王菊华.中国造纸原料纤维特性及显微图谱[M].北京:中国轻工业出版社,1999.

[11]孙玉英,刘奕庄,安志源.用纤维外观特征形态结构测定麻棉混纺比[J].纺织学报,1987(9):36.

[12]卢亚军,苏得华,更登三木旦.凉州遗存藏文古籍考略[J].图书与情报,2006(6):126.

[13]索朗仁青,古格·其美多吉.西藏传统藏纸工艺调查[J].中国藏学,2009(2):60.

[14]牛达生,王菊华.从贺兰拜寺沟方塔西夏文献纸样分析看西夏造纸业状况[J].中国历史博物馆馆刊,1999(2):72.

[15]捷连提耶夫·卡坦斯基.西夏书籍业[M].王克孝,景永时,译.银川:宁夏人民出版社,2000.

[16]王菊华.中国古代造纸工程技术史[M].太原:山西教育出版社,2006.

[17]杨海艳,郭金龙,龚德才.古纸纤维形态特征与传统造纸工艺的对应关系[J].中国造纸,2011,30(12):32.

[18]蒋玄怡.中国绘画材料史[M].上海:上海书画出版社,1986.

[19]潘吉星.中国造纸史[M].上海:上海人民出版社,2009.

[20]苏易简.文房四谱[M].颍州:颍州文艺出版社,1987.

[21]传秀云.天然石墨矿物与储能材料[J].中国非金属矿工业导刊,2013,103(3):1.

[22]晁氏.墨经-夷门广牍影印本[M].上海:商务印书馆,1940.

[23]北京化工厂,北京化工学院理论小组.我国古代的炭黑生产及法家科学家的贡献[J].化学通报,1975(5):46.