柱 子

2013-12-31竹剑飞

竹剑飞

自己偌大的房子就住一个人,还是高楼,像吊在半空中。这算什么事吗?能安心吗?踏实吗?

从酒店出来已经八点多了,外面开始起雾,裹着风,有点寒意。路灯显得十分暗淡,像没有吃饱饭似地撑着,等待下锅的米。今天赵德根喝高了像一只好动的猴子,蹿上跳下,不厌其烦地和亲戚朋友一一打招呼,送他们上车,叮嘱路上要小心,注意行车安全。他站在酒店大厅门口,活像一个标准的保安,却把真正的保安晾在一边。

一辆又一辆车驶到大厅门口停下,载着人又从赵德根身边驶过。有时,他动作幅度大了一点,或者为了避让车子,就撞上旁边的柱子。他也只是笑笑,并友好地抱了一下,似乎对柱子特别有好感,有感情。一种难以割舍的感情。大厅门口那两根柱子倒挺宏伟,富丽堂皇,特地装饰过的,像要大过年似的,红红火火。赵德根无法合拢抱住这根柱子,即使年轻时有力气也抱不住。柱子太粗了。

他们问赵德根你行吗?能一个人回家吗?要不也送你一下?车子很快。车子已经发动了。赵德根挥挥手,不用,不用,我家就在旁边,拐弯就是,还是走着回去吧。赵德根是正宗农民,在田地里干了一辈子农活,现在什么活都不干了心里真的憋得慌,好像浑身的力气没地方用。园区建设,赵德根老屋拆迁,搬进了新区,算是城里人,住高楼。每天上下楼都是电梯,手指头轻轻地动一下就行了,要想看自家的田地那还得用望远镜(其实也没有田地了,都是高楼,厂房),赵德根就懒得下楼了,楼下也没什么好风景。赵德根整天整夜蜗居在楼里。

不一会儿,雾渐渐浓了,出乎意料,谁也想不到今夜会起雾,起大雾,还来得这么快。明天早晨肯定是一场大雾,范围很广的一场大雾,会影响航班和高速公路行驶。好在明天是休息日,大家都不用着急,睡个懒觉,等雾散去了再跑出去也不迟,该干嘛还是干嘛。一个人回家,似乎很孤单,也寒碜,但他心却活的,有点腾云驾雾,再加上一股子酒劲,好像真的要飘起来。身子骨很轻,思绪万千,像打开了一道闸门。这是在哪儿?总不会在田地里吧?赵德根习惯走在田地里,走在泥土地里,不会轧水泥马路,即使年轻时和老婆在一起也不会去轧水泥马路,更不会悠闲自得。街上行人已经稀少,大概起雾的缘故吧,都早早地回了家。车子也不多,都亮着防雾灯。今天这顿酒吃得有点兴奋,好像从来都没有这样过。量不多,只喝了一瓶黄酒,却刚好,够劲。能调动每一个细胞,每一根神经,一一活了。是复活了,像真的喝醉了酒。其实赵德根酒量还行,年轻时候两瓶黄酒不在话下,还能下田地干活。这一点点酒算不得什么。

本来,赵德根不想出去喝酒,感觉没意思,怕见人。最近几年来,他很少和人接触,别人也不会去打扰他,都怕见面。见了面说什么话好呢?似乎一切都是废话。

五年前,赵德根老屋拆迁,土地征用,根据规划这里将建高层小区。赵德根和乡亲们大都是原地搬迁,搬进了这个高层小区。拆迁的时候出了一点事。这也是人间常事,谁都想多赔一点钱,年龄都大了,或者想多拿一套房子。何况也没有完全公平的事情,都有猫腻,谁坚持到最后肯定会多补偿到一些钱。这是潜规则,大家都知道,连拆迁办的人也都这么认为,说有些人真是傻,就是傻。赵德根的儿子柱子就是不想搬走,他还想坚持,最好是最后一个签这协议,看别人都是拿了多少钱?或者拿了几套房子?儿子还说自己那些私自搭建的房子也应该算面积,按平方计算可以再拿一套房子。柱子想娶妻子,多一套房子就是钱,以后即使没了田地生活也没问题。柱子站在老屋面前,那是一幢两层楼房,半新旧,后面还有灶房、工具间和猪舍等,侧面有一排私自搭建的房屋,都租给了别人,每月都有收入。柱子就和拆迁队人员对抗起来,说看谁敢动一下。柱子护着私自搭建的那排房子,不让拆迁人员靠近。今天,拆迁队主要来拆那些违章搭建的房屋。柱子手里拿了一把铁锄,双眼怒瞪,活像张飞,不断地吆喝着。赵德根干农活是一把好手,柱子也不赖,都是老实巴交的本分人,常年跟泥土地打交道,各种农具都整合得锋利无比。

赵德根走过一个十字路口继续往前,其实他住的小区还是挺远,在城乡结合部,还要走一段路。虽是雾天,但有的人还是照样要出来,忙碌着。夜排档、音乐茶座、歌城还是挺闹猛的,不断传出高低声音,似乎没有受到什么影响。有些行业就是不会受金融危机影响,社会需求量很大。赵德根很少走出来,对这条街的两边看不懂,好像是从上个世纪突然冒出来的,有一种穿越的感觉,从老土穿越到了时尚。曾经,从乡村穿越到城市,却发现在城市里不大好混,还真想穿越回去。跟不上形势了,赵德根叹了一声,柱子肯定也跟不上。大哥,有人叫他。是一个打扮得妖里妖气的女人,站在街路边,看不出年龄有多大,反正比赵德根小。大哥,你有空吗?女人又叫,咱俩玩玩。女人盯着他直看,好像能看到他肚子里的花花肠子。叫大哥了就要玩玩,也不知道我的真年龄,赵德根想,年轻时候肯定会玩的,现在不行了。那女人几乎要走过来拉扯赵德根,咱俩唱首歌吧,便宜。反正是雾天,谁也看不清楚谁。赵德根浑身起了鸡皮疙瘩。

接近小区时,赵德根看到斜对面的那家小商店还开着,其实也没顾客,毕竟是雾天,就是老夫妻两人。赵德根常到那里去买一些日用品,还有酒。他喜欢喝酒,几乎每天都要喝一点。他对他们很熟悉,挺普通的两人,每天过着周而复始的日子。似乎无所求,却是实实在在。他们还没有休息,边整理货物边说说笑笑。也许在讨论子女和孙辈们喜欢吃什么?明天休息日会不会过来热闹一下?赵德根想。现在,赵德根挺喜欢热闹,喜欢人气,家里实在太寂寞了。赵德根常常一个人坐在床头边,半杯黄酒,一碟花生米,自言自语,有时跟桌子说话,有时跟墙壁说话,累了就躺一会儿,要熬到后半夜才心思安定。赵德根老婆死得早,留下一子一女,女儿出嫁了,就一个儿子。

走进小区,赵德根没有向自家那幢大楼直接走去,而是沿着墙壁向右拐,跌跌撞撞,似乎迷路了,或者根本就走不动,随时随地要倒下去。也就是在这里,赵德根记得很清楚,是这里。这里是原来的老宅基,生活了二十多年,仿佛人气还在。拆迁甲对柱子说,你有种你就往这里下手,狠一点。拆迁队来了一大批人,似乎甲是这次行动的队长。拆迁甲指了指自己的脑袋,又指了指柱子,就不信这个邪了。拆迁甲脑袋圆整,光滑。他剃了一个光头,像个大西瓜,明晃晃的。脑袋不断转动,好像有意在挑逗,嘲笑柱子。

小区有保安,只是躲在值班室里看电视,并没有露面注意到赵德根。露面干吗?外面又冷,还起着雾,谁还会出来?不会出事的。赵德根在小区里开始漫游,好像和谁捉迷藏,他在寻找。更像移动通信那样到处放电,引诱用户上钩,但赵德根却没有半点利润。那次拆迁赵德根可亏大了,都怪那把铁锄太锋利了,柱子的火爆脾气谁也拖不住,拦不住。这小子怎么会是这样呢?哪来的一股子野劲?他把拆迁甲当成田了,一块光滑的田,需要耕耘,播种。柱子种田是一把好手,又特别喜欢,像犁田那样下去了。只是地上都是血,而且越来越多。拆迁甲不吭一声地倒下去了。现在,赵德根有一间专门用来存放农具的房间,有铁锹、镰刀、扁担、筐、打谷机、石磨盘等,他舍不得抛弃,全部拿到高楼上了。看看也好,心里踏实。只是这些农具大多锈了,每件都是锈迹斑斑,难得有一两件还有灵气。他可什么农具都有,像民俗风情展览。每天,赵德根都要看上好几遍,这件农具拿起来瞧一下,还没放下又去拿另一件,恋恋不舍,就少了那把铁锄。整个房间都空落落的,还没有装饰,和毛坯房差不多。

这是高层小区,全部是15层以上高楼,赵德根住在最高层,放眼望去却什么都看不到。四周围也都是高楼,有三十多幢,密密麻麻,像一片穿天的小树林。走在下面倒像是一只井底之蛙,特阴凉,只看见眼前的那一小块天。事后,乡亲们都怪罪赵德根,说他笨,是井底之蛙,看问题没一点眼光,急什么?连儿子都搭进去了,真亏。赵德根想,谁有眼光?你们不是也一样吗?都是农民,只看见了田地。赵德根在小区里走了一圈,嘴里哼哼唧唧的,似乎在唱歌,也只有他自己心里明白。年轻时候,赵德根也喜欢唱歌跳舞,并且是积极分子,参加了村里的宣传队,是宣传骨干。每天吃好了晚饭,都要到村部去排演,宣传一些基本政策。这是任务。在宣传队里,赵德根就这么认识了柱子的妈。有时候,会有意无意地碰了她一下,还趁机拉了一下她的手,心里特别兴奋。次数多了,她会说正经一点,但表情却一点都不生气。赵德根就更加起劲了,反而更加不正经,油腔滑调。

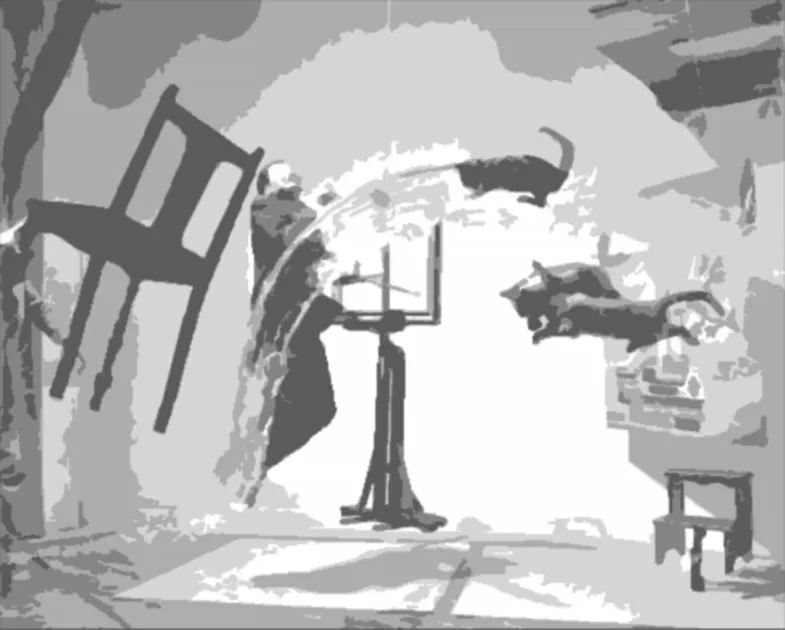

赵德根好像找不到进大楼的门,也许根本就摸不到自己居住的那幢楼。楼房看上去都一个样,像一根根柱子,高大的柱子,耸立着。外墙都挺漂亮的,涂了鲜艳的颜色,而且还五颜六色,像童话般吸引人。有人问他现在住哪儿?他会说和柱子住在一起。而且还一本正经,深怕别人不相信。那人就摇头,叹气,认为他傻了,疯了,受到打击实在太大了。赵德根住在东边,又是顶楼,遇到下雨天东墙上就会有雨水渗漏下来。不让种田,那就种花草吧,赵德根家成了花草世界。尤其是东边的那一间,满间都是花花草草,也掩盖了东面墙上的发霉斑点。赵德根很起劲,好像又回到了从前,和田地打交道。下雨的时候,他还收集渗进下来的雨水,变废为宝,变烦恼为快乐,像灌溉庄稼那样引雨水浇花,浇草。后来,他还进一步发挥了想象力,居然爬到屋顶上去了。那里风景特别好,至少比楼下没有阳光好,有利于万物生长。赵德根在一只只盆子里种了一些庄稼,像稻、麦子、毛豆、青椒、茄子、西红柿等,还乐此不倦,仿佛又生活在农村。现在,赵德根终于想明白了,心情也好了许多。他想回到五年前,回到那个家,一切都可以从头再来。拿多少房子都无所谓,赔多少钱也无所谓。也许柱子也不会这么傻,这么冲动。生活多么美好啊,有人会关心你,问你幸福吗?高兴吗?拆迁甲也会好好地说话,耐心地劝说,说仔细一点,把房子和款项都说清楚,说明白。赵德根又走了一圈,穿梭在柱子之间。雾很大,好像在半空中腾云驾雾,赵德根飘飘然。赵德根嘴里继续哼哼唧唧,像是青蛙叫。在酒席上,赵德根看见亲戚朋友们都是一家子人,老老少少,亲亲热热,心里不免孤单。他们都站起来向赵德根敬酒,关心他的身体和健康,而赵德根却只有一个人。自己偌大的房子就住一个人,还是高楼,像吊在半空中。这算什么事吗?能安心吗?踏实吗?柱子还在监狱里蹲着,不晓得哪年哪月才能回来住这高楼。他还愿意回来住吗?回到家乡?一个风和日丽的下午,在20 层高楼上,柱子和拆迁甲并排地坐在阳台上。旁边一只小桌子,上面放两杯茶水和一盘水果,四周摆满了花草。当然,还有一些盆栽的青椒、西红柿等。窗外有鸟叫声,那三十多幢高楼就是一片小树林,引来了欢乐,引来了笑声。他们成为了好朋友,真是不打不相识,居然还有这么多共同语言。都是农民嘛,心灵相通的。赵德根大叫一声,急走两步,夺下了柱子手中的铁锄,你要干吗?糊涂。柱子也愣了一下,看到爹惊恐的脸仿佛回到了现实。旁边的乡亲们也忙说,有话好好说。不再是旁观者,纷纷劝柱子放下铁锄,也劝拆迁人员要冷静。拆迁甲忙说,这就对了。他一看形势不大好,还是趁机自己先软下来吧,留有余地,以后再说。柱子和拆迁甲边聊天边喝着茶水,似乎很开心。那件事后,双方都有了一系列变化,关系反而向好的方面发展。柱子递了一只香蕉给拆迁甲,说,你那个脑袋瓜挺结实的。拆迁甲抚摸着自己的光头,说,能经得住你那把铁锄吗?鸡蛋碰石头。柱子说,你喜欢做什么事?没了田地,柱子就进厂打工,现在正在谈恋爱。他打算马上就结婚,多好的房子啊,不能空着。拆迁甲咬了一口香蕉,端起茶杯,喝了一口水。喉咙马上就顺畅了许多,像心情那样。拆迁甲还在忙拆迁事,从东边一直拆迁到西边,整天在工地上转悠,现在做事情谨慎了许多。柱子说,我倒喜欢种田,闲下来再看一会儿书。说完,柱子抬头仰望天空,那里刚好有一块蓝天。

赵德根走近一幢大楼,也不知道是哪幢,抚摸着外墙,叫喊着,柱子,柱子,这是柱子啊。