《老乞大》疑问句研究

2013-12-29高育花

摘 要:《老乞大》四个版本中的疑问句,以特指疑问句为最多,其次是是非问句,选择问句和反复问句相对较少。是非疑问句以使用句末语气词最为常见;特指疑问句疑问代词比较丰富,四个版本同一询问对象所使用的疑问代词大体一致,句末语气词的使用相对简单且频率很低;选择问句都是以带有语气词和关联词的句式为主,但语气词和关联词的种类都是随着时代的变迁越来越丰富了;反复问句中“VP-PRT-Neg”和“VP-Neg-VP”势均力敌,句中语气词十分常见。

关键词:《老乞大》;疑问句;对比研究;语言接触;语用

作者简介:高育花,女,文学博士,北京外国语大学中国语言文学学院教授,从事汉语历史语法研究。

基金项目:北京外国语大学世界亚洲研究信息中心资助项目“《老乞大》句法研究”,项目编号:1040-040814

中图分类号:H043 文献标识码:A 文章编号:1000-7504(2013)03-0137-08

《老乞大》1是研究近代汉语的重要资料,“语言跟直讲体十分接近,比直讲体还要口语化,更能反映当时北方汉语口语的真实面貌”[1][P1]。《老乞大》在不同时代有四个版本,分别是:《原本老乞大》(1418—1450年)、《老乞大谚解》(1670年前后)、《老乞大新释》(1761年)和《重刊老乞大谚解》(1795年)。本文对其中的疑问句进行动态的对比研究,以期管窥汉语疑问句从14世纪到18世纪的演变之迹。为行文方便,以下分别简称为《原本》、《谚解》、《新释》和《重刊》。我们将《老乞大》中的疑问句按形式特征分为四类:是非问句、特指问句、选择问句和反复问句。2

一、是非问句

四版本中是非问句累计共55例3,其中有疑而问的是非问句共41例,无疑而问的(反问句)是非问句14例。四版本基本一致的(包括个别词语不同,但句末语气词相同,基本上都用“么”;或句末均不用语气词)19例,约占是非疑问句总数的34.55%,不一致主要表现为:

1. 相同句义,不同版本均为是非问句,但句末语气词不同。此类情况累计共12例。

2. 相同句义,不同版本所用句类不同,有的是是非问句,有的是其他形式的疑问句,有的是陈述句,有的没有对应的句子。此类情况累计共24例。

1.1 句末使用语气词的是非问句

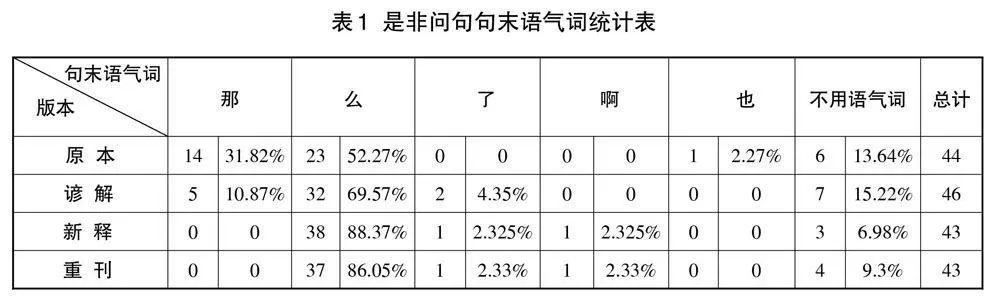

四版本是非问句句末语气词有“那、么、了、啊、也”五个,具体使用情况见表1。

可以看出,句末语气词“那”随着时间的推移,呈现出明显的下降趋势,最后完全消失,而“么”则呈现出明显的上升趋势。曹广顺指出:句末语气词“那”,魏晋始现,直至元代仍广泛使用,明代以后走向了衰亡,取而代之的是“么”。[2](P161-169)但通过对《老乞大》四版本的考察(见表1),我们发现,代表元末语言的《原本》是非问句句末语气词“那”已呈现出较为明显的衰亡迹象。这可能与“那”和“么”在是非问句里面所表示的语气差异有关:“那”较直切,“么”较柔和。[3](P13)而在《老乞大》这种特殊题材的是非问句中,说话者更愿意选择表示商询语气的“么”。

另外,《原本》、《谚解》句末用“么”,《新释》、《重刊》相应句式用“啊”的1例。即:

(1)却是王大哥,多时不见,好么?好么?(《原本》《谚解》)

王大哥来了么?久违了,好啊?(《新释》《重刊》)

太田辰夫指出:清代出现的句末语气词“啊”由句末语气词“阿”和“呵”合成,所表语气很弱。[4](P339)这可能也是“啊”在《新释》、《重刊》是非问句中出现频率极低的主要原因。

在《原本》中,句末语气词“也”用于是非问句的仅1例(“了2”没有用例),但并非用在普通是非问句中,而是用在表反问的是非问句中,确认事态的变化。其他三版本中,与之对应的句式句末语气词均已改称“了”。即:

(2)阿的不李舍来也?(《原本》)

那个不是李舍来了?(《谚解》《新释》《重刊》)

这也从一个方面证明了元代北方汉语中“了2”还没有完全成熟。

1.2 句末无语气词的是非问句

四版本中,是非疑问句句末不用句末语气词

的,《原本》6例,《谚解》7例,《新释》3例,《重刊》4例,四版本相应句式句末均无语气词的是非问句仅1例。

吕叔湘指出:是非问句在口语里可以单用语调来表示,但多数是非问句在句末加疑问语气词来表示,或兼用句中语气词。[5](P283)《老乞大》为数不多的无句末语气词是非问句中,有近一半使用了句中语气副词“敢”、“偏”等,从而使没有句末语气词的是非问句具有了更明显的商询或反问的语气。

二、特指问句

四版本中特指疑问句式累计共224例,其中有疑而问的特指疑问句式累计共153例,无疑而问的特指疑问句式71例。四版本基本一致的(疑问代词相同,句末语气词相同)119例,约占整个特指疑问句的53.13%。不一致主要表现为:

1. 相同句义,不同版本均为特指疑问句式,仅句末语气词不同的累计35例;仅疑问代词不同的累计13例;疑问代词、句末语气词均不相同的累计12例。

2. 相同句义,不同版本所用句类不同,有的是特指疑问句式,有的是陈述句,有的没有对应句子。此类情况共计45例。

2.1 疑问代词使用情况

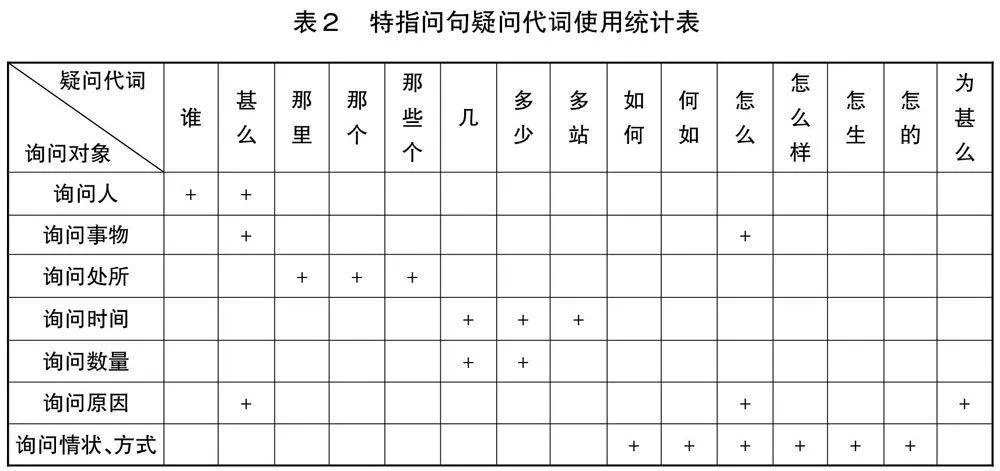

四版本疑问代词的使用情况见表2。1

《老乞大》四版中询问人的疑问代词有两个:一个是“谁”,在句中用作主语、宾语和定语;另一个是“甚么”,在句中作定语。《老乞大》四版中询问处所的有“那里”、“那个”、“那些个”三个,“那里”、“那些个”在句中作宾语,“那个”在句中用作定语。例如:

(1)恁在东京城里那些个住?(《原本》)

你在辽东城里那些个住?(《谚解》)

你们在辽东城里那里住?(《新释》《重刊》)

“那里”询问处所于晚唐五代已有使用,“那些个”询问处所则是在元代才有的用法,现代则仍保留在了一些北方方言中。[6][P164]从例(1)我们可以看到:《原本》、《谚解》中的“那些个”,到《新释》、《重刊》中,均已被改成了通语中的“那里”。我们同时也调查了清代其他近五十部作品,未见一例“那些个”用来询问处所的用法。所以我们认为,《新释》、《重刊》中的这一改动应该是修订者为了保证教材语言的普适性而刻意为之。

《老乞大》四版中询问时间的除“几”、“多少”外,还有一个“多站”,共出现3次,且基本只出现在《新释》(3次)和《重刊》(2次)中。例如:

(2)你从几时离了王京?(《原本》《谚解》)

你多站从王京来的?(《新释》《重刊》)

明清时期白话小说中,用来询问时间的“多咱”使用比较普遍,仅《金瓶梅词话》中就有29例,《醒世姻缘传》中6例,但在我们所检阅的同时期近五十部白话作品中,“多站”仅5例,且均出自《新释》和

《重刊》中。因此,我们推测,《老乞大》中的“多站”即明清时期流行较广的“多咱”,由于编者的母语并非汉语,而“咱”又与“站”读音相近,因而误写成了“站”,这可能是学习者从入门到掌握汉语的过程中不同阶段的反映。

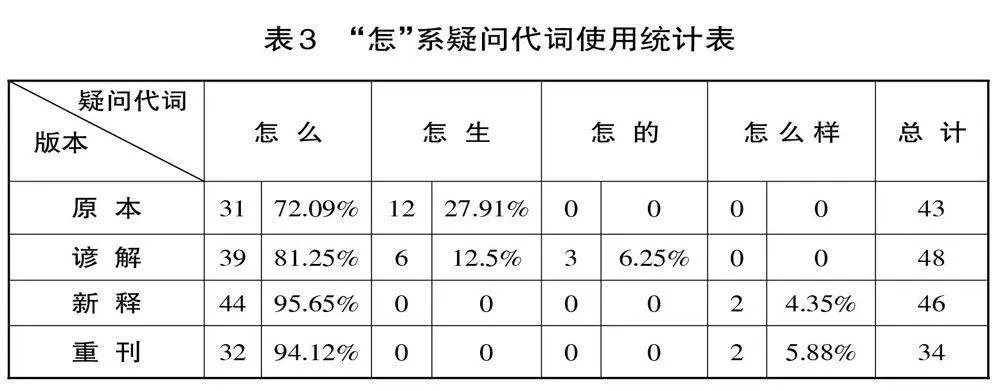

《老乞大》四版中“怎”系疑问代词使用很多,主要有“怎么、怎生、怎的、怎么样”,用来询问事物、原因和情状方式。具体使用情况见表3(见下页)。从表3中我们可以看出疑问代词“怎么”在《老乞大》四版本中都占着绝对的优势地位。另外,“怎么”的句法位置灵活,既可用在动词前,询问原因、情状方式,也可用在动词后(这是现代汉语里没有的用法),相当于“做什么”。疑问代词“怎生”仅在《原本》和《谚解》中有所使用,且使用频率远远低于“怎么”,用来询问情状、方式,句中位置也比较灵活,但大多用在动词前,极个别可用在句末。“怎的”是在疑问代词“怎”后加上词尾“的”形成的,询问事由或情状,元明时期较为多见。但在《老乞大》四版本中仅《谚解》中出现了3例,其他三版本均未使用。即:

(3)怎生是撤签背念害?怎生是免帖?(《原本》)

怎的是撤签背念害?怎的是免帖?(《谚解》)

怎么样是撤签背念害?怎么样是免帖呢?(《新释》《重刊》)

(4)这般精土炕上怎生睡? (《原本》)

这般精土炕上怎的睡? (《谚解》)

这纯土炕上怎么睡? (《新释》《重刊》)

从上面例句中我们可以看出“怎生”分别与“怎的”、“怎么样”、“怎么”相对应,这也正与“怎”系疑问代词的发展基本契合,即“怎么”出现最早(晚唐),直至现代汉语中都是一个高频疑问代词,“怎生”、“怎的”、“怎么样”虽然出现时间不一致,但因其用法、分布与早前的“怎么”基本重合,所以使用频率一直偏低。

2.2 句末语气词使用情况

四版本特指疑问句句末语气词有“呢”、“来”、“来着”等,具体使用情况见表4。

通过表1和表4的对比,我们可以看出,《老乞大》特指疑问句句末语气词的使用不仅频率低,而且相对单一、集中,主要是句末语气词“呢”在《新释》中的使用。“呢”元明开始出现,清代以后广泛

运用,不过同为清代版本的《重刊》特指疑问句句末语气词“呢”的使用却不及《新释》的五分之一,这应该也是其语言相对保守的一个反映。另外,四版本中句末语气词“么”基本功能和现代汉语

(书写形式为“吗”)一样,就是传疑。

四版本中,特指疑问句句末用“也”的3例,用“了”的4例。例如:

(5) 恁两个到这里多少时也?(《原本》)

你两个到这里多少时?(《谚解》《重刊》)

你两个到这里多少时了?(《新释》)

以上例中的“也”表示对事态变化的确认,相当于现代汉语的“了2”。从用例中我们也可以看出直至元代,北方汉语中的“了2”仍未发育成熟。

四版本中语气词“里”、“啊”的使用也非常少,均出现在特指问句形式的反问句中。例如:

(6)钞呵与你好钞,买行货的那里将便与钞里?(《原本》)

银子与你好的,买货物的,那里便与见银?(《谚解》《重刊》)

银子与你好的。从来买货物的,那里便有现

银子呢?(《新释》)

例(6)中的“里”表达的并不是传疑,而是指明实事而略带夸张,《新释》中替换为“呢”的语言事实,也在一定程度上验证了时贤的观点,即清代以后“呢”已经部分吸收了“哩”的功能。[7][P302]

三、选择问句

四版本中的选择问句累计15例,根据选择枝的性质,我们又把选择问句分为一般选择问句和特殊选择问句两类。1

3.1 一般选择问句

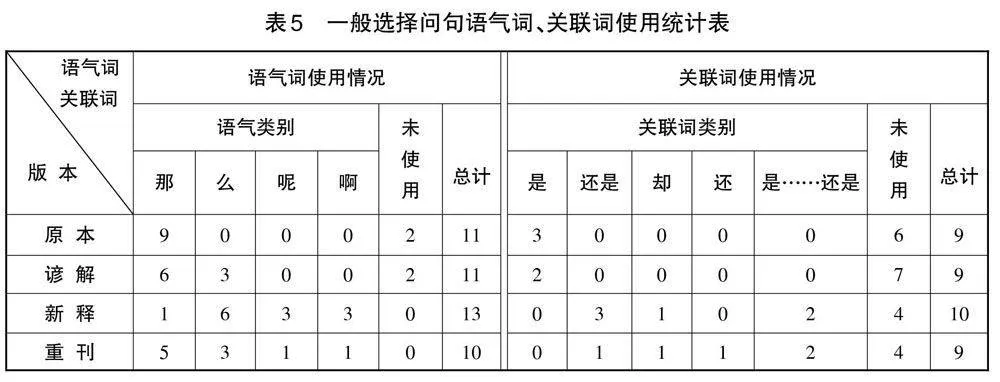

一般选择问句可包括语气词、关联词和选择枝三项构成要素。《老乞大》一般选择问句累计11例,语气词、关联词具体使用情况见表5。

下面我们分别从语气词和关联词两个方面的使用情况加以讨论。

3.1.1 A,B式

此式的特点是并列选择的各项之间没有关联词,句末也没有语气词。《老乞大》四版本中这类选择问句仅2例,选择枝均为语义上有相对关系的形容词。

3.1.2 A(+语气词),B(+语气词)式

此式的特点是没有关联词,但选择枝后有语气词,《老乞大》四版本中共8例。其中,前一选择

枝后有语气词的5例,语气词是“那”、“么”;后一选择枝后有语气词的1例,语气词是“么”;每一个选择枝后都有语气词的2例,语气词是“么”、“啊”、“那”。例如:

(1)这契写时,一总写那,一个家分开著写?(《原本》)

这契写时,一总写么,分开着写?(《谚解》)

写这契,大家一总写么,分开写?(《新释》《重刊》)

(2)这三个伙伴是你亲眷么,与你同来的啊? (《新释》《重刊》)

(3)客人,你要南京的那,杭州的那,苏州的那?(《谚解》)

现代汉语中选择问句的结尾可用“呢”,但不能用“吗”,而在《老乞大》中,作为“吗”前身的“么”却可以出现在一般选择问句末尾。我们调查了其他五十部元明清时期的白话语料,均未发现“么”

出现在一般选择问句中的用例。我们推测,《谚解》、《新释》、《重刊》中之所以会出现这种情况,可能和修订者的语言水平有关。明清时期语气词“么”在是非问句中已经占据了绝对优势,而一般选择问句的选择枝与是非问句的表现形式基本一致,因此,这些母语不是汉语的修订者就把这种语法现象推而广之到了选择问句中。研究表明,作为第二语言习得者,“泛化”现象的出现非常普遍。据此,我们有理由相信,“么”出现在一般选择问句中,不是当时语言现实的反映,而是第二语言习得者在语言运用中“泛化”的结果。

3.1.3 关联词+A(+语气词),关联词+B(+语气词)

此类句式的特点是选择枝前有关联词,语气词可有可无。《老乞大》四版本中这类选择问句共

10例。其中,仅有关联词,整个句子无语气词的2例;既有关联词又有语气词的8例。关联词主要有“是”(单用3例)2、“还是”(2例)、“却”(单用2例)、“还”(单用1例)、“是……还是……”(2例)。语气词主要有“那”、“么”、“啊”、“呢”。例如:

(4)你这般学汉儿文书时,是你自心里学来,你的爷娘教你学来? (《谚解》)

(5)你这样学中国人的书,是你自己要去学来啊,还是你的父母教你去学的么? (《新释》《重刊》)

(6)这参是好那歹?(《原本》)

从表5和上面的分析和讨论中我们可以看出,《老乞大》一般选择问句以关联词与语气词的配合使用最为常见。从四版本的对比看,《原本》中的一般选择问句语气词和关联词的使用相对单一,语气词仅“那”,关联词仅“是”。而且关联词的使用频率很低,仅占《原本》整个一般选择问句(11例)的18.2%。《谚解》中语气词的使用频率没有变化,但出现了新的语气词“么”,关联词的使用基本情况未变。到了《新释》、《重刊》中,不仅语气词的使用丰富了,从早期一枝独秀的“那”发展为“那”、“么”、“呢”、“啊”平分秋色(尤其是《新释》中);关联词的使用情况也发生了较大变化,不仅出现了新的关联词“还是”、“却”、“还”,还出现了“是……还是……”配合使用的情况。《老乞大》四版本选择问句的发展变化表明,一般选择问句均以选择枝后出现语气词为主,而且语气词越来越丰富;同时,关联词的使用频率呈现出上升趋势,且种类也越来越丰富。pmhYhPJRzlHWJa39+zoXww==有学者指出,一般选择问句是否带有语气词,与文献的文白程度、选择问句本身的句式特点有一定关系。不带语气词的一般选择问句,其选择枝一般都是简单句子形式或单、双音节词语的并列式,而带有语气词的选择枝,其所处的句子的结构形式上往往较为复杂,句子音节数目较多。[7](P460)但据我们考察,《老乞大》四版中选择枝带语气词的句子则多为简单形式,我们认为这可能与文献的文白程度无关,而与文献的题材有关。《老乞大》是一部以经商活动为主题的教材,多用征询语气是商业活动的一大语用特点,即使是选择问句,句末加上语气词后,其语气就会变得更加温和,因此《老乞大》四版本虽然历经时代的变化,但一般选择问句仍然都保留了这一语言特色,当然具体语气词还是随着时代的变化发生着变化。

3.2 特殊选择问句

特殊选择问句式指前一选择枝有确定的内容,后一选择枝则是疑问代词“怎么”、“什么”,是开放性的;前一选择枝一般有否定词。这类选择问句通常带有较强的反诘意味,但从句子形式上来看,则仍应是选择问句。《老乞大》中这类选择问句共4例(如果考虑到语气词的异同,则为5例)。例如:

(7)你高丽田地里无井那,怎么?(《原本》)

你高丽地面里没井阿,怎么?(《谚解》)

(8)俺不打火,喝风那什么?(《原本》)

此类句式大多出现在《原本》中,《谚解》本只保留了其中的一部分,到《新释》、《重刊》中均已被其他句式所替代。关于这类句式,前辈时贤论述较多1,大都认为此类句式在宋代共同语中消失之后,在元代又重新出现,一方面可能和方言与共同语的此消彼长相关,另一方面可能也与语言接触有关。

四、反复问句

反复问句也称正反选择问句,是一种特殊的选择问句,“一般的选择问句要对方在X与Y直接选择一项作为回答,反复问句则是让人在X与非X里选择一项作为回答”[8](P10)。因此,学界在研究选择问句时经常把反复问句与一般选择问句(即本文的选择问句)并列起来进行研究。

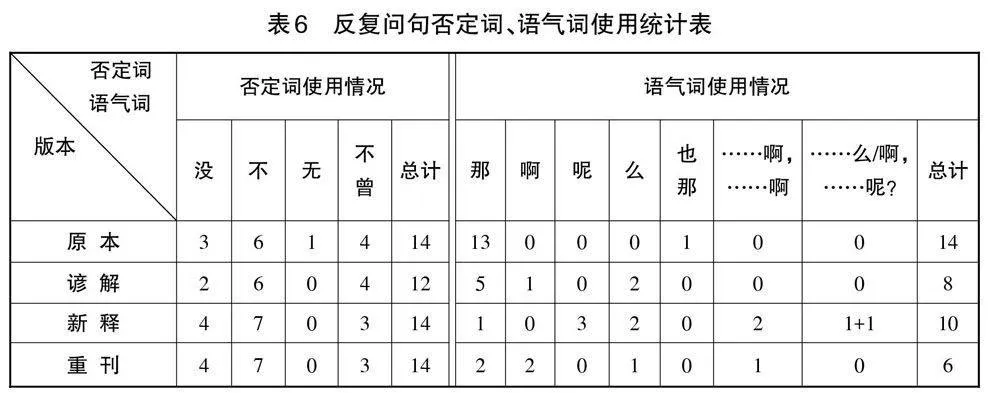

《老乞大》中反复问句累计16例2,有两种基本形式:VP-PRT-Neg和VP-Neg-VP(PRT:语气词;Neg:否定词)。《老乞大》四版本中否定词和语气词的具体使用情况见表6(见下页)。下面我们对《老乞大》中两种基本形式分别加以讨论。

4.1 VP-PRT-Neg式

《老乞大》该式累计8例,其中否定词为“不曾”的4例,否定词为“没/无”的4例。7例中动词与否定词之间大都有起延缓语气作用的语气词(尤其是《原本》,无一例外),语气词分别是“那、阿、也那、么”等,其中还出现了“疑问副词‘可’-

VP-Neg”(1例)的用法。例如:

(1)主人家,饼了也那不曾? (《原本》)

主人家,饼有了不曾? (《谚解》)

主人家,饽饽有了么不曾? (《新释》)

主人家,饽饽有了不曾? (《重刊》)

有学者指出,反复问句VP-PRT-Neg式“在宋代禅宗语录中还时能见到,但元明以后消失,可见是带有一定时地特征的语法形式”[7][P467]。学界普遍认为,《原本》的语言在很大程度上反映的是元代北方汉语的情况。因此,无论是从时间还是地域上看,《原本》的反复问句VP-PRT-Neg式都不符合上述规律,我们猜测,这可能还是和题材相关,和反复问句VP-PRT-Neg式的语用特点有关。

4.2 VP-Neg-VP式

《老乞大》该式累计12例,具体结构形式有“V-Neg-V”(5例)、“A-Neg-A”(1例)、“VO-Neg-V”(4例)、“VO-Neg-VO”(2例)。否定词为“不、没”,有些句子“VP”与“Neg-VP”之间及句末有语气词(“啊、那、呢、么”),另外还有1例“VP”与“Neg-VP”之间出现了关联词。例如:

(2)那朋友如今赶的上啊,赶不上啊?(《新释》)

那朋友如今赶上赶不上啊?(《重刊》)

(3)有辘轳没有?1(《新释》《重刊》)

从上面的例句我们可以看出,充当VP的成分大多比较复杂,光杆动词形式的较少(仅“有”、“打”2个),其他多为述补结构、状中结构。

余 论

《老乞大》四版本中的疑问句以特指疑问句为最多,其次是是非问句,选择问句和反复问句相对较少。是非问句以使用句末语气词最为常见,其中句末语气词“么”占绝对优势;特指疑问句疑问代词比较丰富,四版本同一询问对象所使用的疑问代词大体一致,句末语气词的使用相对简单且频率很低;选择问句四版本都是以带有语气词和关联词的句式为主,但语气词和关联词的种类都是随着时代的变迁越来越丰富了;反复问句中“VP-PRT-Neg”和“VP-Neg-VP”势均力敌,句中语气词常见,尤其是《原本》,无一例外,《新释》中,不仅句中出现语气词,句末出现语气词的用法也相对较多。

通过四个版本的比较研究,我们发现,在探讨《老乞大》四版本语言的发展变化以及某些特殊语言现象(主要是与同期语言表现形式相抵牾现象)的产生原因时,我们不仅要考虑到因时代变化而引起的词汇兴替、蒙汉语言接触、第二语言习得者的偏误等相关因素,可能也需要从语用角度出发,充分考虑到其作为口语教材所需的普适性及课文内容的特殊性。

参 考 文 献

[1] 李泰洙. 《老乞大》四种版本语言研究[M]. 北京:语文出版社,2003.

[2] 曹广顺. 近代汉语助词[M]. 北京:语文出版社,1995.

[3] 李崇兴,祖生利,丁勇. 元代汉语语法研究[M]. 上海:上海教育出版社,2009.

[4] 太田辰夫. 汉语史通考,江蓝生,白维国译[M]. 重庆:重庆出版社,1991.

[5] 吕叔湘. 中国文法要略[M]. 北京:商务印书馆,1990.

[6] 冯春田. 近代汉语语法研究[M]. 济南:山东教育出版社,2000.

[7] 蒋绍愚,曹广顺. 近代汉语语法史研究综述[M]. 北京:商务印书馆,2005.

[8] 朱德熙. 汉语方言里的两种反复问句[J]. 中国语文,1985,(1).

[责任编辑 杜桂萍 马丽敏]