商业银行次级债券发行与银行可持续经营能力相关性研究

2013-12-29李鹏

摘要:本文选择了12家商业银行2004-2011年的样本数据,运用固定效应面板模型,就商业银行发行次级债对可持续经营能力的影响进行实证研究。结果显示,商业银行发行次级债对资本利润率、资本充足率都产生了正向影响,并且降低了不良贷款率,在一定程度上提高了可持续经营能力。

关键词:商业银行 次级债券 可持续经营能力

根据2012年我国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》,自2013年起,合格的非普通股资本工具必须含有减记条款或转股条款,现存次级债将逐年减记。新政策对商业银行今后次级债的发行是否会产生影响?发行次级债与商业银行可持续经营能力之间关系如何?本文将运用固定效应面板模型,对两者的相关性进行研究。

我国商业银行次级债发行现状

2003年12月,我国银监会发布《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》,决定将符合条件的次级债计入银行附属资本。当月,兴业银行发行了国内第一笔商业银行次级债。截至2012年12月10日,我国商业银行共发行次级债10729.6亿元(见图1)。

从发行规模来看,次级债的发行人主要为国有商业银行、股份制商业银行以及部分城市商业银行,其中工行、农行、中行、建行及交行5家银行发行规模占比达70%以上。从期限来看,主要集中于10-15年,其中,在存续期内设定前提条件的提前赎回选择权。从发行方式来看,从最初采取定向发行模式逐渐转变为目前的承销团模式。从票面利率来看,以固定利率债券为主,浮动利率债券占比较小,基准利率为银行存款利率或银行间市场利率。次级债在银行间市场发行,且多为金融机构相互持有。

商业银行次级债的作用分析

次级债券的推出,一方面对商业银行补充资本起到了积极作用;另一方面,丰富了债券品种,推动了债券市场的创新。

长期以来,由于我国存款利率上限受到严格管制、资本市场发育程度较低、超额存款准备金利率较高,商业银行的资金来源主要被动地依赖存款。次级债作为长期主动负债工具,在补充商业银行资本金的同时,也利于商业银行加强和完善主动负债管理。借助主动负债管理工具,商业银行能够更好地实现结构性对冲,防范和控制利率风险、流动性风险。次级债的发行有利于改善资金来源结构,转变资产带动负债的经营模式,进一步增强规模扩张下的自我约束激励。

2011年,银监会发布了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》。新监管标准实施后,正常条件下系统重要性银行最低资本充足率要求为11.5%。因此,出于稳健经营的需要,许多银行通过发行次级债的形式来补充附属资本以实现较高的资本充足率。与采用股权融资补充资本金相比,由于制度上对于包括增发和定向增发在内的股权融资方案有较为严格的要求,并且受资本市场行情影响较大,而次级债具有发行简便、快捷、低成本等诸多优势,因此成为补充附属资本和提高资本充足率的重要手段。在核心资本充足的情况下,通过发行次级债券适当增加附属资本,有利于提高股东的回报率,改善资本结构,拓宽银行业务规模,提高风险承受能力和业务发展后劲,增加对投资者的吸引力。

此外,次级债作为一种有效的融资方式,融资规模大、期限长,直接满足了商业银行业务周期长、发展多元化的需要,增强了银行的资金流动性。而且商业银行在发行次级债后,必须进行较严格的信息披露,接受债券评级和信用跟踪评级。投资者通过对银行经营情况的分析,将间接对债券的二级市场价格产生影响,这将对商业银行的管理层形成外部监督,有利于公司治理的改善。

但商业银行发行次级债券也可能存在一定的负面影响,如可能会加大银行的长期财务成本压力,导致银行利润下降,可能造成银行业整体资本量虚增等。

商业银行次级债发行与经营能力的关系

(一)指标选取

本文运用面板数据对发行次级债与商业银行可持续经营能力之间的关系进行实证研究。由于银行发行次级债的历史较短,样本数据不足10年,本文选择12家商业银行12004年至2011年的数据2作为样本数据。采用面板数据分析的优势在于,不仅可以扩大样本量,同时可以增加自由度,减少了自变量间的多重共线性影响(Hsiao,2003)。

在指标的选取上选择银行资本利润率R、存贷款比率L、不良贷款率B、资本充足率C、净利润增长率F,这5个指标分别从盈利性、流动性、安全性、竞争力与发展能力方面反映银行的经营情况,在一定程度上体现了银行的可持续经营能力;另外,选取了能够代表商业银行次级债发行规模的数量指标Q。所有的指标除不良贷款率B以外都采用对数值。

1.盈利性指标

实现利润最大化既是商业银行充实资本、增强实力、巩固信用、提高竞争能力的基础,也是股东利益所在。目前评价银行盈利能力的指标比较多,因为要研究银行发行次级债与银行经营能力的相关性,主要是通过资本的补充间接影响银行的盈利能力,因此本文选择资本利润率R,该指标反映了银行资本的获利能力。

2.流动性指标

保持适当的流动性是商业银行稳健经营的前提。本文运用存贷款比率(贷款余额/存款余额)L对商业银行的流动性状况进行实证分析。

3.资产质量指标

资产质量是衡量商业银行竞争力的一个重要方面。一般贷款在其资产中所占比重最大,贷款质量的高低不仅在微观上会影响银行自身的安危,而且在宏观上对一国的金融体系乃至国民经济的正常运行都会产生巨大影响,本文采用不良贷款率B对资产质量进行分析。

4.发展能力指标

商业银行经营状况良好,其利润增长就快,因此,净利润增长率是反映银行发展能力的重要指标。净利润的多少反映了商业银行的经营效益,而净利润增长率代表银行当年净利润比上年净利润的增长幅度,指标越大代表企业发展能力越强。因此,本文采用净利润增长率指标F分析我国银行业发展能力。

5.竞争力指标

资本充足率是衡量银行和一个国家的银行业竞争力的重要标志。本文主要采用资本充足率C对竞争力进行分析。

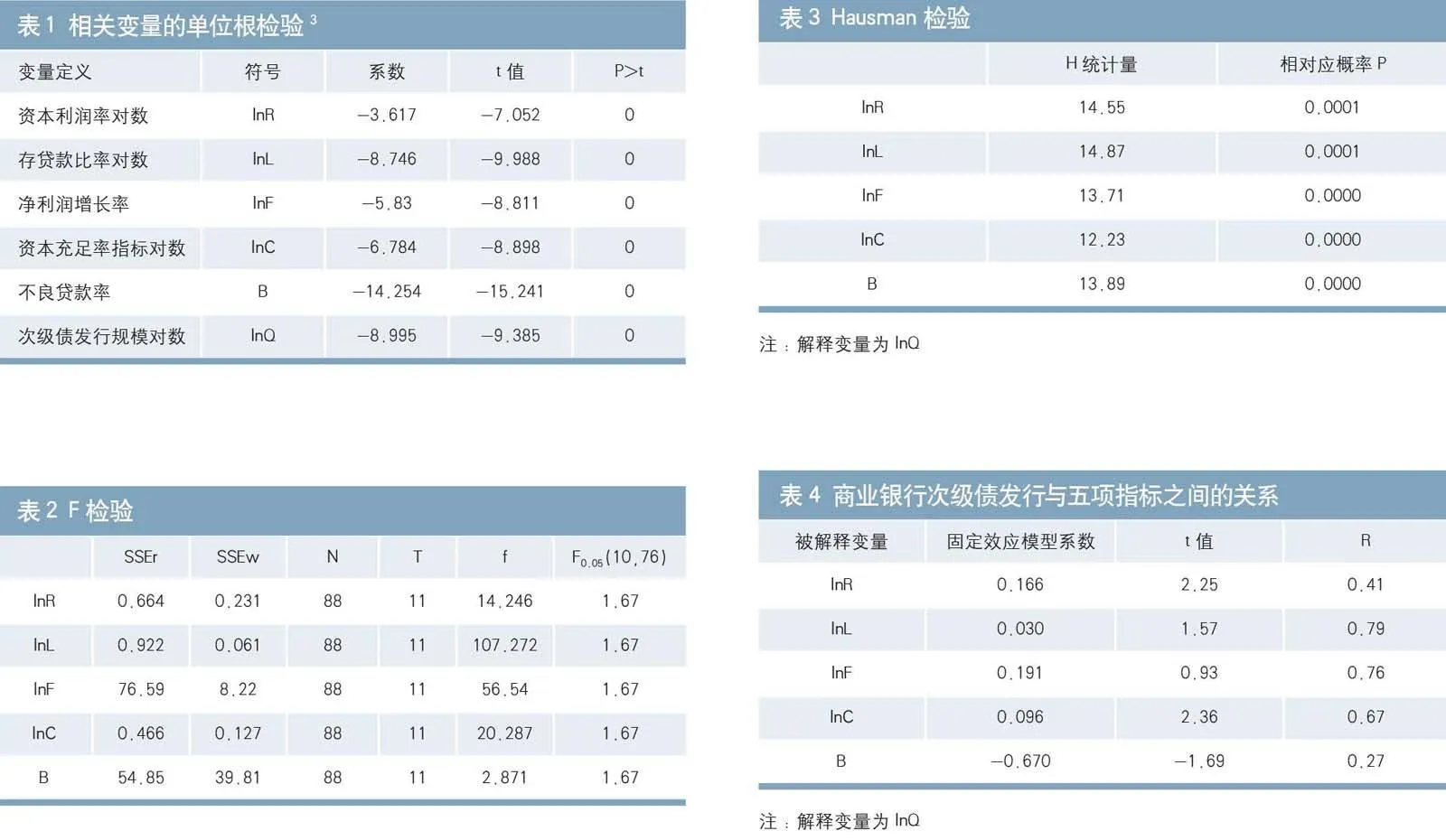

为了避免伪回归现象,我们对相应的数据进行了单位根检验,采用的是检验面板单位根的LLC 法。Levin et al.认为该方法允许不同截距和时间趋势,异方差和高阶序列相关,适合于中等维度的面板单位根检验。检验方法为带截距项、对水平序列检验单位根。从检验结果(见表1)来看,所使用的数据均为平稳数据。

(二)模型构建

面板数据模型主要有以下三种:第一种是混合估计模型(Pooled Regression Model),如果从时间上看,不同个体之间不存在显著性差异,从截面上看,不同截面之间也不存在显著性差异,那么就可以直接把面板数据混合在一起用普通最小二乘法(OLS)估计参数;第二种是固定效应模型(Fixed Effects Regression Model),如果对于不同的截面或不同的时间序列,模型的截距不同,则可以采用在模型中添加虚拟变量的方法估计回归参数,固定效应模型又分为个体固定效应模型、时刻固定效应模型、时刻个体固定效应模型;第三种是随机效应模型(Random Effects Regression Model),如果固定效应模型中的截距项包括了截面随机误差项和时间随机误差项的平均效应,并且这两个随机误差项都服从正态分布,则固定效应模型就变成了随机效应模型。

在选择面板数据模型时,首先,通过F统计量检验决定选用混合估计模型还是个体固定效应模型。由分析lnR、lnL、lnF、lnC、B与lnQ之间的关系所建立的混合估计模型和个体固定效应模型中,数据显示(见表2)f均大于F,因此,建立个体固定效应模型更加合理。

其次,根据Hausman检验确定应该建立随机效应模型还是固定效应模型。实证结果(见表3)得出关于lnR、lnL、lnF、lnC、B 五个方程的Hausman的统计量分别为14.55、14.87、13.71、12.23、13.89,所对应的概率是0.0001、0.0001、0、0、0,即拒绝原假设,应该建立个体固定效应模型。

最后,设定面板数据模型即个体固定效应模型可表示为以下线性形式:

Yit=αi+Xitβ+εit

式中,Yit是因变量,Xit是自变量,β是回归系数,α是常数项。该模型的具体形式称为固定效应方程。

(三)实证结果

本文通过构建个体固定效应模型,运用OLS方法分别研究商业银行发行次级债对商业银行资本利润率R、存贷款比率L、净利润增长率F、资本充足率C、不良贷款率B所产生的影响。根据计算(见表4)得出商业银行发行次级债对其资本利润率、净利润增长率、资本充足率都产生了正向影响,并且降低了不良贷款率,但是却降低了银行流动性,出现了实证与理论相悖的结果。

注:解释变量为lnQ

1.对盈利能力的影响

结果显示,商业银行次级债的发行对其盈利能力具有正向影响,但是显著性不高。由于影响银行盈利能力的因素主要是利差和中间业务,次级债的发行主要是通过资本的补充而对银行的盈利能力产生间接影响,因此,次级债的发行并不是银行盈利的主导性因素。

2.对流动性的影响

结果显示,商业银行次级债的发行对其流动性具有负面影响,回归系数为正,说明次级债规模的放大会提高存贷比率,降低银行流动性,这一实证结果与理论相悖。主要原因是流动性指标的选择为存贷比,而影响该指标的因素比较复杂,如银行的发展战略等;同时,样本数据中次级债规模相较于银行同期资产规模来说较小,各年度次级债发行规模分布不均,样本期较短,而通常情况下,商业银行在发展初期的存贷比率较低,随着经营管理水平的提高和银行规模的扩大,该比例会不断上升。从我国近几年实体经济发展来看,银行贷款规模一直居于高位,而国家提倡刺激内需扩大居民消费,储蓄年增长率远低于银行贷款年增长率,因此存贷比逐年上升。

3.对发展能力的影响

从实证结果来看,商业银行次级债的发行与净利润增长率正相关,而且显著性比较高。结合中国银行业现状,次级债的发行对净利润增长率的影响更多体现为间接作用。由于当前尚未实现利率市场化,存在一定水平的净利差,中国银行业的盈利模式是依靠信贷规模的不断扩张来获取利息收入。这种盈利模式对资本消耗很快,商业银行通过次级债的发行补充了资本,获得了信贷规模持续扩张的能力,进而带动净利润与净利润增长率的提升。

4. 对竞争力的影响

结果显示,次级债的发行提高了商业银行的资本充足率,增强了银行的竞争力。自2004年以来,次级债的发行在一定程度上缓解了我国商业银行资本先天不足、资本补充渠道单一的状况。

5.对资产质量的影响

结果显示,次级债的发行有效降低了银行的不良贷款率,提高了商业银行的资产质量。银行发行次级债的前提是对资产质量的监控,资产质量的高低决定了商业银行能否发债以及发债的成本高低,因此,发行次级债与银行资产质量高低就形成了联动制约机制。通过发行次级债对商业银行的管理体制和资产质量形成外部监督,有利于资产质量的改善。

6.银行间差异比较

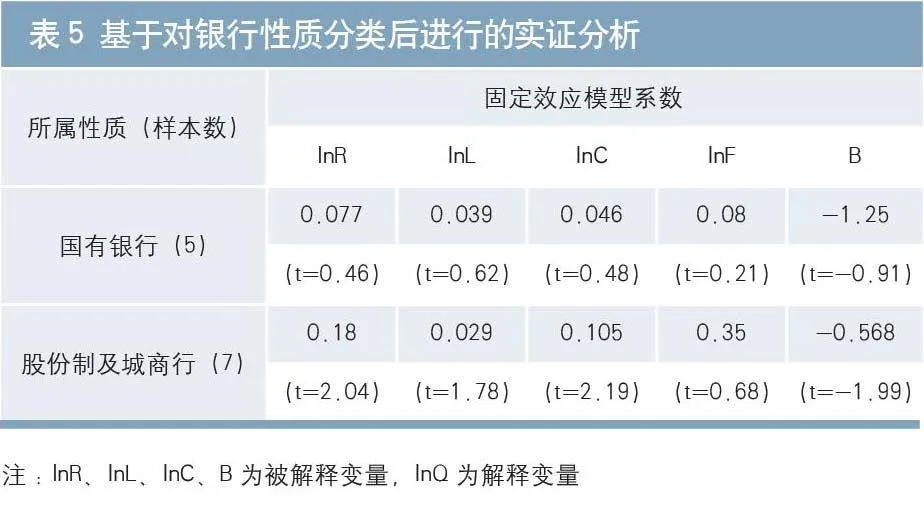

在模型设定时,各自变量系数都是固定的,虽然个体异质项Ci能反映由于不可预测的因素所导致银行资本利润率R、存贷款比率L、净利润增长率F、不良贷款率B、资本充足率C的变动,但就所有商业银行固定同一个弹性系数所获得的结论有失偏颇,银行性质不同,其发展情况有很大的差别。因此,下文将12家银行样本分为两类:一类是国有商业银行,另一类是全国股份制银行和城商行,将两类银行进行比较研究,研究方法与前文相同。

回归结果(见表5)显示,与国有商业银行相比,全国股份制银行和城商行次级债的发行对其盈利能力、竞争力、发展能力的正面影响效果更强,而对流动性的负面影响更弱,这并非偶然。原因在于股份制银行具有相对完善的公司治理结构、较高的运营效率以及资金运用能力。发行次级债对于国有商业银行资产质量改善的效果更加明显。由于长期以来国有商业银行受产权制度因素的影响,资产管理缺乏约束和激励机制,自2000年以来不良贷款率曾一直居于高位,近几年来,国有商业银行资产质量显著改善,因此分析呈现出的效果明显。

结论与建议

次级债的发行拓宽了我国银行业资本补充渠道,在一定程度上缓解了资本压力,提高了资本充足率,但是对其盈利能力的提升并不十分显著。而发行次级债还处于资金运作的盈亏平衡范围之内,直接受益极为有限,毕竟多期次级债券的票面利率都接近甚至超过了5%。考虑到货币的时间价值和发行费用等成本因素,在现有的管理体制下,若按照当前的次级债利率水平,我国商业银行面临一定的财务压力,盈利能力可能由此而受到削弱。总体来看,近十年以来,次级债的发行在一定程度上提高了银行可持续经营能力。从2013年起,现存次级债将逐年减记,这意味着在现有模式下,次级债将不再被认定为合格资本补充工具,因此,需要对非普通股合格资本补充工具进行设计与创新。

2012年以武汉农村商业银行为试点,我国成功发行了第一笔含有核销或转股条款的次级债,核销或转股条款的触发事件以银监会认定的事项为准。此次发行结果对未来我国银行业资本补充工具创新具有积极影响。此外,巴克莱银行此前成功发行以核心资本充足率为触发事件的可全额减记的次级债,触发事件为核心资本充足率低于7%。对比武汉农商行和巴克莱银行的次级债发行可以发现,我国次级债条款中核销或转股条款触发事件的设置较为模糊,更多的是体现监管机构的意志,但此次尝试已具有积极意义。未来资本工具创新的思路应该是在利率市场化的大背景下,在符合巴塞尔资本协议的前提下,赋予商业银行更大的自主权,运用市场化的手段去创新资本补充工具。另外,银行还需要以自身内源方式补充资本金,只有这样,才能长期保持股权结构的稳定,提高竞争力。

对未来资本补充工具的创新,笔者有以下几点建议:

1.坚持宏观审慎监管原则,在整体风险可控的前提下,建议监管机构为金融机构资本工具创新留足空间。

2.在资本补充工具的创新中,鼓励采取市场化手段。例如,在定价机制中更多地以SHIBOR作为市场定价的基准利率,债券条款的设定应由发行人、投资者、中介机构等各方共同协定。

3.引导资本市场中介机构参与其中,如鼓励投资银行、评级机构发挥更加积极的作用,加强与商业银行、机构投资者的合作与沟通,推动资本补充工具的创新。

4.从监管制度层面引导商业银行转变目前追求规模的资本驱动型发展模式,更好地服务于经济结构调整和经济发展模式的转变。

注:

1.12家商业银行包括5家国有商业银行(工行、农行、中行、建行、交行)、5家具有代表性的全国股份制商业银行(兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行、招商银行)以及2家城市商业银行(北京银行、宁波银行)。

2.资料来源为中国债券信息网以及上述12家商业银行2004-2011年的年度报告。

3.本文数据处理使用的是Eviews6.0 软件。

参考文献

1.Andrea L.Eisfeldt & Adriano A.,Rampini:Capital Re-allocation and Lipuidity, Northwestern University,2003(1).

2.Hsiao Cheng,Anatalysis of Panel Data,Cambridge University Press,2003.

3.Damodar N.Gujarati,Dawn C.Porter著, 费剑平译:《计量经济学基础》,第五版,北京,中国人民大学出版社,2011。

4.余隆炯:《我国商业银行发行次级债券的效应研究》,湖南大学学位论文,2007。

5.范伟强:《中国商业银行竞争力评估与比较》,载《南开经济研究》,2001(3)。

6.张晓峒:《数量经济学应用系列:Eviews使用指南与案例》,北京,机械工业出版社,2007。

作者单位:联合资信评估有限公司

责任编辑: 印颖 罗邦敏