创新扩散视野下的微博围观

2013-12-29静恩英

【摘要】微博围观是围绕微博形成的虚拟聚拢观看,本文从创新扩散的视野审视,微博围观形成的过程也是信息在基于互联网络的人际网络中的扩散过程。统计分析发现,累积围观人数的变化呈S形曲线,以围观主动性为指标可将围观者划分为积极围观者、主动围观人群、围观哄客和围观路人。

【关键词】创新扩散;微博;围观;累积围观人数;围观人群划分

前 言

微博(MicroBlog),即微博客的简称,“是一个基于用户关系的信息分享、传播以及获取平台,用户可以通过Web、Wap以及各种客户端组建个人社区,以140字左右的文字更新信息,实现即时分享”[1]。2006年出现的Twitter是微博在互联网上最早的表现形式。①微博在中国的首次出现,是2007年5月王兴在大陆推出的首个微博类应用——饭否;2009年8月14日,新浪微博开始内测,此后腾讯、搜狐、网易等网站陆续推出了各自的微博平台。2010年,微博在中国取得迅猛发展,“微博打拐”“郭美美”“我爸是李刚”“宜黄拆迁”等事件利用微博平台得以充分发酵和呈现,微博也借此表现出“140字+图片”的巨大威力。因此有人将2010年称为中国的“微博元年”。至2012年6月底,中国微博使用人数达到3.27亿。②

随着微博使用人数的逐渐增多,微博已经成为“将围观迅速变成一种社会普遍姿态的力量”[2]。雷政富不雅视频在微博上曝光仅66小时即被免职,人们不免惊叹微博围观的力量及其引发蝴蝶效应的速度、深度和广度。微博时代,围观就是力量。③

本研究从创新扩散的视角出发,以信息扩散为切入点,利用二手资料分析和定量研究方法对微博围观过程、围观人数变化以及围观人群的划分进行了初步分析。从创新扩散的视角全面审视微博,不仅为微博研究提供新的维度,而且能以信息传播为主线,全面立体地呈现微博扩散的过程,为进一步量化分析微博围观信息扩散模型、围观人群的形成及数量发展变化以及系统深入分析微博围观提供参考。

一、微博围观及围观者的界定

(一)微博围观

围观,《现代汉语词典》解释为:很多人围着看。中国传统文化富含围观基因,使得围观“看热闹”成了中国的一种社会常态。④早在微博出现之前,随着互联网的产生和发展就已出现一种基于互联网络的虚拟围观形态,即网民出于好奇、从众等多种心理原因,以互联网为基础形成的虚拟聚拢围观。有学者称之为“网络围观”,即“建立在互联网物质架构和网络化逻辑的基础之上,以延伸的视觉形成的虚拟围观现象”[3]。

微博围观是网络围观的一种形式,是基于互联网络中个人的关系网形成的虚拟聚拢围观。这种围观的外在表现是“关注”“评论”“转发”。

微博围观区别于现实围观。首先,现实围观通常的表现形态是同一时间点(段)的人群聚拢围观,而微博围观中,由于人们获取围观信息的时间不同,所以不可能是同时围观。其次,现实围观中的围观者在某一时段只能关注一个围观对象,然后持续一段时间后逐渐散去。而微博围观中,围观者可以同一时间关注多个围观对象,而且这种关注往往是间断性的。再次,现实围观一经散去即告结束,而网络社会中的围观还有多次被挖掘的可能。

(二)微博围观中的围观者

微博世界是一场你我皆为演员、皆为观众的表演。表演理论认为,若“以特定的个体和他的表演为参照点,我们可以把那些做出其他表演的人称为观众……”[4]。借助表演理论对观众的界定可以看出,微博平台上的每个微博用户既是表演者又是观众,在围观他人的同时,自己及其发布的微博也是他人的围观对象,表演者与观众在这里出现了身份重叠。

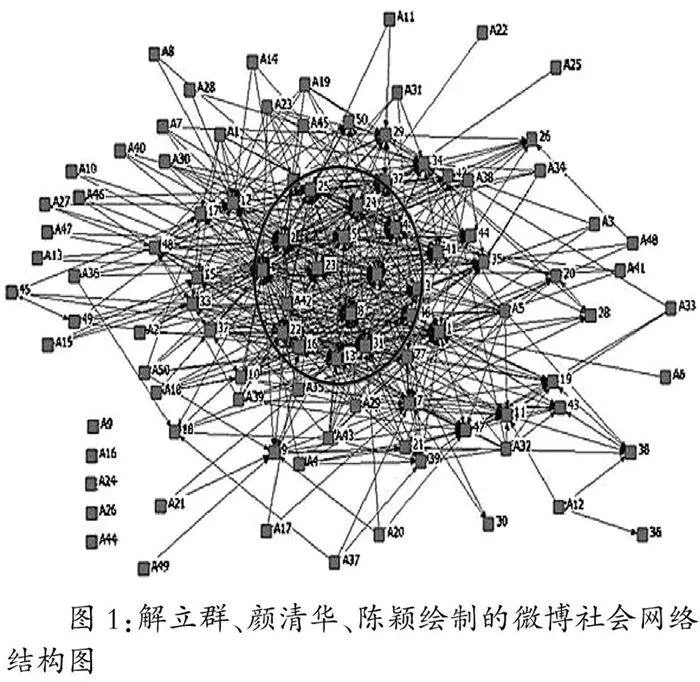

具体而言,某条微博的围观者,通常以该微博的粉丝为主。某个微博通常会有或多或少的粉丝,这些粉丝还有各自的关注者。这种关注关系构成了一个复杂的网络。有学者利用社会网络分析软件Ucinet绘制出网状图(如图1)[5]。该图不仅呈现了复杂的双向关注关系,也勾勒出微博社会网络结构。

图1:解立群、颜清华、陈颖绘制的微博社会网络结构图

二、微博围观的信息扩散过程

(一)微博围观中的创新扩散要素

1.创新及“再发明”。罗杰斯认为,创新是“被采用的人或团体视为全新的一个方法,或者一次实践,或者一个物体”[6]11。微博围观中,扩散的是信息,这种信息能否在大范围内扩散并形成围观,很重要的一个条件是该信息能否引起潜在围观者的兴趣。因此,微博围观中的“新”更多地强调信息对受众的“吸引力”。换言之,这里的“创新”通常是指那些能引起围观者兴趣的信息。

现实世界中,“……创新得到传播时,它并不是一成不变的;在传播过程中,新想法得到改变和发展”[6]157。采纳者接受创新后,可能会对创新进行适应性地调整或改进。然而,这种通常在终点进行的再发明或再创新,一般不会在较大范围内进一步扩散。但在微博围观的信息扩散过程中,“创新”是不断被改进甚至改变的,“再发明”是普遍存在的现象。

微博是个人的自我表演平台,而表演本身就是“特定的参与者在既定的场景中用以对其他参与者产生各种影响的所有行为活动的总称”[7]18。微博主总会试图影响想象中的围观者,他会通过微博内容、微博名称、头像、简介,更重要的是以转发时补充内容和(或)加入个人评论等方式,比较鲜明地传达个人的态度、观点和情绪,从而对围观者产生影响。而被添加了内容或是被加载评论的微博得到某种程度的扩展充实,或是被否定颠覆。这种被“改造”后的“新微博”(再发明)会继续被一些围观者在转发的同时“再发明”。微博围观的信息扩散过程中,原微博内容不断得到改造和创新,扩散过程即微博不断被改写和创新的过程。

2.围观者未必是采纳者。根据罗氏对采纳者的界定,我们可以将微博围观中的采纳者界定为接受微博信息的人。需要注意的是,微博信息的采纳者并非围观者。围观者是指那些聚拢在围观对象(表演者)周围的“关注”者,其外在呈现动作是“转发”或“评论”。而信息采纳者有不同的类型:第一类采纳者,接受微博信息,但没有转发、评论、关注等行为。这类采纳者没有参与围观,所以不属于本文研究的范围。第二类采纳者,虽接受微博信息,没有转发、评论,但持续关注该微博信息,这类采纳者参与了围观,但由于没有转发、评论等行为,很难进行统计。第三类采纳者,接受微博信息,而且转发或(和)评论了该微博,这类采纳者同时是围观者。

显然,关注、转发、评论等行为是判断围观者的重要指标。由于没有转发和(或)评论行为的关注很难测量,所以下面的定量统计中,仅以转发和(或)评论为测量围观人数的指标。

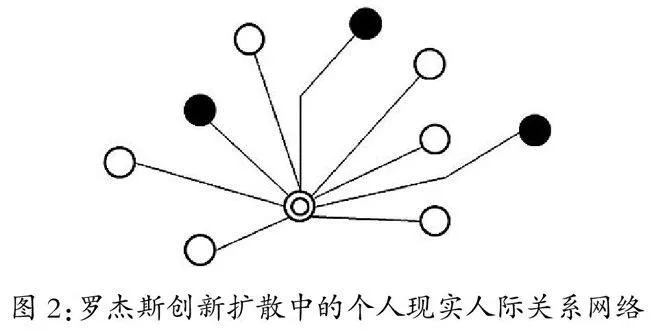

3.微博围观中信息扩散的网络与路径。毋庸置疑,创新的扩散基于现实人际网络。这种传播网络“由许多相互关联的个体组成,这些个体通过模式化的信息流连接在一起”[6]320。罗杰斯绘制出个人的现实人际关系网络图(图2)。

图2:罗杰斯创新扩散中的个人现实人际关系网络

微博关系网络是以互联网为基础物质架构和传播逻辑的,这种基于互联网络构建的网络人际关系网在许多方面不同于现实人际传播网络。“网络世界展示的新生活质态,对传统的人际交往产生的实质影响,不仅体现在使人际交往成本降低,交往效率提高,联系速度加快,而且体现在创造了人际交往的全新空间,使人际交往从原来‘点对点’‘点对面’的熟悉的强联系人群拓展到了遥远、陌生的弱联系人群,呈现出‘面对面’人际交往所没有的新形态。”[8]

网络人际关系与现实人际关系之间存在诸多差异。但学者ZIZI PAPACHARISSI认为,微博作为“众多重校社会聚合的移动工具之一,镶嵌于日常人际传播仪式之中”[7]18。同样,许多研究者认为,微博社会网络与现实人际网络在结构上是相同的:其物理呈现均为节点与节点链接所形成的网状结构,其中每个节点都会形成一个以自我为中心的放射状连接(如图1所示)。当然,由于网络突破了时间和空间的壁垒,因此微博社会网络中,人们可以超越时间和空间的限制建立连接关系,从而使得这个关系网络更为庞大复杂。毋庸置疑,微博围观中的信息扩散渠道主要基于这样的网络结构。

网民“酷拉皮卡”以自己一条微博的转发为例,绘制了微博扩散的路径图[9](图3),在显示微博信息扩散路径的同时,亦可看到微博社会中的个人关系网络。

图3:微博转发路径图

(二)微博围观中信息扩散模型

1.微博围观中信息扩散的过程。微博围观中的信息扩散有4种形式:一是围观者只关注不转发,即围观者通过直接或间接关注获知某条微博后,并未进行转发,信息的流动以此围观者为终点而停止。二是围观者既关注又转发,但不发表评论。这时的转发者自然承担了两个角色:围观者和代理人,信息经过此类围观者继续流动。三是围观者既关注某条微博,又发表了评论,但没有转发该微博,原微博得以补充扩展,但信息流动也在此围观者这里停止。四是围观者既关注,又评论,又转发。在这种情况下,信息既被“改造”,又继续流动。

以“酷拉皮卡”的微博转发为例(参见图3),其发出的某条微博通常首先会扩散到关注他的粉丝,即图3所示的围绕“酷拉皮卡”的圆点;“酷拉皮卡”的粉丝在获知这条信息后,有的没有转发,这时信息流动到这种粉丝这里停止;有的继续转发(转发的同时可能会加载评论),于是信息或改造后的信息继续沿着这些粉丝的关系网络流动。比如“酷拉皮卡”的粉丝“ImCola”转发了“酷拉皮卡”的一条微博,那么这条被转发的信息会扩散到关注“ImCola”的粉丝中,“ImCola”的粉丝“手机应用开发”继续转发,于是原信息或改造后的信息继续流动。

2.微博围观中信息扩散的模型。学者胡晓、余文武认为,事件进入网络领域的扩散过程如同水波涟漪。⑤有时,微博围观中的信息扩散从表面形态上看的确类似于水波涟漪。以图3为例,“酷拉皮卡”发出一条微博后,其粉丝会在自己的微博页面上看到这条微博。从信息流动及其影响的范围来看,“酷拉皮卡”发出这条微博信息,如同在平静的水面上投下了一颗石子;信息扩散至直接关注他的这些粉丝,就如同这颗石子产生的第一个波纹。波纹的中心即“酷拉皮卡”,波纹波及的是他的粉丝。为了论述方便,这里称第一圈波纹为一级波纹,这级波纹的中心只有一个,即“酷拉皮卡”。“酷拉皮卡”的粉丝并没有全部转发这条微博,从图3中可以看到,只有为数不多的几个粉丝转发了这条微博,“ImCola”就是其中的一个。“ImCola”通过转发将这条微博扩散到自己的粉丝之中,于是形成了第二个波纹,我们称之为二级波纹,这个波纹的中心是“ImCola”。同时,“酷拉皮卡”的另一个粉丝“kentzhu”也进行了转发,又形成了一个围绕自己的另一个二级波纹,这个波纹的中心是“kentzhu”。从图3中可以看到,有些转发者由于自身的粉丝人数较少,其转发不会形成完整的波纹;如果其粉丝数量足够多,那么也会形成一个完整的波纹,即三级波纹。利用北京大学微博可视化软件可以更形象地绘制出微博围观中信息扩散的图谱。

然而,涟漪模型并不能很好地解释微博围观中的信息扩散过程。首先,涟漪扩散通常是各方向均质的,会形成一个围绕中心的同心圆。而微博围观中的信息扩散过程,则往往在某个方向上扩散延伸得很“远”,传播范围较大,而某些方向扩散得较“近”,传播范围较小。这是因为,某些微博的关注者较多,因此被转发和多次转发的次数多,而有些微博的关注人数较少,被转发的次数相对较少,影响范围自然也不大。其次,微博围观中信息扩散的平面模型,应该是围绕最大的涟漪中心(原始微博)形成的多级涟漪,而且各级涟漪中可能同时存在多个次级涟漪扩散的中心;微博围观中的信息扩散情况十分复杂,涟漪模型只从平面视觉上呈现了第一级信息扩散。

(三)微博围观人数变化曲线

“大多数实证表明,创新的扩散过程呈现钟形正态曲线,创新的累积采纳人数则呈S形曲线。”[6]243关于这一点,罗杰斯利用正态曲线分布规律进行了解释:“个人学习新技术、新知识或接受一系列新的事物,其过程往往随时间的推移呈现出非常典型的正态曲线特征。……学习曲线的这种性质在某种程度上有助于解释为什么创新采纳者数量曲线呈正态分布。”[6]241除此之外,罗杰斯还进一步引证了贝雷的论证说:“接受新思想往往是通过人际交往中的信息交流来实现的,……以此类推,最后的分布表现出二项式增长,如果连续绘制出几代人的情况,这个数字函数就会呈现出正态形态……”[6]242这种正态分布规律后来被定量统计分析所证实。显然,从信息扩散角度来看,大样本量的情况下,围观人数的变化一定遵循正态分布。与之相对应,累积围观人数也必然是呈S形曲线。

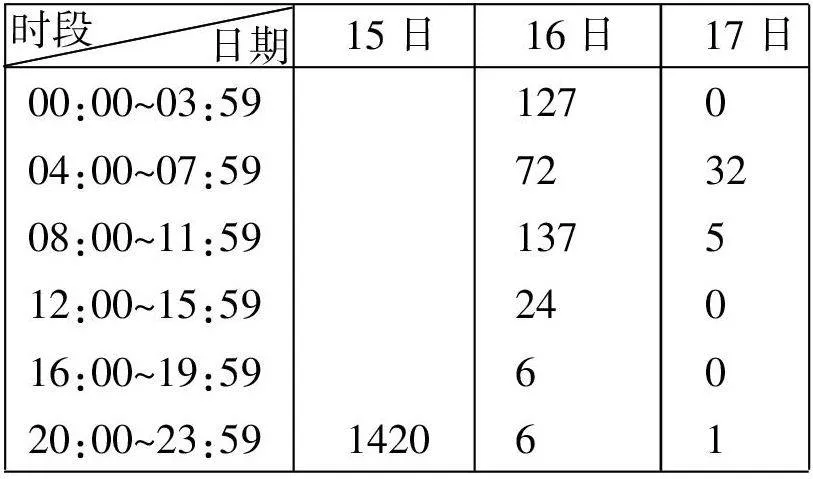

下面以网名为“头条新闻”⑥的微博(http://weibo.com/breakingnews)发布的“湖南新化小学校长阻止校园行凶被砍死”为例,以评论量和转发量为测量指标,随机以每4小时为单位统计新增围观人数,见下表。

“头条新闻”的“湖南新化小学校长阻止校园行凶被砍死”的新增微博评论转发统计表

分析发现:在其发出微博后的3个半小时内,即1月15日12:25至24:00这段时间内,评论人数最多,达1400多人,占评论量的八成,此后新增加的评论人数随着时间的推移而减少。据此绘出其累积围观人数的变化曲线(如图4所示),亦为一个近似S形曲线。

(四)围观者的划分

1.围观人群的正态分布。罗杰斯以创新性为指标,根据标准正态分布⑦(Standard Normal Distribution)规律,将创新扩散采纳人群分成5类,即创新者(Innovators)、早期采用者(Early Adopters)、早期采用人群(Early Majority)、后期采用人群(Late Majority)、迟缓者(Laggards)。

正态分布规律认为,“自然界、人类社会、心理和教育中许多现象均按正态分布”[10]。同样,在谈及采纳者分类这一问题时,罗杰斯也认为:“许多人类特质都是正态分布,……因此,创新性,也就是创新的程度,作为一个变量,也可以呈正态分布。”[6]241据此,我们可以推断,围观人群同样可以按某个变量进行划分,且围观人群会围绕这个变量呈正态分布。

2.围观人群正态分布变量的确定。确定围观人群分布的变量可以有多种,这里,我们选择围观主动性这一指标作为变量,即主动围观的程度。之所以选择这一指标,首先是考虑人们参与围观的主动性不同。有的人主动发起、寻找围观,这类人经常发布第一手信息,引发围观;同时他们也常常去主动寻找围观,积极参与评论和转发,这类人可称之为积极围观者。围观者中还有一些人也主动寻找围观,但由于信息获取渠道单一等原因,这类围观者通常是由积极围观者转发后才去围观,这类人可称之为主动围观人群。围观者中也有相当一部分并不是主动参与,他们并不关心围观对象是什么,只是在原始兴趣或传统围观惯性的驱使下参与围观。这类人围观的目的是看热闹,我们称之为围观哄客。⑧围观者中还有一类人,他们持事不关己的态度,将使用微博当作一种时尚,满足于微博的自我呈现,他们会在浏览微博时,偶然发现围观后驻足,或是当大多数都在围观时为了跟风而短暂停留观看,我们称这类人为围观路人。当然,围观人群的心态十分复杂,这种按照围观主动程度划分的方法只是一种尝试,尚需经过严格的实证研究检验。同样,我们也可以按照正态分布规律来划分出这几类人群的具体分布情况,这里就不再继续探讨。

三、研究结论与不足

微博围观是网络围观的一种形式,是以互联网络为基础物质架构,以“关注”为测量指标,以转发和(或)评论为外显的聚拢围观现象。从创新扩散理论的视角来看,微博围观的形成过程即信息在基于互联网络的人际关系网中扩散传播的过程,也是信息不断被“再发明”的过程。涟漪模型可以在一定程度上形象地呈现微博信息扩散过程,但很难解释具体的复杂的微博围观现象。在二手资料分析和对个案统计分析的基础上可以发现,累积围观人数的变化呈S形曲线。在此基础上,利用正态分布规律,我们可以考虑以围观主动性为指标,将围观者划分为主动围观者、积极围观人群、围观哄客和围观路人。

本研究关于累积围观人群的测量,还缺乏大量的实证数据支持,对围观人群的划分仍只是一种理论探讨,还需进行深入的学理分析。

注〓释:

①据互联网监测研究平台DCC互联网数据中心发布的《2012中国微博蓝皮书》。

②据互联网监测研究平台DCC互联网数据中心发布的数据。

③李研发表于《中国经济周刊》(2012年12月25日)上的《微博反腐:理性回归与顶层设计》。

④据静恩英在《网络围观的界定及特征分析》一文中的论述。

⑤胡晓、余文武在《微博客时代基础网民的心理趋向与策略选择》中提出解释网络议事现象的涟漪模型。指的是事件进入到网络领域类似于向平静的湖面投射石子,同样的湖面和石子,由于投射方向、力度的区别而引发不同的涟漪。

⑥该微博有16098241个粉丝,统计时间为2013年1月20日11:40。

⑦也称高斯分布,是数学、物理、工程等领域非常重要的概率分布,自然界、人类社会等许多现象都遵循这种分布规律。

⑧学者朱大可将围观者统称为哄客,并将哄客分为笑客、赞客和骂客。

参考文献:

[1]互联网监测研究平台DCC互联网数据中心.2012中国微博蓝皮书[M],2012.

[2]国际先驱导报.微博元年:围观的力量[J].2012-12-22,第9-11版。

[3]静恩英.网络围观的界定及特征分析[J].新闻爱好者,2011(8).

[4]欧文·戈夫曼,日常生活中的自我呈现[M].冯钢,译.北京:北京大学出版社,2012.

[5]解立群,颜清华,陈颖.从“围观模型”看交流困境——微博社会网络图谱分析[J].中国传媒科技,2011(8).

[6]埃弗雷特·M·罗杰斯,创新的扩散[M].辛欣,等,译.中央编译出版社,2002.

[7]ZIZI PAPACHARISSI. Without You,I’m Nothing:Performances of the Self on Twitter[J].International Journal of Communication,2012(6).

[8]黄少华.论网络空间的人际交往[J].社会科学研究,2002(4):93.

[9]酷拉皮卡.一条新浪微博引发的分析:如何让微博得到广泛传播[EB/OL].[2011-01-19][2013-01-06].http://blog.sina.com.cn/s/blog_605b0e2e0100oo6d.html.

[10]百度百科.正态分布[EB/OL].[2013-01-20]http://baike.baidu.com/view/45379.htm.

(作者单位:广东海洋大学新闻系)

编校:张红玲