谈知识的结构改造与意义增值

2013-12-29王峰

摘要:以高二化学电离平衡的复习为例,指出复习课应让学生在创设的新情境中应用已学知识,通过建立宏观视野与统整学科知识实现知识的结构改造,通过预设下的追问与互动中的生成完成知识的意义增值。

关键词:复习;知识结构改造;意义增值;电离平衡

文章编号:1005–6629(2013)11–0034–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

众所周知,复习课难上,因为学生缺少对复习知识的新鲜感。简单的知识罗列显得重复呆板,一味的习题训练则又单调乏味,两种形式都难以引起学生的共鸣。复习课应力求将思维目标溶解于课堂教学诸环节中,既巩固知识点,又帮助学生形成解决具体问题的思路和方法。要做到这一点,教师应将原有知识以新的方式激活[1],在此基础上改造原有结构、生成新的意义。那么,如何让学生于复习课上对所学内容进一步生成有意义的理解呢?上海松江区钱秋萍老师执教的“证明醋酸是弱电解质的实验研究”一课,对此进行了很好的诠释。

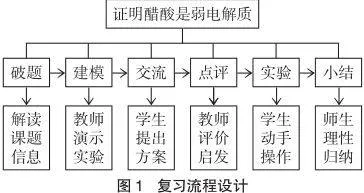

这节复习课针对刚刚学习了电离平衡原理的高二学生,通过一个具体的教学主题将抽象的电离平衡知识转化为可以设计与体验的实验活动[2]。教师在课的开始就明确了教学主题:证明醋酸是弱电解质的实验研究。在教师示范引领打开思路、确定方法后,让学生自由讨论、设计、辨析多种实验方案。在这个过程中,教师引导学生将目光从零碎细微的具体问题上放远,建立基于“部分电离”和“电离平衡”的宏观分析思路,并将其运用于所学知识间关系的梳理中。选择一种实验方案动手操作后,教师再从宏观层面对思考问题的思路、角度和方法进行归纳和小结,其教学流程见图1。这节课通过建立宏观视野与统整学科知识实现复习课知识的结构改造,通过预设下的追问与互动中的生成完成复习知识的意义增值,见图2。

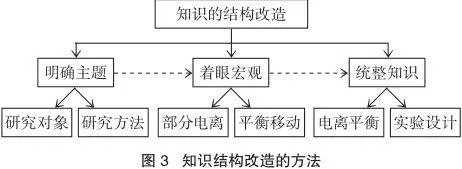

1 知识的结构改造

学科知识是学习的基础,是提高能力的载体。具有良好结构的知识能帮助学生提炼出问题的本质,让他们拥有应对不同情境问题的能力。复习课就是要引导学生对已经接纳、吸收了的观念和知识进行重新审视、应用和内化,将其嵌入自己原有的知识结构中。复习过程原有知识与新情境之间的相互作用,既使得知识本身得到加工,也使得原有的知识结构得以改造、扩充与拓展。本节课教师围绕弱电解质的电离特征展开,带领学生经历数次宏观与微观之间的思维转化,促进其自觉将电离平衡知识进行有效统整,并进一步调整、优化解决问题的思路,形成一定的学科思维方式。

1.1 建立宏观视野

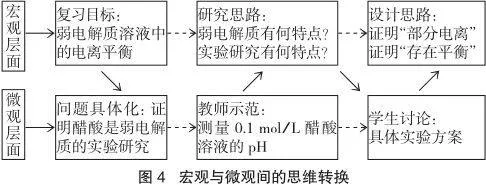

知识结构的改造应从宏观着眼,微观入手。宏观蕴涵着学科思维的灵魂,规划整体;微观则分析切实可行的具体方法,注重细节。学生在学完电离平衡这一章后,往往并没能将其与前面所学的化学平衡原理紧密联系。具体表现为他们能够运用所学的知识解决一些问题,但其思维更多局限于单个知识点,许多学生既没有把关键概念联系起来,也没有内化对知识的理解,解决问题时缺乏一个整体的思考方向。这就需要教师引领着学生经历宏观和微观之间的思维转换,实现所学知识由点到面的结构改造。本节课宏观与微观之间的思维转换如图4所示。

首先是从宏观到微观。为了让学生更清晰地理解弱电解质的特点,掌握弱电解质的电离平衡及其移动规律,在课的开始,教师首先分析课题给出的信息,帮助学生将宏观的复习目标聚焦到“证明醋酸是弱电解质的实验研究”这一具体问题的分析中。研究该问题的思路是怎样的呢?教师引领学生从宏观分析研究的内容、对象和方法,在经历整体分析之后,学生感觉到了课题之大,要自己独立开展探究还缺少一个切入点。教师随即通过一个简单的实验进行启发:测量0.1 mol/L的醋酸的pH,测得约为3。这个实验算是研究吗?为什么?什么是实验研究?如何进行实验研究?这种提供操作实例的方式是“问题求解型”行为建模最常用的一种方法,通过这个活动,教师说明了学生在接下来的学习活动中应进行哪些活动,如何开展这些活动,以及开展这些活动时应当使用的研究方法。实验建模既是对本节课教学目标和要求的进一步诠释,又为学生设置了一个很好的梯度,更给出了实验研究和表达观点的指导和示范。

然后是从微观再到宏观层面。让学生知道了实验研究的一般步骤之后,教师仍然没有立即放手让其独立探究,而是再次回到了宏观层面:我们的研究思路是怎样的呢?应该紧紧抓住课题信息,弱电解质有何特点?实验研究又有何特点?这次点拨力求让学生思考研究问题的出发点和思路,希望学生在设计具体实验方案时能够有一个宏观视野,这也是科学研究常需要的整体观。

最后,在学生充分探讨和交流之后,再次从微观回到宏观层面。教师给出了一些学生没有考虑到的实验方案,就在学生恍然点头之际,教师引导其进一步反思:为什么我没有想到这些方法?正是因为大家对课题缺乏全面的把握,宏观分析和微观思维之间存在断层,没有真正领会从宏观角度出发。通过分析大家发现,其实所有的实验方案都可以归属到证明弱电解质的“部分电离”或证明其存在“电离平衡”这两种思路上去。

从宏观到微观去研究问题的思维品质的养成并非一蹴而就,在几次发散与收敛的递进过程中,教师引领学生很好地演绎了课题研究的宏观策略和微观流程,不断丰富学生认识与思考问题的角度与层次,引领其改造原有的知识结构。

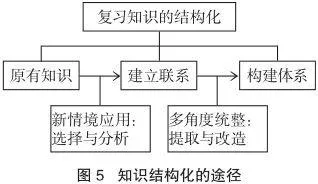

1.2 实现知识统整

学生头脑中并没有知识的“分区”,他们对世界的认知方式具有整体性的特点。平时的课堂教学受课时限制,每一节课必须侧重于不同的教学目标与任务,学习的内容具有相对独立性。复习课则应关注知识的结构化和整体化,选择的主题内容应具有较强的关联性、规律性、结构性、矛盾性和可操作性[3],让学生在新情境的应用中对知识进行选择与分析,于多角度的统整中完成提取与改造,逐步构建属于自己的整体知识体系。

电离平衡、水解平衡属于水溶液中的化学平衡,具有化学平衡的一般特征,与化学平衡知识密切相关。尤其是化学平衡的建立和平衡移动原理等知识及学习方法,可直接用来指导电离平衡等知识的学习。教学时应注重运用化学平衡原理形成分析具体问题的思路,建立化学平衡概念的整体观念。因此,这节课既是对电离平衡知识的复习,也是化学平衡教学的继续与深化。

针对“证明醋酸是弱电解质的实验研究”这一知识应用情境,学生提出一系列实验方案:测0.1 mol/L HAc的pH;分别测0.1 mol/L HAc和0.1 mol/L HCl的pH,进行比较;先测0.1 mol/L HCl的pH,加入少量醋酸铵固体,再测溶液的pH,观察溶液的pH是否增大;比较同温、同浓度的盐酸和醋酸的导电能力;比较同温、同浓度的盐酸和醋酸分别与镁反应的速率;取同体积、pH相同的HCl与HAc溶液,分别加入酚酞后,用同浓度的NaOH溶液进行滴定;取同体积、pH相同的HCl与HAc溶液,分别与足量的Mg反应,比较产生的气体体积;先测0.1 mol/L HAc的pH,加少量冰醋酸,使浓度增加10倍,再测溶液的pH,进行比较;先测1 mol/L HAc的pH,加水稀释10倍,再测溶液的pH,进行比较;先测0.1 mol/L HAc的pH,微热后再测溶液的pH,进行比较;先测0.1 mol/L HAc的pH,加少量醋酸铵固体,再测溶液的pH,进行比较;测同浓度的NaAc和NaCl溶液的pH,进行比较,等等。

在这节课之前,学生已经学习了弱电解质的电离平衡知识。在“证明醋酸是弱电解质”这一新问题情景中,为了设计实验方案并探讨众多方案的可行性,学生对所学知识中强弱电解质的区别,浓度、温度对电离平衡的影响,离子浓度与溶液导电性之间的关系,浓度对化学反应速率的影响,中和滴定实验,关于pH的计算,强弱电解质溶液稀释后pH的变化以及盐类的水解这些知识进行选择,分析其是否可以应用于具体问题的解决中。在这个过程中,学生需要思考其所设计的方案中哪些可行,哪些不可行?为什么?哪些方案需要优化调整?如何调整?这是一个让学生对所学知识进行辨析、理解比较和综合应用的过程,让他们初步建立起水溶液中各种平衡内在逻辑上的纵横联系。

通过分析发现,同一问题可以通过不同的实验方案解决,采用不同方案时又往往同样要考虑实验条件控制、原理应用的前提与影响因素等。因此,这些实验方案的设计虽来源于学生已有的知识,但在经历了分析中提取和应用中改造的过程后,学生思考问题的角度更加多样,也更加清楚知识间的内在联系,实现对知识深层次的理解与统整,从而能够构建符合学科思维特征的知识体系,获得更加理性的认知。

2 知识的意义增值

除了知识结构的改造,复习课的另一更高层次还体现在学生于原有知识意义基础上生成了新的意义,即意义增值。这节课教学目标设计源于学生的所学知识又略高于其已有的知识经验和认知基础,让学生的原有知识在与实验设计过程的相互作用中被注入新的意义。课堂教学不是向学生呈现设计好的各知识点,而是为学生的复习知识创设良好的应用环境。学生在教师的不断追问下对原有知识产生思维冲突,在师生与生生的互动中进行反思、重组和调整,从而获取新的有意义的理解。

知识的意义增值不是一次性的活动,而是一系列思维过程的结果。这种思维活动需要针对性强的追问进行有效驱动,使学生对原有认知产生疑问,对研究问题进行聚焦,从而反思自己原有的经验,消除可能存在的误解。教师在教学前应建立好教学框架,进行充分的课前预设,设计出具有驱动学习功能的有效追问。这种追问,既非注重形式的明知故问,也非为疑而疑的水上浮萍,而是为拓展知识意义形成的聚焦性与结构化的系列预设问题。

本节课中,针对学生提出的每一个实验方案,教师都能立刻进行针对性的追问,引导学生去进一步解释和证明自己的观点,或者质疑、补充其他同学的设计方案。教师的有效追问为学生的反思活动提供了支持,引导他们重新审视原有的知识结构与思维角度。

方案1:先测0.1 mol/L HCl溶液的pH,加入少量醋酸铵固体,再测溶液的pH,观察溶液的pH是否增大。

追问:为何不选醋酸钠而选醋酸铵?

反思:学生能够从H+与Ac-结合的角度提出加入醋酸钠的实验方案,但往往忽略了醋酸钠显碱性,将其加入盐酸溶液中无法证明其pH的减小是因为H+与Ac-的结合。该追问旨在引导学生关注控制变量的问题,增加思维的严密性。

方案2:先测0.1 mol/L HAc溶液的pH,加少量冰醋酸,使浓度增加10倍,再测溶液的pH,进行比较;或者先测1 mol/L HAc溶液的pH,加水稀释10倍,再测溶液的pH,进行比较。

追问:是否一定要通过加冰醋酸或加水稀释完成实验?

反思:通过分析让学生知道同样可以直接选择0.1 mol/L HAc和1 mol/L HAc溶液,测量其pH进行比较。该追问旨在让学生思考弱电解质溶液稀释或浓缩的本质,抓住浓度对于弱电解质电离平衡的影响这一本质因素进行分析与设计。

……

可以看出,有效的追问是建立在教师对复习知识与生成意义的充分预设基础上。只有充分了解学生的学习基础以及可能存在的障碍,一个个经锤炼而成的追问,方能率然信口而出,引领课堂教学走向深度。

2.2 互动中生成

课堂设计虽经预设而有着完整的体系,但教学发展却具有多种可能。在课堂教学中存在无数的变化因素,再高明的教师也不可能事先完全想好教学过程的所有内容。例如这节课上,教师无法预测到学生提出的实验方案的多少以及先后的顺序。对于学生的观点,教师应给予学生展示、互评的时间,既鼓励学生的个性发展又注重思维方法的引领,让学生学会在互动协作中分享集体智慧,展开情感交流,进而生成知识的新意义。

当学生甲提出用强酸制取弱酸这一思路时,教师追问:如何观察反应的现象?学生甲思索片刻后,提出可以检验生成物醋酸;学生乙提出可向盐酸中加入醋酸钠固体,测出其pH减小即可;学生丙指出醋酸钠本就显碱性,这样的方案不严密;学生甲又指出,若知道醋酸钠显碱性,就已经证明了醋酸是弱电解质!学生丁提出,为使设计方案更严密,可将醋酸钠换成中性的醋酸铵。

复习课主题研究的往往是比较复杂的问题,包含一系列相互作用的知识点,问题的解决则存在多种方案。由于参与讨论的学生有着不同的经验以及看待问题的角度,因此通过学生之间的相互交流,可以让他们拓宽视野,获得不同的视角和观点,从而有效培养其发散思维。同时,对于其他同学的观点,学生需要进行分析、辨别,进而认同或质疑,这也锻炼了他们的收敛思维。发散思维和收敛思维的锻炼,让学生获得新的、创造性的知识内涵,从而有力地促进了知识新意义的生成。

也就是说,良好的互动使得学生不再是被动再现知识,而是在原有基础上生成新的经验,并尝试用以解释新情境中的问题,最终形成相互关联的知识体系,实现意义增值。因此,在学生互动这一环节,教师应注意关注学生的阶段性进展,处理好留白与点拨之间的平衡,根据实际情况降低或提高任务难度,既最大限度地肯定学生的表现,让学生在反思中自己发现问题,自行做出调整、补充,又不断从新的角度加以澄清、迁移和拓展。

3 结语

这节课以巩固知识、促进学生知识体系的形成为目的,通过破题、建模、交流、评价、实验、小结,师生以弱电解质的知识为经,建立知识树,以实验方案的设计为纬,编织思维技巧网,让学生起于困惑,学于思考,获于顿悟,归于实验,有效完成了知识的结构改造与意义增值。因此,复习教学不应以知识的回忆与再现作为目标,不应以主题设问题,而应寻找新的情境任务,以问题设主题,充分关注认知的灵活性和概念的相关性,对复习知识从多元视角重新进行审视。

当然,本文中所谈到的方法也同样应该运用在新授课的学习过程中,然而其对于复习课的意义在于揭示所学知识的组织线索与内在联系,让学生在原有认识的基础上对其本质进行理性思考。事实上,当学习以孤立的话题一段段发生时,知识的习得会停留在较肤浅的层次,学生难以将知识迁移到有意义的具体问题中。在平时的课堂中,缘于课时的限制,知识是分段呈现在学生面前的,这无形中割裂了本应凝为一体的知识体系。复习课恰恰给了师生一个空间,要求学生建立宏观视野,运用从不同角度分析同一问题的方法;统整学科知识,领悟从同一角度分析不同问题的思维;通过预设中的追问以及互动中的生成,在知识系统化的过程中加深理解。

参考文献:

[1] F·W·克罗思著. 李其龙等译.教学论基础[M].北京:教育科学出版社,2005:140.

[2]钱秋萍.实践-学习-反思我是这样步入教学研究的殿堂[J].化学教学,2007,(4):59~61.

[3]范捷平.德国教育思想概论[M].上海:上海译文出版社,2003:117.