2013年“两会”回眸——深化改革需要更大的勇气和智慧

2013-12-29毛丽冰

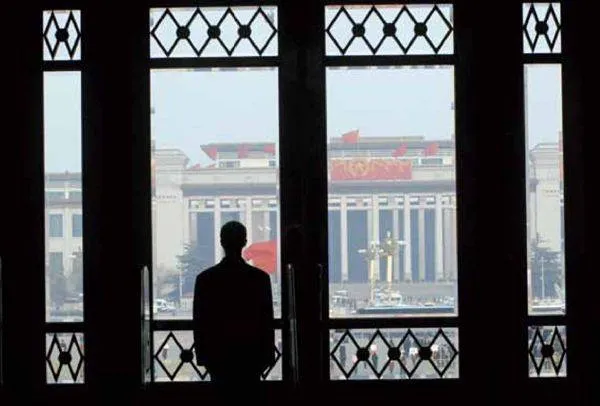

在这个充满生机和活力的早春3月,十二届全国人大一次会议和全国政协十二届一次会议顺利完成各项议程,胜利闭幕。今年的“两会”是贯彻落实党的十八大精神的大会,会议进一步确立了中国改革总体格局和经济社会发展全局部署,并决定和产生了新一届国家机构领导人。闭幕式上,国家主席习近平以民族复兴为主轴诉说着“中国梦”,他强调,“中国梦”必须是人民的梦,要实现“国家富强、民族振兴、人民幸福”。

改善民生 幸福中国梦

民生问题无小事。回顾历年的“两会”,民生问题几乎是永恒不变的重要议题。

今年两会也不例外,截至2013年3月7日下午2时,委员共提交提案5641件,涵盖社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明各个领域,围绕保障和改善民生等方面,共提出提案1760件。提案内容涉及加快公立医院改革、解决失能老人养老难问题、完善失地农民社会保障制度、健全城乡公共就业服务体系、完善保障性住房准入与退出机制、提高最低工资标准,等等。

温家宝同志在作政府工作报告时强调,坚持把人民利益放在第一位,着力保障和改善民生。针对当前群众最关心、反映最强烈、难点最集中的诸多方面工作,报告围绕就业、社保、医疗、环境、保障房、教育、食品安全等内容提出了今后政府工作努力的方向。报告指出,全面推进社会保障体系建设,建立新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度,城乡居民基本养老保险实现了制度全覆盖,各项养老保险参保达到7.9亿人。“必须把保障和改善民生作为政府一切工作的出发点和落脚点,放在更加突出的位置。”

报告明确提出,深化医药卫生体制改革,建立新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度,全民基本医保体系初步形成,各项医疗保险参保超过13亿人,加强城乡基层医疗卫生服务体系建设,建立基本药物制度并在基层医疗机构实施,公立医院改革试点稳步推进。

新形势呼唤更高水平的民生投入。今年政府工作报告对2013年的工作部署,提到了十大数字。其中,直接涉及民生的就有6项:物价控制目标3.5%左右,新增就业900万人以上,养老金提高10%,人均基本公共卫生服务经费提高到30元,保障房新开工630万套,教育经费支出超过2万亿元。财政保障对于民生的保障至关重要。

李克强总理答中外记者问谈到施政目标时说,不断改善民生,也就是说要着力提高城乡居民,特别是低收入者的收入,持续地扩大中等收入群体。要重点保障基本民生,编织一张覆盖全民的保障基本民生的安全网。

两位总理都将民生作为施政重点,可以想见,“你幸福吗”未来将不是一句调侃的问话,而是“我们都很幸福”的肯定作答。

节能环保 美丽中国梦

我们无法忘记,1月30日的中国中东部地区十余省(区、市)连续受大范围雾霾影响,灰霾面积达143万平方公里,主要分布于北京、天津、河北、河南、山东、江苏、安徽、湖北、湖南等地。

在“两会”期间举行的“环境保护与生态文明建设”记者会上,环境保护部副部长吴晓青表示,雾霾治理要重点抓重污染地区的大气污染治理,出重拳、用猛药、打组合拳。

“从今年开始,环保部将对火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工6大行业实施大气污染物特别排放限值,这是迄今为止我国污染治理史上最严厉的一项措施。”吴晓青表示,“十二五”时期将在京津冀、“珠三角”、“长三角”以及山东城市群开展煤炭总量控制试点,并督促各地加快油品质量升级步伐。他指出,到今年年底,我国将建成覆盖190个城市近950个监测点位的国家空气监测网,并实时发布监测数据,这将为地方各级政府下决心治理大气污染提供有效监督手段。

李克强在回答法国《费加罗报》记者关于“环境问题”的提问时表示,要打造中国经济的升级版,就要让人民呼吸洁净的空气,饮用安全的水,食用放心食品。对雾霾天气要下更大的决心,以更大的作为治理。不能以牺牲环境换来人民不满意的增长。进一步创新发展理念,推动科学发展。一是不能再欠新账,包括提高环保的门槛;二是加快还旧账,包括淘汰落后产能等。政府应当铁腕执法、铁面问责。

全国政协委员、中国电力投资集团公司总经理陆启洲认为,火电企业对于形成雾霾天气有一定责任,但很多不合理的生产生活方式也要负相当部分责任。他指出,提高能源利用效率、大力发展清洁能源,是治理空气污染的有效方式。

发展低碳经济,实现减排目标,就要转变经济增长方式,调整产业结构,不仅要实现减排技术创新和制度创新,也要让老百姓养成低碳出行、低碳生活的习惯,让绿色GDP理念深入人心,共建美丽中国。

新型城镇化 富裕中国梦

要努力实现2020年建成小康社会的目标,李克强指出,需要年均增长7%的速度,这不容易。但是,我们有有利的条件,有巨大的内需。“关键在推动经济转型,把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来,形成新动力,并且使质量和效益、就业和收入、环境保护和资源节约有新提升,打造中国经济的升级版。”

李克强多次强调要“在中西部一些发展条件较好的地区,加快培育新的城市群、形成新的增长极”、“更好发展小城镇,有条件的东部地区中心镇、中西部地区县城和重要边境口岸逐步发展成为中小城市”。

在中国经济的升级版中,这一系列的改革和发展问题可能都会在城镇化进程中遇到。李克强还特别指出:“要注意防止城市病,不能一边是高楼林立,一边是棚户连片。本届政府下决心要再改造1000万户以上各类棚户区,这既是解决城市内部的二元结构,也是降低城镇化的门槛。”

新型城镇化才能真正实现农村人口向城市的转移,便于发展大农业,完善农业产业链,实现农业现代化。新型城镇化突出的是“新”:即城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展,是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展,互促共进的城镇化。

全国人大代表蔡继明多年来一直关注中国的城镇化问题,他在本次“两会”期间就表示,中国有2.6亿农民工,户籍问题把他们挡在了享受城镇化成果的门外,这样的城镇化不是真正的城镇化。

城镇化涉及百姓诸多切身利益,李克强强调,城镇化首先是人的城镇化。人的城镇化就是要真实的融入城市生活,享受市民待遇。公安部副部长黄明在全国政协召开的“积极稳妥推进城镇化着力提高城镇化质量”提案办理协商会上回应全国政协委员提出的推进城镇化涉及的户籍制度改革问题时表示,公安部正着手多项工作加快户籍制度改革步伐。其中包括,推动中等城市进一步降低落户门槛,有序放开落户限制;小城市和小城镇放开落户限制;特大城市和大城市进一步完善落户政策,合理控制规模。通过建立实施居住证制度,以具有合法稳定职业和合法稳定住所(含租赁)、连续居住年限、按照国家规定参加城镇社会保险年限等为主要指标,按照总量控制、公平公正、有序办理的原则,为长期在所在城市工作生活的公民打通落户政策通道。

“新型城镇化,还必须着力完善城镇道路、供水、供电、管网、生活垃圾和污水处理等市政基础设施,加强教育、卫生、文化等公共服务设施配套。”全国人大代表、海南陵水县县委书记王雄认为,“同时,也应强化产业支撑,发展特色产业和劳动密集型产业,实现产业发展与城镇建设互促并进;把生态文明理念融入城镇化建设全过程,构建绿色美丽村镇;把促进农业转移人口市民化作为城镇化的核心,推动城镇化高质量、内涵式发展。”

推动新型城镇化,合理调整产业结构,必然带来劳动生产率的提高,进一步促进投资、拉动消费,保障百姓都能过上便捷、舒适的生活,成为中国经济增长和社会发展的强大引擎,民富国强将不再遥远。

深化改革 强大中国梦

北京复兴路10号大院门前,“中国铁路总公司”的牌子取代了悬挂64年的“中华人民共和国铁道部”。

本届两会,改革成了最强音。《国务院机构改革和职能转变方案》在“两会”期间亮相,内容涉及稳步推进大部门制改革,实行铁路政企分开,整合加强卫生和计划生育、食品药品、新闻出版和广播电影电视、海洋、能源管理机构,等等。改革所涉及的领域都是与老百姓切身利益息息相关的部门,积极回应了社会关注点,反映民意。本次机构改革,仅仅是新一轮深化改革的“揭幕战”。政府工作报告指出,将“以更大的政治勇气和智慧,深入推进改革开放”。

以更大的政治勇气和智慧推进改革开放,成为与会人士的共同心声。习近平同志在参加上海团审议时强调,改革“要勇于冲破思想观念的障碍和利益固化的藩篱,敢于啃硬骨头,敢于涉险滩”。

“啃硬骨头”、“涉险滩”表明了新一届领导集体攻克难关、深化改革的决心。机构改革的核心是什么,应该如何改,改革的目标何在?这些问题更引起百姓关注。在答中外记者问时,李克强回答了这一问题,“这次改革方案核心是转变政府职能,当然也是简政放权。如果说机构改革是政府内部权力的优化配置,那么转变职能则是厘清和理顺政府与市场、与社会之间的关系。说白了,就是市场能办的,多放给市场。社会可以做好的,就交给社会。政府管住、管好它应该管的事。机构改革不易,转变职能更难,因为它更深刻。”“改革贵在行动,喊破嗓子不如甩开膀子。”

四川省南充市市长向东代表认为,国务院职能转变的重要任务之一是向地方放权。中央部门以前管得太多太细,点多面广,尤其审批效率低。应该按照“谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险”的原则,最大限度地缩小审批、核准、备案范围,“特别是加大一般性转移支付,减少与具体项目捆绑的专项转移,更好地发挥地方政府的作用。”

方案确定以后,还要抓好落实。代表委员指出,地方各级政府应根据方案精神,抓紧搞好自身机构的改革和职能转变,尤其是要着力推进职能转移、职能下放、职能整合、职能加强,切实做到该管的管住、不该管的不管不干预。

改革的结果是机构精简了,办事效率提高了,政府服务职能凸显了,百姓从中获益了,国家经济才能更稳更好地发展,中国才能强大而屹立于世界。