巴厘岛上的精神病人

2013-12-29卡特琳·昆茨

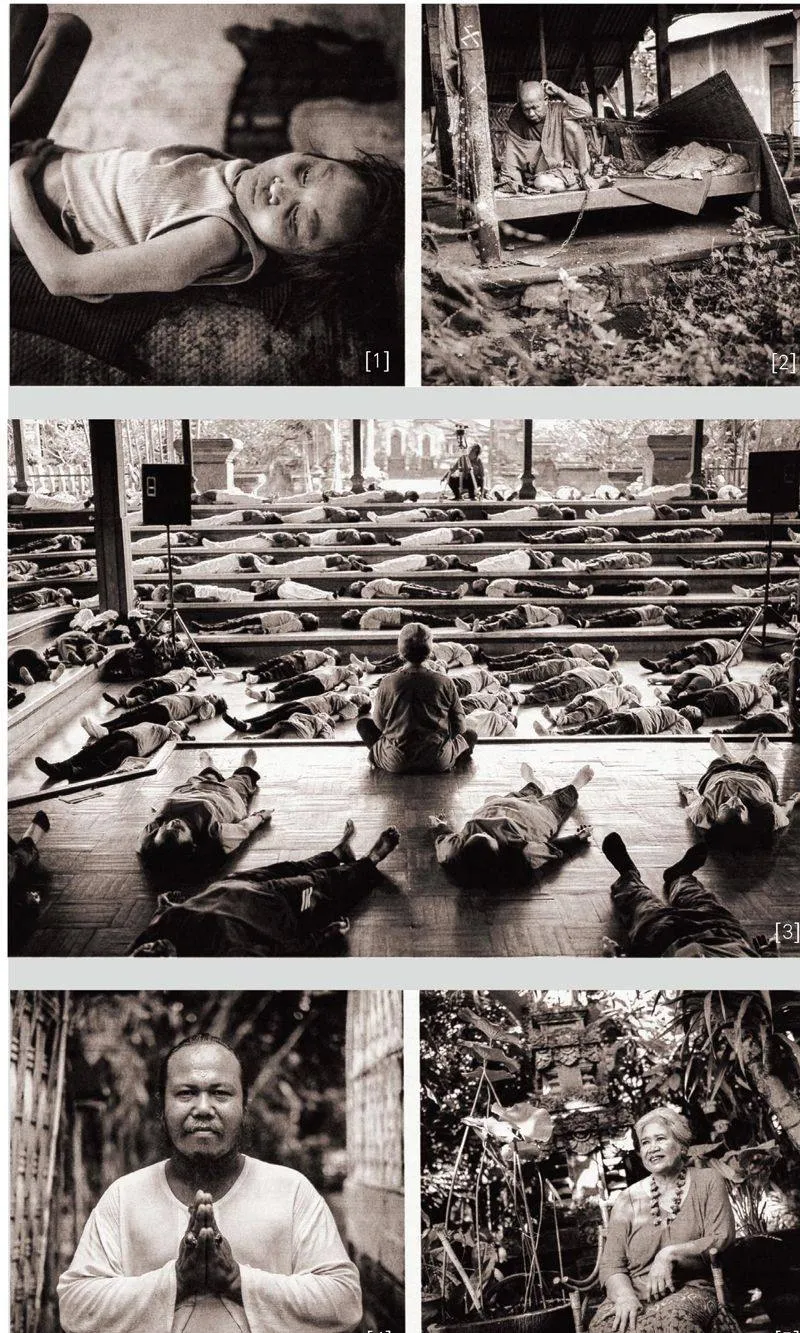

在风景如画的印尼度假胜地巴厘岛,精神病人被拴在链子上关押、虐待。精神病科医生露·卡托·苏亚妮来到岛上,试图解救这些被遗忘的人。

上帝之罚

露·卡托·苏亚妮对着越野汽车的后视镜给自己涂上了口红,她希望自己能漂漂亮亮地面对即将到来的恐怖。她从副驾驶座上拿起ipad,轻轻翻阅着病人信息——名字、监禁时间、诊断结果,有些患者的信息甚至长达30页。

孔玛,监禁八年:“一位母亲,被关在牛棚旁的一间棚屋里。离婚之后精神错乱,每天晚上赤身裸体地在村子里走来走去。”

柯图特,监禁19年:“一名建筑工人,住在密林里的一张竹床上。有一天他试图杀死亲哥哥,原因不明。”

卡德科,监禁24年:“一位农民,被关在一个没有窗户的棚屋中。母亲死后,她拿着一把刀走上了大街。寄生虫已经布满了她的胃。诊断结果:精神分裂,濒临死亡。”

68岁的露·卡托·苏亚妮是个脸蛋圆圆的和善女人,有6个儿子,17个孙子孙女。她是巴厘岛的精神病科医生。对于游客来说,巴厘岛是度假天堂,而对精神病人来说,却是人间地狱。

在这里,精神问题被视为上帝施加的惩罚。所以,精神病人像狗一样被锁链锁起来。在整个巴厘岛上,这样的情况有350例,而在整个印度尼西亚约有4万例。印尼人将这种情况称为“囚禁”:囚禁在锁链里。

至今,露·卡托·苏亚妮共治好了52位患者。

孔玛,26岁

这天上午,苏亚妮的目的地是巴厘岛北部。弯弯曲曲的道路两旁全是深绿浅绿的稻田,道路像蜗牛壳一样。棕榈树笼罩在大雾之中,空气中弥漫着腐烂水果和泥土的气息。当她抵达罗威纳海滩附近的一个小山村时,太阳已经升上了头顶。

这里共住着六户人家,孔玛就住在马厩旁边的小屋里。小屋大约两平方米,没有窗子。地上铺着一块粉色的毯子,散落着一条内裤,一个木犁、牙刷、梳子、卷尺、油桶和指甲刷。

自八年前起,孔玛的右手手腕上就拴着一根1.5米长的铁链,铁链的另一头拴在一根柱子上。26岁的她浑身赤裸地蜷缩在小屋里,嘴里高声唱着歌,使劲捶着墙壁,或许她是想赶走脑海里的某些声音。她还试图赶走苏亚妮。苏亚妮站在门口,提着药箱,汗水流了下来,可她仍一动不动地站在那里。过了一会儿,她说:“嘘!孩子,一切都会好起来的。”

“孔玛总是不肯穿衣服。”她的哥哥说。因为长时间的体力劳动,她的身体十分健壮。以前,兄妹俩一起在河边玩耍,在田野里捉迷藏。夜里,当孔玛害怕的时候,他会紧紧抓住她的手。可是现在,他只能把妹妹锁起来,因为她总是不穿衣服到处乱跑。

孔玛的哥哥是种水稻和大豆的农民。他要养活老母亲、残疾的姐姐、有精神问题的弟弟和孔玛。一家人住在竹子搭建的两个小屋里,食物是米饭和菜叶,每天的生活费只有1.3欧元。

苏亚妮经常在开始治疗前和患者家人聊天,一聊就是几个小时。她询问孔玛的病情,她的童年,她是否做过噩梦。这是苏亚妮第38次来到孔玛家。在孔玛的棚屋前,她问:“你吃什么了?”孔玛却开始唱歌。苏亚妮觉得孔玛受到了创伤,但是创伤从何而来?苏亚妮不知道。她只能猜测:也许是遭受了性暴力,也许是基因缺陷,也许是吃了有毒的东西。

“孔玛本是一个正常的女孩子。”她的妈妈说。她认为,孔玛不爱她的丈夫,因此受到了上帝的惩罚。孔玛的嫂子说:“孔玛18岁结婚,但后来她的丈夫把她送回了家,带走了她的孩子。从那以后,她就开始大哭大叫。”无助的家人要保护自己,也要保护生病的亲人不招致别人愤恨,只得用铁链把孔玛锁起来。

告别孔玛家人的时候,苏亚妮说:“给她洗干净身体,把她的排泄物清理掉。”一家人都低下头,显然他们很少关心孔玛的清洁问题。随后,苏亚妮在记录本上写道:“孔玛需要的是——爱和关注。”

问题的根源

这样的囚禁不仅出现在亚洲,在索马里、尼日利亚和苏丹都有类似的情况。这些国家普遍战乱频繁,君主专制,基础设施落后。在这样贫穷、愚昧的社会里,人们都信奉神灵,心理疾病常常被视为是患者给社会带来的脓包。

然而,很少有地方像巴厘岛这样,囚禁者和游客离得如此之近。每年大约有300万游客来此冲浪、潜水,白天享受按摩服务,晚上在酒吧里狂欢。在这些游客放松心情的同时,他们不知道,也许就在短短几个小时车程之外的地方,有人因为精神疾病而不得不终生在锁链中度过。

2002年和2005年,库塔区发生了多起爆炸事故。当时,苏亚妮是巴厘岛首府的蒂帕萨大学精神病学系系主任。她听说爆炸之后村子里自杀的人数增加了,于是决定前去寻找原因。可是,苏亚妮并没有发现自杀者,而是在鸡棚旁遇到了一个神经错乱的男人,他被锁链锁住了。苏亚妮从未见过这样的情形。“为什么要这样做?”她不禁发问。病人亲属给出了回答:除了把他锁起来,他们不知道还有什么其他办法。

苏亚妮觉得,在巴厘岛这个旅游天堂,不应该有人在锁链里发疯。于是,她在蒂帕萨建立起一个私人诊所——苏亚妮研究所。她自费雇了七个帮手,四处搜索被锁链铐起来的人,每发现一个就马上打电话告诉苏亚妮。2008年,孔玛就是这样被发现的。

苏亚妮为患者诊断的结果常常是精神分裂症。这个词似乎可以解释一切疑问,然而对患者来说,这个诊断并不重要。在他们所处的条件下,无论哪种治疗方法都不起作用。在巴厘岛,一针镇定剂约需7.5欧元,这是大多数家庭都无法负担的一笔巨额费用。

于是,苏亚妮自己买来针剂,有时她还会从捐赠者那里得到一些药品。2009年,政府给苏亚妮提供了50万美元的资助。苏亚妮还会举办一些预防精神问题的讲座。每个周六,她的听众都会聚集在蒂帕萨,他们躺在地上,大笑四分钟,唱着歌来驱除孤独。苏亚妮告诉他们:“要走出家门,呼吸新鲜空气。”每四周到八周,苏亚妮给患者服用一些药物。她希望,只要患者平静下来,患者的家人就把锁链摘掉。孔玛也曾因此得到过几个月的自由。她的情况有所好转后,家人把她送去一个农场工作。可是不久,她就被雇主送了回来,因为她总是直勾勾地盯着墙,不好好干活,家人只得又把她锁了起来。

苏亚妮知道,问题的根源在于,患者只有在发病时才会引起家人注意,而只要病情有所好转,家人就会忘记继续给患者使用药物。其实,当发现患者被锁起来时,她本可以叫警察,因为在印尼,非法囚禁是被禁止的。但她从没这么做:警察能把这些患者带到哪里去呢?

印尼政府为精神病患者的投入很少。全国共48所精神病医疗机构、7700个床位,平均3.2万居民拥有1个床位。巴厘岛唯一一所国家级精神病医院位于岛中心邦利区。在这里,两位神经病科医师和十位医护人员照顾着大约400名患者,苏亚妮大多数的患者都曾在这里接受过免费治疗。

这个地方看起来就像一座监狱,可是,在印尼这已算是好的了:至少这里没有锁链。30名患者被关在一间屋子里,窗户上装有铁条。男人和女人被分隔在不同的房间,每个人有一张床。有几个人无精打采地躺在一边,另一些人绕着圈跑步或是盯着墙面。过道上有许多肮脏不堪的褥子,闻上去有一股尿骚味。

当询问医生这些患者情况如何时,他们回答:“精神分裂症。”问及治疗方法,回答是:“我们有时候会和他们说话。”

在小房间门口,友善的护士正在把病人的姓名、年龄、诊断、药方写在黑板上。“患者一般会在这里待一到两个月”,医生说,“然后他们必须离开。”如果患者没有被接回家,工作人员就会把他们送回家,许多患者在被送回后又被锁了起来。

苏亚妮的患者柯图特便是这样。这位老人已经被锁在树林里的竹床上19年了,他曾试图杀死他的哥哥。他经常去邦利的医院,每次治疗时,医生会给他取下手铐。而当他回家后,家人又将他铐上。一家人都害怕柯图特,他们在离他很远的地方扔给他食物、水和香烟,就像对待一只狗一样。好在他的身体状况仍然良好,苏亚妮说:“这是他的幸运。”

卡德科,42岁

可卡德科就没那么幸运了。苏妮亚的助手找到卡德科时,42岁的她正处于死亡的边缘。

苏妮亚第一次到访的时候,卡德科的爸爸把她放在沙发上,她一言不发地待在那里,骨瘦如柴,像扫帚杆一样。爸爸说,她的胃里已经挤满了寄生虫。苏亚妮打开摄像机,询问她的病史。爸爸给苏亚妮讲起了卡德科的故事。

妈妈离世后,卡德科不再说话,把妈妈的肖像挂在卧室的墙上,盯着它一看就是一整天。不久,她骑走了舅舅的摩托车,拿着一把刀冲到大街上;她脱下自己的衣服,跳进一条十分肮脏的河里;她把自己的粪便涂在墙上,撕扯衣服;有一天,她用拳头使劲砸一面镜子,直到手上满是鲜血。

“这是黑魔法。”爸爸说,“我们过得太好了,这是给我们的惩罚。”

正如巴厘岛上的大多数人一样,卡德科和她的家人都是印度教徒。他们相信,精神上的疾病是恶魔带来的,或者来自祖先的诅咒。卡德科的爸爸说,他在过去的24年里带着女儿拜访了57位当地人称为“巴利安”的灵疗师。灵疗师能够看出到底是超自然的能量作祟还是身体本身出了问题,进而决定是采用西医方法治疗还是用传统的宗教仪式。

多数灵疗师最终会选择宗教仪式,卡德科也经常接受这种仪式。在村庄的神庙里,灵疗师把鲜血、香料和水混合起来搅拌,当水花溅起时,病人开始发抖,眼球斜向一边,甚至整个人在地上滚来滚去。整个仪式类似驱魔。按照传统,被魔鬼附身的人是无辜的,也是能够被净身的。净身之后,就恢复正常了。然而,卡德科却没法被净身。

村庄里到处都挂着鬼脸(她的家里也有),还有一个为卡德科设的守护庙。“可是一点用都没有。”爸爸说。接着,他带苏亚妮去看了女儿的房间。这是一个空荡荡的屋子,只有一个窗户和一副纸牌。苏亚妮在本子上记下“精神分裂症”和“贫血”,卡德科最多只有30公斤。

苏亚妮找到村子里的卫生站,她告诉工作人员:“离这里500米的地方有人快死了。”卫生所的负责人却说他们无能为力。只要还有肺结核、疟疾,他们就根本顾不上精神分裂症。

几天后,苏亚妮没有和任何人打招呼,再次去了卡德科的家。她发现,上一次爸爸骗了她。他带她去的根本不是卡德科的房间。卡德科住在房子后面的一个小黑屋里,被绑在一根木柱子上。小屋的地面上到处涂抹着她的粪便,墙面的石灰已经脱落了,碗里的一点儿米饭散发出腐臭味。卡德科全身赤裸着,眼睛半睁半闭,双腿交叠在一起,右脚不停地颤抖。这大概是她最后的生命迹象了。

[译自德国《明镜周刊》]