希尼:一切“归功于诗”

2013-12-29洪鹄

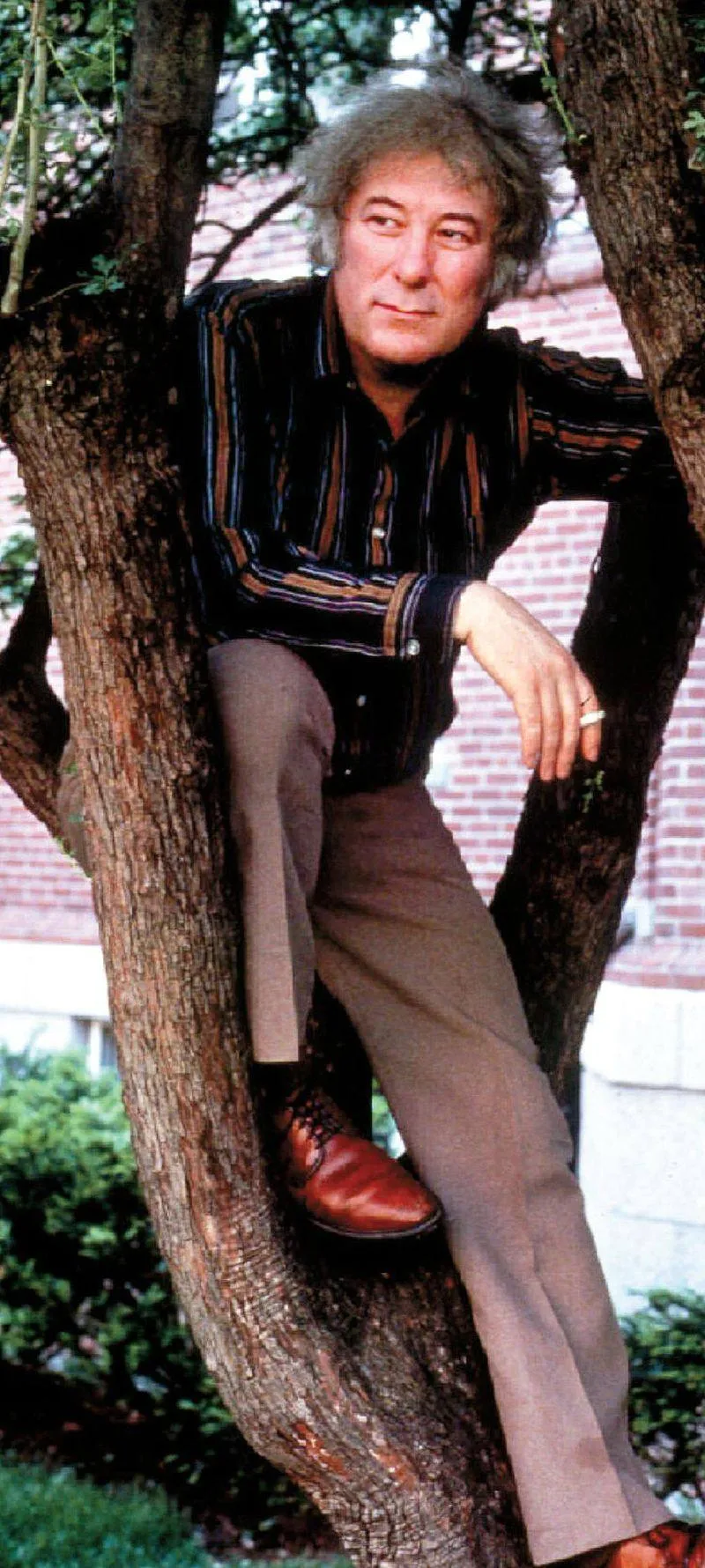

要尔兰,都柏林。74岁的谢默斯·希尼与世长辞,令英语世界失去了又一位非凡的诗人。四年前的一次中风之后,希尼一直在努力恢复他的生命活力。他曾希望能活得像索尔·贝娄(1915-2005,1975年诺贝尔文学奖得主)一样久,“老到人们足以忘记他曾经得过诺贝尔奖这回事。”

1995年,瑞典文学院将当年的诺贝尔文学奖授予爱尔兰人谢默斯·希尼,以表彰他“具有抒情诗般的美,以及伦理深度的,使日常生活中的奇迹得以显形和活生生的往事得以升华”的诗歌写作。在获奖演说中,希尼反复谦卑地声明他必须将一切“归功于诗”:是诗歌缔造了秩序,而这种“既忠实于外部真实的冲击、又敏感于诗人自身的内部法则”的秩序则缔造了他这个人。

《美国诗评》杂志早在二十世纪80年代就将希尼和波兰人切·米沃什、俄裔诗人布罗茨基以及瑞典的特朗斯特罗姆并列,称四人为当今世界“最伟大的欧洲诗人”。20多年过去,他们相继以诗人身份摘取了诺贝尔文学奖桂冠,也相继走到了人生的尽头。随着希尼谢世,如今,只剩下82岁的特朗斯特罗姆一颗文学心脏还在跳动。

在宁静中倾听

1939年,希尼出生于爱尔兰北部。他是德里郡乡下一个人丁兴旺的家庭里的长子。这个家族世代务农,到希尼这一辈有七个孩子。希尼在上世纪四十年代中度过他的童年,在贫瘠而遥远的爱尔兰农场,他们甚至听不到欧洲大陆的炮声隆隆。全家九口人挤在一所传统农场茅屋的三间房子里,过着一种近似于穴居的生活,无论从地理上还是情感上都有些与世隔绝的味道。

“那是一种亲密的、实在的、生物性的生存方式”,希尼日后回忆,他记得茅屋那薄薄的墙壁,挡不住夜里隔壁马厩传来的马的声响,混合着大人们在厨房里的动静。“当然,我们接纳一切。”希尼写道。在那些年拥挤却也是宁静的童年生活里,他正是通过薄薄的墙板学会了倾听—这一日后他作为诗人感知世界的关键性方式。落在屋顶上的雨,耗子在天花板上的活动,一列蒸汽机车隆隆驶过带过的风吹打着他家虚弱的院落,父母用地方口音说起的邻人的名字,广播员用英格兰腔念出的轰炸机和那些被轰炸的遥远城市的名字。他逐渐具备了“贮藏室一只水桶里的水那样的敏感”:即使是远方的一列列车路过,水桶里的水也会在它的表面无声无息地泛起柔和的、同心圆状的涟漪。而在很多表面平静的声音背后,他能捕捉到那些摩斯密码般“尖锐的、狂乱的信号”。

他理所当然地成为了全家最不同的那个孩子,依靠奖学金进入了圣哥伦布学院,继而是贝尔法斯特女王大学。在高中,他认识了约翰·休姆,此人后来领导了北爱尔兰和平运动,并在1998年获得了诺贝尔和平奖。在大学,希尼成为了爱尔兰“北方诗人”一代中的一员。

1966年,希尼出版了他第一本诗集《一个自然主义者的死亡》,一举成名。这本诗集被认为是把英国文学的传统和爱尔兰民间乡村生活结合了起来,以“带有现代文明的冷静眼光,挖掘和品味了爱尔兰的民族精神”。在那首著名的《耕耘》中,希尼写道:食指与拇指之间静静地/躺着短粗的钢笔/像握着一把雅致的枪/窗外,传来一声脆响/当铲子插入沙土/我的老父,在耕耘/我一路望去/直落在那家族遗传的臀部,在花坛间浮现/一会儿蹲下,一会儿站起/恍如二十年前/在马铃薯地里有节奏地俯下身子。

希尼认为,一袋煤炭也好,一把铲子也好,都能够入诗,都配得上领受诗人耐心的、不断留出停顿的遣词造句。“我的兄弟们都不是读书人,家族里没有任何人拥有文学技能,我从来不敢轻视他们——这个迷人的(诗歌)圈子以外的人。”

诗歌的纠正

但在批评者看来,希尼有点过分迷失在田园里了。有人认为希尼是把“华兹华斯等英国浪漫派诗人的旧式掘土机拉到了当代世界”。苏珊·桑塔格则评论希尼的爱尔兰“好像是都柏林的迪士尼乐园”。对此,希尼的辩解是,他承认当代的诗歌要承担比过去更多的写实功能,但他本人更在意传统写作方式里那种——如乔伊斯所说的,“恰如其分的顺序,恰如其分的词句”。

但从第二本诗集《通向黑暗之门》开始,希尼已自觉地向爱尔兰民族历史的黑暗土壤深处挖掘了。他亲历了北爱尔兰天主教徒为争取公民权举行示威而引发的暴乱,而1972年他的第三本诗集《在外过冬》发表时更是爱尔兰政教冲突最激烈之际,作为一个诗人的希尼已没有可能避开对表现民族境遇的文学意象的寻求了。他承认诗歌本质上应当是一种回应,对世界的回应,诗人的责任即是对世界作出应答,而世界是不可挑选的——你不能人为制造出一个“诗意”的世界。他也记得北爱宣布停火的日子,那令他觉得“长久以来黑暗的房子打开了,阳光射进来,一片灿烂”。就如他在一首名为《晚安》的诗中写的: 门闩拔开,一窝锋利的光/剖开了庭院/从那扇矮门外/他们弓身进入如蜜的走廊/然后直接穿过那道黑暗之墙/水坑、鹅卵石、窗框和门阶/稳稳置于一堵光亮中/一直到她再次超越她的影子跨步进来/并取消她背后的一切事物。

1975年,希尼出版了他最负盛名的诗集《北方》。因为这本诗集,他被美国诗人罗伯特·洛厄尔称为“自叶芝以来爱尔兰最伟大的诗人”。有意思的是,叶芝逝世的日子,1939年4月13日,正是希尼的诞生日。

在中国诗人王家新看来,希尼的诗最早从个人经验入手,进而追溯到家族、乡土,直至民族,包括了神话和历史,在对平凡事物的关注中开掘出了一种“个人的诗泉”。在上世纪八十年代,希尼和米沃什,以及布罗茨基,三个人对中国诗人产生的影响是极其特殊和重要的,“可以说他们都深深地介入了中国当下的诗歌写作”。而其中的希尼,尤其有别于其他任何高调的诗人,因为他的诗看上去最为朴实,与中国诗人熟悉的农事接近,且“蕴含着一种内在的道德挣扎和语言的澄清”。

在那篇题为《诗歌的纠正》的著名诗论中,希尼摊开了他长久以来面临的纠结。诗歌和现实,究竟是否存在一种正确的距离?他的结论是,一个诗人,必须尝试一种“在观照环境的同时又能超越其环境”的写作方式,由此生发出一种“诗歌的纠正”的力量。毫无疑问,爱尔兰激烈的现实冲突给希尼的写作制造了巨大的矛盾,他一方面希望能坚持诗歌艺术的内在规定性,认为诗歌不应过度介入现实,一方面却无法不听见无尽的爆炸声和“绝对、凄凉的枪声”。

他由此而得出了“诗歌的纠正”的结论,试图用这种“纠正”的努力,去避免美学的空洞,使语言重新获得真实的力量,也令诗歌达到与时代相匹配的成熟——不是锻词炼句的成熟,不是温室里的成熟,而是一如希尼自己在《山楂灯笼》一诗中所说的,被历史风雨和道德拷问“点戳”得“出血”的、被啄食过的成熟。