纵论创新路径

2013-12-29马浩

创新是企业经营中持续盈利的根本源泉,也是商业文献中司空见惯的老生常谈。对创新的方法和手段,不同人有不同看法,而创新的过程,似乎并没有遵循统一的规律。实现创新的路径方法,好像也没有一个公认的标准或固定模式,可谓形态繁杂,异彩纷呈。内功与外因交汇,运气与折腾并行。

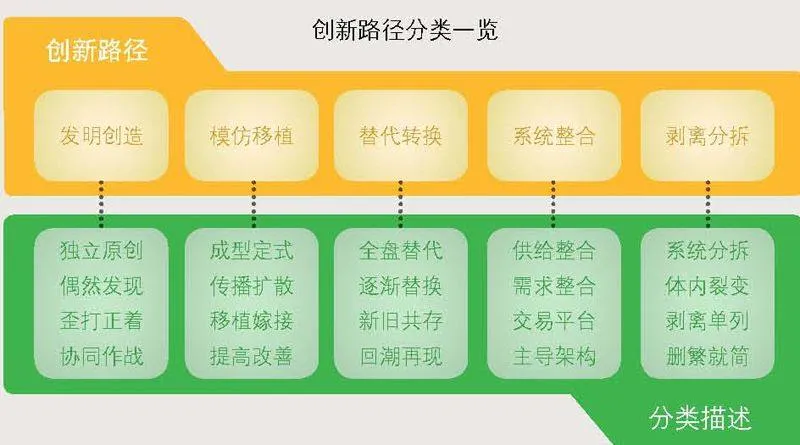

然而,仔细观察与梳理,我们还是能够粗略地勾勒出有关创新的一些基本手段和路数,主要包括:发明创造,模仿移植,替代转换,系统整合,剥离分拆。

发明创造

创新,尤其是所谓的原创,是在全世界范围内首次出现的创新或者完全独立自主的创新,可以是有意地通过探索与实验去创造和发明,也可以是偶然发现或识别的。然而,偶然并不意味着完全随机。所谓运气青睐有准备的头脑,其言不谬。貌似偶然随机的创新,其实是训练有素并经验丰富的科学专家与技术精英在坚持不懈的实践中得到的奖赏和报偿。他们需要专业的知识,机敏的观察,灵活的头脑,勤奋的努力,要善于联想和想象,在表面不相关的事物中建立联系,通过灵感顿悟与系统思考去识别和捕捉关系、模式与规律,在异常结果甚至各类失败中发现新的契机与可能性。

独立原创

显然,无论是个人发明家还是机构创新者,许多创造发明并不只是靠意外或者运气实现的,而是通过有目的、有意识的探索和尝试造就和促成的——爱迪生发明的电灯泡不仅是有意实验和探索的结晶,而且是其构想的包括电力制造、输送和使用在内的整体照明系统中的有机构成部分;诺贝尔发明的炸药,意图在于寻找一种比火药更容易安全地保存和管理的爆炸物。

偶然发现

其实,偶然只是相对于发明者的意图而言的。一个发现或者创新可以是在没有任何求索意图的情况下成就的,比如牛顿通过自然坠落的苹果意识到万有引力的存在,算是纯粹的偶然发现。还有一些偶然发现或者创新,是在尝试实现其它意图时顺便发现的,所谓的种瓜得豆。阿斯巴甜的甜味剂功效就是在研发胃溃疡药品的试验中被偶然发现的。

歪打正着

有些创新介于有意无意之间,可能本着某种意图在某些领域探索,却在其他领域实现了初始的意图,歪打正着。

1960年代,本田摩托车刚进入美国市场时,其主打产品是美国市场时兴的大型摩托,而本田销售人员自用的50cc小摩托却意外在美国走红,受到以年轻的城市职业人士为主的新兴客户的大肆追捧,而小摩托车的研发和制造恰恰是本田当时最拿手的。本田歪打误撞,生生地在美国传统的摩托车市场之外开辟了一个全新的细分市场。

协同作战

在当代社会,创新日益成为有计划有组织的团队协作活动,往往通过复杂的社会技术系统来实现。越是从个人上升到团队和组织层面,其计划性和系统性就越强。

美国发明原子弹的曼哈顿计划,阿波罗登月计划,载人航天飞机项目,以及前苏联发射的世界第一颗人造卫星等创新项目,皆是人财物耗费巨大的系统工程。在这种情景下,创新是一种严格自律的组织行动,强调总体规划、分解实施、层层问责,讲究精准可靠、系统协同。

模仿移植

通常,创新是一个系列过程,由概念想象,到初始尝试,基本成型,再到大规模商业推广,历经多个阶段与时期,可能长至几个世纪,也可能短至几年甚至几个月。在创新成果基本成型之前,如果前期序曲过程漫长,参与人物众多,便很难清楚界定到底谁是原创,谁是模仿。牛顿所谓站在巨人的肩膀之上,说的就是这个道理。

广而言之,那些被公认为发明某项创新的人,通常是在前人的基础上进行改进和提高的人,是相对的后来者而不是急先锋,是对前人阶段性成就的模仿或者替代,而不是开山原创。所谓的原创,毕竟凤毛麟角。大部分创新都是模仿性的,受到前人的启发和惠泽。模仿性创新主要表现在至少四个方面:成型定式,扩散传播,移植嫁接,提高改善。

成型定式

成型定式是在前辈探索者早期尝试的基础之上的集大成者与代表性人物或组织。他们提出系统可行的方案,建立初始的技术规范,或者在商业化推广中奠定准行业标准。

现代流动生产线并非亨利·福特首创发明,但他是第一个将流动生产线引入汽车制造的先驱,并对生产线的流程设计、配套使用以及相应的人力资源管理和组织管理等领域做出了重大贡献,为当代各类大规模制造产业创立了典范。

传播扩散

传播扩散是通过对影响某项创新成果广为传播的瓶颈要素的掌控或者改变,从而在保持原创新基本风貌的基础上使之能够在更加广泛的范围内得以传播扩散。

日本的照相机行业早期模仿德国和英国等欧洲老牌企业。通过日本相对廉价的劳动力和注重质量的制造过程,日本照相机企业能够大规模地生产质量可靠、价格适中的照相机,使得原先只能为摄影界职业人士和极端富有家庭所享用的高端产品成为遍及中产阶级家庭的大众消费品。

移植嫁接

移植嫁接是将一个子系统内的创新成果复制并引入到另外一个子系统的创新行为。一种情形,是在同一个行业内将一个国家或者地区的某种现有的技术、方法、模式引入到另外一个国家或地区。从全球范围内或者既定的大系统内的全局视角来看,这种跨地域子系统的模仿实质上也是已有创新成果传播扩散的一种方式。但对于被引入的子系统而言,这种原先并不存在的东西,本身也是一种创新。

声称“率先模仿就是创新”的企业家陈东升,其参与创立的嘉德拍卖行、泰康人寿保险公司和宅急送等,都是在国外已经有成型模式可以借鉴的。

提高改善

提高改善是渐进性创新,对某项已有的比较成型的甚至广泛应用的创新成果进行推进增强、提高改善。

在汽车制造业,日本企业在模仿欧美的基础上,改进工艺,提高质量,在全球市场上获得了良好的份额与口碑。随之,韩国企业紧步日系后尘。在美国,用免费保修来吸引客户并不是现代汽车公司首创,但现代汽车将这种价值提供更进一层,一时无两:他们率先推出10年10万英里免费保修计划。腾讯在OICQ技术基础上推出的QQ在中国网民中的大面积渗透,也是一个典型的基于模仿而不断改善提高的例子。

替代转换

创新主要的意图和做法在于独辟蹊径,有意区别于现有的惯例与常规。因此,替代转换也是一个重要的创新机制。替代性创新,其成果可以与现有模式并驾齐驱,长期共存,也可以摧枯拉朽,风卷残云,迅速地占领各个角落,使得原有标准樯倾楫摧,荡然无存。前者的例子,我们可以观察到机械表与石英表的分庭抗礼。后者的典型,我们还记得手机对BP机的杀绝斩尽。

替换的范围、规模和速度可能变化各异。有时被替换掉的曾经的创新仍有可能回光返照,再次替代掉那些曾经替代过它的技术与标准。我们总结了四种常见的替代模式:全盘替代,逐渐替换,新旧共存,回潮再现。

全盘替代

熊彼特所谓的“创造性破坏”以及当下时髦的所谓“颠覆性创新”,最极端的情形表现为全盘替代型的创新。新材料投入、技术手段、产品设计、产业标准、商业模式等等,在相对较短的时期内,迅速得到市场和受众的认可,在某个相关系统内全面传播扩散,相对彻底地清除现有阵地,成为主流主导的新建常态。也就是说,无论是范围、幅度,还是速度,这种替代性的创新都令人耳目一新,不可能无视其存在或者阻挡其蔓延。微软视窗对DOS的替代便是在很短的时间内迅速完成的。

逐渐替换

替代性创新,包括那些具有革命性意义的创新,并不会因为其巨大潜力和技术优点本身就能得以自动传播,从而迅速代替现有标准与模式。

通常,创新的优点需要配套体系与措施才能完全显现。其次,创新产品在使用初期往往成本高昂,尤其是在知识产权受到严格保护的地域市场。再次,受众群体对创新的接受可能需要经历漫长的价值理念、文化传统以及世俗情感的转换历程。

以美国为例,在汽车发明过后的很长一段时间内,马车等传统的非机动车辆仍然在很多地区广泛地使用。直到福特公司通过大规模生产T型车使其成本与售价大幅度降低,汽车才能够进入普通民众的家中。而政府资助的公路体系的修建,使得汽车的优点更加充分显现,进一步推动了它的传播扩散,从而最终代替了马车等交通工具。汽车的发明和使用,在成为颠覆性创新之前,是一个逐渐替换的演进过程。

新旧共存

某些替代性创新,即使在很大范围内得到推广,也只是对现有体系的一种补充或者拓展,或者专注于服务少数细分市场,比如专业人士、高端客户、特殊群体等。因此,对质量、成本、速度和个人喜好的不同考量和要求,导致了多种选择模式共生共存的现象。虽然替代性的创新可能不断出现,但新旧共存的局面仍然能够长期保持。

电子表与石英钟的出现并没有将机械表扫地出局,机械表的收藏价值反而得以提高。隐形眼镜的发明,满足了某些客户的需求,但并没有完全替代框架眼镜。替代性的创新,往往开发拓展了各类细分市场,丰富了顾客的选择空间。

回潮再现

广义而言,所有的创新,之所以新,就是因为与现在不同,与当下受众所熟悉的常态不同,是对现状的否定或者替代。而这种替代,很可能是历史上曾经出现或者存在的事物的回潮再现。可以是新瓶装旧酒的现代加强版,甚至也可能是曾经时髦但后来衰败的现象的又一次直接趸贩。只要现有受众不知道或者不曾亲自见识到这种曾经的存在,那么它就可能以“被创新”的姿态再次登场,甚至成为新时尚。

学术文献中,一个曾经主流的观点或者流派,可能被新的观点或者视角冷落、跨越,几近销声匿迹。而在若干年后,又被新一代学者再次挖出,如获至宝,成就一时之鲜。多少所谓最新的真经和原创宝典,不过是对隔代前人的再次包装打扮。

系统整合

将本来分散的事物集中整合在一起,可能会产生比各自分散更加经济有效的结果。这也就是所谓的规模经济加范围经济(或协同效应)的道理。这种以系统整合为基础的价值提供,比单一要素的经营与销售更加符合客户对优质可靠的一站式服务的需求。然而,并不是所有的整合都意味着价值创新。

上世纪80年代末,索尼希望控制电影厂和唱片公司等内容业务来配合其硬件推广。由于媒体娱乐与家电制造业务之间的巨大差异,索尼面临巨大的管理挑战。纵观20多年来的经营,结果并不令人乐观。系统整合有哪些思路与做法,又有哪些误区与挑战?下面具体探讨四种模式:供给整合,需求整合,供需平台,主导架构。

供给整合

通过供给方面的整合,企业可以在原材料、劳动力、产品市场、销售渠道和管理逻辑与流程方面进行创新,从而享有规模经济或者范围经济。

宝洁公司的两位创始人,一个做蜡烛,一个做肥皂。176年前,二人在辛辛那提成为一担挑(指连襟,姊妹的丈夫之互称或合称。)。他们的岳父建议二人联手经营公司,因为二人的业务共享同一类原材料:动物脂肪。于是,后来以技术、产品、市场创新著称的宝洁公司由整合资源为原始动机应运而生。在人才供给方面,当年深圳的包工头整合了多种工种的个体工匠,成为总承包商,与建筑公司项目经理签约谈判,保证了个体工匠工作与收入的稳定,也为项目经理带来便利和管理成本的节省。

需求整合

创新也可以在需求方通过系统整合来实现。

比如,在Dot Com时代应运而生的Priceline.com,它的主要设想是把许多散户的个体出行需求集中起来,形成足够的规模,从而依靠该规模优势来与酒店及航空公司等出行服务供应商砍价并获得巨额折扣和优惠。对于消费者,它的卖点是你可以报出自己愿意承受的价格,然后让Priceline.com把同道者的报价汇总去找供应商谈,而不是由个体散户单独与供应商交涉。其实,现今的网上团购也是这个道理,通过对需求方的积累整合,扩大规模,增强砍价实力和主动权。不仅散户消费者可以得益于此类整合,企业客户仍然可以通过主动的需求整合从供应商那获取更好的价值提供。因此,需求整合类型的创新,其结果很可能是双赢。

交易平台

交易平台的出现和更新,将不同供应商和购买商同时聚集在一起,促成交易的便利和经济性。相对于供求双方一对一的搜索、谈判、签约、履行,这种大平台式的交易可以促成双方的迅速匹配并降低交易成本。平台的构架者不仅提供了交易的场所和信息渠道,而且还可以提供咨询、担保、仲裁、支付、赔付、短期融资等多种增值服务,增进交易的便捷性与安全性,从而进一步吸引更多的卖家与买主。

在模拟世界,早期的庙会和集市,旧货买卖的跳蚤市场,都是这类交易平台的典型案例。在数码时代,eBay的出现将传统的贵族社会的拍卖活动引入到平民百姓的日常生活当中,也将跳蚤市场搬到了网上。阿里巴巴的登场,为来自供求双方的全球各类小业主牵线搭桥,帮助他们送抱投怀。

主导架构

无论是资源的整合,需求的整合,还是平台的搭建,可能是自愿自发,自然形成,也可能会有一个或者若干个主导机构去竭力促成。这些牵头的主导机构负责设计、管理、并控制整合机制以及平台的主导架构,是发起人,总承包商,或者核心参与者。他们订立规矩,监督运营,收取费用,维护着由多方整合而构成的一个生态系统。

思科的路由器业务堪称网络时代的幕后英雄。通过主导技术架构的设计和管理,它系统地吸引了各类提供“原件”“插件”等专业技术要素的企业在其架构中演化合作。亚马逊网上商城,由相对容易进行搜索比较、分类存储、运输配送的图书业务开始,波及到电子、服装和礼品等多种业务的加盟。亚马逊掌控着其生态系统的主导架构,统一用户界面的购物体验,提供支付便利,标准配送服务和销售窗口,各有所得。

剥离分拆

创新的一个基本路数就是与众不同。如果大家都分散零落,创新可能源自系统整合。如果大家都大而全小而全,创新可能来自拆分、剥离、单列等独自专业化的运作模式。下面我们聚焦于四种基本的剥离分拆类型:系统分拆,体内裂变,剥离单列,删繁就简。

系统分拆

当一个系统过于庞大而趋于僵化、陈腐、不堪官僚体制重负,缺乏创新动力之际,也许适时分拆肢解倒是一个重启创新的补救手段。

当年美国对独家垄断的电报电话公司AT&T一分为七的分拆,在一定程度上促进了行业的竞争。在中国被长期合并经营管理的邮电业务,在信息需求突飞猛进的时代,被分拆成了邮局业务与电信业务。随着移动通讯的发展与普及,电信业务板块中又分拆出了中国移动的业务。再后来,联通集团的建立,又打破了中国移动的独家垄断。双方的竞争,促成了移动通信业务中从服务项目到服务手段的多项创新。最近,中国铁道部的撤销以及其原有职能的分拆重组,也是政府管理创新的一个最新尝试,尤其是政企分开,是铁路行业迈向市场化经营的第一步。

体内裂变

6IIsaTr8LVk/0rZY8r9Ru6NJ6Bsh3YsTuFqHELdmwh8=在现有的企业框架内和平台上进行创业,也是创新实践中的一个惯用捷径。依托于现有公司,尤其是声誉卓著、实力雄厚的公司,可以为企业内的创业者带来资金与技术的支持以及行动本身的合法性。同时,如果固囿于现有体制的约束,创新者可能举步维艰,甚至寸步难行。毕竟,一个日常的组织里,需要连续性和稳定性。现有的体制和流程,主要是为了维护现有的战略方向和既得利益而存在的,难免有碍于创新。因此,为了鼓励创新,某些企业有意识地通过独立或者相对独立于现有体制的设计安排来推进创新的实验。这种创新方式不妨称为体内裂变。

松下公司曾经有这样的口号:一个产品,一个事业部。谁能新创产品,就可以成立独立的事业部。卡拉OK正是在这种背景下产生的。

剥离单列

在技术创新层面,剥离单列,意味着聚焦于系统内的某一个特定要素,对其进行专门化和精益化的研究,在该体系之外寻求新的成长空间与应用可能。

前文提到的VCD的发明与应用,便是将计算机系统中CD-ROM的技术摘取出来,应用于电子音像播放产品上,在中国等亚洲国家市场一度成为主流畅销产品。在经营战略方面,当一个企业内的创新项目发展到难以被该企业容纳的时候,或者由于企业本身的规模和资源无法支撑进一步研发,或者创新方向与公司主营业务以及管理逻辑缺乏足够的吻合,剥离出去也许是更适当的选择。这时的企业,就像一个风险投资者,要适时退出。

剥离单列与系统分拆不同的是,将创新项目从中剥离出去的那个母体机构将仍然存在。当安捷伦的业务与惠普的计算机业务等主业渐行渐远之际,惠普对安捷伦的剥离,便属于这种类型的创新尝试。同样,1950年代由美洲航空公司(AA) 与IBM联合开发的电子订票系统 (SABRE) 在2000年被AA剥离,成为一个独立交易的上市公司。该公司的独立催生了与更多航空公司、酒店、旅行社的合作,以及技术与业务上的创新,成为全球旅行预定业务背后强有力的技术支持提供者。

删繁就简

一个企业可以将局部的创新单元剥离单列,也可以大刀阔斧地删繁就简,全面聚焦于一个业务,毅然决然地剥离其它所有业务,包括那些在当下和未来都具有良好盈利前景的业务。这种做法的核心是专业化,可以是前瞻性的独特定位,也可以是经过多方探索后的归核化,总之是对多元化的一种最极端的反动和分解。

1960年代,沃尔玛的老板沃顿就果断地与杂货铺等盈利尚佳的零售业务分道扬镳,义无反顾地拥抱大规模折扣营销的大潮,创造了沃尔玛飞速发展的奇迹。在国内,万科的做减法,应该是一个删繁就简的典型。曾经雄心勃勃地要打造综合商社的万科,当年曾涉足零售、饮料、进出口、机械、电机、印刷等多种业务。自1990年代中期,万科开始去多元化,最终聚焦于住宅房地产。以精细化、标准化、产业化为指导方针,万科在住宅房地产业的一系列创新(比如规范的物业管理)使它成为业界翘楚。

显然,上述这些创新路径方法,虽然各有侧重,而且相对独立,但毕竟有重叠与交叉的一面。具体的一项创新,从不同角度和层次来看,也许可以同时被归类到多个不同的路径方法。我们可以想象这样一种情形:通过模仿另外一个行业的商业模式,一个企业在自己的行业里对主导的商业模式进行了替代性创新,而这种创新可以是自己的发明创造,也可以移植嫁接,具体可以表现为系统整合,也可能是剥离拆分。比如,福特汽车生产线,既是对已有生产线概念和实践的模仿与移植,也是在汽车工业领域内的一项重大的发明创造,是对手工作坊式小批量生产模式的替代,也是对汽车制造各个生产环节和要素的系统整合。

当然,一个企业也可能同时应用多种路径方法进行创新。京东网上商城便是一个很好的例子。可以说它的商业模式直接受益于亚马逊的启发,而在中国的率先模仿赋予它创新者的地位。京东所代表的新商业模式是对传统商城的替代,甚至是近乎毁灭性的打击。它通过系统整合打造了一个包括自营与第三方商户的运营平台以及涵盖供应商、仓储物流、支付手段等参与者所构成的B2C生态系统。它迅捷的配送服务(有时某些商品可以在下单的当天送达)应当是独有的创新举措,甚至超出了客户的合理预期。而最近拟将推出的团购业务独立运营,则可能为剥离分拆这一创新手段做一个贴切的注脚。

也许,京东持续创新的关键,在于通过良好的客户体验以及更大力度的推广宣传,从而推动消费者消费习惯的根本改变,更加全面彻底地拥抱网购模式。如果消费者喜怒无常、供应商集体反抗或者自谋出路、投资者信心与耐心失效,则所有的创新举措都有可能功亏一篑,难以为继。

在当今竞争急剧加速升温的时代,正应了英特尔前任老板格鲁夫的那句话——只有惶惶不可终日的偏执狂才能生存。也许,使自己感到安全的最佳办法是永远不要感到安全。虽然创新是少数人和少数组织的作为,是小概率事件,但对于一个意在追求长期卓越经营绩效的企业而言,创新必须是家常便饭,而不是一时兴起的时髦图鲜。