让美丽在孩子们心中快乐起舞

2013-12-29刘建蕊刘贤

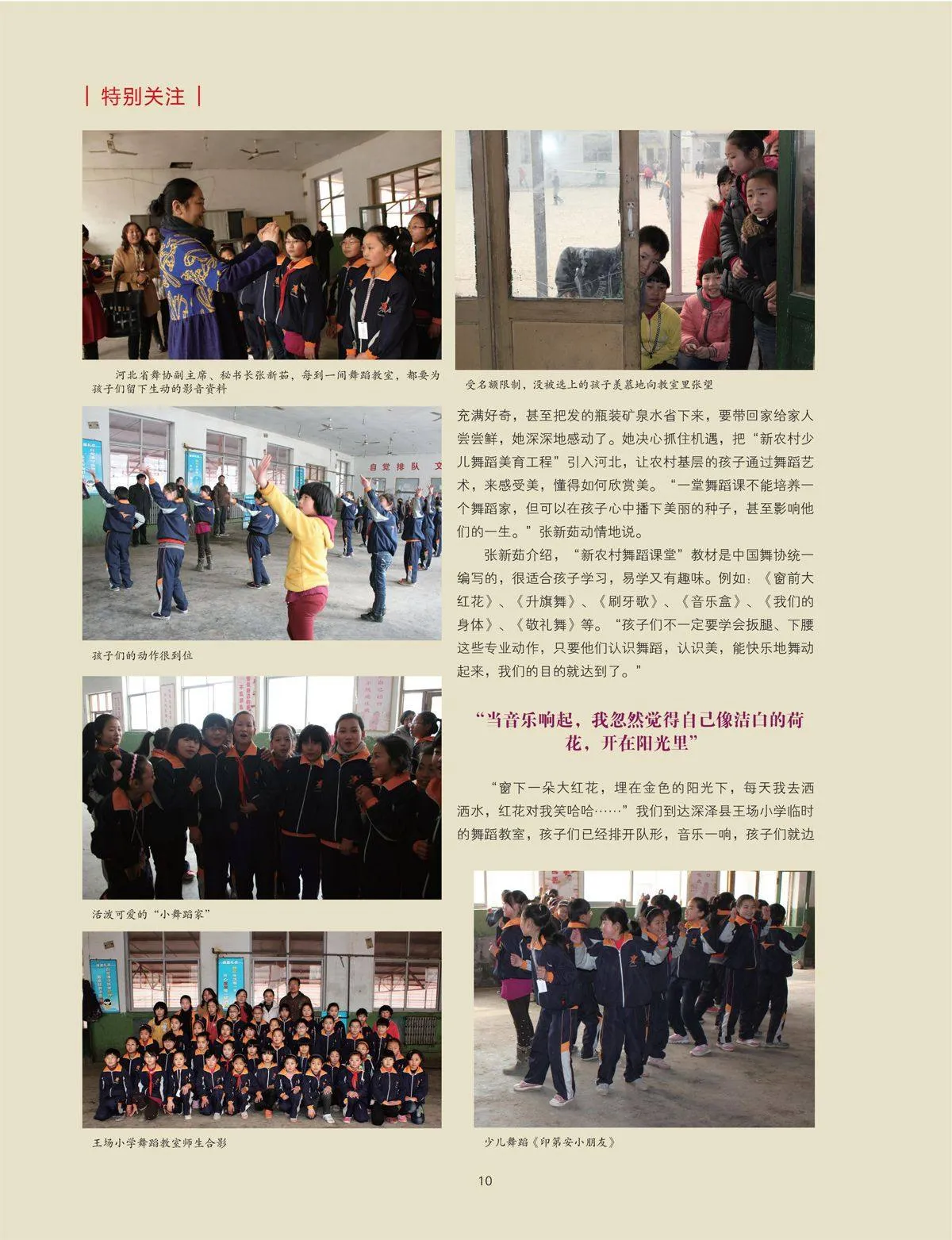

亲切的舞蹈教师,简陋的舞蹈教室,纯朴的村里孩子,欢乐的少儿舞蹈音乐……随着音乐旋律,孩子们快活地蹦跳着,老师不时给予风趣幽默的指点,逗得孩子们哈哈大笑。在笑声中,他们记住了动作要领,更把快乐记在了心里。这是河北省邢台市邢台县会宁镇会宁完小的同学们在上舞蹈课。

孩子们能在家门口享受到专业的舞蹈教育,得益于由中国舞蹈家协会(以下简称中国舞协)推出、河北省舞蹈家协会(以下简称河北省舞协)等单位具体承办的“新农村少儿舞蹈美育工程”。此工程确定,2012年在河北省设立“新农村舞蹈教室”。目前,河北省11个设区市共开设“新农村舞蹈教室”13间,591名学生受益。

“农民种庄稼,我们种文化”

“农民种庄稼,我们种的是文化。”河北省舞协副主席兼秘书长张新茹说,这个工程的目的,是为了让农村的孩子和城市的孩子一样有享受美育教育的机会,培养孩子们对美、对舞蹈的认识。

据悉,河北省“新农村舞蹈教室”由中国舞协、河北省委宣传部、河北省文学艺术界联合会、河北省教育厅、共青团河北省委、河北省妇女联合会联合主办,河北省舞协具体承办。河北省“新农村舞蹈教室”工作自2012年春天启动以来,已经在全省设立13间舞蹈教室,规模最小的22人,最大的有120多人。志愿者教师因地制宜开展了形式多样、丰富多彩的培训教学,受到广大少年儿童、基层学校及学生家长的欢迎。

张新茹介绍,河北省舞协从2012年4月开始着手选拔、培训志愿者教师, 2012年9月开始正式上课。志愿者教师从全省2000多名舞协会员中选拔,先由会员报名,再由各地市舞协从中选拔、推荐,最后由省舞协选定,就近分配到试点小学里。“我们选拔志愿者,除了看专业素质外,还要考察是否有责任心、有毅力。比如,在抚宁县支教的志愿者教师历向荣,工作单位在秦皇岛市区,她特别愿意为家乡的孩子做些力所能及的事情。在赵县支教的志愿者教师曹丽敏,多年来一直义务为社区的中老年舞蹈爱好者提供艺术指导,给孩子们做志愿者教师,她热情很高。志愿者教师必须每周去试点学校授课两节,风雨无阻。能坚持下来是件很不容易的事情。”

河北省能够继安徽之后,成为全国第二批 “新农村少儿舞蹈美育工程”试点单位之一,很重要的一点要归于张新茹向中国舞协的“主动请缨”。有一次,她在北京参加全国少儿舞蹈汇演,当她看到那些来自偏远地区的孩子,对自来水管都充满好奇,甚至把发的瓶装矿泉水省下来,要带回家给家人尝尝鲜,她深深地感动了。她决心抓住机遇,把“新农村少儿舞蹈美育工程”引入河北,让农村基层的孩子通过舞蹈艺术,来感受美,懂得如何欣赏美。“一堂舞蹈课不能培养一个舞蹈家,但可以在孩子心中播下美丽的种子,甚至影响他们的一生。”张新茹动情地说。

张新茹介绍,“新农村舞蹈课堂”教材是中国舞协统一编写的,很适合孩子学习,易学又有趣味。例如:《窗前大红花》、《升旗舞》、《刷牙歌》、《音乐盒》、《我们的身体》、《敬礼舞》等。“孩子们不一定要学会扳腿、下腰这些专业动作,只要他们认识舞蹈,认识美,能快乐地舞动起来,我们的目的就达到了。”

“当音乐响起,我忽然觉得自己像洁白的荷花,开在阳光里”

“窗下一朵大红花,埋在金色的阳光下,每天我去洒洒水,红花对我笑哈哈……”我们到达深泽县王场小学临时的舞蹈教室,孩子们已经排开队形,音乐一响,孩子们就边唱边跳起来。42个孩子,第一排的也好,站在角落里的也好,没有一个人懈怠,随着音乐的节拍进入状态,动作舒展、到位,好像每一个人都是舞蹈里的主角。

深泽县王场小学,有42个孩子学习舞蹈,因为没有那么大的场地,学校就把食堂腾出来作为孩子们临时的舞蹈教室,上课的时候就搬空就餐用具,上完课再接着做食堂。但是,孩子们并没有觉得条件艰苦,只要能上舞蹈课,在哪里都快乐无比。

这里的志愿者教师张志波说,有时候要练习在地上的动作,孩子们不会因为地上有尘土就畏手畏脚,动作照样做得舒展,即便蹭得满身是土也没人在乎。“孩子们是真肯下工夫学,我能做的就是好好教,再好好教。”张志波说起这话来很是激动。

跳完《窗前大红花》和《音乐盒》后,第三个舞蹈是《印第安小朋友》,孩子们手拉手,弯腰、甩头、跺脚,动作协调一致,食堂地面都被震得嗡嗡响。如果孩子们化上妆,你会觉得他们就是印第安小朋友。“他们并不比城里孩子差,有了学习的机会,一样学得好!”尽管才学了几个月的舞蹈,张志波已经带着这些孩子们参加过不少比赛,县里的、市里的、省里的都有。2012年,孩子们参加华北五省舞蹈比赛,获得了一等奖。

“新农村舞蹈教室”以孩子们自愿报名为主,再根据各学校和学生的特点从中选拔。13个试点学校中,学习舞蹈的孩子从22个到122个不等。虽然只有一部分孩子进入了“舞蹈教室”,但就是这一小股力量,也影响带动了其他孩子对舞蹈的兴趣。上舞蹈课的孩子们说,私下里,要好的小伙伴经常缠着他们学舞蹈。

“孩子们特别喜欢舞蹈,课间练,宿舍里也练,回家还练,甚至教给别的学生练。”王场小学四年级的教师李茹说,好多学了舞蹈的孩子,性格比以前开朗了,上课也敢举手回答问题了。

“一开始有些孩子的家长并不十分赞同孩子们学舞蹈,怕耽误学习。但是到了期末考试,他们不但功课没有落下,有不少同学的成绩还提高了很多,家长们再也不反对了,还经常鼓励孩子们多练习。”王场小学校长刘庆肖告诉记者,学校打算推广《升旗舞》,让全校孩子都能受到舞蹈的启蒙。

课间休息时,孩子们围在记者周围,很大方地表演舞蹈动作。他们看起来很愿意和我们这些刚见一面的人聊天,一点也不怯场。

贾若冰,是舞蹈班上一位漂亮的小姑娘,站在第一排的她格外抢眼,经常是老师示范动作的首选。她说,现在的老师比以前课外班老师教得更细,自己进步很快。“我想当杨丽萍,她是我的偶像。”小姑娘的眼睛里有一种让人感动的清澈。

“你学了舞蹈有什么感觉?”记者提问时,孩子们没有旁的语言表达,一个劲儿地说“喜欢,就是喜欢。”

“我喜爱舞蹈,因为舞蹈可以让我快乐。当音乐响起,我忽然觉得自己就像洁白的荷花,开在阳光里,一阵微风吹过,我就翩翩起舞,不只是我一朵,一池的荷花都在舞蹈。啊!我爱舞蹈。”这是王场小学一个叫彭怡菲的孩子写下的学习感受,朴实的语言充满诗意。是啊,舞起来的孩子们多像一个个快乐的小天使。

井陉县微水中心罗庄学校,条件更差一些,孩子们只能在操场上学习舞蹈。志愿者教师张海田说,最让她感动的是,同学们大冬天在室外环境里学习舞蹈的那种着迷劲儿。她回忆说,2012年的雪下得很大,孩子们,老师们,校长,和她一起扫雪清理场地。实在冷得不行,孩子们喝口热水,搓搓手,跺跺脚,继续跟着她学舞蹈。“跟孩子们在一起,我有的是干劲儿。”张海田明年就到了退休的年纪,但跟孩子们在一起,她不服老。

教学几个月来,孩子们有了很大的进步。张海田说,孩子们一开始连站队都不齐整,到2012年冬天参加井陉几个学校的联欢会演出时,居然得了个满堂彩。“孩子们动作到位了,表情也丰富了。”说到这里,张海田言语里透着欣慰。

赵思媛,邢台县会宁镇会宁完小的志愿者舞蹈教师,记者去采访的时候,她正在纠正孩子们的动作:“手指尖面对的是一点和五点,不要往里抠,放平。”这里的孩子们不仅舞跳得好,理论知识也掌握不少,他们甚至学会了如何区分节拍。

赵思媛教得仔细,孩子们学得更认真,歌词早就背得滚瓜烂熟,练起舞蹈来着实勤奋,午睡之前练,课间在教室、操场上练,晚上回家妈妈做饭的时候也练,睡觉之前还练。

在会宁完小,不仅孩子们喜欢学舞蹈,没课的时候,老师们还过来学习几招,据校长李建更介绍,有位英语老师特别喜欢舞蹈,没有落过一节课。

学生家长也很支持孩子们学习舞蹈。“有的家长来了劲头,还专门带孩子报校外舞蹈班继续学习。”李建更笑着说。

“你们觉得谁变化最大?”问完这个问题,所有的孩子都指向一个小男孩。他叫尚子帅,会宁完小四年级三班的学生。“他以前都不跟我们说话。”“他以前上课从来不回答问题,现在敢了。”“他现在也有好朋友了。”孩子们七嘴八舌地告诉记者。记者发现,子帅小脸儿通红,他认真地点头说:“嗯,我比以前好多了。”

“我少吃一顿饭没关系,关键是

不能让孩子们失望”

在“新农村舞蹈教室”出现之前,河北省农村学校没有舞蹈课程,没有专业的舞蹈教师。是“新农村舞蹈教室”和志愿者教师的出现,让舞蹈的种子在孩子们心中一夜发芽。

“我刚来上课的时候,孩子们都腼腆得很!谁也不敢跳,一个个都红着脸,有的孩子看我跳还觉得害羞。”张志波走进“新农村舞蹈教室”之前,就考虑到了农村孩子们偏内向这一点,所以上课的时候他想方设法地逗孩子们笑,与孩子们做游戏。气氛一轻松,大家积极性就来了,动作也放开了。一组动作学起来很吃力,张志波就分解讲,自己先做好示范,再鼓励孩子们学习。“一遍不成就两遍,两遍不成就三遍,再不行就到下次课复习,不能给孩子们压力。”新农村舞蹈教室,提倡的是快乐舞蹈,就是要启发孩子们的舞蹈天性,张志波觉得这一点非常重要。“舞蹈可以表达内心的情感,你看大人们高兴起来了,也有手舞足蹈的时候,孩子们更是这样。”看得出来,张志波是真心喜欢孩子们,真心喜欢教舞蹈。

渐渐的,孩子们的心踏实下来,跟张志波也亲近很多。2012年冬天,有一次雪下得特别大,张志波去得晚了,一进校门,看见孩子们在雪地里哈着气等着呢,他特别感动,后来还特意抽出时间给孩子们“开小灶”。

为了不耽误正常的文化课,王场小学的舞蹈课时间是每周四中午12:00到下午2:00。张志波在四十公里外的辛集市职教中心工作,为了能按时赶过去,有时候连午饭也顾不上吃。“我少吃一顿没关系,关键是不能让孩子们失望。”张志波每次上完课,同学们都依依不舍,眼睛里含着期待,盼望着下一周的舞蹈课。

张新茹说,河北省“新农村舞蹈教室”授课,倡导“快乐舞蹈”,计划用一年左右的时间完成基础授课任务,各试点学校的志愿者教师还在编创具有当地特色的少儿舞蹈作品。

说起特色舞蹈教学,最有代表性的是“井陉拉花”。井陉拉花产生并流传于井陉县境内,是一种享誉全国的民间艺术形式。孩子们从小耳濡目染,对拉花有很深的感情,志愿者教师张海田在课堂上重点推广拉花表演的基本功。她根据孩子们的特点,在传统动作的基础上,把动作放大、化简,排练了新路子,但“拉弓”,“下扇”,“雁南飞”,“拧肩”,“翻腕”,“扭臂”,“撇脚”等动作都还是原汁原味的。“井陉拉花,不能跑味儿,否则,学出来老艺人们也不认可。”张海田说。

在深泽县王场小学,“留守儿童”多,没有父母在身边照顾,他们大多只能住校。但是孩子们的精神状态很好。他们吃得好,住得暖,学习、生活都有老师们的关心,过得挺快乐。张志波根据这个特点,正在谋划着为孩子们编排关于“留守娃”的舞蹈,他的爱人——在辛集市文联工作的许颖,已经为孩子们写好了歌词:

我们是留守娃 学校是我家

同学亲如兄弟姐妹 老师就是我们的妈妈

我们是留守娃 爸妈不必牵挂

刻苦学习自立自强 长大我也去建设国家

留守娃幸福娃 美丽校园是我家

我们成长在春天里 沐浴在党的阳光下……

会宁完小的志愿者教师赵思媛,根据孩子们生活在农村的特点,初步构想把农活儿的动作编入舞蹈中,让孩子们“玩”着就能学了舞蹈。

张新茹说,“新农村舞蹈教室”的开展,没有志愿者老师、各地市舞协、各学校以及村里基层组织的大力支持,就不可能有今天这么好的局面。从联系老师、设置试点学校、解决教学场地、协调教学时间等各个方面,大家一起克服困难想办法,付出了很多的艰辛。

今年6月底,这13个试点小学舞蹈班的孩子将聚在一起,搞一次展演、展示。“给孩子们一次上台表演的机会,让他们也感受一下有灯光的舞台,开开眼界,相互学习交流。”