等待“卡尔”

2013-12-29李斯嘉

“如果你还记得这一批书,请与上海的我们联系,我们一直在等你。”

“Now I am glad to tell you,that we arrived safely with all our baggage on September 1st……”(很高兴地告诉你,我们已经安全到家了)

1947年9月1日,离开上海四年之后,犹太人卡尔·安格尔(Carl Anger)给他的中国朋友林道志写了第一封信。在信里,他向林家人报了平安,说自己的家乡并未在战火里毁损,自己谋得了一份公务员的差事等。

在信尾,卡尔·安格尔写到:“愿神祝福你和你的家庭,许你们富足。我很想得悉你们的消息。”

寥寥一页纸,满纸闲话家常。

66年后,当这封信和一张被剪去邮票的明信片从一张老木桌抽屉里,被林道志的外孙孙礼德和儿媳潘禄翻出时,这两个年龄加起来早已过百的人,像孩子一样兴奋得跳起来。

对他们来说,这封短短的报平安信里,最令他们激动的是落款处的手写签名—Carl Anger。

这个名字背后,是两千余册书和一个家族三代人跨越70年的等待。

“谜一样”

“一切就像神启的一样。”面对已经薄脆的信笺,孙礼德忍不住感慨。

他是一个虔诚的基督徒,“神启”是他面对无法解释的事情时常用的一个词:“如果不是要办理动迁手续,我就不会找那张房产税单,更不会去翻那些抽屉,也就不会发现那封信。”

孙礼德所说的动迁,指的是上海市虹口区2012年以来进行的旧区改造,涉及嘉兴路街道、四川北路街道、提篮桥街道三个行政区划。孙礼德一家居住的东长治路805弄45号属提篮桥街道辖区,位于动迁地块之内,不远处长阳路147号上,就是大名鼎鼎的提篮桥监狱。

不过对于生活在这里的平民百姓而言,他们更关心是一个家庭何去何从,包括孙礼德。

这处他生于斯长于斯的房产,是外祖父林道志留下的。对于孙礼德来说,外祖父是他毕生崇拜的对象。

林道志1889年出生于浙江黄岩,早年读过私塾,随后只身闯荡上海,于商务印书馆打工,一边努力自学。后来凭着自制肥皂和复写纸生意赚的钱投身教育,办了一家慕义小学。

在1952年之前,孙礼德一家居住的东长治路805弄45号楼,属于慕义小学的一部分。

几十年过去,这处外立面为清水红砖的新式石库门建筑,已然看不出任何教育机构的痕迹,如同上海成千上万幢里弄民居一般,七十二家房客锅碗瓢盆的碰撞声构成它日常的主旋律。

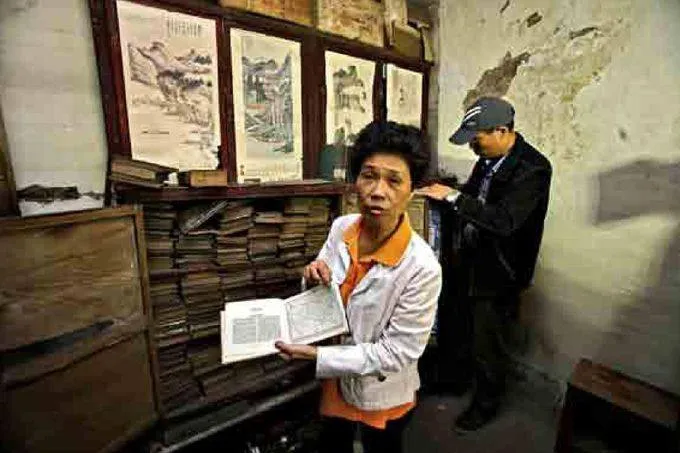

几十年不变的,还有北亭子间的书。

自孙礼德懂事起,这些用英文、德文、希伯来文写的一千多册书,就静静地躺在那里了。书架最开始占满三个墙壁,呈C型,后来收拢到两个墙壁,变成L型。

“像这幢房子固有的一部分。”他说。

不过,他并不知道这些书确切的主人是谁,他只知道属于一个犹太人,至于姓甚名谁,如何来到他们林家,孙礼德更未听外祖父谈过只言片语。

唯一的记忆是,童年岁月里,他和外祖父坐在前楼的沙发上,听外祖父闲话当年,说得最多的,还是存放在亭子间的那些书。

“他说那些书是别人的东西,不要乱碰,主人还会回来的。”孙礼德回忆。

从扉页上看,这些是当年上海犹太学校图书馆的藏书,多是布面烫金精装书,从最上头抽出的几本看,既有诗集、物理学教材、圣经故事,也有彩印的童话绘本。

长久以来,这些书就像谜一样存在于林家。

而现在,谜底似乎解开了。

“我会回来的”

这一天是2013年8月17日,为了准备动迁手续,孙礼德要寻找一张多年前的房产税单,在隔壁前楼房间里翻箱倒柜,搜罗一圈下来税单愣没找着,却在一个雕花书桌下端的橱子里意外发现了几张陈年的材料,执笔人是他的外祖父林道志,材料中明确提及一名犹太学校校长离开上海前曾将一批书交托他保管,物主姓名是Carl Anger,卡尔·安格尔。

名字有了,地址也找到了,这封泛黄的手书,和Carl寄来的平安信及明信片,像两片遗失而复得的拼图。现在,孙礼德心中那幅拼拼凑凑几十年的图画似乎完整了。

1933年开始,纳粹德国掀起反犹狂潮,数以万计的犹太人因此踏上亡命天涯路。1937年后,不少国家开始对犹太难民关上大门。此时的上海,在八一三事变后,除租界孤岛外,其余地方均被日军占领,在重庆政府暂时鞭长莫及,日军傀儡政权未及建立的情况下,上海外事管理出现真空,成为全世界唯一无需签证就能入境的大都市。

这段日子里,上海地区犹太难民的数量呈爆炸性增长,直到1941年太平洋战争爆发,两万余劫后余生的犹太人在这里获得了喘息之机。他们来到上海后,主要聚集在提篮桥地区。如今,这一带被当年避难于此的犹太人及其后裔不无亲切地唤作“诺亚方舟”。

卡尔·安格尔大约就是在这段日子辗转到提篮桥一带,开办了一家犹太学校,并与同为教会学校校长的林道志结识,甚至过从甚密。

1943年,日军轰炸上海的传言四起,一部分犹太人开始撤离,卡尔·安格尔在其中。

在撤离之前,卡尔将2000余册犹太学校的教科书交给林道志,请求林道志为其保管。

林道志答应了卡尔。

“我会回来的。”卡尔告诉林道志。

“我们无从猜测那个场面,战乱时代的嘱托,总会是沉甸甸的。”孙礼德说。

四年之后,卡尔给林道志写了第一封信。

孙礼德猜想,外公一定是回信了。可他不知道外公是否告诉卡尔,他的这批书安然无恙,而他们一家却为此饱受波折,并开启一份长达70年的接力。

“命中注定”

卡尔离开没多久,林道志也成了难民。

为了避开日军轰炸,林道志带着一家人走水路,回老家浙江黄岩避难。临行前打点行装,林道志决定把制作复写纸和肥皂的原材料留在家里,硬是将两千余册外文书悉数带走,人到哪,书就到哪。

一路上并不太平。上船前遇上日军设卡,书籍险些被没收,亏得大儿子林尊义通晓外语,向对方解释这些书归属犹太教会,不是他们自家的,侥幸过关。

返乡途中,他们乘坐的帆船又途遇海盗,一伙亡命之徒开着小汽轮在后头死命追赶,眼看就要追上了,林道志让船老大赶紧扬帆,对方嘲笑说,此时无风无浪,扬帆又有什么用。林道志坚持,船老大拗不过他,只得撑起。

就在船帆撑满之际,平静的海面上忽然狂风大作,帆船加速前进,一下子将海盗甩了老远。这样一来,人和书总算有惊无险,顺利抵达黄岩。

“这是神启。”孙礼德说。

四十天后,林道志接到留守慕义小学的教师从上海发来的快讯,说日军果然来袭,慕义小学一带被夷为平地。由于林道志临行前的决断,这批书得以幸存下来。

局势安定下来,林道志携全家返回上海,书随人走,一路舟车劳顿中,个别书籍有所散佚,不过绝大部分又回到了东长治路805弄45号的北亭子间里。

这个北亭子间在很长一段日子里,成了孙礼德和小伙伴们的秘密花园。他们在里面组成学习小组,斗鸡,不过孙礼德从来没有把亭子间里这些布面烫金的精装书拿出来翻一翻,因为家训是“不能乱碰”。

只有一次,他看到有老鼠从书架上两本书的缝隙间钻出来,赶紧冲过去消灭掉。

尽管林家全家对书的存在始终守口如瓶,但世上没有不透风的墙。孙礼德至今仍然清楚地记得那是一个夏夜,得了消息的一大拨红卫兵突然闯进45号房子,并径直向亭子间奔去。

进入亭子间需要经过厢房,小舅舅林尚义用一根长条板凳死死地抵住门口,一队人马死闯不入,转而冲进前楼房间,门内的外祖父和外祖母用双臂将惊慌失措的孙礼德和姐姐护在怀里,一边虔诚祷告。

红卫兵环视房间一周后,绕过祖孙四人,从前楼一侧的窗口爬进厢房,就进了亭子间。

一千多册的书,红卫兵们一时半会还搬不完,于是脸盆浴盆一起上,能盛东西的容器都物尽其用。年轻气盛的红卫兵小将,从亭子间门口一个挨着一个,一字排到弄堂的一片空地上,满屋子的书以接龙的方式被扫荡一空,扔进空地上挖开的两个土坑里。

放了20余年的书,书页早已发黄。有红卫兵把它们当成“黄色书”,厉声喊道:“拉出去烧!”

这次历经劫难的书,眼看在劫难逃。

可就在这时,原本晴朗的夏夜忽然飘起了雨,而且越下越大。在场的人都呆住了。无奈之下,红卫兵们只好改变原来计划,以接龙的方式把书弄回亭子间里,贴上封条,抛下一句:“过几天再来!”然后一哄而散,空地上遗落着一地的脸盆。

第二天,年届耄耋的林道志亲自奔赴宗教局。他反复解释,这批书绝不是“大毒草”,“这不是我的,是别人的”。

宗教局下达了封存令。这批书被原封不动封存于它所在的亭子间。原先亭子间里的餐桌被搬出,林家为此在走道上吃了一年饭,直至封条被允许拆封。

嫁到林家不久的潘碌日后反复回忆,正是这场雨和这些封条,救了这批书。

潘碌在回忆到这里时,哽咽落泪:“命中注定,它们不该被夺走。”

接力

1981年2月,92岁的林道志在睡梦中辞世。

因为腿疾,他在楼下卧室的床上度过了生命的最后时光。他没有见到那些书,也没有等到书的主人。

临终前,他没有来得及对亭子间的书做任何嘱托。事实上,他在晚年的岁月里,甚至已经忘了Carl Anger这个名字。

他唯一没有忘记的是等待与归还。“他总记得有个人要回来。这仿佛一条镌刻在家史上的律令,所有人都不敢忘。”孙礼德说。

林道志走了,等待还在继续。

林家的新成员陆续来了。舅舅林尚义的儿子出生,孙礼德结婚,不久女儿落地,老宅里多了新的热闹。随着后辈逐渐长大,房子里本就不宽敞的空间开始日益逼仄起来,这时,占用一个亭子间来放书已经显得有些奢侈了。

孙礼德提议进行空间改造,经过林尚义一家的许可,他把占了两面墙的书架叠到一面墙上,尽可能压缩书与书的间隙,避免蛇虫鼠蚁钻入,最后用木板将书架密不透风地封堵上,外表糊上一层墙纸。

一封就是十几年,期间,林尚义一家搬迁到长乐路,厢房包括亭子间就这样闲置下来,偌大的房子只住了孙礼德一家人,继续等待。

渐渐地,关于这些书的“经济价值”的讨论开始出现。一次在单位闲聊,孙礼德无意中向一位好友提及家中这批犹太人留下的书,对方立刻惊叫:“这是二次世界大战留下的东西,值钱了!”

有做收藏生意的朋友知道他家里封存着上千本30年代的精装外文书后,一度鼓动他卖了换钱,孙礼德拒绝了,理由很简单,“东西是人家的,不能乱碰。”

与全家人一样,自他知道这批书,就被告知这是“别人的东西”。70年里,书随着这户人家几经波折,但林家始终没有将其作为家产。

舅舅林尚义崇拜父亲的一诺千金。10多年前,计算机刚刚进入家庭时,林尚义就玩起了互联网。在林家已是最年长的他,也是林家第一个学会发“E-mail”的人。孙礼德明白,舅舅痴迷网络的背后,藏着一个心愿。

“他想去寻找,找到这批书的主人。”孙礼德说,“即便靠个人力量去找就像大海捞针,他还是愿意试一试。”

2006年,林尚义去世,和父亲一样,没有留下任何对书的嘱托,直到临终,都还在等待。至于等待的人是谁,也许已经并不重要了。

妻子潘碌记得,从公公林道志去世开始,身为虔诚基督徒的丈夫始终在为这批书祷告,丈夫对自己说得最多的,就像公公当年一样:“他们会回来的。”

潘碌和孙礼德接过了等待的接力棒。

“他们说好要回来,就一定会回来的。”

书还是封存在亭子间里,等的人没有来,动迁组先到了。

如果不是因为动迁,这批书的命运也许并不会令孙礼德和小舅妈潘禄感到如此焦虑,随着林道志和林尚义的先后辞世,护书的责任早已顺理成章落到他们肩头。

让孙礼德始料未及的是,比动迁来得更早的居然是白蚁。等他发现的时候,亭子间实木的门框几乎被蛀空了,他心急火燎地喷杀虫水,请来灭蚁公司,一切完毕后,拆下当年亲手封装上的木条一看,顿时松了一口气“我特别害怕这些书被白蚁咬掉了,结果居然一本都没有损坏。”

不过,孙礼德不敢继续乐观下去了,就算没有动迁,这些白蚁已经足以让他心惊肉跳一段时间。“如果实在没办法,我可以租一个房587863b65b543f7711608dc1f8096822间专门存放这些书。”这是孙礼德最坏的打算。

不过事情没有他想得那么糟糕,随着林道志手书材料、物主信件以及明信片的发现,那批藏书的主人及其地址终于浮出水面,等待几十年,似乎开始守得云开。

今年9月,意外发现林道志手书材料后,潘碌找到一位远在德国的留学生。她和孙礼德写了一封信,请其译成德文,照着“交代材料”末尾的德文地址寄了出去。

信的抬头是“卡尔·安格尔先生或他的后人”,潘碌写道:“如果你还记得这一批书,请与上海的我们联系,我们一直在等你。”

寄出的信还是被退了回来。德国邮局告知寄信者“收信地址查无此人”。卡尔一家可能早已迁离这个地方。潘碌有些失望。她害怕再也找不到书的主人了,这将使她的余生不安。

“谁都知道,这些东西意味着什么。”整个家族沉淀下的责任,让潘碌感到战战兢兢,“我的公公保管了它们40年,丈夫保管了20年。我不可能允许自己有任何闪失,更不可能把它们当作任何财富或筹码。绝不可以。”

最近,林家三代人护书的事情引起了上海犹太难民纪念馆和媒体的关注,通过媒体的扩散以及向德国领事馆寻求帮助,林家人找到主人的概率大大增加。

最先解决的是书的去处。10月16日,经过牵线搭桥,1654册书被运到虹口图书馆,由专业人士整理并代管。不论如何,它们总算暂时获得了一个栖身之所,8天以后,孙礼德一家就得从东长治路805弄45号搬走。

这几天孙礼德忙得焦头烂额,房间里,等待整理、打包、装运的物什堆积成山,前楼父母的旧屋里,横七竖八的老式家具让他费煞心思,搬也不是,不搬也不是;父亲还在附近住院,每天要去看他。

面对众多媒体的采访邀请,孙礼德希望尽可能保持低调。周围居民担心影响的扩大会给已成定局的动迁带来变数,已经暗地里对他指指点点,甚至嘲讽他借这次事件坐地起价,为此他不得不专程找到动迁组长进行解释。

“我关心的是能不能找到Carl先生,尽快把书还给他,我没什么功劳,如果有功劳,也是外公林道志的功劳!”他忍不住重复好几遍。

他们没有想过,如果找到了对方,会是怎样的场景。在孙礼德看来,这本不是一件特殊的事情。“找到了,把书还给他们,就是了。”

孙礼德说,支撑他们这个家族坚守的,只是外祖父林道志留下的话:“他们说好要回来,就一定会回来的。”