欧债危机与人民币国际化

2013-12-28

欧债危机背景

2009年,希腊政府宣布当年财政赤字占GDP比重将达12.7% (赤字率),公共债务占比将达113% (债务率)。2009年12月,全球三大评级机构将希腊信用等级进行了不同程度的下调,希腊债务危机由此爆发,并拉开了欧洲债务危机的序幕。希腊债务危机爆发后,欧盟曾采取了数轮援救方案,然而希腊债务危机并未有所缓解,反而在欧元区蔓延开来。2011年10月27日,欧盟领导人峰会就解决欧洲债务危机一揽子方案达成了协议:救助基金将增加到1万亿欧元,同时吸引私人与主权财富基金参与援助。但新的援助方案同样存在着许多问题:首先,随着欧债危机波及范围越来越广,救援的人均成本随之不断提高,救助国的援助压力日益增大,欧元区各国尤其是德国等大国救援的意愿也会随之逐渐下降;其次,1万亿欧元只是未来援助金额的一个承诺,实际欧洲金融稳定基金数额仅有4400亿欧元,其未来资金来源仅仅依靠德国无论从政治上还是经济上都并不可行;再次,在债务危机中,银行因大量持有危机国家债券、有毒资产导致流动性紧缩,而援助计划对银行资金充足率的要求又进一步缩减了流动性,将会严重影响欧洲的实体经济。

欧债危机发生后,随着欧洲大国救助意愿不断下降,救援资金缺口愈发显现。同时欧洲范围内流动性紧缩加剧,带给了我国积极参与救助以提升国际地位、增强货币体系中人民币国际地位的难得机遇。我国应借此机遇通过投资并购欧洲优良资产,以实现我国企业向世界迈进,为人民币作为结算货币参与更大范围的国际贸易奠定基础,人民币国际化进程也将随之大大加快。

欧债危机为人民币国际化提供了重要机遇

1.欧债危机促进了国际货币体系改革

在牙买加体系下,多种国家的信用货币 (如美元、欧元、日元等)充当世界货币的角色,在世界外汇储备总额中的地位主要表现为美元仍占主导地位,但在金融危机后不断削弱,而欧元、日元以及特别提款权等在金融危机后作为储备资产的地位不断提高。然而2010年全面爆发的欧洲主权债务危机使得欧洲陷入了和美国一样尴尬的境地,忙于债务危机的欧元区国家首要问题是对债务国的救助和削减债务从而摆脱危机,而欧元区债务国庞大的负债和赤字率也使得欧洲经济发展陷入紧缩性财政政策的困境之中,欧元国际汇率受其影响下滑。危机之前,美元、欧元凭借其国际货币体系强势地位,使得包括我国在内的新兴市场经济体在国际货币地位不对等、利益责任不对等的条件下面临着危机转嫁等诸多风险。发展中国家由于自身货币地位弱,利益很难得到保障。但随着美元疲软和欧债危机下欧元汇率的波动,现有国际货币体系结构受到挑战,国际货币体系原有力量对比改变,原有平衡被打破。世界各国尤其是新兴发展中经济体对国际货币体系结构改革、建立多极化的国际经济新秩序呼声日益高涨。推动人民币国际化成为国际交易手段,即国际普遍认可的交易、计价、结算及储备货币,是解决人民币在国际货币体系中劣势的关键问题。

2.欧债危机推进跨境人民币结算范围扩大

人民币国际化进程是一个稳步发展的过程,人民币的角色也将经历结算货币、投资货币、储备货币的逐级转变。其中,跨境人民币结算代表着我国本币、外币政策的巨大变化,其主要目的是把人民币打造成国际贸易中的载体货币,这一步实施的进程和结果将对人民币国际化道路产生重要影响。虽然我国自2008年12月提出在国内特定地区与周边特定国家和地区开始试点实行以人民币为贸易的结算货币,其后每年人民币境外结算范围和额度不断增长,但是,跨境贸易人民币结算在境外的分布上仍仅局限于港澳和周边地区。跨境人民币结算的关键在于国际市场对人民币作为支付与结算功能货币的需求。而一直以来,由于我国在国际生产分工收益分配上仍处于弱势地位,大宗商品定价能力弱;同时金融市场上商业银行的金融服务水平有限,从而很难满足大规模人民币结算服务需求;加之人民币境外来源不足、汇率波动等因素从而直接或间接地影响了人民币在境外的接受程度。而我国参与欧元区债务危机救援,将为更大范围的跨境人民币支付提供了可能。在同欧洲金融稳定基金、与欧洲央行合作或购买欧洲金融稳定基金发行的债券时,我国可以尝试采取以人民币为计价货币的结算方式;另一方面,更大范围的支付与结算也会促进国内金融市场政策调整,加强国内金融体系的稳定与开放,为人民币向国际化发展打下扎实基础。

3.提升我国国际影响力、争取完全市场经济地位,增强我国企业谈判话语权

新一轮欧债危机1万亿欧元援助计划存在着巨大的资金空缺,德国不可能独自拯救欧元区,欧美急切希望非欧元区国家购买特别目标工具(SPVs)提供更多援助资金,或者在IMF中发挥更大的作用,贡献更多的援助份额。但是,我国为欧元区提供大量资金援助是需要欧洲付出代价的,其中最重要的两点,一是在国际货币基金组织中获得更大程度的投票权。现行的国际货币规则中IMF协定规定重要决策须由总投票权的70%的多数通过,而重大决策须总投票权的85%的多数通过,只有美国实质上拥有重大决策否决权,IMF加权表决制使得手握较少表决权的发展中国家在国际经济谈判中始终处于相对于欧美发达国家的劣势地位。二是承认中国完全市场经济地位。我国扩大对欧洲的投资,对欧洲经济的复苏加以援助,一定程度上可以说服欧洲国家领导人承认我国的完全市场经济地位。目前,非市场经济地位导致我国出口企业在对外反倾销应诉中处在非常被动的地位,一些世贸组织成员国利用这一定位进行贸易保护,使得中国企业频频遭到反倾销调查,并被处以高额关税或其他贸易保护措施,使我国企业失去价格优势后退出市场,严重打击了我国出口企业积极性,影响了我国作为市场经济国家的国际形象。而在对欧援助的压力下,欧洲国家需要从战略角度出发谨慎地对待针对我国的贸易保护行为,从而能够增强我国企业在出口谈判中的地位,提高国际商品定价能力,在国际贸易支付与结算手段的选择方面也将拥有更大的话语权。IMF投票权、市场经济地位、企业话语权的提升都将增强人民币在国际货币体系中的地位和国际贸易中的作用。

4.欧债危机为我国企业 “走出去”提供了重要契机

欧债危机引起的欧洲银行持债减值导致的违约风险增加,使得欧洲银行之间的不信任感加剧,从而引发流动性萎缩,而为减少政府债务和赤字推出的紧缩性财政计划使得欧洲债务国国内经济发展资金短缺。欧洲面临的流动性危机却为我国产业结构优化升级、更好地参与全球化的市场竞争提供了难得的机遇。目前我国虽然在国家层面已经成为全球贸易量第二大国,但在全球和亚洲生产网络上,却仍然处于劣势地位。其中产业结构低端和产业技术与欧美发达国家的差距使得我国外贸企业中加工贸易的占比很大。而加工贸易又主要有着 “两头在外” 和 “低附加值” 的特点,因而形成了和我国贸易量不匹配的国际贸易地位,从而使得我国对外贸易难以从外围进入到真正具有高附加值的核心产业领域,对国际贸易的影响力十分微弱。但是,随着欧债危机带来的流动性紧缩和部分成员国优质国有资产私有化转让进程放开,我国企业通过参股或并购欧洲地区优良资产变为可能。欧债危机日益深化使得一些欧洲优良商业资产正处于 “估值洼地”,欧洲地区作为国际贸易和生产线的核心地区,保有优质的技术和先进的科技工艺,这都为我国企业通过海外直接投资参股并购从而提升并逐渐形成自身的核心竞争力提供了强有力的支持。而人民币购买力的增强也为企业加速融入国际市场提供了重要机遇。

积极应对欧债危机、促进人民币国际化

1.参与欧债危机援助

通过与欧洲金融稳定基金或欧洲央行合作,我国将救援资金划转,由欧盟与欧洲央行担保,或者直接与IMF合作,购买IMF发行用于筹资救援的债券并由IMF承担债务责任,利用外汇储备对欧债危机进行援助。这种对发达地区的经济援助其主要目的不在于获取资源回报,而应放在获得国际市场更大范围的支配能力上,其中包括IMF更大的话语权和换取市场经济地位等。与此同时,在援助过程中,如有可能,用人民币直接参与欧洲债务危机的救援工作,从而为人民币在国际清算收支领域发挥作用发出积极信号,以此来提升人民币在国际货币体系中的地位,发挥其具备国际货币特征的职能。在经济援助的同时,建立起与欧洲发达国家互利共赢的国际伙伴关系,在帮助欧洲经济逐步恢复并走上正轨的基础上,加深我国与援助国之间的战略贸易合作,在政府和企业双重层面促进经济的多元化发展,从而借助欧债危机促进人民币国际化,获得战略收益。

2.投资并购欧洲优良资产

利用欧债危机造成的欧洲资产流动性萎缩,积极推动中国企业投资并购欧洲低价优质资产。在我国产业核心技术较为缺失的诸如能源、新材料、汽车、信息技术等领域,通过我国企业 “走出去” 并 “引进来”,势必会对我国核心领域技术的发展产生巨大的推动作用。这样,一方面,我国企业竞争力增强,拥有更大程度国际话语权和定价权,在国际谈判中可以尽量减少外国企业的牵制和限制,在使用人民币作为结算货币时能够争取到更多的主动权,既可以减少出口企业汇率变动风险,又使得人民币国际化得以推进,境外人民币需求得以加强;另一方面,随着进出口贸易结构的改善,投资并购的海外资产能够为我国争取到更多的进口利润,而我国进口企业出于节约汇兑成本、进口套利等原因在进口时更愿意选用人民币支付,这也有利于人民币国际化前期人民币的流出。

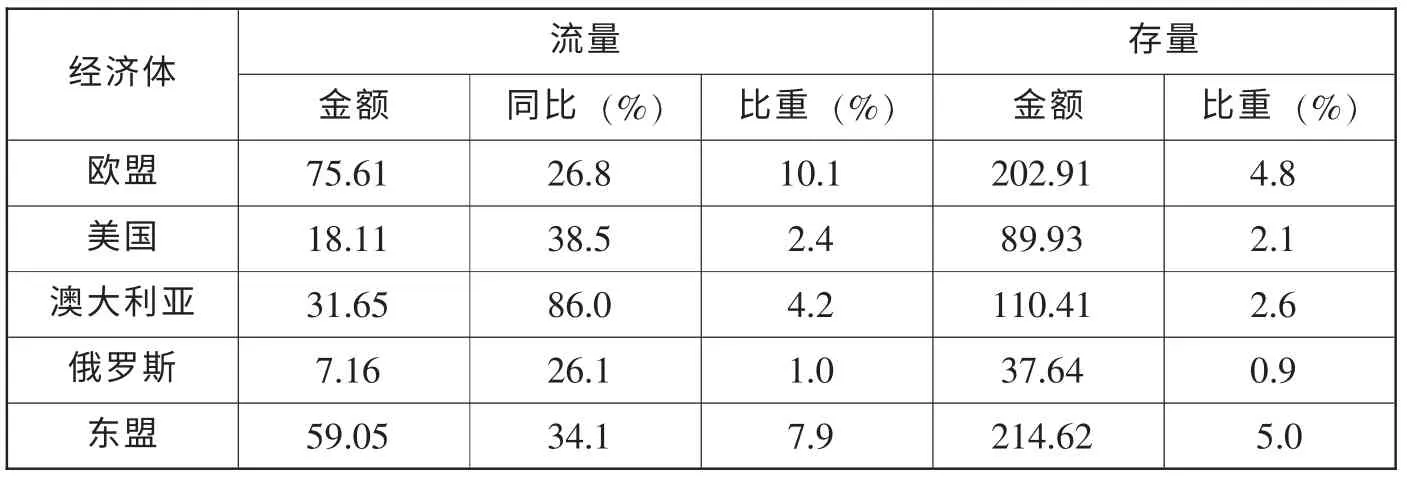

2011年,受欧债危机等因素影响,世界经济复苏步伐放慢,我国企业“走出去” 面临的外部环境日益复杂。我国经济保持持续增长,为企业开展对外投资合作提供了良好支撑。在机遇和挑战并存的背景下,据商务部统计数据,2011年我国对外直接投资创下746.5亿美元的最高纪录,实现了自2003年来连续十年增长,2011年同比增长8.5%。其中非金融类投资达到685.8亿美元,同比增长14% (见表1)。

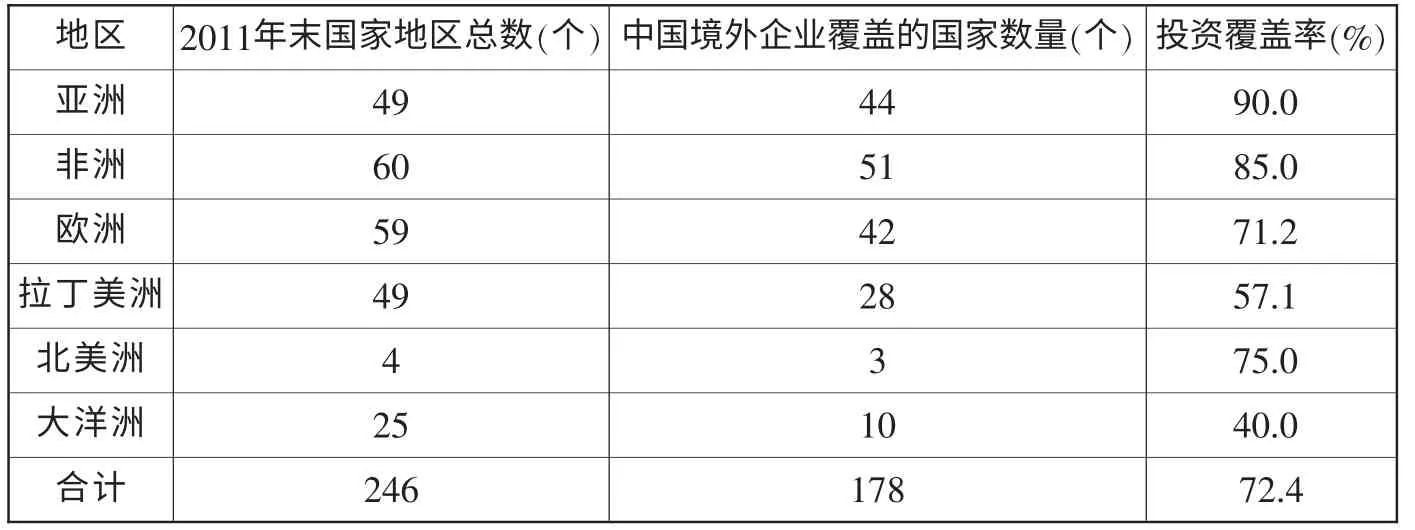

从境外企业的地区分布看,在欧洲地区设立的境外企业近2500家,占13.5%,欧洲已经成为仅次于亚洲的中国设立境外企业最为集中的地区 (见表2)。

截至2011年末,我国对外投资覆盖了欧盟的全部27个成员国,当年流量75.61亿美元,占流量总额的10.1%,较上年增长26.8%,我国共在欧盟设立直接投资企业1600多家,存量202.91亿美元,雇佣欧盟当地雇员5万人。近年来,一批有实力的中国大企业开始在欧盟主要成员国投资,如吉利收购沃尔沃,TCL收购施耐德,中远集团在比利时安特卫普港口斥资收购集装箱码头,上汽集团在英国设立研发中心等。

表1 2011年我国对主要经济体投资情况 (单位:亿美元)

表2 2011年末我国对外直接投资企业在全球的地区分布

3.促进国内金融市场发展完善

目前,相比于美元欧元等强势世界货币有着西方发达国家建立起的完善而成熟的金融市场体系作为强大的支撑,人民币走向国际化的主要障碍之一在于国内金融市场尚处于比较封闭和不健全的状态。这在很大程度上制约了人民币与各国货币之间有效的兑换和流转,限制了人民币影响力的发挥。随着境外金融服务需求越来越大,完善的金融市场不仅需要能够抵御国外资本流动冲击,还需要在人民币国际化进程中起到维持人民币币值稳定、防止通胀和资产泡沫的重要作用。在金融市场逐步开放、人民币结算范围逐步扩大的背景下,通过与外部金融市场合作,我国应该加快推进国内金融领域改革,提高配置资源效率,以满足人民币国际化的需求。

结语

欧债危机的爆发给予了我国参与援助从而提升国际地位、增强IMF投票权和国际贸易话语权的机会,也为人民币在跨境结算等方面向国际化迈出关键一步提供了机遇。在欧债危机的影响下,世界货币体系结构调整,我国若能抓住时机完善国内金融市场,在保证人民币汇率稳定的前提下促进人民币更大范围的国际流通支付,推进企业 “走出去”,人民币国际化进程将大大加快。但同时也应该看到,人民币国际化是一个渐进的过程,很难在短期内改变现有高度竞争的国际货币环境和制度,但借助欧债危机促进我国经济和世界经济的对接和相互沟通不断深化和发展,人民币的地位和影响力也将随之不断提升。

参考资料

1.李长春.最大债权国困境与人民币国际化关系研究.亚太经济,2011(3).

2.王信.人民币国际化进程中的问题和收益研究.国际贸易,2011(8).

3.李婧.从跨境贸易人民币结算看人民币国际化战略.世界经济研究,2011(2).

4.高静.国际货币体系改革背景下的人民币国际化策略研究.学术论坛,2011(10).

5.蔡云.欧洲主权债务危机发展态势及其影响.现代国际关系,2011(11).

6.李旭章,龙小燕.欧债危机:深层原因与十大矛盾分析.经济研究参考,2012(40).