“活”的博物馆:湖南省地质博物馆见闻

2013-12-24岳尚华

本刊记者 岳尚华

顶着炎热的太阳进入大厅,瞬间被一团清凉包围。与外面的热闹炎热形成鲜明对比,这里没有熙熙攘攘的人群,也没有嘈杂的环境,只有三三两两的游客散布在大厅各处,有的在参观展览,有的低声交谈……一派宁静。这是记者日前在湖南省地质博物馆的见闻。

去年4月,湖南省地质博物馆新馆正式开馆。这里占地71.9亩,总建筑面积为20060平方米,常设展厅面积达8000平方米,总投资近2亿元,是“十一五”期间湖南投资规模最大的国土资源科普宣传公益性项目,包括“地球厅”、“矿物厅”、“资源厅”、“地质环境厅”、“古生物厅”、“矿物晶体厅”、“中厅”六大主题展厅。

古生物厅是自然历史的凝固,从一块块三叶虫小小的化石,到剑齿象巨大的骨架化石,清晰地揭示了从古生代、中生代到新生代地球生命的演化过程。

这里展出了1981年在湘西桑植芙蓉桥地区发掘出来的无齿芙蓉龙,是全世界仅有的三具骨架化石之一。这条龙长3.21m,高1.06m,属于槽齿类爬行动物,是恐龙、翼龙、鳄类及鸟类的共同祖先。

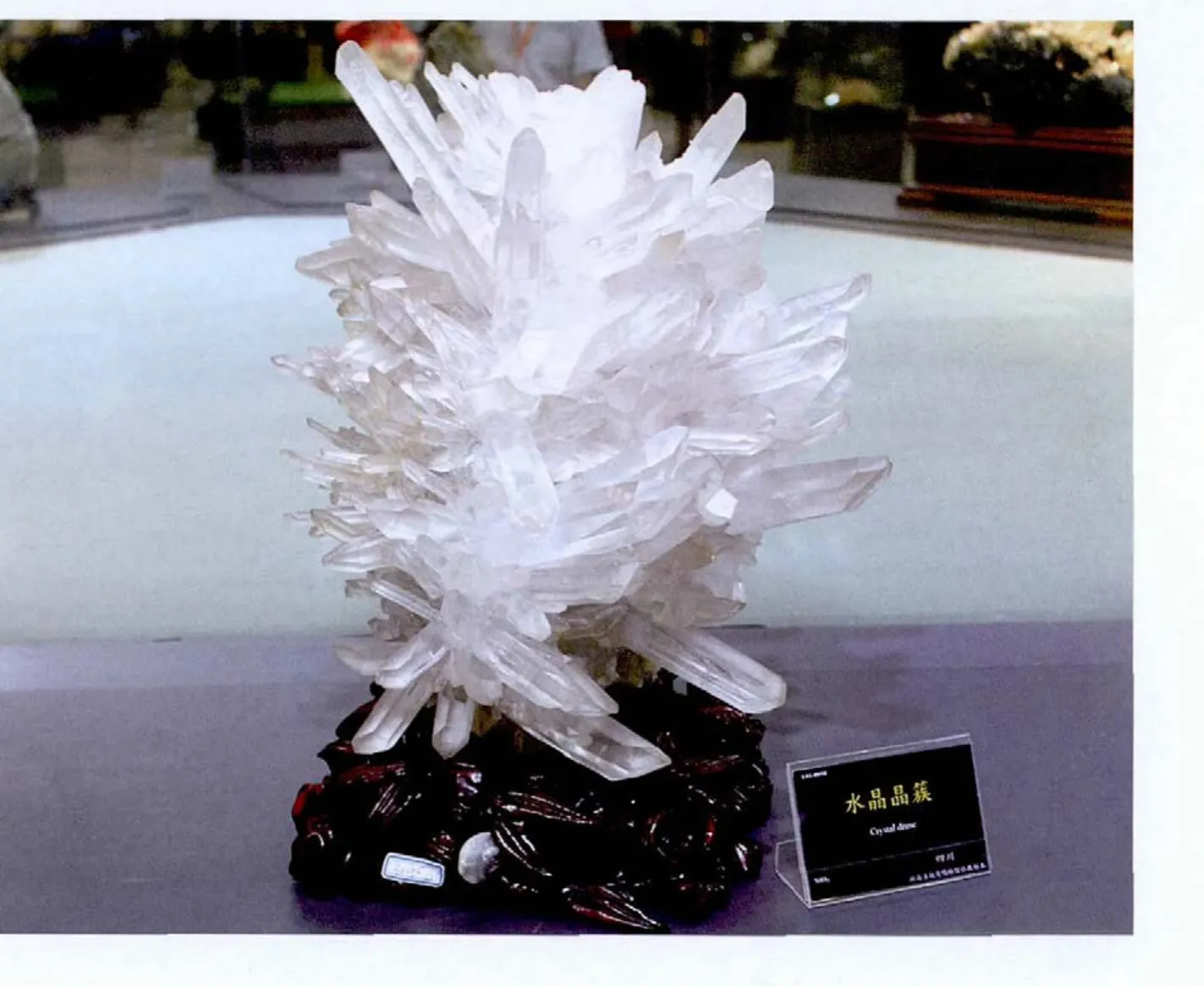

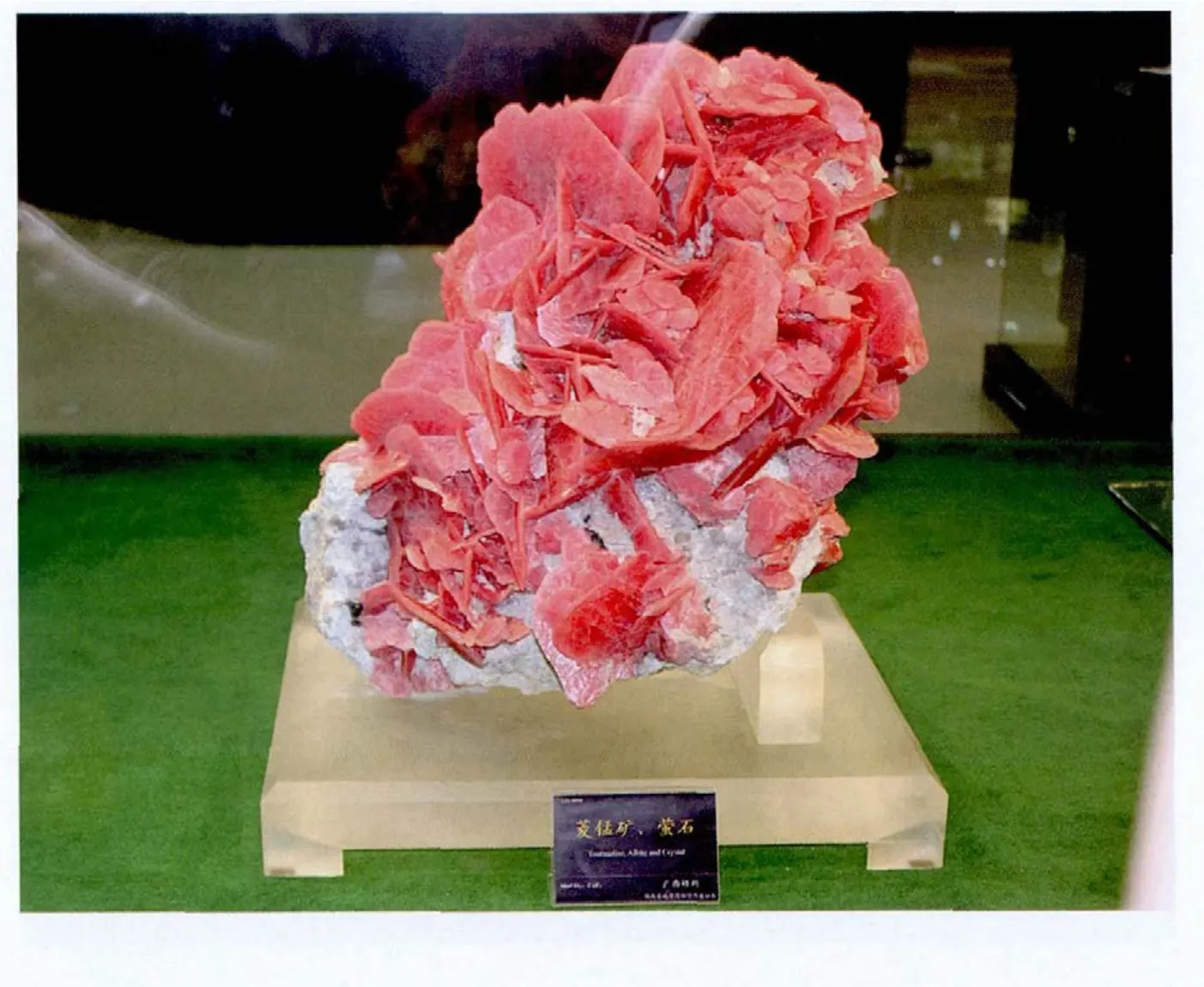

矿物晶体厅是一个奇异而璀璨的世界。这里有近千件来自湖南、国内和国外几个主要产矿国家的展品,其中有300多件是来自世界各地的矿物晶体精品,如产自美国科罗拉州的菱锰矿、产自巴基斯坦的海蓝宝等。

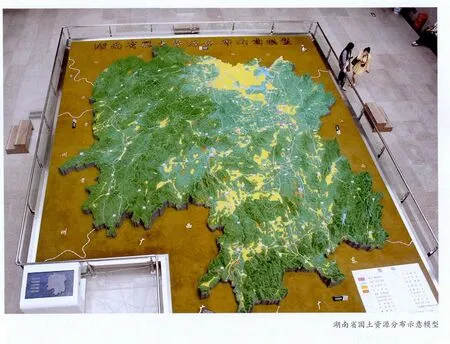

行到中厅,一幅立体的湖南省地貌图出现在眼前,85平方米的超大型沙盘、声光电全景式的展示,可以把三湘四水尽收眼底。

地球厅形形色色的岩石展示了丰富的地质变化信息。这里陈列有湖南地质博物馆最古老的枕状玄武岩,大约距今17亿年,采集于益阳石嘴塘地区,地层年代属于板溪群拉揽组。

极具湖湘特色的博物馆

与其他地质博物馆相比,湖南地质博物馆新馆有何特色?

湖南省地质博物馆馆长胡能勇告诉记者,从馆藏展品上看,湖南馆的馆藏极具湖湘特色。作为湖南省最大的国土资源博物馆,新馆展品种类多、数量大、品种齐,尤其在矿物晶体的展示与研究方面在全国居于前列。

湖南享有“有色金属之乡”和“非金属之乡”的美誉,矿藏资源十分丰富,其产出的矿物晶体品种多、质量好、数量大。因此湖南省地质博物馆在矿物晶体收藏展示的数量及质量方面具有得天独厚的地理优势。同时馆内还收藏了来自其他省市及世界各地的精美矿晶标本。无论从展品数量,还是质量上,在全国范围内都居前列。

矿物晶体是地球上极为稀有的珍宝,品种多,价格昂贵,为提高博物馆展览品的质量,同时降低成本,湖南馆创新性地引进社会资源共同办馆。在湖南馆二楼展区,开辟了500多平米的空间,按照统一部署,湖南馆挑选不同商家的高质量的矿物晶体标本,统一展示,这既节省了资金,又大大提升了展示的水平,同时也为商家做了很好的文化宣传,达到了双赢的目的。

胡能勇说,从科研上看,湖南馆不仅仅是国土资源科普工作,更多的任务是国土资源的科学研究。湖南馆现具备多项国土资源科研资质,具有多名高素质的科研人才,不断提升科普和科研水平。

湖南馆在矿物晶体的研究方面也具有优势。湖南馆在全国范围内是最早开始矿物晶体研究的馆藏单位。收藏的标本都具有极高科普和科研价值,完整的保存了原有的形态、围岩及生长状态,并且矿物晶体的产出资料完整、准确。再加上湖南省厅的支持,为矿物晶体和地质发展的研究提供了良好基础。

科普立馆、科研强馆

湖南馆的办馆宗旨是“科普立馆、科研强馆”。那么在运行中,湖南馆是如何充分发挥地质博物馆宣传科普、推动科研的作用?

胡能勇介绍说,在常规科普方面,规范、强化日常展品科普工作,并及时将国土资源的最新科研成果向社会进行科普宣传。社会各界参观发现后,通过地质博物馆这个纽带,与这些科研成果单位进行联系、洽谈、合作,并对这些科研成果的改良、创新和应用,直接或间接地促进社会各界的发展,从而达到科普和科技的良性循环发展。

另外,湖南馆会定期组织开展各类大型科普活动,如“世界地球日”、“全国土地日”、“测绘法宣传日”、“全国科技活动周”、“全国科普日·湖南开放日”及“国土资源各类夏令营”等。这些活动是面向社会的,公众参与度较高,在此平台上进行科普宣传和科研成果展示,是有效推动科研发展的一种方式。

除了定期的大型科普活动,湖南馆还会不定期组织各类国土资源科普知识讲座、高峰论坛等。通过这些讲座和高峰论坛,互相交流、探讨,推动了科普和科研水平的提高。自湖南馆开馆一年来,已开展各类讲座13场,高峰论坛两场。

科普的发展就是科研的发展。湖南馆编辑出版了一系列适合公众的科普作品,制作开发了多项科普产品。在编辑这些作品、开发科普产品的同时,也就是在进行科学的再研究,同时科普产品的开发,将各项新科技、新思想应用到科普产品上,直接地促进了科研的发展。《带你游玩张家界》、《寻龙记》、《神奇的矿物会说话》、《中国国家地质公园丛书——张家界》、《走进崀山国家地质公园》等多部科普作品就是湖南馆编制的,其中《神奇的矿物会说话》获得全国国土资源优秀科普作品。

博物馆价值的实现需要公众参与

在我国,如何让博物馆融入民众的文化生活是业界一直在探讨的课题。对于怎么提高公众的参与度,湖南馆也有自己的做法。设于湖南省地质博物馆的湖南省国土资源科普基地管理办公室,不仅为湖南省的国土资源科普提供了良好的平台,还为湖南馆拓展科普渠道、创新科普活动方式创造了条件。

开展互动活动。湖南馆在暑期与各大少儿培训机构联合举办“少儿科普活动月”活动,湖南馆提供场地、技术支持,与培训机构共同开展系列科普活动,内容包括小英语讲解员、现场模型制作、绘画比赛、矿晶饰品制作、地质灾害知识有奖竞猜。

积极与媒体合作,充分利用网络进行科普。湖南馆现已开通国土资源科普免费咨询电话专线;每月编制国土资源科普动态;与各大媒体、网络合作举办一些科普活动;“全国土地日”期间,在湖南日报上开展国土资源科普知识有奖竞赛。今后湖南馆还将不定期开展“国土资源科普三下乡”活动。

湖南馆现开通了官方网站,时时更新和宣传国土资源知识。据胡能勇介绍,湖南馆近期准备开通官方微博,向社会发布科普知识,与社会各界零距离互动。

与学校联系合作。了解学校需求,举办科普第二课堂,科普知识培训、讲座等,合作开发学校需要的展教具和科普读物、标本或纪念品。

扩大志愿者队伍。加强与高校的联系合作,发展壮大大学生国土资源科普志愿者队伍,使其成为普及国土资源知识、宣传国土资源国情的有生力量。

科研人才才是镇馆之宝

谈起“镇馆之宝”,胡能勇说:“一般的公众都直观地认为是极稀有、极贵重的物质。但从长远及社会发展的方向来看,我认为镇馆之宝应该是高素质的人才及强大的科研水平,并将这些研究成果通过各种科普方式向社会传播。”

他说,任何一个贵重的,比如化石,从表面上看它就是一个“死的”展品,只能告诉展示它的基本外形,无法告诉人们一些延伸的信息。但通过研究,可以发现其当时所处的生存环境、生存方式,揭露其演化及进化规律。

矿物晶体也是一样。矿物晶体都很直观、形象地反映了当地的地质变化情况,是鉴定矿床成因的重要标志,也是找矿矿物学研究的重要内容,在地质矿产研究方面具有重要的价值。通过对矿物晶体(尤其是带有围岩和保存完整的矿物晶体)进行研究分析,就可以了解该地及该矿的地质构造、年代、成因,矿物的化学成分、物理性能等情况。对科学找矿、探矿、合理开发及利用矿产资源等,提供了参考依据。

优秀的科研人才不仅可以让“死的”矿物化石变活,还可以让博物馆更加“亲民”,变成“活”的博物馆,形象地传播科普知识,最大程度地发挥博物馆的功能。

不同博物馆应有各自的功能和价值,需要有自己的定位,这样才能在社会和大众中得到承认。那么湖南馆的发展方向是什么?

胡能勇说,湖南馆将不断提升公共文化服务能力,创新公共文化服务方式,坚持科普立馆,科研强馆,不断丰富馆藏标本,突出矿物晶体特色,力争三到五年建成全国性矿物晶体收藏展示及科研中心,成为全国最权威的矿物晶体研究单位。