珠江口近30年海底表层沉积物粒度分布及其环境变化

2013-12-23詹文欢

唐 诚, 赵 艳, 张 华, 詹文欢, 夏 真

(1. 中国科学院 海岸带环境过程与生态修复重点实验室, 山东 烟台 264003; 2. 中国科学院 南海海洋研究所, 广东 广州 510301; 3. 广州海洋地质调查局, 广东 广州 510760)

海洋沉积物的粒度参数一直被用作对沉积环境进行分析, 在许多的潮汐系统中, 表层沉积物粒度参数分布特征显示了其在区域水动力环境控制下的搬运、沉积和再分配过程特点[1], 粒度分析在划分近海底质类型、区分沉积环境、判定物质输运方向和判别水动力条件等方面有着重要的作用, 通过对沉积物粒度的组成及分布特征的研究, 可以有效地判定沉积物的运移方式和沉积环境类型的变迁。

珠江口是一个典型的弱潮河口湾, 主要接受来自口门的细颗粒沉积物, 部分区域的冲淤变化非常活跃, 在最近几十年, 由于人类活动的加剧, 如联围筑闸、河道采砂、围海造地、口门导治等工程活动的增多, 对河口沉积环境造成了显著影响。本文通过对珠江口1975年的表层粒度资料与2003~2004年的表层粒度资料进行对比, 结合历史文献资料, 探讨了珠江口近30年海底表层粒度分布与沉积环境变化。

1 区域概况

珠江口伶仃洋汇集珠江三角洲河网主干道之 4大口门(虎门、蕉门、横门和洪奇沥), 是一个呈喇叭状的河口湾(图1), 经过4大口门进入伶仃洋的年径流总量为1 670亿m3, 占珠江年总径流量的55%[2]。珠江口的潮汐受南海潮波系统控制, 属于不正规半日混合潮类型, 由于喇叭状湾型的收缩作用, 形成潮汐能量的沿程积聚, 潮差从湾口向湾顶逐渐增大。水动力条件以弱潮作用为特征, 其潮差平均约 1.5 m。湾内的水体含沙量具有深槽小、浅滩大, 西部高、东部低的特点, 年平均沙质量浓度一般在0.1~0.2 kg/m3范围内, 其西滩的自然沉积速率约2~ 5 cm/a, 东滩沉积速率仅1 cm/a, 湾内的平均沉积速率约1.5~2.5 cm/a[3]。珠江河口夏季盐度场分布呈高度层化现象, 在内伶仃岛附近海域, 表层1~3 m盐度约为10, 而7~8 m水深处则可高达30[4]。

2 数据与方法

用于本次研究的珠江口表层沉积物分别来自1975年夏季中国科学院南海海洋研究所(SCSIO)对珠江口的底质调查, 和2003~2004年夏季中国科学院南海海洋研究所、广州海洋地质调查局(GMGS) 分别在珠江口的调查。1975年夏季一共采得样品 300个, 粒度分析采用筛析法及沉降法; 2003~2004年的数据分别来源于中国科学院南海海洋研究所2004年夏季所采集的63个表层样品及广州海洋地质调查局于2003~2004年夏季所采集的80个表层沉积物样品(图1), 2003~2004年采集的样品使用激光粒度仪测粒度, 其样品预处理过程如下, 将待测样品混合均匀, 从中提取适量置入已编号的烧杯中, 使用含30%的双氧水静置24 h, 再用超声波振荡器分散约15 min, 然后用激光粒度仪测量[5-7], 沉积物粒级采用(Udden-Wentworth)Φ粒级标准, 利用Folk & Ward的分选性、偏度等级表计算其粒度参数[8], 1975年海岸线底图采用中国海岸带和海涂资源综合调查图集(1980)[9], 2003~2004底图采用经过校正的2004年TM遥感卫星影像资料[10]。

过去30年, 沉积物粒径的测定方法也在不断发展, 从最初传统的沉降法、筛析法到现在比较通用的激光粒度测量[11], 由于测试方法的原理和天然沉积物不规则的形状, 激光粒度测量仪测得较粗颗粒(0.063 mm)的百分含量小于传统的筛析法、沉降法, 测得小于0.004 mm的黏土含量也小于传统方法, 其所得到的粒度参数如平均粒径(Mz)、标准离差(σ1)、偏度(SK)按顺序相关性递减, 尽管现在比较通用的激光粒度测量与传统的沉降法、筛析法的测试结果有一定差异, 但这种差异对不同沉积相的沉积影响很小, 而且粒度参数的变换趋势比较接近[12-13], 很多情况下, 水下地形和水动力环境的复杂性导致沉积物粒度的空间分布差异, 虽然测量沉积物粒度的手段不同, 但是表层沉积物粒度参数的时空变化可以为我们提供一个区域沉积环境演化的指示。在珠江口中部淇澳岛附近, 选取东西向(剖面1, I-I′)与东南向(剖面2, II-II′)对比其分选与偏度的变化(剖面位置见图1)。

图1 珠江口海底沉积物表层样品及剖面位置示意 Fig. 1 Surface sediment samples and section locations in the Zhujiang River Estuary

沉积物的分类和定名采用Flemming[1]的三角图分类方法, 该法利用砂-粉砂-黏土的比例所组成的三角图反映海岸沉积环境能量的变化, 将底质沉积物划分为25种类型(表1), 同一个海域内采集的样品投影在三角图上, 如果靠近粉砂端元的样品越多, 则代表沉积环境的能量越高, 反之靠近黏土端元的沉积物组分越多, 则反映的沉积环境能量越低, Flemming 据此划分了河口、 潟湖、潮间带、陆架沉积等5个不同的沉积环境。

表1 根据Flemming[1]分类法的25种海洋沉积物类型 Tab. 1 Descriptive terminology for the 25 kinds of marine sediment based on Flemming[1] definition

3 结果

3.1 表层沉积物平均粒径分布及特征

由图2看出, 1975年和2003~2004年的表层沉积物分布由北往南呈粗-细-粗的变化趋势, 北部为径流型河口砂质沉积区, 中部为过渡相的混合沉积, 是河口泥沙混合沉积区和陆架浅海泥沙混合沉积区, 再往南部为海相环境的砂质沉积。利用Flemming沉积物分类法对沉积物类型进行划分, 结果表明研究区的表层沉积物可分为16种类型, 分别对应表1中的S, A-I, A-II, B-II, B-III, B-IV, C-III, C-IV, C-V, D-III, D-IV, D-V, E-III, E-IV, E-V, E-VI, 是一个典型的河口沉积动力环境, 1975年的表层沉积物主要集中在E-IV, D-IV区上(图3中的椭圆1区域), 相对应Flemming分类法的粉砂质黏土和黏土质少量砂质淤泥, 而2003~2004年的表层沉积物从1975年集中分布的D-IV, E-IV区(图3中的椭圆3区域)向E-V, D-V区(图3中的椭圆2区域)分散, 其主要沉积物类型是少量粉砂质黏土、许多黏土质少量砂质淤泥, 黏土含量增大, 显示过去30年河口动力能量环境一个减弱的趋势, 这一点也可以从两个不同时段的平均粒径的频率分布图看出来(图4): 1975年的平均粒径8Φ附近呈现一个峰状, 而2003~2004年的粒径分布呈现一个双峰状。对比平均粒径(图2), 珠江口南部海相沉积分布区域在过去30年没有明显变化, 在中部区域, 平均粒径>8Φ的区域在淇澳岛南部变小, 极细粒沉积物的分布有向南部收缩的趋势; 平均粒径7Φ的分布范围向北部扩大, 而<7Φ的粒径分布在珠江口几个口门附近有不同程度的改变, 这说明珠江口河口的沉积环境在过去30年发生了改变。

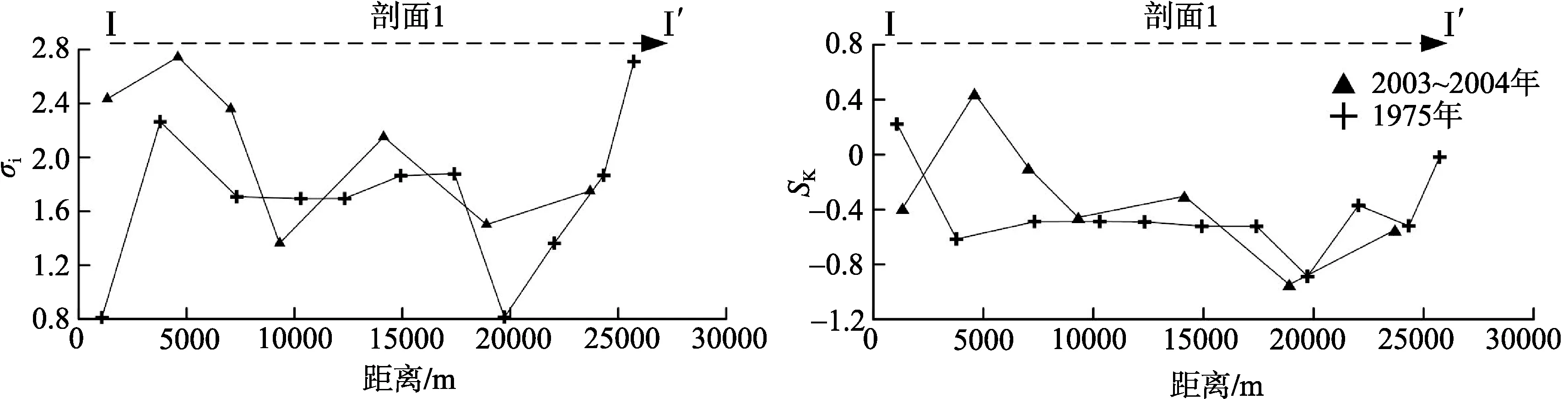

3.2 不同时期沉积物的分选系数和偏度分布变化

分选系数是反映沉积介质荷载筛选能力的标志, 当分选程度σ1≥0时,σ1值越大, 分选越差, 反之分选越好,SK表示沉积物粗细分布的对称程度, 表明沉积物粒度平均值和中位数的相对位置, 沉积物向粗粒偏时偏度为负偏, 向细粒偏时偏度为正偏。珠江口沉积物分选系数、偏度系数1975年与2003~2004年的分布显示两者过去30年总体趋势是相同的(图5、图6), 河口北部沉积区的分选和偏度值高, 中间河口与海洋混合沉积区值低, 往南其值又变高, 这也反映了河口沉积的一个规律, 在河流径流作用强的区域, 沉积物的平均粒径粗化, 分选变差, 正偏减弱, 在海洋潮流作用加强的地区, 平均粒径细化, 分选良好, 正偏增强[14]。从图5、图6可以看到在珠江口北部口门附近, 其沉积物的分选和偏度系数的分布在过去30年有显著变化, 1975年部分采样地点现 在已经被围垦成陆地, 口门的地形地貌已经发生了很大的变化, 其分选、偏度的等深线图也随着口门岸线向海的位置改变而改变。所选取的剖面1经过河口湾区, 为潮流径流的相互作用区, 以潮流作用为主, 1975年与2003~2004年分选系数、偏度系数在近岸段与近潮道处有变化, 而在河口的中部区域其值基本相似(图7), 剖面2通过等深线10 m及以外的内陆架浅海区[2], 该区域除受冲淡水流、潮流等作用外, 主要还受到深层陆架水的入侵和影响, 其沉积环境相对均一简单, 1975年与2003~2004年的分选系数、偏度系数基本近似(图8)。

图2 1975年与2003~2004年珠江口平均粒径分布对比 Fig. 2 Comparison of mean grain size distribution data between 1975 and 2003~2004 collected in the Zhujiang River Estuary

图3 根据Flemming(2000)三角分类法的珠江口表层沉积物1975年与2003~2004年组成对比 Fig. 3 Comparison of surface sediment components between 1975 and 2003~2004 in the Zhujiang River Estuary on the basis of Flemming(2000)

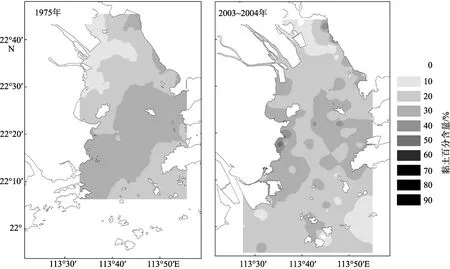

3.3 各级配泥沙分布

对比珠江口1975年与2003~2004年表层沉积物的泥沙级配分布(图9~图11), 可以看到一个基本的趋势是粉砂含量最多, 黏土次之, 砂含量最少。砂主要分布在万顷沙东南面, 在伶仃洋水道附近, 并且砂的含量一般在40%以下, 1975年在口门外, 有一个沉降中心, 但是在2003~2004年的分布上却不明显 (图9)。粉砂主要以悬移运动为主, 在落潮时被搬运到河口湾外, 在外海潮流作用较弱时, 直接沉积在湾外, 在外海潮流作用较强时, 又可以随着涨潮流重新运回湾内, 受来自河口湾的径流作用影响, 沉积在湾内潮滩中, 对比1975年和2003~2004年粉砂分布数据, 淇澳岛、内伶仃岛南部的含量较高, 部分地区粉砂的含量超过60% (图10)。黏土由于粒径小, 可以悬浮于水中, 故其含量普遍不高, 表层沉积物中的黏土颗粒其运动形式和沉积作用与粉砂相同, 但是可以在潮流作用下输送到更远的地区, 1975年与2003~2004年的表层黏土含量呈现一个北低、中高、南低的格局, 与珠江口的水动力结构有紧密联系, 由于测量方法的不同, 尤其是激光粒度仪与传统筛析、沉降法在对细颗粒沉积物上有所差别, 这也可能是造成图11的黏土分布中部区域有部分差异的原因。

图4 1975年与2003~2004年珠江口表层平均粒径的频度曲线 Fig. 4 The average frequency curve of mean grain size in the Zhujiang River Estuary in 1975 and 2003~2004

4 讨论

4.1 珠江口表层沉积物粒度分布特征主要受水动力过程影响, 与河口最大浑浊带可能有对应关系

图5 1975年与2003~2004年珠江口分选系数 Fig.5 Comparison of sorting distribution of the Zhujiang River Estuary in 1975 and 2003~2004

图6 1975年与2003~2004年珠江口偏度系数 Fig. 6 Skewness distribution of the Zhujiang River Estuary in 1975 and 2003~2004

图7 1975年与2003~004年珠江口剖面1的分选系数、偏度系数 Fig. 7 Sorting and skewness comparison along profile 1 in 1975 and 2003~2004 data set in the Zhujiang River Estuary

图8 1975年与2003~2004年珠江口剖面2的分选系数、偏度系数 Fig. 8 Sorting and skewness comparison along profile 2 in 1975 and 2003~2004 data set in the Zhujiang River Estuary

图9 珠江口1975年与2003~2004年表层沉积物中砂百分含量 Fig. 9 Sand percentage distribution in surface sediment of the Zhujiang River Estuary in 1975 and 2003~2004

图10 珠江口1975年与2003~2004年表层沉积物中粉砂百分含量 Fig. 10 Silt percentage distribution in surface sediment of the Zhujiang River Estuary in 1975 and 2003~2004

在1975年海洋地质调查的同时也展开了大规模的水文站位连续测量, 由1975年的多个观测站盐度 测量资料所做的底层和表层的盐度分布(图12)与2000年的珠江口调查所获得的盐度分布进行对比[4], 可以看到珠江口的夏季盐度底、表层分布基本相似, 其水动力特征在过去30年没有大的变化。1999年夏季调查的珠江口水文站位C1[15]与珠江口1975年夏季水文观测站位Ⅲ3相距很近, 对比其观测资料显示, 潮汐观测值为不规则半日潮, 表层和底层的含沙量较低(图13), 1975年该站位的盐度剖面测量显示一个明显的盐度分层, 这与C1站位所揭示的盐度分层是一致的[15]。

图11 珠江口表层沉积物中黏土百分含量 Fig. 11 Clay percentage distribution in surface sediment of the Zhujiang River Estuary in 1975 and 2003~2004

图12 1975年珠江口夏季底层、表层盐度分布 Fig. 12 Bottom and surface salinity distribution of the Zhujiang River Estuary in summer of 1975

该区域是底层陆架高盐水和淡水径流水体强烈交汇和相互作用的区域, 悬沙被潮流搬运和沉积, 部分在低流速期间落淤, 泥沙运动以悬移为主, 因此粒径很小, 而近底流速较弱, 水流对泥沙改造不大, 因而分选较差。由于水流扩散, 挟沙能力降低, 河流挟带的泥沙进入伶仃洋后将逐渐沉降, 当受到潮流冲刷或波浪掀动, 沉积的细颗粒泥沙将重新悬浮起来, 在上游, 底层环流向海运动, 而在中下段, 底层环流向陆运动[16-17], 因此再悬浮的泥沙被底层环流搬运到上、中段之间的汇聚地带, 形成最大浑浊带(ETM)。珠江口ETM随着潮汐周期变化, ETM即不断变动, 涨潮时, ETM移向上游, 落潮时, 则移向下游, 范围约2~5 km, 同时最大浑浊带的运动还受径流量影响, 在洪季, 最大浑浊带向下游方向移动, 枯季则向上游方向运动, 季节变化引起的ETM摆动范围约8~13 km[17-18], 珠江口的底层粒度分布特征显示一个南北分带, 中部似纺锤状结构, 中部区域的表层沉积物的平均粒度分布、粉砂与黏土的分布在1975年和2003~2004年时的差异可能与文献[17]所描绘的ETM的分布有着对应关系, 其相关关系需要更多深入的研究。

图13 1975年珠江口III3站位水文观测值 Fig. 13 Observation data profile of hydro station III3 in the Zhujiang River Estuary in 1975

4.2 珠江口口门附近表层粒度分布变化主要受人类活动影响

对比1975年与2003~2004年珠江口表层沉积物的粒度特征分布, 可以看到珠江口表层沉积的分布在过去30年总体来说没有大的变化, 主要的扰动集中在口门附近, 这与过去30年该区域密集的人类活动是分不开的。人类活动对于珠江口区域沉积环境的影响主要有3个方面: 首先, 珠江口区域在过去30年的来水来沙有显著改变, 始于20世纪80年代至今仍在进行的珠江三角洲大规模的河道采沙活动, 使得珠江三角洲河道的床沙明显细化, 间接地使三角洲河网的分流比发生了重大的变化, 珠江八大口门中东四口门分流比增加, 输入珠江口伶仃洋的水、沙量在过去30年增加了近1倍[19-20], 当径流运动到口门附近时, 由于河床变宽、坡度变缓、加之受潮流顶托, 水流挟沙能力下降, 泥沙迅速沉积于口门外中心侧, 输沙量的变化势必加速口门的淤积, 对该区域的表层沉积分布造成影响; 其次, 人类活动巨大地改变了珠江口的地形地貌[21], 对比过去40年的遥感卫星影像和地形图资料, 可以看到珠江口伶仃洋的海岸线发生了很大的变化, 总体以自然沉积为主, 人工围海造地和海岸开发造成岸线向海延伸, 海岸侵蚀后退很少[22], 口门附近地形地貌的改变造成流经口门后的沉降中心的改变, 也影响了表层沉积物分布; 再次, 在口门附近频繁的工程活动如清淤和挖沙会使海底地形急剧起伏, 凹凸不平, 内伶仃洋原有的水下地形遭到破坏, 洼地和浅滩增多, 并呈无规律分布, 改变了其水动力特征, 造成了珠江口伶仃洋段的表层粒度差异性分布[23]。

致谢: 感谢中国科学院南海海洋研究所赵焕庭研究员提供1975年珠江口伶仃洋采样调查数据, 感谢Bjoern Heise博士、施祺博士、Peter Rueckert对PECAI项目的样品进行粒度测量。

[1] Flemming B W. A revised textural classification of gravel-free muddy sediments on the basis of ternary diagrams [J]. Continental Shelf Research, 2000, 20: 1125-1137.

[2] 赵焕亭. 珠江河口演变[M].北京: 海洋出版社, 1990: 106-110.

[3] 陈耀泰. 珠江口沉积分区[J]. 中山大学学报(自然科学版), 1995, 34(3):109-114.

[4] Dong Lixian, Su Jilan, Wong Lai Ah, et al. Seasonal variation and dynamics of the Pearl River plume [J]. Continental Shelf Research, 2004, 24: 1761-1777.

[5] Rueckert P. Sedimenologische und geochemische charakterisierung des Perl-Fluss-Aetuars in Suedchina[D]. Diplomarbeit, Deutschland: Ernst-Moritz- Arndt- Universitaet Greifsfward, 2006.

[6] 夏真, 马胜中, 梁开, 等. 珠江口伶仃洋海底沉积[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2008, 28(2): 7-13.

[7] 石要红, 曾宁烽, 陈太浩, 等. 珠江口内伶仃岛以北水域海底工程地质条件评价[J]. 地质通报,2005, 24(2): 1052-1058.

[8] Folk R, Ward W. Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters [J]. Journal of Sedimentary Petrology, 1957, 27: 3-26.

[9] 国家海洋局, 国家测绘局. 中国海岸带和海涂资源综合调查图集-广东珠江口分册[M]. 广州: 广东省地图出版社,1989.

[10] Earth Resources Observation and Science Center (EROS). Global Land Survey (GLS) [DB/OL]. [2012-12-10]. http://glovis.usgs.gov/.

[11] 丁喜桂, 叶思源, 高宗军. 粒度分析理论技术进展及其应用[J]. 世界地质, 2005, 24(2): 203-207.

[12] 陈秀法, 冯秀丽, 刘冬雁, 等. 激光粒度分析与传统粒度分析方法相关对比[J]. 青岛海洋大学学报, 2002, 32(4): 608-614.

[13] 程鹏, 高抒, 李徐生. 激光粒度仪测试结果及其与沉降法、筛析法的比较[J]. 沉积学报, 2001, 19(3): 449-455.

[14] 肖志建, 李团结, 廖世智. 伶仃洋表层沉积物特征及其泥沙运移趋势[J]. 热带海洋学报, 2011, 30(4): 58-65.

[15] Xia X M, Li Y, Yang H, et al. Observation on the size and setting velocity distributions of suspended sediment in the Pearl River Estuary, China [J]. Continental Shelf Research, 2004, 24: 1809-1826.

[16] 刘沛然, 黄先玉, 任杰, 等. 珠江口伶仃洋泥沙运动的沉积动力作用[J]. 台湾海峡, 2000, 19(3): 304-309.

[17] Wai O H, Wang C H, Li Y S, et al. The formation mechanisms of tubidity maximum in the Pearl River Estuary, China[J]. Marine Pollution Bulletin, 2004,48: 441-448.

[18] 彭晓彤, 周怀阳, 叶瑛, 等. 珠江河口沉积物粒度特征及其对底层水动力环境的指示[J]. 沉积学报, 2004, 22(3): 487-493.

[19] 罗宪林, 杨清书, 贾良文, 等.珠江三角洲网河河床演变[M].广州: 中山大学出版社, 2002: 1-30.

[20] 黄镇国, 张伟强. 珠江河口近期演变与滩涂资源[J]. 热带地理, 2004, 24(2): 97-102.

[21] Weng Q. A historical perspective of river basin management in the Pearl River Delta of China [J]. Journal of Environmental Management, 2007, 85: 1048-1062.

[22] 李学杰. 应用遥感方法分析珠江口伶仃洋的海岸线变迁及其环境效应[J]. 地质通报, 2007, 26(2): 215-222.

[23] 夏真. 珠江口内伶仃洋水下地形地貌特征 [J]. 海洋地质与第四纪地质, 2005, 25(1): 19-24.