广西自然保护区周边社区发展限制性因素分析

2013-12-21李星群

李星群,文 军

(广西大学商学院,南宁 530005)

广西自然保护区周边社区发展限制性因素分析

李星群,文 军

(广西大学商学院,南宁 530005)

通过对广西龙虎山和银殿山两个自然保护区周边社区居民随机抽样,针对11项限制社区发展因素进行了问卷调查,并采用SPSS相关性和两独立样本t检验分析,结果显示:社区居民自身条件欠缺、社区自然禀赋欠佳和社区与外界关系不顺制约了自然保护区周边社区发展;社区可利用资源、政府行为和保护区留给社区的生存空间等与居民对保护区的态度之间具有明显的相关性。提出通过有效劳务输出、发展地方农业经和减少社区居民对限制社区发展因素的负面感知可有效改善保护区周边民生问题。

自然保护区;社区;发展;限制性因素

自然保护区周边社区位于保护区内部,或与保护区接壤,具有相同或相似信仰、习俗、传统文化、知识,以及生产生活方式,并与共同资源发生特定关系。广西自然保护区周边社区大多位于偏远地区、人口增长较快,人均耕地面积较少,社区自然资源与环境与自然保护区的生态环境共同构成了一个完整的生态系统,传统的“靠山吃山”、“靠水吃水”的生产方式受到自然保护区管理的限制后,社区居民基本发展机会、基本发展能力和基本权益受到较大的限制,民生问题成了社区居民普遍关心的话题。

1 研究背景

截至2010年5月,广西共建立各级各类自然保护区78个,面积145.24万hm2,约占全区国土总面积6.14%,初步形成了布局基本合理、类型较为齐全、功能相对完备的自然保护区网络。在建立保护区的过程中,许多村寨被划入自然保护区范围内,加上与保护区接壤村寨众多,保护区周边社区呈现出分布广、人口增长快、居民素质低下、生产力水平低、不合理利用资源、社会发育程度低、科教文化落后、基础设施薄弱和整体处于封闭状态等特征。可利用自然环境欠佳、基础设施落后、文化教育水平低下、收入单一等严重制约了自然保护区周边社区的发展。广西自然保护区周边社区一般位于边远山区,以农业社区为主,社区水田、旱地、集体林常常与保护区连为一体,人均可耕种田地面积小,加上受地势不平、气候多变、农业新技术缺乏的综合影响,农作物收成低,社区居民的生产生活普遍处于较低水平。社区集体林管理以社区与自然保护区共管、划分到户、未划分到户三种形式存在,虽然总体面积大,但真正划分到户的少,居民实际可利用林地相当有限。

自然保护区周边社区的发展受交通不畅、信息不灵、观念落后的影响,社区发展后劲不足。交通落后最主要表现为社区内部基本是没有硬化的泥路,路面窄,坑洼不平,没有统一的排水沟,各家各户自由排放,造成污水到处流淌;社区与外界相连的道路以泥路为主,道路两边以农田为主,间或鱼塘,造成路基不稳。落后的交通使当地人流、物流、信息流不畅,社区居民生产的农产品向外运输不便,生产生活必需品进入社区难度较大。另外,自然保护区周边社区成年居民受教育水平普遍较低,加上农村继续教育落后,很少有居民掌握农村实用技术,偏远山区普遍面临师资和教学设施缺乏、受教育者家庭贫困等困境,加上父母对教育重要性缺乏正确认识,适龄孩子在中学、高中阶段失学、辍学较多。

2 研究内容与方法

在对自然保护区周边社区居民生产生活情况的访谈中,居民从多方面提及当地的发展受到限制。从居民提及的限制因素中整理出出现频率较高的11项指标,分别是社区所在地比较偏远(F1)、当地的自然条件较差(F2)、当地人文化程度不高(F3)、当地人缺少谋生技能(F4)、当地人缺少生产资金(F5)、当地人民主参与意识不强(F6)、政府对社区关注不够(F7)、保护区的存在使社区生存空间缩小(F8)、农村贷款难(F9)、当地人赖以生存的资源较少(F10)、政府、保护区在制定政策时很少听取社区居民的看法(F11)。实地调查中,抽取了10个社区,位于桂中龙虎山自然保护区的底隘、下良、那间、龙眉、龙土、底扎和陇联七个社区及桂北银殿山自然保护区周边的下山源、双源和上焦三个社区。在各社区随机抽取成年居民进行问卷调查,对部分文化程度较低的受访者,由讲当地方言的调查人员口述调查内容,以保证受访者均能理解问卷内容。问卷调查中受访者就上述11个限制当地社区发展的因素作出认可评价,评价采用李科特尺度进行,用1~5分别表示完全不同意、不同意、中立、同意和完全同意。

本次调查在龙虎山投放问卷200份,回收到184份,其中有效问卷178份;在银殿山投放问卷150份,回收到146份,其中有效问卷141份。对收集到的319份有效问卷采用SPSS15.0进行统计分析。

3 数据分析

3.1 受访者基本情况

从受访者人口统计指标性别、婚姻状况、年龄、学历看,自然保护区周边社区男性受访者明显多于女性,受访者已婚人士所占比例高,年龄以31~49岁居多,学历普遍不高,曾接受过高中及以上教育的受访者仅占15.8%。对位于龙虎山和银殿山周边居民的人口统计指标进行两独立样本t检验,在显著性水平0.05时,受访者的性别构成呈现显著差异,而婚姻状况、年龄、学历均没有显著差异。分析显示:龙虎山周边社区居民受访者男女比例严重失调,男性所占比例明显高于女性,而在银殿山,男女比例基本一致;受访居民的年龄偏大,学历偏低这一点与其它自然保护区特点一致。

从受访者家庭收入来源看,种植、养殖和外出务工是主要的家庭收入来源。受访者认为上述三者是家庭主要收入来源的分别占67.4%,89.0%和46.4%。但龙虎山自然保护区周边社区居民认为种植业是家庭主要来源的比例远远低于银殿山周边社区居民,两者比例分别为59.0%和78.0%;龙虎山周边社区居民认为外出务工是家庭主要来源的比例则远远高于银殿山周边社区居民,两者比例分别为59.5%和29.8%。从近年来家庭收入变化趋势看,认为下降的占13.0%,认为基本稳定的占38.7%,认为增加的占19.4%,另有28.9%认为家庭收入不稳定,时好时坏。总体上看,自然区周边社区居民生计方式单一、科技含量低、资源依赖性强、经济状况不佳,可持续性较差。

从受访者对自然保护区的态度看,人文环境十分有利于自然保护区的发展,对保护区的存在持反对态度的仅占10.3%,而有69.3%的受访者十分支持保护区的存在。龙虎山自然保护区周边社区居民对保护区的态度不及银殿山自然保护区周边社区居民对保护区的态度积极,前者对保护区持反对和支持的比例分别为15.8%和54.5%,而后者持反对和支持的比例则分别为3.5%和87.9%(详见表1)。

通过对社区居民人口统计指标、家庭收入变化趋势与社区居民对自然保护区的态度的相关性分析,可发现社区居民对自然保护区态度与人口统计指标、家庭收入变化趋势相关性不明显。

表1 龙虎山和银殿山自然保护区周边社区居民基本情况

3.2 限制性因素评价

从受访者对限制自然保护区周边社区发展因素的评价显示:当地人缺少生产资金(F5)、当地人缺少谋生技能(F4)和当地人文化程度不高(F3)三项因素排前三位。平均值分别是4.37,3.84和3.72。可以看出当地居民自身条件不足是限制社区发展的主要原因;排在第4~6位的分别是当地的自然条件较差(F2)、社区所在地比较偏远(F1)和当地人赖以生存的资源较少(F10),可以认为自然禀赋欠佳是限制社区发展的第二大原因;排在后五位的分别是政府、保护区在制定政策时很少听取社区居民的看法(F11)、政府对社区关注不够(F7)、农村贷款难(F9)、保护区的存在使生存空间缩小(F8)和当地人民主参与意识不强(F6),可以认为社区与外界关系不顺是限制社区发展的第三大原因(详见表2)。

3.3 差异分析

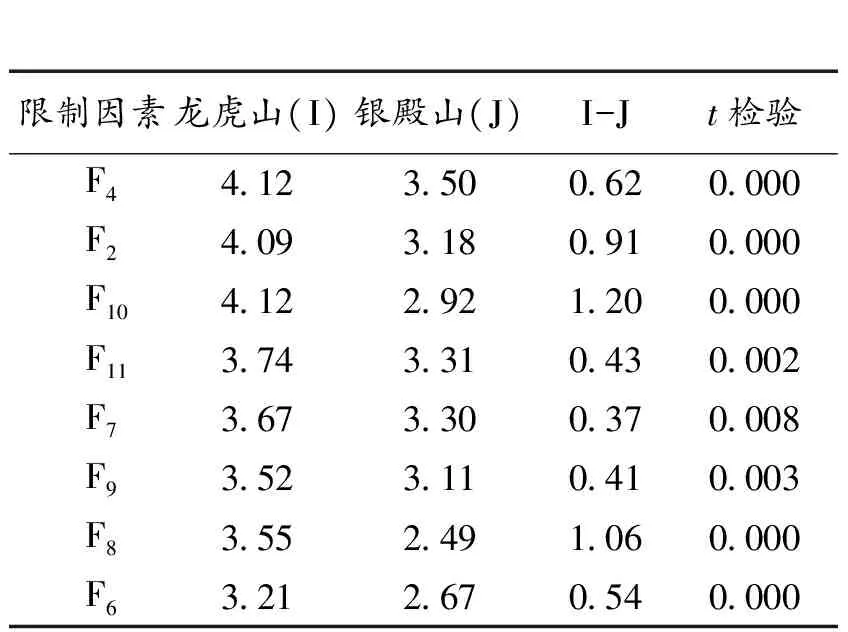

就龙虎山自然保护区和银殿山自然保护区对上述11项限制自然保护区周边发展的因素进行独立样本t检验发现,龙虎山自然保护区周边社区居民和银殿山自然保护区周边社区居民对自身条件看法一致性较高,而对当地自然禀赋、社区与外界关系的看法存在较大差异。两个自然保护区周边居民对社区所在地比较偏远(F1)、当地人文化程度不高(F3)和当地人缺少生产资金(F5)的认识基本一致,而对其它8个指标的看法有显著差异,龙虎山自然保护区周边社区居民认为8项指标对社区发展制约更为明显(详见表3)。

表2 龙虎山和银殿山自然保护区周边社区居民对限制社区发展因素评价

表3 限制社区发展因素评价差异

通过对F5,F4和F3三个指标与居民对保护区态度进行相关性分析发现:居民的生产资金、谋生技能和文化程度三者之间具有显著的正相关性,而三项指标与居民对保护区的态度之间没有明显的相关性;社区居民受到文化水平低和收入来源单一的制约,家庭收入普遍偏低,而农村借贷体系不完备,使当地人普遍缺少生产资金;龙虎山和银殿山周边社区居民均面临着缺乏谋生技能的困境,但龙虎山周边社区发展受谋生技能缺乏的影响更大。调查中发现龙虎山周边社区居民外出打工人数多,但受文化程度低制约,往往只能从事技术含量低的服务性行业和体力工作,而留在当地的多以种植香蕉、板粟等经济作物为主,但绝大部分居民没有掌握种植新技术,农产品产量低、品质不高,收入不稳定,而银殿山周边社区居民收入以种植经济作物柑桔为主,绝大部分居民掌握了新品种选择、科学施肥、嫁接等技术,年轻人也外出打工,但更多是去外面看看后又回到村中。

通过对F2,F1和F10三个指标与居民对保护区态度进行相关性分析发现:居民对保护区的态度与F10呈显著的负相关,即居民认为当地人赖以生存的资源越少,则其对保护态度越消极;指标F2,F1和F10之间相互影响,具有显著的正相关性;龙虎山与银殿山自然保护区周边社区居民对“当地人赖以生存的资源较少(F10)”和“当地的自然条件较差(F2)”的看法有显著的差异。就指标“当地人赖以生存的资源较少(F10)”评价,龙虎山自然保护区周边社区居民平均值是4.12,对保护区持支持态度的仅占受访者的54.5%;但银殿山自然保护区周边社区居民对同一指标评价的平均值是2.92,对保护区持支持态度的受访者高达87.9%。银殿山自然保护区周边社区居民认为当地自然条件一般,平均值为3.18;而龙虎山自然保护区周边社区居民则认为当地自然条件很差,平均值高达4.09。客观地讲,龙虎山与银殿山自然保护区周边社区所在地地理条件具有极大的相似性,但后者所在当地政府致力于解决居民生产生活困难的措施卓有成效,如:政府有组织地对社区居民进行农业技术培训与指导;农业协会服务于社区,为居民提供农业生产指导、农产品流通信息发布;政府扶持以电代柴工程和节柴灶、沼气池等改建工程。这些措施减轻了社区居民对自然保护区资源的依赖,在改善居民生活环境的同时有效地保护了生态环境。

通过对F11,F7,F9,F8和F6五个指标与居民对保护区态度进行相关性分析发现:“政府、保护区在制定政策时很少听取社区居民的看法(F11)”、“政府对所在屯的关注不够(F7)”、“保护区的存在使生存空间缩小(F8)”与居民对保护区的态度密切相关;指标F11,F7,F9,F8和F6之间具有明显的正相关性。居民认为政府、保护区在政策制定时听取了居民的看法、政府关心社区发展方面做得越好,则社区居民对保护区的态度越积极。社区居民对“自然保护区的存在使用居民的生存空间变少”感知越强烈,则居民对保护区的态度越消极。另外龙虎山自然保护区周边社区居民对上述五个指标的评价与银殿山自然保护区周边社区居民的评价具有显著的差异。

4 结论与建议

4.1 结论

1) 自然保护区周边社区成年居民以男性和年龄在31~49岁的中年人居多,受教育程度普遍不高,总体不同社区居民人口构成并没有显著差异。

2) 自然保护区周边社区居民家庭收入来源单一,以种植、养殖、外出务工为主,家庭总收入低、不稳定,近年来并无明显的增加趋势。

3) 自然保护区周边社区居民经济、文化、技能等自身条件欠缺;当地社区位置偏远、自然条件差、可利用资源少等自然禀赋欠佳;社区与自然保护区、当地政府等的关系不顺等。这些限制因素共同制约了自然保护区周边社区的发展。

4) 自然保护区周边社区居民自身条件衡量指标与居民对保护区的态度之间没有明显的相关性;社区可利用资源、政府和保护区在制定政策时听取社区居民的看法、政府对社区的关注情况、保护区的存在对社区居民生存空间的影响等与居民对保护区的态度之间具有明显的相关性。社区居民认为当地条件越差,则其对保护区的态度越消极;政府、保护区在政策制定时多了解居民的看法、政府关心社区发展方面做得越好,则社区居民对保护区的态度越积极;社区居民对“自然保护区的存在使用居民的生存空间变小”感知越强烈,则居民对保护区的态度越消极。

5) 龙虎山自然保护区周边社区居民对限制社区发展的多数指标评价与银殿山自然保护区周边社区居民的评价存在显著差异,前者评价的平均值大于后者评价的平均值。在自然条件与人员构成具极其相似的情况下,政府致力于解决社区居民生产生活中面临的困难,有利于缓解社区与自然保护区发展的矛盾,获得社区居民对保护区的支持。

6) 自然保护区周边社区一般面临自然条件和社会条件相对不利,缺乏有效社区管理措施,社区能源、水、土地等资源需求较大,社区互动共建工作相对滞后,致使社区发展与保护区资源与环境保护之间产生矛盾。周边社区粗放型的经济增长方式,资源的不合理利用,导致保护区森林资源质量下降,生态功能出现退化现象,生态状况处于从“整体恶化、局部好转”向“破坏和治理相持”过渡的十分关键而又敏感的阶段,自然生态环境保护面临新的挑战。

4.2 建议

对社区的认识,不仅要认识到社区具有同质性的社会结构和共同社会标准,更要认识到社区的差异,强调对不同社区居民特征进行多元化分析的重要性,以使社区项目实施具有针对性。针对不同保护区周边社区发展经济的实际情况,地方政府可以通过有效劳务输出,或致力于发展地方农业经济,以促进社区居民收入水平提高,减少社区居民对限制社区发展因素的负面感知。在劳务输出方面,需要有组织、有计划、有秩序地进行劳务输出工作,加强对就业比较集中的珠三角和其它一二线城市劳务输出信息的考察,全面掌握用人单位的用工状况,引导外出务工人员有计划地进行技能培训;劳务输出后,对劳务人员比较集中的地方、行业,建立定期联系制度,做好跟踪服务,及时掌握劳务输出人员情况,帮助他们解决实际困难,维护其合法权益。在发展地方农业经济方面,需要加速生产技能和实用技术的普及和推广工作,因地制宜种植地方特色经济作物,推进农产品的深加工。通过对现有经济作物栽培技术的革新、新品种的开发与种植和牲畜的科学养殖,改变社区居民低效的生产方式和不合理的资源利用方式。依靠科技创新,延伸产业链条,大力加快特色农产品深加工基地建设,着力培育农产品加工龙头企业。

[1] 徐建英,陈利顶,吕一河,等.保护区与社区关系协调:方法和实践经验[J].生态学杂志,2005,24(1):102-107.

[2]冯茹,宋刚.自然保护区周边社区居民生计状况的生态位适宜度评价[J].西北林学院学报,2010,25(3):204-209.

[3] 文军,胡天淑,刘洋,等.广西大明山自然保护区生态旅游开发中的社区参与研究[J].中南林业调查规划,2009,28(2):38-42.

[4]王白璐.广西林业系统国家级自然保护区管理模式研究[D].南宁:广西大学,2008.

TheDevelopmentRestrictiveFactoranalysisonSurroundingCommunitiesofNatureReservesinGuangxi

LI Xingqun,WEN Jun

(Business school of Guangxi University,Nanning 530005,Guangxi,China)

A survey on 11 development restrictive factors was conducted to surrounding community residents of Longhushan nature reserve and Yindianshan nature reserve in guangxi,using correlative analysis and two independent samplest-test of SPSS. The results showed that surrounding community development of nature reserve is subject to lacking of own conditions, natural endowments and the community relations with the outside. There is a significant correlation of community available resources, government behavior, the survival space left by nature reserves between the resident’s attitudes to nature reserves. Proposed by effective labor export, development of local agriculture, and reducing the negative perception of community residents to improve the people’s livelihood effectively.

nature reserves;community;development;restrictive factors

2013-04-23

李星群(1974-),女,四川洪雅人,广西大学商学院副教授,研究方向:自然保护区可持续发展。

X36

A

1003-6075(2013)04-0044-05