语体特征与句型选择

——以叙事语体和描写语体为例

2013-12-18李秀明

李秀明

(绍兴文理学院 人文学院,浙江 绍兴312000)

一、语体——一种解释性概念

传统的语体研究,一般以描写为主,如对文艺语体、新闻语体、科技语体中各种词汇、句式的用法、篇章中的各种标记进行统计和分析,在这方面已经取得了较多的成果,但是传统的语体研究还没有充分意识到语体作为一种解释性概念的价值。

所谓的解释,就是说明某种现象何以如此。语用学的研究目的之一就是解释语言形式何以如此。在Givón(1979:3-4)认为语言学的解释需要涉及下面一个或多个“自然解释性参数”:命题内容、话语语用学、语言处理器、认知结构、世界观语用学、个体发生学的发展、历时演变和种系发生学的进化。这些参数就是我们称之为外部解释的参数。语体与命题内容、话语语用学、认知结构等参数密切相关,那么语体研究能为语言学提供什么样的解释?这是本文试图回答的问题。

汉语修辞学界较早提出语体具有解释性价值的,是刘大为(1994)一文。该文认为言语行为类型可以成为归纳语体特征的一个出发点,语体是语言形式研究的一个强有力的解释性概念,而不仅仅是一个不完全的描写性概念。但是刘大为先生似乎并没有从汉语的实际来论证自己的观点。功能语法学派从具体的语法现象出发论证了语体对语法研究的重要性。陶红印(1999、2007)、方梅(2007)、张伯江(2007、2011)探讨了一些特定的句式,认为这些特定的句式都是在特定的语体环境中塑造而成的,是语体决定语句结构和语篇结构的基本类别。

冯胜利(2010,2011)认为语体是实现人类直接交际中最原始、最本质的属性(亦即确定彼此之间关系和距离)的语言手段和机制,并解释了对话语体和论述语体、正式语体和非正式语体在词汇和句法上的差异,认为语体研究对语言学、历时句法学以及文学理论的研究都具有重大的意义。但是冯胜利(2011)似乎专注于讨论人际距离的确定和调整,认为“语体是用语言拉远或拉近或保持一般距离的交际手段”。我们觉得语体是实现人类交际最本质的属性的语言手段和机制,就应该不仅仅关注交际中人际距离的调整,还应该关注客观信息的编排和凸显方式。

陶红印(2007)认为:语体从实质上来说是交际目的和语法结构以及语言手段的结合体,语法因交际目的而存在,而语体(即特殊交际需要)可以为达到自身的目的而创造或调节语法,尽管这种创造并不是撇开已有的语法系统或系统的历史。人们的语言实践(亦所谓语用)无非是在不同语体或语境下的实践,语言的语法系统也不过是围绕着不同的语体而建立的。适应语体特征需要,是语言形式选择和演变的基本动因,而我们现在语体学研究的学者好像对这个问题还不够敏感,当然这也是因为我们的语体学研究还不够深入的原因,描写尚未清晰,解释很难进行。但是在方法上,单凭着对某些语篇的统计和描写,很难得到关于语体的深层认识。因为一个语篇可以视为很多言语行为类型的组合序列,一个篇章当中,比如一篇小说或者一则新闻,里面可以有各种的内容,有科技的,有文艺的,有政论的,无所不包,我们倘若希望单纯地对某些语域类型的篇章进行描写,估计很难达到我们的研究目的。

按照功能语言学派的理解,语言形式并不是天赋的,而是适应各种交际需要逐渐形成的,语法系统不是先天地被规则控制的。尤其是各种语法形式,都是不断地从话语形式中浮现出来的东西。词汇、语法都是从用法中通过量变到质变的过程产生或浮现出来的,我们可以看到的词汇、句法结构不过是语言在不停地进行系统重组过程中的任意一个截取点而已,语法结构是在交际行为力量驱动下不断做出的反应。语体研究如果可以看作是满足交际需要对语言使用方式做出的选择,那么语体就可以视为语法结构之所以如此的一个基本动因。这就是我们强调应该把语体看作一种解释性概念,而不仅仅是描写性概念的目的和意图所在。过去的一些语体语法研究注重研究一些比较特殊的句式与语体的关系,如“把字句”和“将字句”的语体适应性,或者某种独特的语体的句式特点(如操作语体的论元结构等),本文则认为汉语基本句型的选择和产生,也是为了适应语体功能的需要,是在语体动因驱动下产生的形式类型。

本文的整体结构如下,第一部分对已有的研究成果进行简单的述评,第二部分介绍两种最基本的语体——叙事语体和描写语体的功能特征,第三部分结合句型来分析句型与两种语体之间的适应性,整篇文章的意图是希望从语体的角度来解释汉语中常见的句型是语体的适应性产物,本文的核心观点是:语体特征是语法解释的出发点,各种不同的语体倾向于选择不同的句型。

二、叙事语体和描写语体

关于语体分类的问题,众说纷纭。口语和书面语的语体分类是根据语言表达的媒介物来区分的,对话语体和独白语体则是根据场景中语言使用者是否即时互动为特征的,科技体、文艺体等是根据语言使用的领域来区别的。我们认为还可以根据语言使用的功能和意图来区分(参见李秀明:2011)。

方梅(2007)认为:如果关注语篇的语法面貌,与传媒和方式具有同等重要地位的因素是功能类型。该文介绍了德国语言学家Werlich(1983)参酌语用功能,列出5种语体:描写(description)、叙事(narration)、说明(exposition)、论证(argumentation)、操作(instruction)。这样的分类当然还有很多不完备之处,比如我们日常语言中的指令类话语、承诺类话语、宣告类话语究竟应该归入哪一类?本文认为叙事和描写是语言功能中很重要的两个范畴,叙事语体和描写语体是任何一种语言都存在的语体类型。下文将主要分析这两类语体的特征和句型选择之间的关系。

(一)叙事语体

着眼于功能类型,叙事语篇与非叙事语篇的差异是基本的差异。叙事语篇中,叙述者(言者或写作者)讲述连续的事件,随着事件在时间线性和空间维度中展开,总有叙述主线和叙述的主要对象(行为主体)。而非叙事语篇与事件无关,还可以再分作下面几类:描写(对事物形状的描述)、判断(是事态进行断言)、议论(对事理进行解释)等。叙事语篇重点在于讲述在一个连续的时间内某一个或几个施事的动作。比如:

(1)祥子喝了一气凉水,然后拿着三十五块很亮的现洋,两个棒子面饼子,穿着将护到胸际的一件破白小褂,要一步迈到城里去!(老舍《骆驼祥子》)

(2)祥子昏昏沉沉的睡了两昼夜,虎妞着了慌。到娘娘庙,她求了个神方:一点香灰之外,还有两三味草药。给他灌下去,他的确睁开眼看了看,可是待了一会儿又睡着了,嘴里唧唧咕咕的不晓得说了些什么。虎妞这才想起去请大夫。扎了两针,服了剂药,他清醒过来,一睁眼便问:“还下雨吗?(老舍《骆驼祥子》)

叙事语体的语篇,很注重时间的连续性,句子的前后顺序是不能互相调换的,假如把例(2)中的第一句转换为:

(2′)虎妞着了慌,祥子昏昏沉沉的睡了两昼夜。

叙事语体的语序是事件发生的先后顺序形成像似关系,一旦调换,则语义完全不同。这是叙事性语篇最重要的特征。另外一个特征是关注动作的施事,上面两个例子以人物为中心,而且这些施事都处于句子的最前面,不会出现施事处于宾语位置上这类特殊的句法现象。当然,语体特征也有不同的等级,有的句型属于叙事语体的典型范畴,有的则属于边缘范畴,典型的叙事语体至少应该具备以下特征(这一组典型特征参考了Hopper & Thompson(1980)对动词的及物性研究相关论点),1)动作的参与者在两个以上;2)动词表示动作(过程)而不是状态;3)动作是瞬间完成而不是持续的;4)动作是人为的、有意愿的;5)动作是现实的而非虚拟的;6)施事对受事有很强的支配力;7)参与者有很强的个体性。

上文例(1)这样的句子属于典型的叙事语体句,符合上面列出的要求;而在《骆驼祥子》中的另一段,则属于非典型的叙事语体句:

(3)北平的洋车夫有许多派:年轻力壮,腿脚灵利的,讲究赁漂亮的车,拉“整天儿”,爱什么时候出车与收车都有自由;拉出车来,在固定的“车口”或宅门一放,专等坐快车的主儿;弄好了,也许一下子弄个一块两块的;碰巧了,也许白耗一天,连“车份儿”也没着落,但也不在乎。这一派哥儿们的希望大概有两个:或是拉包车;或是自己买上辆车,有了自己的车,再去拉包月或散座就没大关系了,反正车是自己的。(老舍《骆驼祥子》)

加下划线的一部分,虽说在形式上也是动词性主谓句,但是并不属于典型的叙事语体,因为其中“年轻力壮、腿脚灵利的”、“漂亮的车”、“整天儿”、“坐快车的主儿”都不是个体,叙事的动作“讲究赁漂亮的车……”等不是具体的动作,也不是瞬间能完成的现实动作,所以,这个话语是属于解释性语体,呼应该段的第一句话“北平的洋车夫有许多派”。我们看到,典型的叙事语体是为了表达人物在一个连续时间内的动作行为,具备两个基本特征:时间的连续性和施事的凸显性。

(二)描写语体

什么是描写语体?描写语体,与叙事语体的注重时间连续性特征不同,更注重对同一个空间场景中的静态事物的描述。如下例:

(4)中秋节,将近正午的光景,在北平曾家旧宅的小花厅里,一切都还是静幽幽的,屋内悄无一人,只听见靠右墙长条案上一架方棱棱的古老苏钟迟缓低郁地迈着他“嘀塔嘀嗒”的衰弱的步子,屋外,主人蓄养的白鸽成群地在云霄里盘旋,时而随着秋风吹下一片冷冷的鸽哨响,异常嘹亮悦耳,这银笛一般的天上音乐使久羁在暗屋里的病人也不禁抬起头来望望:从后面大花厅一排明净的敞窗望过去,正有三两朵白云悠然浮过蔚蓝的天空。

这间小花厅是上房大客厅和前后院朝东的厢房交聚的所在,屋内一共有四个出入的门路。屋右一门通大奶奶的卧室,门前悬挂一张精细无比的翠绿纱帘,屋左一门通入姑奶奶——曾文彩,嫁与留过洋的江泰先生的——睡房,门前没有挂着什么。(曹禺《北京人》)

和上文(1)(2)例不同,例(4)是话剧《北京人》前面的布景交代(话剧每幕前的场景交代,属于典型的描写语体),其交际意图是描写场景,话题(出发点)都是处所词,如“屋内”、“屋外”、“这间小花厅”、“门前”等,和叙事语体不同之处是,由于没有时间连续性的制约,描写语体中的前后语序可以调换,如可以将例(4)转换为:

(4′)中秋节,将近正午的光景,在北平曾家旧宅的小花厅里,屋外,主人蓄养的白鸽成群地在云霄里盘旋,时而随着秋风吹下一片冷冷的鸽哨响,异常嘹亮悦耳,这银笛一般的天上音乐使久羁在暗屋里的病人也不禁抬起头来望望;屋内悄无一人,只听见靠右墙长条案上一架方棱棱的古老苏钟迟缓低郁地迈着他“嘀塔嘀嗒”的衰弱的步子,一切都还是静幽幽的。……

这样的转换与例(2)不同,转换之后,语义基本不变,虽然描写语篇也有其内在的逻辑顺序,如(3)是从屋内到屋外的有内而外的空间顺序,(3′)则是由外而内的语序。下面例(5)的描写顺序则是从外到内,从整体到局部。

(5)送给锦红家的这把伞尤其漂亮,绿色的绸布面上洒着红蘑菇,伞柄是有机玻璃的,里面还嵌着一朵玫瑰,看上去像是水晶嵌了红宝石。(苏童《伞》)

李临定(2011:111-112)在分析存在句的时候,指出,(存在句型)概况的语义是:在某处存在着某种物件(或某种人)。表示这种语义的句型,最适宜于描写场景,因为描写场景时总是把物件所处的位置作为说话的出发点(话题)。在这种句型中,名词性成分是比较主要的成分,而动词性成分则是比较次要的。在这些句子中动词有时可以省略,但是后段的名词语却无论如何也不能省去。这和叙事语体话语恰恰相反,一般动词句里的名词(比如动词后边的名(受))往往可以省去,而谓语动词则很难省去。如:

(6)桌前( )两三把小沙发和一个矮几。(摆着、放着)

(7)她右手里( )一支烟蒂头,时而吹一下放在口边。(拿着)

上面两例中,句子后面括号里的动词可以出现,也可以省略。在描写语体中,很多动词都可以省略,形成了所谓的体词性谓语句。当然体词性谓语句也是很复杂的一个句型范畴,并不仅仅完成描写语体功能,还可以有其他的功能,比如“鲁迅绍兴人”、“今天星期一”等表示处所和时间的判断句。但我们注意到典型的动词谓语句一般不属于描写语体,如上文例(1)(2)中的核心动词,是不能省略的。

另外,还必须注意,描写语体不注重事件时间的连续性,也不注重突出动作的施事,而是以突出场景为交际意图,要求突出场景的描写。这就是描写语体很重要的一个特征——场景凸显性。

何谓凸显?凸显(prominence)原来是听觉语音学的一个术语,指一个音或音节在其环境中比其他音或音节突出的程度。“凸显”在认知语法研究领域成为一个常用术语,但是其用法还是指某个成分在句中的突出程度,比如,形容词性谓语句“学生多”这样单个形容词作谓语的句子,一般不能单说,而一旦将其用于对比、比较的语境中,就可以了,如“学生多,老师好,学校的操场也不小”,就很自然了,为什么呢?冯胜利(2011)认为这是由汉语韵律结构对语法的制约使然,但是我们认为,形容词谓语句是描写语体的典型句型,描写语体要求对场景的状态进行描述,对场景中的若干个事物进行凸显,所以一般不出现形容词谓语句单用的表达形式。

在描写语体中,句子根据场景凸显原则,有这样的一个特征:对场景中的一个点进行描写的时候,必须是一种强凸显,强凸显要求对被描写对象的特征或者性质进行充分的修饰,单音节性质形容词一般不能充当谓语,没有修饰成分的名词也不能充当名词性谓语句的谓语;对场景中的两个点进行描写的时候,可以是弱凸显。如:

(8)a.杭州漂亮。 ——b.杭州很漂亮。 ——c.杭州漂亮,北京厚重。

(9)a.*奶奶白发。——b.奶奶一头白发。——c.奶奶白头发,妈妈黄头发。

在这一组例子中,a句单用的时候,都不可接受,因为谓语部分是形容词(漂亮)或者名词(头发),属于没有定语的简单谓语,而且只对场景中的单一对象进行描写,不符合描写语体的凸显原则。b句可接受,是因为谓语部分得到了定语(很、一头)的修饰,符合强凸显原则;而c句是在对举句中出现,是对场景中的两个点进行描写,可以弱凸显。

但是在说明性语体中,尤其是在一问一答的语境中,性质形容词充当谓语很常见,如:

(10)A:你为什么给孩子选择这一所学校?

B:老师好呗。

在这种语境中,B的回答很自然。这是因为“老师好”已经不是描写场景了,而是说明原因(解释语体),正所谓语体不同,句子的适应性也不同,可接受性也不同。

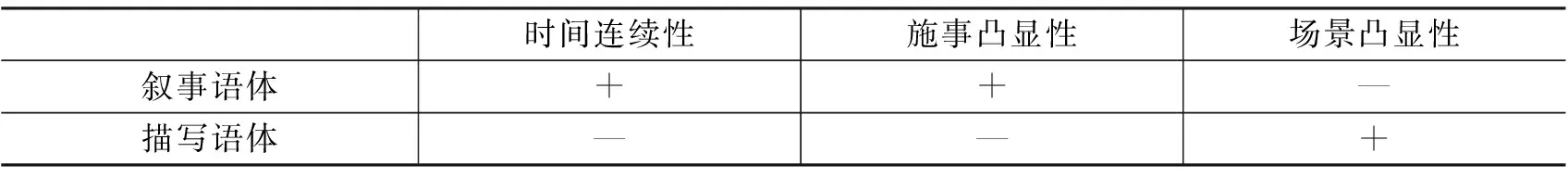

下面这个表格大致反映了叙事语体和描写语体的功能特征差异:

时间连续性施事凸显性场景凸显性叙事语体++—描写语体——+

叙事语体是以人为本的,以主要人物的活动为线索,展开事件活动,注重时间线性;而描写语体则是以物为本,描述场景中的各种事物状态,注重空间性状的凸显性。在叙事语体当中,动词的功能必须强化,而在描写语体中,动词的功能则表现出弱化的倾向。

语体从实质上来说是交际目的和语法结构以及语言手段的结合体,接下来本文将着重从句型层面来讨论叙事语体和描写语体的差异。

三、叙事语体和描写语体的相应句型

一般来说,我们对句型的分析首先是两种对立:主谓句和非主谓句的对立。主谓句是人类最常见的句型,这是一个复杂的大类,其中还有各种不同的分类,如动词性谓语、名词性谓语、形容词性谓语、主谓谓语句等;这些次类中,又以动词性谓语句为最常见的句型,除了一般的动词谓语(带状语或不带状语)之外,还有动宾谓语、动补谓语、连动谓语、兼语谓语等。

与主谓句相比,非主谓句是有标记的形式,从语言交际的功能角度来说,名词性非主谓句是以称呼和指令为主,如医生对护士说“止血钳”,乘务员对乘客说“票”等。动词性非主谓句则是以指令(如“严禁吐痰”)和说明为主(如“出太阳了”等),形容词性非主谓句则是以感叹表情为主(如“好热啊!”“多美啊!”等)。本文不讨论指令类语体和感叹类语体的句法形式,主要分析主谓句的各个次类与叙事语体和描写语体的适应关系。

首先来看哪些句型是描写语体的常用形式?

(11)女人的鞋是双布鞋,有点残破,那红色,搁久了的血,都变成褐色了。孩子穿的呢,反到很光鲜,就像她把好的全给了他。(李碧华《霸王别姬》)

这是一个典型的描写语体段落,第一个小句“女人的鞋是双布鞋”是对鞋进行判断,而后面的形容词谓语句则是典型的描写语体句型。

名词性谓语句的功能除了“鲁迅绍兴人”、“今天星期一”等表示判断的句子以外,多为描写语体句:如:

(12)门外好一片月色,又新鲜,又明亮。(浩然)

(13)小娟长长的头发,圆圆的脸。

例(13)这类名词性谓语句引起了不少的讨论,如刘顺(2003)和陈满华(2008)试图解释为什么(13)可以说,而“小娟头发,脸”则不能说,认为这是由于名词的有界和无界性质影响了句子的自足与否,但我们认为,从描写语体的场景凸显性特征可以更为简洁地解释这一现象,正如单音节形容词不能直接充当谓语一样,描写语体中名词性谓语句的谓语需要有定语来让整个名词性成分语义更为凸显。

形容词性谓语句应该是比较典型的描写语体句型,如:

(14)他心中的雨后村景和她联在一起,晴美,新鲜,安静,天真。(老舍)

(15)他的动作很敏捷,也很干脆。(杨朔)

(16)天空漫起片大烟,那个黑呀,连日头也遮住了。

主谓谓语句也属于较为典型的描写体句型,如:

(17)那蟋蟀个大,尾巴长,青色的脖颈,金黄色的翅膀。(转引自李临定,2011:422)

(18)他们有的唱歌,有的跳舞,还有的在作各种游戏,玩得挺痛快。

那么动词性谓语句就一定是叙事语体吗?那就必须对句首的名词性成分进行进一步的细分。名词性词语充当句子的话题,居于句子的最前端,是语言中最常见的句子形式,但是最前端的名词性成分在实际的语言表达中也是复杂多样的。如下面一段话其中的句子多为主谓句:

(19)海风里早含着燥热,胖人身体给风吹干了,蒙上一层汗结的盐霜,仿佛刚在巴勒斯坦的死海里洗过澡。毕竟是清晨,人的兴致还没给太阳晒萎,烘懒,说话做事都很起劲。那几个新派到安南或中国租界当警察的法国人,正围了那年轻善撒娇的尤太女人在调情。(钱钟书《围城》)

除了最后一个句子之外,前面的句子都是描写性的,为什么呢?因为加下划线的“海风”、“胖人身体”、“人的兴致”施事性都很弱,谓语部分“含着燥热、风吹干了、还没给太阳晒萎”等并不表示实际的动作,而是表示一种状态。而最后一个句子的叙事性更强,因为主语“那几个新派到安南或中国租界当警察的法国人”、谓语部分“正围了那年轻善撒娇的犹太女人在调情”符合上一节中讨论过的典型的叙事语体应该具备的七个特征中的五个:1)动作的参与者在两个以上;2)动词表示动作(过程)而不是状态;4)动作是人为的、有意愿的;5)动作是现实的而非虚拟的;7)参与者有很强的个体性。

所以,动词性主谓句的语体归类呈现出一个梯度,可以从话题的生命度等级、动作的意愿性、受事的受影响程度等方面进行进一步的讨论。

我们可以看到,描写语体使用的多为有标记的句型,如名词性谓语句,形容词性谓语句,主谓谓语句,而叙事语体则多使用最常见的动词谓语句,但是并不是所有的动词谓语句都是完成叙事功能的句子,其中还得关注这类句子中的施事和受事的语义特征,叙事语体的主位在语义上生命度较高,叙事性程度根据施事成分与施事的基本特征的符合程度相关,陈平(1994)曾经对原型施事特征进行了概括,其主要特征包括:1)自主性,2)感知性,3)使动性,4)位移性,5)自立性等五项,看来对叙事句型还必须结合句法成分和语义结构进行深入细致的分析。

以上我们对叙事语体和描写语体的句型特征进行了一个简单的分析,发现在主谓句型中,动词性谓语句是典型的叙事语体句型,而名词性谓语句、形容词性谓语句、主谓谓语句等非动词性谓语句都是常见的描写语体句型。谓语是句子的核心,人们在实际表达中,选择动词性谓语或者非动词性谓语,必定受到语体功能特征的制约,句型的选择也是语体特征的一种表现。

四、余论

从功能语体的角度对句型进行分析,可以看到语体对句型选择和各种句型的结构形式(如动词的隐现,谓语加不加修饰成分)有着很强的解释力,有利于汉语教学的开展。汉语语法教学如果能从叙事语体和描写语体的句型特征差异入手,对学生的实际语用能力会有一定的帮助。冯胜利、施春宏(2011)提出对外汉语教学的“三一语法”体系,认为语体是“三一语法”体系中“典型语境”中不可或缺的成分之一,“三一语法”中的“结构功能”不是按照功能学派的功能原则来说明句子和短语的组织方法,而是参酌功能研究成果而提炼出的“结构的语体用途”,亦即该结构在汉语里是“干什么用的”——这里的功能“不重结构,重在用途”。语体一变,语法就不对了。

本文不揣冒昧,讨论了叙事语体和描写语体的句型选择差异,认为句型选择也是语体特征的表现形式。本文的主要目的是通过讨论句型选择与语体特征的适应关系,呼吁在语法研究和语法教学中,必须考虑语体对语言形式的制约。

参考文献:

[1]陈满华.体词谓语句研究[M].中国文联出版社,2008.

[2]方梅.语体动因对句法的塑造[J]. 修辞学习,2007(6).

[3]冯胜利、施春宏. 论汉语教学中的“三一语法”[J].语言科学,2011(5).

[4]冯胜利.语体语法及其文学功能[J]. 当代修辞学,2011(4).

[5]冯胜利.论语体的机制及其语法属性[J].中国语文,2010(5).

[6]李临定.现代汉语句型[M].商务印书馆,2011年.

[7]李熙宗.关于语体的定义问题[J].复旦学报,2005(3).

[8]李秀明.媒介、互动、施为力[J].绍兴文理学院学报,2011(2).

[9]刘大为.语体是言语行为的类型[J].修辞学习,1994(3).

[10]刘顺.现代汉语名词的多视角研究[M].学林出版社,2003.

[11]陶红印.操作语体中动词论元结构的实现及语用原则[J].中国语文,2007(1).

[12]陶红印.试论语体分类的语法学意义[J].当代语言学,1999(3).

[13]张伯江.语体差异和语法规律[J].修辞学习,2007(2).

[14]张伯江.汉语的句法结构和语用结构[J].汉语学习,2011(2).

[15]Hopper,P.& S.A.Thompson.Transitivity in grammar and discourse[J].Language,1980:56:251-99.